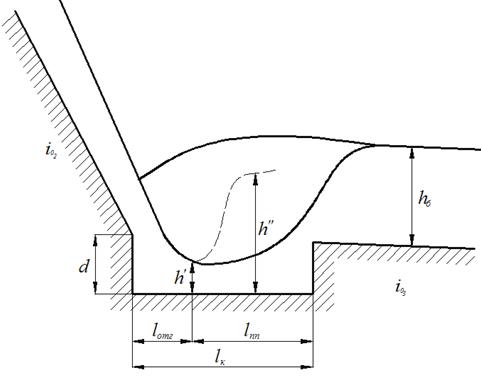

Расчёт гасителя энергии за быстротоком сводится к определению глубины d и длины  водобойного колодца (рис. 13).

водобойного колодца (рис. 13).

Рис. 13 Схема водобойного колодца

Глубина колодца определяется методом подбора [11, 17,18].

1. В первом приближении глубина колодца определяется по формуле:

, (33)

, (33)

где  1 – коэффициент запаса (

1 – коэффициент запаса ( );

);  – выше определенная глубина (32), сопряжённая с глубиной

– выше определенная глубина (32), сопряжённая с глубиной  ,

,  – нормальная глубина в канале за быстротоком, она не зависит от глубины колодца и остаётся неизменной во втором и третьем приближении (

– нормальная глубина в канале за быстротоком, она не зависит от глубины колодца и остаётся неизменной во втором и третьем приближении ( ).

).

При этом удельная энергия сечения изменится на величину d 1:

. (34)

. (34)

Тогда первая и вторая сопряжённые глубины изменят своё значение и будут определяться как:

; (35)

; (35)

. (36)

. (36)

2. Во втором приближении глубина водобойного колодца определяется с учётом глубины  в следующей последовательности:

в следующей последовательности:

а) определяем новое значение глубины колодца:

, (37)

, (37)

где s 2 = (1,2÷1,3) во втором и последующих приближениях.

б) определяем величину удельной энергии сечения с учётом увеличения потенциальной энергии (глубины колодца d 2):

; (38)

; (38)

в) вычисляем соответствующее значение первой сопряжённой глубины:

; (39)

; (39)

г) вычисляем соответствующее значение второй сопряжённой глубины:

; (40)

; (40)

3. Сравниваем полученные значения глубины колодца:

– если  и

и  отличаются менее чем на 5 %, то за глубину колодца принимают последнее вычисленное значение, т.е. d = d 2;

отличаются менее чем на 5 %, то за глубину колодца принимают последнее вычисленное значение, т.е. d = d 2;

– если  и

и  отличаются более чем на 5 %, то расчёт продолжаем.

отличаются более чем на 5 %, то расчёт продолжаем.

4. В третьем приближении глубина водобойного колодца определяется с учётом глубины  с вычислением соответствующих величин

с вычислением соответствующих величин  , используя формулы (34, 35, 36).

, используя формулы (34, 35, 36).

. (41)

. (41)

И так далее.

Расчёт выполнять до тех пор, пока расхождение между последующими значениями глубин колодца не будет превышать 5 %.

В общем случае длина водобойного колодца  (рис. 13) определяется, как сумма дальности отлёта струи

(рис. 13) определяется, как сумма дальности отлёта струи  и длины подпёртого прыжка

и длины подпёртого прыжка  :

:

. (42)

. (42)

Существуют разные рекомендации по определению этих длин. Воспользуемся следующими [17, 20]:

; (43)

; (43)

, (44)

, (44)

где  – длина гидравлического совершённого прыжка, определяемая по рекомендации Н.Н. Павловского:

– длина гидравлического совершённого прыжка, определяемая по рекомендации Н.Н. Павловского:

(45)

(45)

Выполнив вспомогательные расчёты, определимся с длиной водобойного колодца.

Пример расчёта комплекса водоотводных сооружений приведён в приложении 7.

4. УКРЕПЛЕНИЕ РУСЕЛ ВОДООТВОДНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

При изменении уклонов, на входном и выходном участках быстротока, на входной части перепада скорость потока в большинстве случаев превосходит допустимую скорость по грунту. В этих условиях требуется устройство укрепления русла. Размеры и тип крепления назначают на основании гидравлических расчётов исходя из условия свободного растекания потока на плоском дне.

Исходными данными для определения размеров укрепления служат глубина и скорость потока на данных участках, характер грунтов, слагающих русло, а также уклон русла.

Размер укрепляемого участка русла принимают с учётом типа укрепления. Границы укрепляемого участка назначают на основании эпюры растекания потока. Тип укрепления русел выбирают на основании технико-экономических показателей [11, 17].

Существует три типа укрепления русел:

1) сборными бетонными и железобетонными плитами;

2) монолитным бетоном;

3) мощением, наброской камнем, габионами.

Наряду с традиционными типами укрепления выходных русел может быть использована дешёвая, легкая и технологичная мягкая конструкция, позволяющая на 20÷40 % уменьшить глубину размыва по сравнению с типовым бетонным укреплением и представляющая собой полотнище синтетического материала, уложенного на предварительно спланированный грунт.

В данной курсовой работе перед студентами не ставится задача определения типа крепления и его размеров. Достаточно выяснить необходимость укрепления русла на входной части быстротока, используя расчётные зависимости подразделов 3.1.6 и 3.2.

5. ЭКОЛОГИЯ ДОРОЖНЫХ ВОДООТВОДНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

Строительство и последующая эксплуатация дорог оказывают многофакторное влияние на прилегающую к ним территорию, как с нагорной стороны, так и ниже трассы дороги. При строительстве дороги в полосе отвода, а часто и вне её, нарушается естественный рельеф местности, меняется состав и состояние верхнего слоя почвы, разрушается растительный покров, существенно меняются условия формирования и характеристики поверхностного стока, водный режим территории.

Размыв почвы и подстилающих пород, образование оврагов представляют угрозу как земельному фонду, так и устойчивости дорожных сооружений и их элементов. Насыщение водных потоков твёрдыми частицами при размыве и перенос последних создают предпосылки противоположного процесса – заиления.

В нижнем бьефе дорожных водопропускных сооружений наиболее массовым процессом является размыв и оврагообразование. Этот процесс может распространяться на значительные расстояния от дороги вплоть до нескольких километров. Первопричина отмеченного негативного явления – концентрация стока, перевод его из склонового в русловой. Для сопрягающих сооружений характерны переливы, особенно на сочленениях водоотводных систем и резких их поворотах, что так же приводит к крупномасштабным размывам, появлению оврагов.

Водная эрозия почвы вызывается движением воды по поверхности земли. В естественных условиях возникает нормальная, геологическая эрозия – смыв поверхностных слоёв при образовании стока талых, ливневых и смешанных вод.

Ускоренная эрозия возникает как результат хозяйственной деятельности человека без учёта особенностей естественного процесса эрозии. Как показывают многочисленные примеры, строительство дорог – одно из основных направлений производственного воздействия человека на природу, инициирующее ускоренную эрозию.

Самые негативные последствия имеет концентрация поверхностного стока системами дорожного водоотвода. Распределённый обычно по ширине в сотни метров склоновый сток переводится этими сооружениями в сосредоточенные потоки, удельный расход которых обычно на порядок превышает естественный на склоне. Это вызывает аналогичное увеличение скорости течения, далеко превышающее допускаемые. Поэтому размывы и образования оврагов за дорожными сооружениями носят массовый характер.

На всех этапах от изысканий и проектирования до эксплуатации водопроводящих сооружений необходимо принятие соответствующих мер по защите окружающей среды. В первую очередь следует предусмотреть предотвращение или уменьшение наиболее массовых последствий от строительства дорожных сооружений: размывов за ними и оврагообразования, заиления, затопления и заболачивания.

За водоотводными сооружениями необходимо укрепление отводящих русел до подошвы склона и устройство водобойных сооружений в конце крепления с обеспечением расширения потока. При большом удалении трассы от подошвы склона крепление отводящего русла, обычно в виде бетонного лотка, может вызвать значительные затраты, а его отсутствие – появление размыва и развитие оврага. Прогноз обязательно должен учитывать концентрацию и перераспределение стока дорожными сооружениями.

При решении конкретных задач экологии дорожного строительства в том или ином районе необходим учёт всего комплекса региональных особенностей.

2015-10-14

2015-10-14 3951

3951