Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Горение под контролем человека не является пожаром, если оно не наносит ущерб. Несанкционированное возгорание, т. е. начало горения под воздействием источника зажигания, должно быть немедленно ликвидировано с применением первичных средств пожаротушения (огнетушителей или пожарного водопровода), что требует закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. [167] от всех граждан РФ. Но руководителям учреждений образования надо помнить, что привлечение к тушению пожара обученных сотрудников и школьников небезопасно.

Причины возникновения пожаров чаще всего следующие: неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования, самовозгорание веществ и материалов, разряды статического электричества, грозовые разряды, поджоги. В зависимости от места возникновения различают: пожары на транспортных средствах; степные и полевые пожары; подземные пожары в шахтах и рудниках; торфяные и лесные пожары; пожары в зданиях и сооружениях. Последние, в свою очередь, подразделяют на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.

|

|

|

Пространство, охваченное пожарами, условно разделяют на 3 зоны - активного горения (очаг пожара), теплового воздействия и задымления. Внешними признаками зоны активного горения является наличие пламени, а также тлеющих или раскалённых материалов. Основной характеристикой разрушительного действия пожара является температура, развивающаяся при горении. Для жилых домов и общественных зданий температуры внутри помещения достигают 800-900 °С. Как правило, наиболее высокие температуры возникают при наружных пожарах и в среднем составляют для горючих газов 1200-1350 °C, для жидкостей 1100-1300 °C, для твёрдых веществ 1000-1250 °C. При горении термита, электрона, магния максимальная температура достигает 2000-3000 °C.

Пространство вокруг зоны горения, в котором температура в результате теплообмена достигает значений, вызывающих разрушающее воздействие на окружающие предметы и опасных для человека, называют зоной теплового воздействия. Принято считать, что в зону теплового воздействия, окружающую зону горения, входит территория, на которой температура смеси воздуха и газообразных продуктов сгорания не меньше 60-80 °С. Во время пожара происходят значительные перемещения воздуха и продуктов сгорания. Нагретые газообразные продукты сгорания устремляются вверх, вызывая приток более плотного холодного воздуха к зоне горения.

|

|

|

При пожарах внутри зданий интенсивность газового обмена зависит от размеров и расположения проёмов в стенах и перекрытиях, высоты помещений, а также от количества и свойств горящих материалов. Направление движения нагретых продуктов обычно определяет и вероятные пути распространения пожара, так как мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры, горящие угли и головни на значительное расстояние, создавая новые очаги горения. Выделяющиеся при пожаре продукты сгорания (дым) образуют зону задымления. В состав дыма обычно входят азот, кислород, оксид углерода, углекислый газ, пары воды, а также пепел и др. вещества. Многие продукты полного и неполного сгорания, входящие в состав дыма, обладают повышенной токсичностью, особенно токсичны продукты, образующиеся при горении полимеров. В некоторых случаях продукты неполного сгорания, например, оксид углерода, могут образовывать с кислородом горючие и взрывоопасные смеси.

Горение – это экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трёх факторов: свечением, пламенем, появлением дыма. Тление – это беспламенное горение материала.

Самовозгорание – это возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов.

Воспламенение – начало пламенного горения под воздействием источника зажигания. В отличие от возгорания, воспламенение сопровождается только пламенным горением.

Опасный фактор пожара (ОФП) – фактор пожара, воздействие которого может привести к людскому и (или) материальному ущербу.

Опасные факторы пожара, которые могут воздействовать на людей и (или) материальные ценности, подразделяются на первичные и вторичные.

К первичным относятся:

– пламя и искры;

– повышенная температура окружающей среды;

– токсичные продукты горения и термического разложения;

– дым;

– пониженная концентрация кислорода.

Производя оценку первичных ОФП, необходимо помнить, что основными из них являются токсические продукты горения и термического разложения, представляющие собой раскалённую до 300–400 °С смесь высокотоксичных отравляющих веществ, парализующих органы дыхания человека за один–два вдоха. Например, статистика гибели людей на пожарах за 2003 год говорит о том, что 77,7 % погибших были поражены именно этим ОФП, а в среднем за предыдущие годы этот показатель держится на уровне 80 %. Поэтому вдыхание людьми при пожарах высокотоксичных продуктов горения (например, окиси углерода СО, которая в 500 раз лучше соединяется с гемоглобином крови и приводит к гибели человека от удушья даже после его выхода на свежий воздух или вдыхания кислорода и не оставляет ему шансов на спасение независимо от того, каким образом он смог вдохнуть смертельную дозу СО – за один или несколько вдохов или за всё время его нахождения в опасных зонах) остаётся одним из самых опасных факторов пожара и по-прежнему приводит к гибели людей. При этом следует иметь в виду, что повышенная температура окружающей среды также нормируется и составляет для человека 70 °С. Поэтому один из самых простых и доступных способов уменьшить риск смерти или ожогов верхних дыхательных путей и лёгких при пожарах в любых зданиях и помещениях – это постараться максимально задержать дыхание и не разговаривать при движении к выходу из горящего здания.

Динамика нарастания температуры продуктов горения при пожаре в одном из помещений на его выходе на высоте роста человека имеет следующие примерные параметры:

– в течение первой минуты – примерно до 160 °С;

– в течение второй минуты – примерно до 350 °С.

Следовательно, предельная температура продуктов горения достигается в помещении примерно за 2 минуты, что необходимо учитывать при эвакуации учащихся.

|

|

|

Следует обратить внимание на такой ОФП, как уменьшение содержания кислорода в газовой среде горящего помещения. В чистом воздухе его содержание достигает 21 %, а в горящем здании за счёт интенсивно протекающего горения значительно снижается и его опасное значение находится в пределах 17 %. Это обстоятельство надо учитывать при использовании фильтрующих средств защиты органов дыхания, предназначенных для применения дежурными службами и другими лицами. То есть существует вероятность того, что человек на пожаре, защищённый, например, самоспасателем, может погибнуть не от токсических продуктов горения, а от отсутствия кислорода в газовой среде горящего здания.

Сказанное выше является дополнительным аргументом в пользу того, что тушение пожара – сложная профессиональная задача, решение которой под силу только обученным и хорошо оснащённым пожарным подразделениям, которые всегда используют изолирующие средства защиты органов дыхания.

К вторичным проявлениям ОФП можно отнести:

– осколки, части разрушающихся механизмов, конструкций зданий и т. д.;

– токсические вещества и материалы из разрушенных механизмов и агрегатов;

– электрическое напряжение вследствие потери изоляции токоведущими частями механизмов;

– опасные факторы взрыва, возникающие в результате пожара;

– огнетушащие вещества.

Все горючие вещества на молекулярном уровне содержат углерод и водород, то есть основные составляющие газо-воздушной смеси, необходимые для реакции горения.

Углеводородные газы, образующиеся при термическом разложении вещества, под воздействием повышенных температур вступают в химическое воздействие с окислителем, то есть кислородом воздуха, превращаясь в процессе сгорания в углекислый газ, окись углерода, воду и т. д. с выделением теплоты и светового излучения.

Воспламенение представляет собой процесс распространения пламени по газопаровоздушной смеси. Температура пламени для разных веществ и материалов различна, но не превышает для большинства из них 300 °С. Если скорость истечения горючих паров и газов с поверхности вещества равна скорости распространения пламени по ним, то наблюдается устойчивое пламенное горение. Если же скорость распространения пламени больше скорости истечения паров и газов, то происходит выгорание газопаровоздушной смеси и самозатухание пламени, то есть вспышка.

|

|

|

Горение возникает при наличии трёх обязательных составляющих: горючего вещества, окислителя и источника зажигания. Поэтому для правильного предотвращения и тущения пожаров желательно понять и запомнить следующее описание необходимых условий для горения [181].

Горючее вещество – это вещество, которое способно самостоятельно гореть после того, как будет удалён внешний источник зажигания. Горючее вещество может находиться в твёрдом, жидком или газообразном состоянии. Горючими веществами являются большинство органических веществ, ряд газообразных неорганических соединений и веществ, многие металлы и т. д. Наибольшую опасность представляют газы.

Для воспламенения горючей жидкостинад её поверхностью сначала должна образоваться паровоздушная смесь. Горение жидкостей возможно только в паровой фазе, при этом поверхность самой жидкости остаётся сравнительно холодной. Среди горючих жидкостей выделяют класс наиболее опасных – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). К ЛВЖ относятся бензин, ацетон, бензол, толуол, некоторые спирты, эфиры и т. п.

Ряд веществ (газообразных, жидких или в твёрдом состоянии) способны самовоспламеняться при контакте с воздухом без предварительного нагрева (при комнатной температуре). К ним относятся: белый фосфор, гидриды и металлоорганические соединения лёгких металлов и др.

Существует также группа веществ, при контакте которых с водой или водяными парами, находящимися в воздухе, начинается химическая реакция с выделением большого количества теплоты. Под действием теплоты происходит самовоспламенение. К этой группе относятся щелочные и щелочно-земельные металлы (литий, натрий, калий, кальций, стронций, уран и др.), гидриды, карбиды, фосфиды указанных металлов, низкомолекулярные металлоорганические соединения (триэтилалюминий, триизобутилалюминий, триэтилбор) и др.

Горение твёрдого веществапроисходит в несколько стадий. При воздействии внешнего источника происходит прогрев поверхностного слоя твёрдого вещества, из него начинается выделение газообразных летучих продуктов. Этот процесс может сопровождаться или плавлением поверхностного слоя твёрдого вещества, или его возгонкой (образованием газов, минуя стадию плавления). При достижении определённой концентрации горючих газов в воздухе они воспламеняются и начинают сами воздействовать на поверхностный слой, вызывая его плавление и поступление в зону горения новых порций горючих газов и паров твёрдого вещества.

Например, при нагревании до 110 °C происходят высушивание древесины и незначительные испарения смолы. Слабое разложение начинается при 130 °C. Более заметное разложение древесины (изменение цвета) происходит при температуре 150 °C и выше. Образующиеся при 150–200 °C продукты разложения составляют в основном воду и углекислый газ, поэтому гореть не могут. При температуре выше 200 °C начинает разлагаться главная составная часть древесины – клетчатка. Газы, образующиеся при этих температурах, являются горючими, так как они содержат значительные количества окиси углерода, водорода, углеводородов и паров других органических веществ. Когда концентрация этих продуктов в воздухе станет достаточной, при определённых условиях произойдёт их воспламенение.

Если горючее вещество при плавлении растекается, оно увеличивает очаг горения (например, каучук, резина, металлы и т. д.). Если вещество не плавится, кислород медленно подходит к поверхности горючего и процесс приобретает форму гетерогенного горения (например, выжигание кокса). Процесс горения твёрдых веществ сложен, зависит от многих факторов (дисперсность и влажноть твёрдого материала, наличие плёнки окислов на его поверхности и её прочность, наличие примесей и т. д.).

Более интенсивно (часто со взрывом) происходит возгорание мелкодисперсных металлических порошков и пылевидных горючих материалов (например, древесной пыли, сахарной пудры).

В качестве окислителя при пожаре наиболее часто выступает кислород, содержание которого в воздухе составляет около 21 %. Сильными окислителями являются перекись водорода, азотная и серная кислоты, фтор, бром, хлор и их газообразные соединения, хромовый ангидрид, перманганат калия, хлораты и другие соединения.

При взаимодействии с металлами, которые в расплавлённом состоянии проявляют очень высокую активность, в роли окислителей выступают вода, двуокись углерода и другие кислородсодержащие соединения, которые в обычной практике считаются инертными.

Однако только наличия смеси горючего и окислителя недостаточно для начала процесса горения. Необходим ещё источник зажигания:воздействие пламени, электрического разряда (искра или дуга), локального нагрева стенки сосуда или введение катализатора.

Горение газопаровоздушной смеси разделяют на диффузионное и кинетическое. Основным отличие между ними в наличии или отсутствии окислителя (кислорода воздуха) непосредственно в горючей газопаровоздушной смеси. Кинетическое горение представляет собой горение двух предварительно перемешанных газов (горючего и окислителя), например при газовой сварке. На пожарах такой вид горения почти не встречается.

При диффузионном горении окислитель поступает в зону горения снаружи, как правило, снизу пламени, вследствие разрежения, которое создается у его основания. В верхней части пламени выделяющееся в процессе горения тепло создает определённое давление. Основная реакция горения (окисления) происходит на границе пламени, так как истекающие с поверхности вещества газовые смеси препятствуют проникновению кислорода вглубь пламени. Значительная часть горючей смеси в центре пламени, не вступившая в реакцию окисления, представляет собой продукты неполного сгорания.

Диффузионное горение подразделяется, в свою очередь, на ламинарное (спокойное) и турбулентное (неравномерное).

Ламинарное горение характеризуется равенством скоростей истечения горючей смеси с поверхности материала и распространения пламени по ней.

Турбулентное горение имеет место, когда скорость выхода горючей смеси значительно превышает скорость распространения пламени. В этом случае граница пламени становится неустойчивой из-за большой диффузии воздуха в зону горения. Неустойчивость сначала возникает у вершины пламени, а затем перемещается к основанию (при объёмном пожаре).

Одним из условий воспламенения горючей смеси является наличие источников зажигания, которые подразделяются на открытый огонь, тепло электроприборов, энергию химических процессов и т. д. Так, например, поливинилхлоридная изоляция электрического кабеля воспламеняется при кратности номинального тока в нём более 2,5. Температура нитей ламп накаливания достигает 2100 °С, капель при резке и сварке металла –1500°С, тлеющей сигареты – 420–460 °С, горящей спички – 620–640 °С, а температура колбы лампочки мощностью 100 Вт – 300 °С.

Но возможно возгорание материалов без источника зажигания (самовозгорание) таких видов: тепловое, химическое, микробиологическое.

Тепловое самовозгорание выражается в аккумуляции материалом тепла, в результате чего происходит самонагревание материала. Температура самонагревания вещества или материала является показателем его пожароопасности. Для большинства горючих материалов этот показатель находится в пределах от 80 до 150 °С. Продолжительное тление до начала пламенного горения является отличительной характеристикой процессов теплового самовозгорания, которые обнаруживаются по длительному и устойчивому запаху тлеющего материала.

Химическое самовозгорание сразу проявляется в пламенном горении, что характерно при соединении органических веществ с кислотами, растительными и техническими маслами. Масла и жиры, в свою очередь, способны к самовозгоранию в среде кислорода.

На практике чаще всего проявляются комбинированные процессы самовозгорания: тепловые и химические.

В динамики развития пожара можно выделить его основные фазы:

1-я фаза (до 10 мин.) – начальная стадия, включает переход возгорания в пожар за время примерно в 1–3 минуты и рост зоны горения в течение 5–6 минут. При этом происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючих веществ и материалов, что сопровождается обильным дымовыделением. На этой фазе очень важно обеспечить изоляцию помещения от поступления наружного воздуха, так как в некоторых случаях в герметичном помещении наступает самозатухание пожара.

2-я фаза – стадия объёмного развития пожара, занимает по времени 30–40 минут. Характеризуется бурным процессом горения с переходом в объёмное горение, процесс распространения пламени происходит дистанционно за счёт передачи энергии горения на другие материалы.

Через 15–20 минут происходит разрушение остекления, резко увеличивается приток кислорода, максимальных значений достигают температура (до 800–900 °С) и скорость выгорания. Стабилизация пожара при максимальных его значениях происходит на 20–25-й минуте и продолжается ещё 20–30 минут. При этом выгорает основная масса горючих материалов.

3-я фаза – стадия затухания пожара, то есть догорание в виде медленного тления, после чего пожар прекращается.

4.2. Понятие о пожарной безопасности как о системе

государственных и общественных мероприятий.

Структура пожарной безопасности

Анализируя динамику развития пожара, можно сделать выводы:

1. Технические системы пожарной безопасности (сигнализации и автоматического тушения пожара) должны сработать до достижения максимальной интенсивности горения, а лучше – в начальной стадии пожара. Это позволит руководителю образовательного учреждения иметь запас времени для того, чтобы организовать мероприятия по защите людей.

2. Пожарные подразделения прибывают, как правило, через 10–15 минут после вызова, т. е. через 15–20 минут после возникновения пожара, когда он принимает объёмную форму и максимальную интенсивность.

Основными законодательными актами и нормативными правовыми документами в области пожарной безопасности являются:

1. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) [167].

2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) [228].

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» [170].

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации,

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями и дополнениями) [170].

5. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), нормы пожарной безопасности (НПБ) и др.

6. Региональные документы – правила о пожарной безопасности, законы о пожарной безопасности для конкретных регионов.

7. Ведомственные (объектовые документы) – инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Например, к указанным документам относятся [9-14, 41, 20, 22, 53-60, 99, 100, 123-129, 168, 191, 223, 224, 227].

Под пожарной безопасностью понимают систему государственных общественных мероприятий, направленных на охрану от огня людей и сохранения материальных ценностей.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (статья 2) [167] субъекты РФ вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными правовыми актами.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется через нормативные правовые акты, а нормативное регулирование – через нормативные документы.

Согласно статье 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» [167] к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются

федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с Государственной противопожарной службой. Порядок разработки, введения в действие и применения других нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается Государственной противопожарной службой.

Пожарная безопасность состоит из двух основных направлений –профилактического и тушения возникших пожаров.

Основной задачей современной пожарной безопасности является пожарная профилактика, заключающаяся:

– в устранении непосредственных или возможных причин пожаров (правильный монтаж электрооборудования, отопления, запрещение пользования открытым огнём и курения в пожароопасных помещениях, запрещение хранения в излишних количествах горючих материалов и т. п.);

– ограничение распространения возникшего пожара (сооружение противопожарных стен, преград, противопожарные занавеси, водяные завесы, местные преграды и т.д.);

– создание безопасных условий для вынужденной эвакуации людей из здания (устройство эвакуационных путей и выходов, обеспечение свободного передвижения к ним, отсутствие решёток на окнах и т. п.);

– обеспечение условий для тушения возможного огня (наличие подъездных путей и проходов к зданиям, наличие действующего пожарного водопровода, гидрантов, исправность наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше и т. п.).

Второе направление пожарной безопасности включает в себя непосредственно тушение возникшего пожара и эвакуацию людей из загоревшегося здания.

Ответственность за пожарную безопасность организации возложена на руководителей организаций. Руководители организации обязаны назначить должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность от-

дельных объектов. В обязанности руководителей организаций входят:

– организация пожарной охраны объекта;

– организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;

– разработка перспективных планов внедрения пожаротушения и мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности предприятия;

– разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, а также инструкций о соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникшем пожаре и т. д.;

– применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т.п.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

– Государственная противопожарная служба;

– ведомственная пожарная охрана;

– добровольная пожарная охрана;

– объединения пожарной охраны.

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не привлекается.

Государственная противопожарная служба является основным видом пожарной охраны и входит в состав Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в соответствии с Указом Президента РФ от 9.11.2001 г. № 1309) [173].

Государственная противопожарная служба:

– организует разработку и осуществление государственных мер, нормативное регулирование в области пожарной безопасности;

– организует и осуществляет государственный пожарный надзор в Российской Федерации;

– организует и осуществляет в установленном порядке охрану населенных пунктов и предприятий от пожаров, другие работы и услуги в области пожарной безопасности;

– обеспечивает и осуществляет тушение пожаров;

– осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы;

– координирует деятельность других видов пожарной охраны;

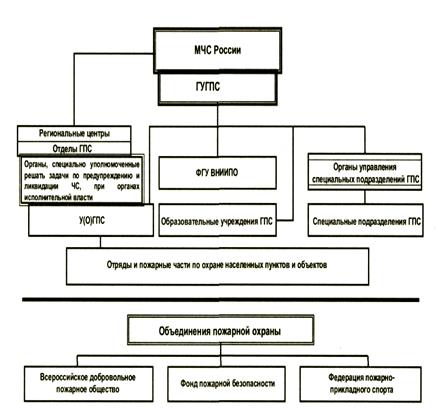

Рис. 25. Система Государственной противопожарной службы

– разрабатывает и организует осуществление единой научно-технической политики в области пожарной безопасности;

– осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для пожарной охраны.

Иные задачи на Государственную противопожарную службу могут быть возложены только Федеральным законом.

В систему Государственной противопожарной службы входят федеральный орган управления Государственной противопожарной службы, пожарно-технические научно-исследовательские учреждения и пожарно-технические учебные заведения, специальные подразделения Государственной противопожарной службы и их органы управления, территориальные органы управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации, подразделения Государственной противопожарной службы и их органы управления, а также предприятия Государственной противопожарной службы.

Специальные подразделения Государственной противопожарной службы и их органы управления подчинены непосредственно федеральному органу управления Государственной противопожарной службы и предназначены для организации предупреждения пожаров и их тушения в закрытых административно-территориальных образованиях, а также на особо важных и режимных предприятиях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации по предложению правительственной комиссии Российской Федерации по пожарной безопасности.

Территориальные органы управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации руководят деятельностью дислоцированных на соответствующих территориях подразделений Государственной противопожарной службы, за исключением подразделений, непосредственно подчиненных федеральному органу управления

Государственной противопожарной службы.

Подразделениями Государственной противопожарной службы являются:

– территориальные подразделения, созданные в целях организации предупреждения пожаров и их тушения в населённых пунктах;

– объектовые подразделения, созданные в целях организации предупреждения пожаров и их тушения на предприятиях;

– специализированные подразделения, созданные в целях тушения крупных пожаров.

Предприятия Государственной противопожарной службы – это предприятия, созданные в порядке, установленном действующим законодательством в целях выполнения задач, возложенных на Государственную противопожарную службу.

Порядок организации, реорганизации, ликвидации и содержания органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы определяется Положением о Государственной противопожарной службе, утверждённым Правительством Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти, предприятия в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой.

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных предприятиях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу предприятия (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ.

В помощь пожарной охране на каждом предприятии организуются добровольные пожарные дружины (ДПД).

Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в организации предупреждения пожаров и их тушении в населённых пунктах и на предприятиях.

Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

Порядок регистрации добровольных пожарных и создания подразделе-

ний (дружин, команд) добровольной пожарной охраны устанавливается Государственной противопожарной службой. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счёт средств местных бюджетов, средств предприятий, на которых созданы эти подразделения (дружины, команды), средств объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

Добровольным пожарным предоставляются социальные гарантии, устанавливаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также зарегистрировавшими их предприятиями.

Добровольные пожарные осуществляют несение службы в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком дежурств, утвержденным органами местного самоуправления по согласованию с Государственной противопожарной службой. На время несения службы за ними сохраняется среднемесячная заработная плата (стипендия) по месту основной работы (учёбы). Расходы предприятий по выплате заработной платы указанным лицам возмещаются за счёт средств местных бюджетов в порядке, установленном органами местного самоуправления.

Предельная численность добровольных пожарных, которые несут службу в порядке, установленном Федеральном законом «О пожарной безопасности» [167], определяется органами местного самоуправления.

В населённых пунктах добровольные пожарные, осуществляющие дежурство в подразделениях пожарной охраны, по представлению Государственной противопожарной службы имеют право на установку телефона в первоочередном порядке и на льготных условиях.

Права и обязанности граждан в сфере пожарной безопасности

Граждане обязаны:

– соблюдать требования пожарной безопасности;

– иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;

– при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

– до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

– выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Ответственность должностных и других лиц за соблюдением пожарной безопасности регулируется Федеральным законом «О пожарной безопасности» [167], Уголовным и другими кодексами РФ. При этом может налагаться дисциплинарная, административная, материальная или уголовная ответственность. Например, Уголовный кодекс РФ [233] предусматривает:

- штраф от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или лишение свободы на различные сроки, права занимать определённые должности за нарушение правил пожарной безопасности лицами, ответственными за их выполнение, если оно повлекло возникновение пожара, причинившего вред здоровью людей, крупный ущерб или иные тяжкие последствия;

- ответственность за уничтожение или повреждение имущества в результате неосторожного обращения с огнём, за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, государственных и иных организациях.

Например, в 2007 году за допущенные нарушения к административной ответственности привлечено около 300 тысяч должностных, 34 тысячи юридических лиц и более 115 тысяч граждан. Сумма наложенных штрафов превысила 676 миллионов рублей. Это примерно 40% от общей суммы штрафов, наложенных всеми надзорными органами Российской Федерации. А взаимодействие органов пожарной охраны с судебными органами по административной приостановке деятельности объектов, находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, позволило в 2007 году приостановить работу 13 тысяч таких объектов. И в последующие годы подобные меры к нарушителям применяли очень часто.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 г. № 390 [170], в каждой организации приказом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности режим, в том числе:

– определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

– определены и оборудованы места для курения;

– установлен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

– установлен порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ;

– установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

– определены действия работников при обнаружении пожара;

– определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Во всех производственных и административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, курения и пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Существующая в настоящее время классификация пожаров по характеристикам горючей среды имеет важное практическое значение при

выборе типов первичных средств пожаротушения:

– класс А – горение твёрдых веществ (древесина, бумага, текстиль, пластмассы);

– класс В – горение жидких веществ;

– класс С – горение газов;

– класс Д – горение металлов и металлосодержащих веществ;

– класс Е – горение электроустановок.

Обозначенные классы пожаров предполагают целесообразные способы их тушения. Так, например, в зданиях и сооружениях применяются огнетушащие вещества.

Прекращение горения (способ тушения) осуществляется на основе следующих известных принципов:

– охлаждение реагирующих веществ;

– изоляция реагирующих веществ от зоны горения;

– разбавление реагирующих веществ до негорючих концентраций;

– химическое торможение реакции горения.

На практике обозначенные принципы прекращения горения обычно реализуются комплексно. При тушении пожара условно можно выделить периоды его локализации и ликвидации.

Пожар считается локализованным, когда:

- нет угрозы людям и животным;

- нет угрозы взрывов и обрушения;

- развитие пожара ограничено;

- обеспечена возможность ликвидации пожара имеющимися силами и средствами.

Пожар считается ликвидированным, когда:

- горение прекращено;

- обеспечено предотвращение его возникновения.

Указанные признаки локализации и ликвидации пожара должны знать должностные лица для принятия при пожаре правильных решений.

2015-10-14

2015-10-14 1374

1374