Формы и системы заработной платы

Обеспечение высокой эффективности производства и труда на предприятии предусматривает наличие прямой и жесткой зависимости оплаты труда от его результата. Это предопределяется правильным выбором и применением форм и систем заработной платы.

Нормирование труда и тарифная система – это база для установления размера заработной платы. Для их практического использования необходим четкий алгоритм зависимости оплаты труда от норм труда, элементов тарифной системы и показателей, характеризующих количество и качество затраченного труда. Предметом организации оплаты труда является установление определенной взаимосвязи между ценой трудовой услуги и показателями, характеризующими эффективность деятельности работника. Именно на уровне организации решается, использование каких форм и систем заработной платы будет наиболее эффективно с учетом специфики производства, организации труда и других факторов.

Система оплаты труда – это определенный механизм взаимосвязи между показателями, характеризующими меру и результаты труда и меру его оплаты.

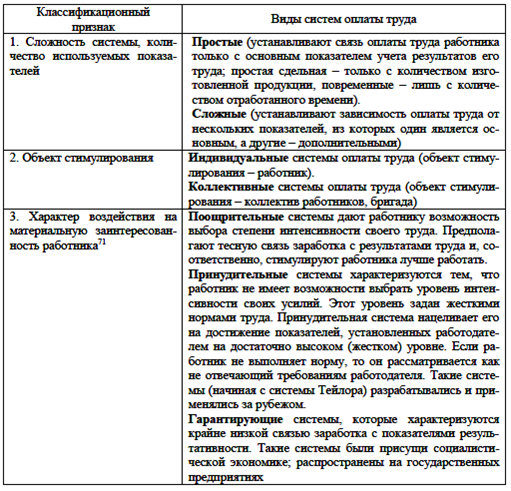

Классификации систем оплаты труда

Форма оплаты труда – это класс систем оплаты, сгруппированный по признаку основного показателя учета результатов труда с целью его оплаты.

Формы и системы заработной платы как элемент организации оплаты труда на предприятии должны обеспечивать учет количественных и качественных результатов труда при определении размеров заработка, а также материальную заинтересованность работников в улучшении результатов работы и итогов деятельности предприятия.

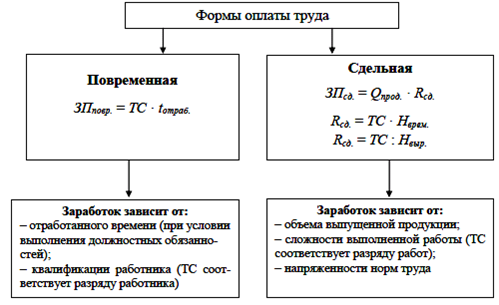

Формы и системы оплаты труда определяют, прежде всего, оценку меры труда в целях его оплаты (рабочее время, выработанная продукция, индивидуальные или коллективные конечные результаты). Затраты труда могут оцениваться либо рабочим временем, либо объемом произведенной продукции или выполненных работ. Поэтому в зависимости от способа учета затрат труда существует две формы оплаты труда: повременная и сдельная.

При повременной форме оплаты труда мерой труда выступает отработанное время, а величина заработка работника определяется в соответствии с установленной тарифной ставкой (окладом) за фактически отработанное время.

Расчет заработка при повременной форме оплаты труда: ЗПповр. = ТСработника · tф

ТСработника – тарифная ставка, соответствующая разряду работника;

tф – фактически отработанное работником время.

Заработок работника, оплачиваемого повременно (повременщика), зависит от следующих факторов:

– отработанное время (при условии выполнения должностных обязанностей);

– квалификация работника (при расчете заработка используется тарифная ставка (ТС), соответствующая разряду работника).

В качестве меры труда выступает установленная законом продолжительность рабочего дня. Учет результатов труда в данном случае осуществляется косвенным образом: через учет выполнения работником его должностных обязанностей в течение рабочего дня.

При сдельной форме оплаты труда мерой труда является выработанная рабочим продукция, а заработная плата начисляется исходя из количества фактически изготовленной продукции (выполненного объема работ) или затрат времени на ее изготовление и сдельной расценки.

Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда: ЗПсд. = Qпрод. · Rсд

Qпрод. – количество выпущенной продукции (объем выполненных работ);

Rсд. – сдельная расценка.

Сдельная расценка – это оплата за единицу выпущенной продукции (выполненных работ). Сдельная расценка рассчитывается следующими способами:

1-й способ: Rсд. = ТСработ · Нврем.;

2-й способ: Rсд. = ТСработ:Нвыр.,

ТСработ – тарифная ставка, соответствующая разряду выполненных работ;

Нврем. – норма времени;

Нвыр. – норма выработки.

Заработок сдельщика зависит от следующих факторов:

– объем выпущенной продукции(выполненных работ);

– сложность выполненной работы (при расчете сдельной расценки используется тарифная ставка, соответствующая разряду работ);

– напряженность норм труда.

В качестве меры труда выступает норма времени (выработки). Учет результатов труда осуществляется прямо – через объем выпущенной продукции (выполненных работ).

В зависимости от формы организации труда системы оплаты труда могут применяться как индивидуальные и коллективные. Индивидуальная оплата возможна на работах, где труд каждого работника подлежит точному учету. При коллективной оплате труда заработок каждого работника зависит от результатов работы всего коллектива.

Выбор той или иной формы оплаты труда определяется следующими факторами:

- финансовым состоянием предприятия и его стратегическими целями;

- характером применяемого оборудования;

- особенностями технологического процесса и организации производства;

- формами организации труда;

- требованиями к качеству производимой продукции или выполняемой работы;

- материальными интересами работников.

Сфера и условия применения повременной и сдельной форм оплаты труда:

| Повременная форма | Сдельная форма | |

| Сфера применения | 1.Участки производства, где затраты на определение планового количества продукции и учет произведенного количества продукции относительно высоки; 2. Участки производства, где количественный результат труда уже определен ходом технологического процесса; 3. Трудовые процессы, в которых количественный результат не может быть измерен и не является определяющим; 4. Участки производства, где качество труда важнее его количества; 5. Опасные работы; работы, неоднородные по характеру и нерегулярные по нагрузке. | 1. Участки производства, где имеется количественный результат труда; 2. Участки производства, где количественный результат труда может быть измерен; 3. Необходимость увеличивать объемы произведенной продукции; 4. Наличие реальной возможности работника увеличивать выпуск продукции по сравнению с установленными нормами; 5. Отсутствие отрицательного влияния сдельной оплаты труда на уровень качества продукции, степень соблюдения технологии производства и правил техники безопасности. |

| Условия применения | 1.Точный учет и контроль фактически отработанного времени каждого работника; 2. Правильное присвоение рабочим тарифных разрядов в строгом соответствии с их квалификацией и с учетом действительной сложности выполняемых работ; 3. Обоснованное применение норм обслуживания, нормированных заданий и нормативов численности, исключающее разную степень загрузки работников; 4. Оптимальная организация труда на каждом рабочем месте, обеспечивающая эффективное использование рабочего времени. | 1. Строгий контроль качества выполнения работ; 2. Точный учет количественных результатов труда, исключающий возможное завышение их объема; 3. Высокое качество нормирования труда и правильная тарификация работ в соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника; 4. Организация производства и труда, исключающая разного рода простои и перебои в работе. |

Всесторонний учет условий эффективного применения форм оплаты труда может быть осуществлен только непосредственно на предприятии. В последние годы в промышленности России наметилась устойчивая тенденция расширения сферы применения повременных систем оплаты и соответствующего сокращения использования сдельной оплаты; расширения применения поощрительных систем оплаты как за счет использования более широкого круга показателей премирования, так и за счет распространениясистем премирования; расширения сферы применения коллективных форм и систем оплаты.

Решающая роль в развитии этих тенденций принадлежит научно-техническому прогрессу и необходимости обеспечения конкурентоспособности продукции. Внедрение аппаратурных и автоматизированных производственных процессов существенно снижает возможности работника в воздействии на количество продукции, выпускаемой в единицу времени, поскольку оно задано технологией производства, и в то же время повышает роль работника в соблюдении основных параметров технологических процессов, повышении качества продукции.

Критерием правильности выбора системы оплаты труда должна являться ее экономическая эффективность. Как показывает практика, наиболее эффективна в существующих производственных условиях та форма оплаты труда, которая способствует росту выработки, улучшению качества изделий (услуг), снижению их себестоимости и получению дополнительной прибыли, т. е. обеспечивает наиболее полное сочетание интересов работников с интересами коллектива предприятия и работодателя. Кроме того, система начисления заработной платы должна быть настолько простой и ясной, чтобы связь между производительностью труда, качеством продукции (услуг) и заработной платой могла быть доступна пониманию каждого работника предприятия.

Обе формы входят в состав именно тарифной системы оплаты труда.

Важнейшей составляющей организации оплаты труда работников предприятия выступает тарифная система, устанавливающая необходимые исходные нормативы для объективной оценки различных видов труда. Основная задача тарифной системы – редукция труда, т. е. сведение качественных различий в труде к количественным и решение на этой основе проблемы дифференциации труда.

Тарифная система – это совокупность нормативов, с помощью которых предприятие регулирует и дифференцирует заработную плату работников в зависимости от их квалификации, видов производств, сложности и значимости работы, условий труда и его интенсивности.

Тарифная система выступает основой формирования тарифного заработка работника. Фактический заработок, как правило, отличается от тарифного. Величина отклонения зависит, во-первых, от суммы стимулирующих выплат, во вторых, от уровня и качества выполнения норм труда (должностных обязанностей).

Тарифная система выполняет такие функции, как:

– дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемых работ;

– социальная защита работников (тарифный заработок работника гарантируется в соответствии с его квалификацией и отработанным временем);

– возможность создания преимуществ в оплате труда отдельных категорий работников (например, обеспечивающих научно-технический прогресс, внедрение прогрессивных форм организации труда и пр.).

В зависимости от степени охвата тарифной системой работников предприятия она может быть двух видов: предусматривающая раздельные тарифные условия оплаты труда для рабочих и остальных категорий работников и основанная на единых тарифных условиях оплаты труда всего персонала предприятия. Традиционно в промышленности формирование тарифных условий оплаты труда осуществляется раздельно для рабочих и прочих категорий персонала (руководителей, специалистов, технических исполнителей).

Тарифная система включает следующие основные элементы, с помощью которых формируются тарифные условия оплаты работников:

- тарифные ставки;

- тарифные сетки;

- тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих;

- штатные расписания;

- квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других служащих;

- различные доплаты и надбавки тарифного характера, устанавливаемые в компенсирующих или стимулирующих целях;

- районные коэффициенты к заработной плате, устанавливаемые для обеих категорий работников – и рабочих, и служащих.

В настоящее время в промышленности тарифные ставки и тарифные сетки рабочих, штатные расписания административно-управленческого персонала и надбавки к тарифной оплате труда определяются исключительно работодателем (по согласованию с профсоюзным комитетом) и фиксируются в коллективном договоре и положении об оплате труда. Квалификационные справочники, доплаты тарифного характера, а также районные коэффициенты к заработной плате устанавливаются государством и фиксируются в соответствующих нормативных документах.

Тарифные ставки – это выраженные в денежной форме фиксированные размеры оплаты труда рабочих соответствующих разрядов в единицу времени (час, день, месяц) за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей). Они устанавливаются на предприятиях в зависимости от сложности, интенсивности, условий труда и его значимости.

Тарифные ставки играют особую роль в организации оплаты труда, так как именно они определяют размер заработной платы работников. Заработная плата рабочих-повременщиков рассчитывается умножением тарифной ставки на отработанное время, а заработок рабочих-сдельщиков непосредственно зависит от объема произведенной продукции и сдельных расценок, устанавливаемых на основе тарифных ставок.

Минимальную оплату труда низшего уровня квалификации определяет тарифная ставка первого разряда. Тарифные ставки второго и последующих разрядов определяются умножением тарифной ставки первого разряда, дифференцированной тем или иным образом, на тарифные коэффициенты соответствующих разрядов.В организации может быть несколько тарифных ставок 1-го разряда (например, ставка рабочего-сдельщика выше, чем рабочего-повременщика). Тогда минимальная тарифная ставка – меньшая из тарифных ставок 1-го разряда.Минимальная тарифная ставка фиксируется в коллективном договоре организации. В настоящее время состав МРОТ расширен и включаетпомимо минимальной тарифной ставки стимулирующие и компенсационные выплаты.

В зависимости от выбранной единицы времени различают три вида тарифных ставок:

1. Часовые ставки – используются обычно на работах, нормируемых путем установления норм времени. Они имеют большое значение при организации заработной платы рабочих, поскольку в соответствии с Трудовым кодексом РФ некоторые виды доплат тарифного характера (доплаты за сверхурочную работу, оплата за вечернюю и ночную работу и др.) производятся на их основе.

2. Дневные ставки – применяются на работах, нормирование которых производится по сменным нормам выработки.

3. Месячные ставки (оклады) – применяются для рабочих-повременщиков отдельных профессий, труд которых не оказывает непосредственного влияния на количественные результаты производства (уборщиков производственных помещений, весовщиков, лифтеров, кладовщиков и др.).

Тарифная сетка – это совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых устанавливается непосредственная зависимость оплаты труда рабочих от их квалификации.

Параметрами тарифных сеток являются:

1. Количество тарифных разрядов, значение каждого из которых отражает уровень сложности труда и квалификации работника. В настоящее время тарификация рабочих, занятых на промышленных предприятиях, осуществляется исходя из восьми разрядов.

2. Тарифные коэффициенты, или коэффициенты редукции труда по фактору его сложности. Они показывают, во сколько раз тарифные ставки второго и последующих разрядов выше ставки первого разряда при том, что тарифный коэффициент первого разряда всегда равен единице (путем деления тарифной ставки каждого разряда на тарифную ставку 1-го разряда можно определить тарифные коэффициенты).

3. Диапазон сетки, т. е. соотношение тарифных коэффициентов крайних – первого и последнего – разрядов сетки. В соответствии с уровнем сложности труда тарифные сетки могут предусматривать больший или меньший диапазон тарифных ставок. Наибольшее распространение до недавнего времени имели шестиразрядные тарифные сетки с диапазоном 1:1,8, которые применялись на предприятиях большинства отраслей промышленности, строительства и других отраслей.

4. Характер изменения тарифных коэффициентов от разряда к разряду, определяющий различные виды сеток: с равномерным нарастанием тарифных коэффициентов, возрастающей или убывающей прогрессией тарифных коэффициентов, а также со смешанным характером их изменения (сочетание равномерности с прогрессией либо регрессией и т. п.). При этом использование тарифных сеток с увеличенным диапазоном и с возрастающей прогрессией тарифных коэффициентов позволяет усилить заинтересованность рабочих в повышении уровня квалификации, выполнении сложных и ответственных работ при переходе на более высокие разряды.

Пример 6-разрядной тарифной сетки:

Зная тарифную ставку 1-го разряда и тарифный коэффициент i-го разряда, можно найти тарифную ставку i-го разряда:

ТСi = ТС1 · ТКi,

ТС1 – тарифная ставка 1-го разряда;

ТКi – тарифный коэффициент i-го разряда.

Абсолютное возрастание тарифных коэффициентов:

АВ = ТКi+1 – ТКi,

ТКi+1 – тарифный коэффициент i+1-го разряда;

ТКi – тарифный коэффициент i-го разряда;

Относительное возрастание тарифных коэффициентов:

ОВ = (ТКi+1 – ТКi):ТКi· 100,

Когда тарифная сетка использована в организации для тарификации работ и работников (т.е. имеются данные о численности рабочих и трудоемкости работ по каждому разряду), то могут быть рассчитаны следующие показатели:

– средний разряд работ и средний разряд рабочих (Рсррабочих и Рсрработ);

– средний тарифный коэффициент (ТКср);

– средняя тарифная ставка (ТСср).

Расчет средних показателей, характеризующих тарифную сетку:

Характер построения тарифной сетки предприятия определяется следующими факторами:

- финансовыми возможностями предприятия;

- профессионально-квалификационным составом и балансом кадров.

Например, при устойчивом дефиците квалифицированных кадров их материальное стимулирование обеспечивается усилением прогрессии тарифных коэффициентов соответствующих разрядов. Дефицит малоквалифицированных рабочих и их высокая текучесть могут в определенной мере сдерживаться посредством повышения тарифных коэффициентов начальных разрядов.

2017-12-14

2017-12-14 2815

2815