Прочность грунта нарушается, если в нем возникают касательные напряжения, превышающие его предельное сопротивление сдвигу, в результате чего образуется опасная поверхность скольжения. В песках, которые по их свойствам считают близкими к идеально сыпучим телам, сопротивление сдвигу обусловлено влиянием сил внутреннего трения грунта.

В связных глинистых грунтах сопротивление сдвигу зависит также и от сил сцепления. Поэтому в качестве основных прочностных характеристик в расчетах сопротивления грунта сдвигу принимают коэффициент внутреннего трения и удельное сцепление грунта.

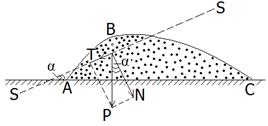

Для определения понятия коэффициента внутреннего трения грунта рассмотрим случай предельного равновесия в сыпучем теле; очертание которого представим ограниченным некоторой произвольной поверхностью АВС (рис. 2.5)

Рис. 2.5. Схема к оценке устойчивости на сдвиг части сыпучего тела АВС, отсекаемого плоскостью SS.

Мысленно отсечем плоскостью SS, составляющей с горизонтом угла α часть этого тела, вес которой будет Р. Силу Р разложим в плоскости SS на нормальную к ней N = Pcosα и касательную Т = Рsinα. Касательная сила Т стремится произвести сдвиг отсекаемой части сыпучего тела. Этому сдвигу противодействует сила трения, направленная в противоположную сторону и равная в своем предельном значении величине Nf (где f – коэффициент внутреннего трения).

Скольжения отсекаемой части не будет до тех пор, пока сила Т остается меньше Nf и, следовательно, пока будет справедливо условие:

. . | (2.22) |

Если для состояния предельного равновесия, возникающего при Т=Nf, угол α обозначить через α  = φ, то из формулы получим f=tg α

= φ, то из формулы получим f=tg α  =tg φ.

=tg φ.

Таким образом, в идеально сыпучем теле коэффициент внутреннего трения f равен тангенсу угла его предельного или естественного откоса. Это соответствие практически выполняется и в песках, особенно когда они сухие или находятся в условиях подводного залегания.

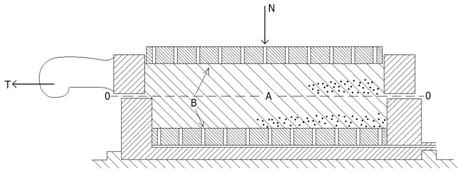

В связных грунтах, обладающих сцеплением между частицами, судить о величине коэффициента внутреннего трения по углу естественного откоса нельзя. Поэтому сопротивление сдвигу здесь определяют путем испытания образцов на срез в приборе, работающем, например, по схеме, представленной на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Схема испытания образца грунта на срез:

А – образец грунта; В – пористые диски для отвода воды.

Образец грунта, помещенный в такой прибор, вначале нагружают вертикальной силой N, действующей нормально к поверхности среза ОО. Через некоторое время, необходимое для завершения деформации сжатия образца, к нему прикладывают горизонтальную силу и постепенно доводят ее до значения Т, при котором происходит срез по указанной поверхности ОО. Из этих исследований находят значения нормальных и касательных напряжений σ и τ, действующих в плоскости среза, зависимость между которыми определяется известным уравнением Кулона:

| τ = σ tgφ + с, | (2.23) |

где φ – угол внутреннего трения грунта;

с – удельное сцепление, которое понимают как сопротивление сдвигу, обусловленное силами связности между частицами грунта.

Уравнение (2.23) указывает на линейную зависимость между касательными и нормальными напряжениями при сдвиге в грунте.

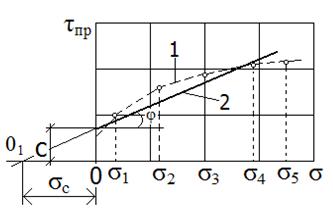

Графически это уравнение представлено на рис. 2.7.

При определении сопротивления сдвигу в глинистых грунтах удельную силу сцепления с часто в целях удобства выражают через «давление связност и» σ  по формуле:

по формуле:

с = σ  tgφ. tgφ. | (2.24) |

Если это значение с подставить в уравнение (2.23), то оно получит следующий вид:

τ = (σ + σ  ) tgφ. ) tgφ. | (2.25) |

Рис. 2.7. График сопротивления сдвигу образцов глинистого грунта:

1 – опытная кривая; 2 – спрямленный график τ = σ tgφ + с.

Давление связности – понятии условное. Его следует считать лишь как эквивалентное давление, которое, будучи приложено к некоторой площадке в сыпучем теле, создает в ней такое же сопротивление сдвигу, какое возникает в реальном связном грунте под влиянием имеющихся в нем сил сцепления. Замена с через σ  обозначается на рис. 2.7 переносом точки О в положение точки О

обозначается на рис. 2.7 переносом точки О в положение точки О  .

.

Кроме испытаний на срез, прочностные характеристики сопротивления грунтов сдвигу можно определить также и из опытов на раздавливание их образцов в стабилометре, схематическое изображение которого было дано на рис. 2.3.

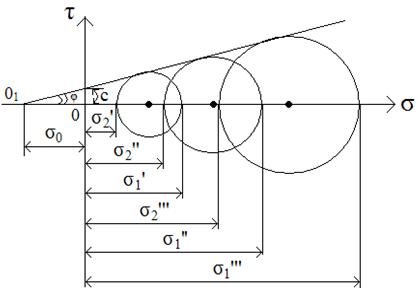

Современные конструкции стабилометров позволяют испытывать образцы при различном заданном их обжатии боковым давлением. Опыты ведут с несколькими образцами грунта. Для каждого из них определяют разрушающую вертикальную нагрузку σ  , соответствующую величине приложенного бокового давления σ

, соответствующую величине приложенного бокового давления σ  . По этим данным строят круги напряжений Мора и проводят к ним общую касательную (рис.2.8), для которой справедливо приведенное ранее уравнение (2.23).

. По этим данным строят круги напряжений Мора и проводят к ним общую касательную (рис.2.8), для которой справедливо приведенное ранее уравнение (2.23).

Рис. 2.8. Построение кругов Мора для определения

сопротивления грунта сдвигу: σ1, σ2 - главные напряжения.

Приборы, работающие по схеме плоского сдвига, имеют тот же недостаток, что и одометры. В них также сказывается влияние сил трения грунта о стенки прибора, возникающих при уплотнении образца вертикальной нагрузкой. Кроме того, происходит и местное смятие грунта взаимно смещающимися при опыте кольцами прибора, которыми передается горизонтальное усилие образцу. В результате этого срез в грунте возникает вначале у краев образца и далее развивается в плоскости сдвига к его середине. Все это в какой-то мере снижает точность получаемых результатов. Однако простота устройства приборов этого типа обеспечила им широкое распространение, а в современных их конструкциях влияние указанных недостатков сведено к минимуму.

Стабилометры представляют более совершенный прибор, испытания в них грунта ближе отвечают его работе в природных условиях. Подробное описание указанных выше приборов дается в современных пособиях по лабораторному исследованию грунтов.

2018-01-08

2018-01-08 1721

1721