Рис.5. Суточные пути Солнца над горизонтом в разные времена года при наблюдениях: а - на полюсе Земли; б - в средних географических широтах; в - на экваторе Земли.

С изменением географической широты места наблюдения меняется ориентация оси вращения небесной сферы относительно горизонта. На полюсе Земли полюс мира находится в зените, и звезды движутся по кругам, параллельным горизонту (рис. 5, а). Здесь звезды не заходят и не восходят, их высота над горизонтом неизменная.

На средних географических широтах существуют как восходящие и заходящие звезды, так и те, которые никогда не опускаются под горизонт (рис. 5, б). Например, околополярные созвездия никогда не заходят. Созвездия, расположенные дальше от северного полюса мира, показываются ненадолго над горизонтом. А созвездия, лежащие около южного полюса мира, являются невосходящими.

Но чем дальше продвигается наблюдатель к югу, тем больше южных созвездий он может видеть. На земном экваторе, если бы днем не мешало Солнце, за сутки можно было бы увидеть созвездия всего звездного неба (рис. 5, в).

Для наблюдателя на экваторе все звезды восходят и заходят перпендикулярно плоскости горизонта. Каждая звезда здесь проходит над горизонтом ровно половину своего пути. Северный полюс мира для него совпадает с точкой севера, а южный полюс мира — с точкой юга. Ось мира расположена в плоскости горизонта (см. рис. 5, в)

Полюс мира при кажущемся вращении неба, отражающем вращение Земли вокруг оси, занимает неизменное положение над горизонтом на данной широте (см. рис. 3).

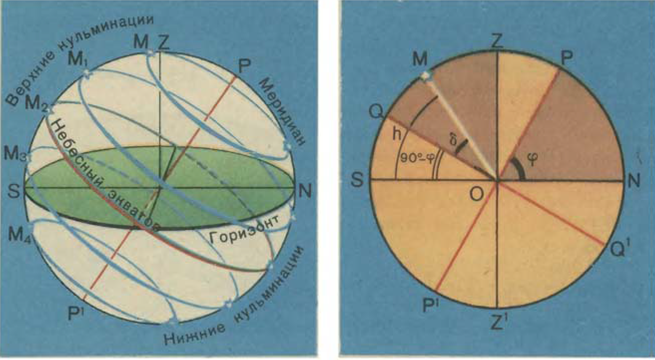

Звезды за сутки описывают над горизонтом вокруг оси мира круги, параллельные небесному экватору. При этом каждое светило за сутки дважды пересекает небесный меридиан. Явления прохождения светил через небесный меридиан называются кульминациями.

В верхней кульминации высота светила максимальна, в нижней кульминации — минимальна. Промежуток времени между кульминациями равен половине суток.

У не заходящего на данной широте светила М (см. рис. 6) видны (над горизонтом) обе кульминации, у звезд, которые восходят и заходят (M1, М2, М3), нижняя кульминация происходит под горизонтом, ниже точки севера. У светила М4, находящегося далеко к югу от небесного экватора, обе кульминации могут быть невидимы (светило невосходящее).

Рис.6.Верхние и нижние кульминации Рис.7.Высота светила в верхней

светил кульминации

Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, а момент нижней кульминации — истинной полночью.

Найдем зависимость между высотой h светила М в верхней кульминации, его склонением δ и широтой местности φ. Для этого воспользуемся рисунком 7, на котором изображены отвесная линия ZZ', ось мира РР' и проекции небесного экватора QQ' и линии горизонта NS на плоскость небесного меридиана (PZSP'Z’N).

Мы знаем, что высота полюса мира над горизонтом равна географической широте места, т. е. hр= φ. Следовательно, угол между полуденной линией NS и осью мира РР' равен широте местности φ, т. е. ‹ PON = hр = φ. Очевидно, что наклон плоскости небесного экватора к горизонту, измеряемый ‹ QOS, будет равен 90° - φ, так как ‹ QOZ = ‹ PON как углы с взаимно перпендикулярными сторонами (см. рис. 7). Тогда звезда М со склонением δ, кульминирующая к югу от зенита, имеет в верхней кульминации высоту

h = 90° - φ + δ. (1)

Из этой формулы видно, что географическую широту можно определить, измеряя высоту любого светила с известным склонением δ в верхней кульминации. При этом следует учитывать, что если светило в момент кульминации находится к югу от экватора, то его склонение отрицательно.

В данной местности каждая звезда кульминирует всегда на одной и той же высоте над горизонтом, потому что ее угловое расстояние от полюса мира и от небесного экватора остается неизменным. Солнце же и Луна меняют высоту, на которой они кульминируют. Отсюда можно сделать вывод, что их положение относительно звезд (склонение) изменяется. Мы знаем, что Земля движется вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. Проследим, как меняется вследствие этого положение обоих светил на небе.

Если по точным часам замечать промежутки времени между верхними кульминациями звезд и Солнца, то можно убедиться, что промежутки между кульминациями звезд на четыре минуты короче, чем промежутки между кульминациями Солнца. Объясняется это тем, что за время одного оборота вокруг оси (сутки) Земля проходит примерно 1/365 часть своего пути вокруг Солнца. Нам же кажется, что Солнце сдвигается на фоне звезд к востоку — в сторону, противоположную суточному вращению неба. Этот сдвиг составляет около 1°. Чтобы повернуться на такой угол, небесной сфере нужно еще 4 мин, на которые и «запаздывает» кульминация Солнца. Таким образом, в результате движения Земли по орбите Солнце за год описывает на небе относительно звезд большой круг, называемый эклиптикой (рис. 8).

Рис.8.Эклиптика и небесный экватор.

Так как Луна совершает один оборот навстречу вращению неба за месяц и потому проходит за сутки не 10, а примерно 13°, то ее кульминации запаздывают ежесуточно уже не на 4 мин, а на 50 мин.

Определяя высоту Солнца в полдень, заметили, что дважды в году оно бывает на небесном экваторе, в так называемых равноденственных точках. Это происходит в дни весеннего и осеннего равноденствий (около 21 марта и около 23 сентября). Плоскость горизонта делит небесный экватор пополам (рис. 8). Поэтому в дни равноденствий пути Солнца над и под горизонтом равны, следовательно, равны продолжительности дня и ночи.

Рис.9.Суточные пути Солнца над горизонтом в разные времена года при наблюдениях: а – в средних географических широтах; б – на экваторе Земли.

Двигаясь по эклиптике, Солнце 22 июня отходит дальше всего от небесного экватора в сторону северного полюса мира (на 23°27'). В полдень для северного полушария Земли оно выше всего над горизонтом (на эту величину выше небесного экватора, см. рис. 8 и 9). День самый длинный, он называется днем летнего солнцестояния.

Большой круг эклиптики пересекает большой круг небесного экватора под углом 23°27'. На столько же Солнце бывает ниже экватора в день зимнего солнцестояния, 22 декабря (см. рис. 8 и 9). Таким образом, в этот день высота Солнца в верхней кульминации уменьшается по сравнению с 22 июня на 46°54’, и день самый короткий. Различия в условиях освещения и нагревания Земли Солнцем определяют ее климатические пояса и смену времен года.

Глава 4. Движение Луны и затмения.

Луна движется вокруг Земли в ту же сторону, в какую Земля вращается вокруг своей оси. Отображением этого движения, как мы знаем, является видимое перемещение Луны на фоне звезд навстречу вращению неба. Каждые сутки Луна смещается к востоку относительно звезд примерно на 13°, а через 27,3 суток возвращается к тем же звездам, описав на небесной сфере полный круг.

Период обращения Луны вокруг Земли относительно звезд (в инерциальной системе отсчета) называется звездным или сидерическим (от лат. sidus — звезда) месяцем. Он составляет 27.3 земных суток.

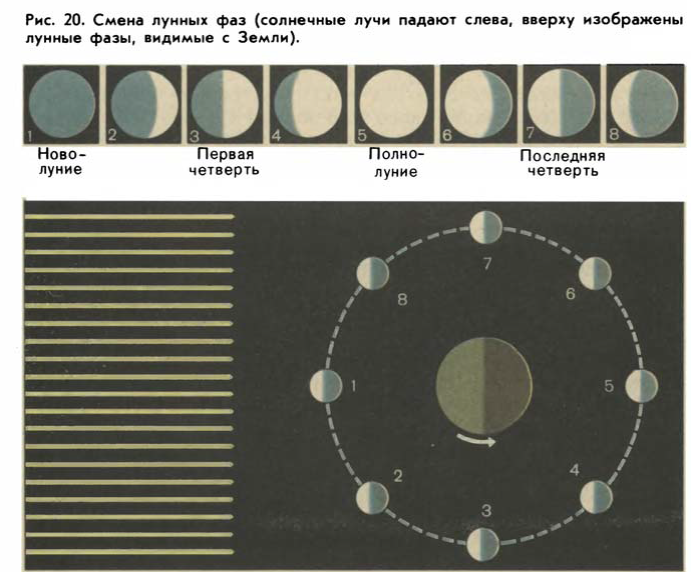

Видимое движение Луны сопровождается непрерывным изменением ее вида — сменой фаз. Происходит это оттого, что Луна занимает различные положения относительно освещающего ее Солнца и Земли. Схема, поясняющая смену фаз Луны, показана на рисунке 20.

Когда Луна видна нам как узкий серп, остальная часть ее диска тоже слегка светится. Это явление называется пепельным светом и объясняется тем, что Земля освещает ночную сторону Луны отраженным солнечным светом.

Промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны называется синодическим месяцем (от греч. synodos — соединение); это период обращения Луны вокруг Земли относительно Солнца. Он равен (как показывают наблюдения) 29,5 суток.

Таким образом, синодический месяц длиннее сидерического. Это легко понять, зная, что одинаковые фазы Луны наступают при одинаковых ее положениях относительно Земли.

На рисунке 21 взаимное расположение Земли Т и Луны L соответствует моменту новолуния. Луна L через 27,3 суток, сделав полный оборот, займет прежнее положение относительно звезд. Земля Т за это время вместе с Луной пройдет по своей орбите относительно Солнца дугу ТТ1, равную почти 270, так как каждые сутки она смещается примерно на 10. Чтобы Луна L1 заняла прежнее положение относительно Солнца и Земли Т1 (пришла в новолуние), потребуется еще двое суток. Действительно, Луна проходит за сутки 3600/27,3 суток = 130 за сутки. Чтобы пройти дугу в 270, ей необходимо 27/130 за сутки = 2 суток. Так и получается, что синодический месяц Луны составляет около 29,5 земных суток.

Мы видим всегда только одно полушарие Луны. Это иногда воспринимается как отсутствие ее осевого вращения. На самом деле это объясняется равенством периодов вращения Луны вокруг оси и ее обращения вокруг Земли.

Вращаясь вокруг оси, Луна попеременно обращает к Солнцу разные свои стороны. Следовательно, на Луне происходит смена дня и ночи, и солнечные сутки равны синодическому периоду (ее обороту относительно Солнца). Таким образом, на Луне продолжительность дня равна двум земным неделям и две наши недели составляют там ночь.

Легко понять, что фазы Земли и Луны взаимно противоположны. Когда Луна почти полная, Земля с Луны видна как узкий серп.

Земля и Луна, освещенные Солнцем (рис. 22), отбрасывают конусы тени (сходящиеся) и конусы полутени (расходящиеся). Когда Луна попадает в тень Земли полностью или частично, происходит полное или частное затмение Луны. С Земли оно видно одновременно отовсюду, где Луна над горизонтом. Фаза полного затмения Луны продолжается, пока Луна не начнет выходить из земной тени, и может длиться до 1 ч 40 мин. Солнечные лучи, преломляясь в атмосфере Земли, попадают в конус земной тени. При этом атмосфера сильно поглощает голубые и соседние с ними лучи, а пропускает внутрь конуса преимущественно красные, которые поглощаются слабее. Вот почему Луна при большой фазе затмения окрашивается в красноватый цвет, а не пропадает совсем.

В старину затмения Луны боялись, как страшного предзнаменования, считали, что «месяц обливается кровью». Лунные затмения бывают до трех раз в году, разделенные почти полугодовыми промежутками, и, конечно, лишь в полнолуние.

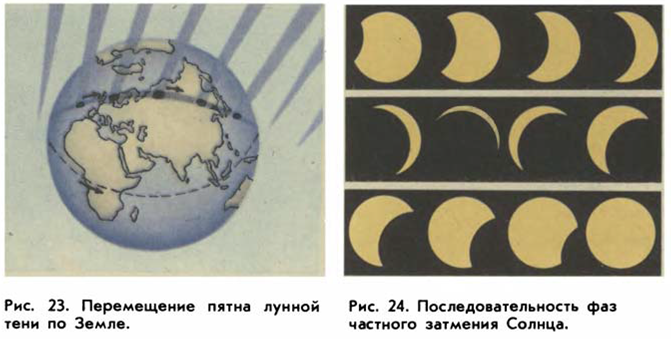

Солнечное затмение как полное видно только там, где на Землю падает пятно лунной тени. Диаметр пятна не превышает 250 км, и поэтому одновременно полное затмение Солнца видно лишь на малом участке Земли. Когда Луна перемещается по своей орбите, ее тень движется по Земле с запада на восток, вычерчивая последовательно узкую полосу полного затмения (рис. 23).

Там, где на Землю падает полутень Луны, наблюдается частное затмение Солнца (рис. 24).

Вследствие небольшого изменения расстояний Земли от Луны и Солнца видимый угловой диаметр Луны бывает то немного больше, то немного меньше солнечного, то равен ему. В первом случае полное затмение Солнца длится до 7 мин 40 с, в третьем— только одно мгновение, а во втором случае Луна вообще не закрывает Солнца целиком, наблюдается кольцеобразное затмение. Тогда вокруг темного диска Луны виден сияющий ободок солнечного диска.

На основе точного знания законов движения Земли и Луны вычислены на сотни лет вперед моменты затмений и то, где и как они будут видны. Составлены карты, на которых показаны полоса полного затмения, линии (изофазы), где затмение будет видно в одинаковой фазе, и линии, относительно которых для каждой местности можно отсчитать моменты начала, конца и середины затмения.

Солнечных затмений в году для Земли может быть от двух до пяти, в последнем случае непременно частных. В среднем в одном и том же месте полное солнечное затмение бывает видно чрезвычайно редко — лишь однажды в течение 200—300 лет.

2017-11-01

2017-11-01 7089

7089