Особенности инфляции во многом зависят от различий в экономических системах. Данный фактор сказывается на формах ее проявления и видах. В условиях рыночной экономики, когда цены и доходы свободно формируются в основном под воздействием спроса и предложения, обесценение денег носит открытый характер. В случае же определения цен централизованно-директивным путем имеет место подавленная (скрытая) инфляция.

Данные понятия введены в научный оборот шведским экономистом Б.А- Хансеном. Он первый дал блестящий обзор скрытой (сдерживаемой административным фиксированием цен) инфляции, которая была характерна почти для всех развитых стран в период после 1945 г. Борьба с ней включала такие сильнодействующие средства, как одновременное блокирование цен, нормированное распределение основных товаров, политика бюджетного избытка и контроль за валютным обменом. Однако все эти меры были временными, и хотя определенным образом деформировали механизм рынка, но не разрушали его.

Совершенно иной характер имела подавленная инфляция в социалистических странах. Для них был характерен тотальный административный контроль за ценами и доходами, который заключался в их централизованном планировании. Это привело к почти полному разрушению рыночного механизма, возникновению разрыва между административно установленными ценами и теми, что выравнивают предложение с инфляционным спросом. Последнее стимулировало перемещение товаров из официальной экономики в теневую и формирование устойчивого дефицита потребительских товаров и факторов производства. Дефицит в свою очередь привел к появлению такого феномена, как дефицитные ожидания, связанные с опасениями потребителей относительно наличия необходимых им товаров и услуг. Действие данного механизма инфляции любой из нас мог наблюдать совсем недавно —пустые полки магазинов, очереди, списки, талоны, с одной стороны, и расцвет «барахолок» — с другой — вот неполный перечень его родовых черт. Причем этот тип инфляционных ожиданий не был единственным. Своеобразной их разновидностью можно считать ожидания, формируемые регулярными списаниями банковской задолженности предприятиям, в особенности сельскохозяйственным.

Итак, неизбежным спутником подавленной инфляции является хронический дефицит товаров и услуг. В отличие от нее открытая инфляция, как отмечалось выше, характеризуется общим повышением цен.

Каковы же механизмы открытой инфляции? Первым можно назвать адаптивные инфляционные ожидания. Они представляют собой психологический феномен, склонность, образ мыслей, определяющий поведение субъектов хозяйственной жизни. Адаптивные ожидания формируются экономическими агентами на основе информации о настоящих и предшествующих уровнях инфляции, при этом большее значение придается недавнему опыту.

Потребители и производители, сталкиваясь с длительным ростом цен, теряют надежду на их снижение и начинают менять стратегию в отношении товарных запасов и инвестиций.

Первые вносят коррективы в масштаб и структуру потребления (увеличивают закупки товаров, цены на которые имеют тенденцию к наибольшему росту). Вследствие этого изменяется соотношение между сберегаемой, потребляемой и инвестиционной частями дохода, нагнетается текущий спрос, провоцируется повторное подорожание товаров и услуг. Вызванный этим дефицит сбережений значительно снижает объем кредитных ресурсов, что препятствует росту капиталовложений, производства и предложения.

Кроме того, производители и торговцы устанавливают все более высокие цены на свою продукцию: первые — ожидая, что в скором времени подорожают сырье, материалы и комплектующие изделия, вторые — надеясь чуть позже сбыть ее с большей выгодой. Наконец, работники требуют повышения номинальной заработной платы, что также подталкивает текущий потребительский спрос к расширению. В итоге под воздействием инфляционных ожиданий в экономике сочетаются медленный рост предложения и быстрое увеличение текущего спроса. Складывается механизм, который тянет цены вверх.

Следует отметить, что инфляционные ожидания формируются на микроуровне, под воздействием конкретных событий на рынках товаров и услуг. Это снижает эффективность макроэкономических методов борьбы с инфляцией и требует изменения общеэкономической ситуации в стране.

В основе еще одного механизма открытой инфляции — инфляции издержек — лежит взаимосвязь издержек и цен. Рост последних рассматривается как результат «совместных» действий государства, профсоюзов и предпринимателей. Государство, увеличивая налогообложение предприятий, повышая процентные ставки или индексируя доходы занятых, тем самым утяжеляет себестоимость, а следовательно, и цену продукции,

Профсоюзы, стремясь повысить уровень заработной платы трудящихся (их долю в реальном совокупном доходе), зачастую дают мощный импульс раскручиванию спирали «заработная плата—цены» (инфляционной спирали). Она возникает тогда, когда увеличение заработной платы опережает рост производительности труда, т.е. служит проявлением исключительно институционализированного давления организованных трудящихся. Вместе с тем раскручивание спирали поддерживают предприятия, которые могут закладывать возросшие издержки в цены.

Поэтому найти виновника, установить, кто же (профсоюзы или предприятия) дает толчок инфляции издержек, затруднительно. Легче обеим сторонам договориться об уровне цен и заработной платы.

Подобного рода процедуры хорошо отработаны в Японии и Германии. В первой ежегодно проводится серия переговоров предпринимателей и работников по вопросу о размере заработной платы, в ходе которых заключаются детально проработанные договоренности об ее уровне, основанные на уже достигнутом общенациональном соглашении. При этом часть заработной платы (от 25 до 30 %) выплачивается в виде премий, зависящих от размера прибыли фирмы. Это означает, что с понижением спроса и размеров прибыли фирмы уровень заработной платы также автоматически понижается.

Кроме того, профсоюзы в Японии организованы не по отраслям, а по предприятиям. В сочетании с практикой пожизненного найма (для работников-мужчин) это создает определенную общность интересов фирмы и профсоюза и приводит к тому, что японские работники обычно легче соглашаются на сокращение заработной платы, когда их фирма испытывает трудности, поскольку они вполне могут рассчитывать на возмещение своих потерь от таких уступок при улучшении экономических условий.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии, где один раз в году между профсоюзами и предпринимателями проводятся переговоры о размере заработной платы. В них принимает участие и правительство, объявляя о своих намерениях в отношении экономической политики на предстоящий год. Таким образом, политика, которую правительство собирается проводить в будущем, получает хорошие шансы непосредственно влиять на соглашения о заработной плате.

В Японии и Германии со второй половины 80-х годов наблюдаются нулевые или стабильно низкие уровни инфляции, в отличие от стран, где подобной практики не существует.

Значительное влияние на раскручивание инфляции издержек оказывает рост цен на продукцию и услуги монополистов, а также ценовая политика в базовых отраслях. В технологически связанных отраслях этот процесс выглядит следующим образом. Продавец продукции, стоящий в начале технологической цепочки, калькулирует свои фактические издержки и «накидывает» на них предполагаемую прибыль. Затем полученный промежуточный результат он увеличивает в соответствии с ожидаемым (на момент получения денег за свою продукцию) индексом роста цен. Так образуется его цена предложе ния. Если продавец является монополистом, то он имеет полную возможность навязать завышенную цену покупателю. Последний к своим же изначально завышенным (в силу того, что он является следующим звеном цепочки) издержкам добавляет величину приемлемой для него рентабельности и индекс ожидаемого роста цен. Эта «накрутка» происходит столько раз, сколько стадий передела (участников) содержит технологический процесс.

В итоге получается возрастающий прирост издержек по технологическим цепочкам, самораскручивающаяся спираль затрат, которая к тому же замкнута, поскольку последний участник цепочки является поставщиком продукции для первого. Поэтому повышение цен в одном из звеньев технологической цепочки автоматически ведет к их росту на всех стадиях передела продукции и неизбежно возвращается к инициатору взвинчивания цен.

Единственным способом разрыва порочного круга выступает заключение межотраслевого ценового соглашения. При этом описанная выше ситуация берется под контроль и негативные ценовые эффекты нивелируются. Однако такого рода соглашения работают только при соблюдении важного условия: пониженные цены и тарифы должны распространяться не только на его участников, но и на всех потребителей их продукции, т.е. должно быть исключено применение политики ценовой дискриминации со стороны естественных монополистов.

Издержки производства могут также повышаться под влиянием импортных цен на сырье и продовольственные товары. Повышение цен на импортируемое сырье непосредственно воздействует на издержки производства в зависимости от той доли, которую это сырье в них занимает. Классическим примером, иллюстрирующим данную разновидность инфляции, являются «нефтяные шоки» 1973—1974гг., которые последовали за резким скачком цен на нефть, вызванным политикой стран ОПЕК.

Повышение цен на импортируемые продовольственные товары влияет на стоимость жизни и, следовательно, ведет к усилению борьбы трудящихся за повышение заработной платы.

Наконец, повышение издержек производства может проистекать из либерализации цен на товары и услуги и их последующего повышения после длительного периода блокирования. Как раз это и случилось в России в 1992г.

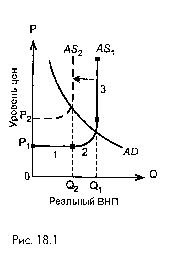

Инфляция издержек может быть изображена графически (рис. 18.1).

Смещение кривой совокупного предложения (AD1) влево в результате действия вышеупомянутых причин отражает увеличение издержек на единицу продукции, возрастают цены и сокращается объем реального ВНП (Q1 < Q2)

Аналогично можно проиллюстрировать и другой тип инфляции — инфляцию спроса. Этот тип соответствует ситуации, когда спрос на товары и услуги не может быть удовлетворен в результате их предложения как в общем плане, так и на уровне отраслей.

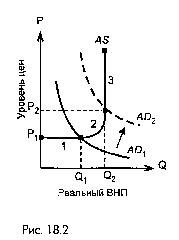

В общем плане инфляция спроса означает нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением (рис. 18.2).

Сдвиг кривой совокупного спроса вправо от AD1 к AD2 ведет к росту цен, если экономика находится на промежуточном или классическом отрезках кривой совокупного предложения.

Основные причины избытка совокупного спроса могут быть связаны с повышением государственных расходов, с помощью которых финансируется увеличение доходов или инвестиций;

частных расходов на потребление или инвестирование доходов, вызванных положительным сальдо платежного баланса.

Однако инфляционное давление во всех случаях будет происходить, если предложение потребительских товаров и услуг недостаточно по отношению к спросу. Дефицит предложения, в свою очередь, может проистекать из-за отсутствия свободных производственных мощностей; нехватки запасов в торговле; дефицита, связанного с непредвиденными факторами; невозможности прибегнуть к импорту вследствие отсутствия валюты для его финансирования.

Особенно предрасположена к инфляции спроса экономика, отличающаяся чрезмерным использованием наличных производственных ресурсов, в частности та, где поддерживается полная занятость или почти отсутствует безработица. В ней любой скачок спроса оборачивается длительным ростом цен.

Следует упомянуть и о так называемой структурной инфляции, при которой повышение общего уровня цен вызвано условиями финансирования цен на некоторых рынках или в некоторых отраслях экономики.

Во-первых, в современных экономиках многие цены устанавливаются решением руководителей фирм в гораздо большей степени, чем выравниванием предложения и спроса на товар. Данный феномен получил название администрируемой инфляции и был впервые описан в 30-х годах американским экономистом Г.Минзом. Условием этого типа инфляции является наличие серьезной рыночной власти у группы крупнейших производителей в большинстве отраслей современной экономики (на олигопольных рынках).

Кроме того, некоторые экономисты указывают, что рынки дробятся на все большее число мелких частичных рынков с более или менее высокими барьерами между ними. Например, вместо одного рынка рубашек появляется множество частичных рынков различных типов рубашек разных фабрик, модельеров, в разных классах цен и для различных случаев. На таких рынках продавцам легче господствовать. Каждый продавец стремится сделать свои товары менее зависимыми от ценовой конкуренции, заинтересовывая клиентов различными средствами, прежде всего рекламой.

Происходит также дифференциация спроса. С повышением уровня жизни люди предъявляют все большие требования к разнообразию и качеству предлагаемых товаров и услуг. Молодежные рынки обособляются от рынков для пенсионеров, рынки с высоким сервисом — от рынков с низким сервисом и т.д.

Во-вторых, в большинстве современных экономик цены на сельскохозяйственную продукцию чаще всего устанавливаются в зависимости от политических соображений, а не от эволюции предложения и спроса. Они ориентированы на повышение, и всякое увеличение этих цен в результате механического или психологического воздействия сказывается на других ценах.

Таким образом, инфляционный процесс может начаться без наличия избытка спроса или давления издержек на цены.

2014-01-31

2014-01-31 734

734