ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

ДРЕВНИЙ восток

Парфянское искусство

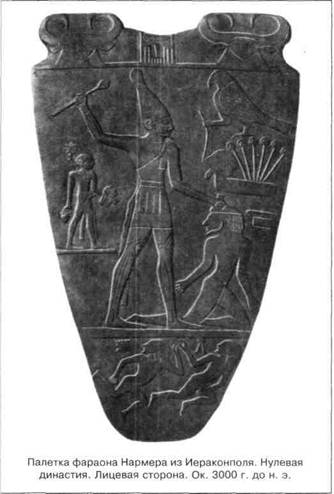

живших для растирания красок. Однако в памятниках Раннего царства оно остается лишь в силу традиции. Обе стороны покрыты рельефами, и углубление служит ритмическим центром изображенной композиции. Принято считать лицевой именно сторону с углублением. Кроме того, традиционный круг в центре П, видимо, был связан с солнечным культом или иной мифологической идеей.

Среди образцов П. выделяют по тематике П. с изображениями быка, льва, шакалов. Образ быка или льва был знаком правителя; шакал же считался олицетворением Анубиса, божества загробного мира («Палетка с шакалами», конец IV тыс. до н. а).

Наиболее знаменита т. н. П. фараона Нармера (Менеса?), на лицевой стороне которой изображены в среднем регистре два фантастических животных, чьи длинные шеи, сплетаясь, образуют центральный круг П. Как и другие рельефы этого памятника, они символизируют объединение Верхнего и Нижнего Египта. Фигура фараона находится на обеих сторонах; он изображен в коронах Верхнего и Нижнего Египта. Часть изображений представ-

ляет собой иероглифические пиктограммы (сокол, олицетворение Гора, держит за веревку голову побежденного северянина, поднимающуюся из знака земли). В верхнем регистре находятся изображения стилизованных человеческих лиц с коровьими рогами — это символы богини Хатор, покровительницы фараона. В изображениях уже уверенно применены приемы канонического искусства Египта: голова и ноги фигуры фараона повернуты в профиль, плечи — анфас. С конца додинастичес-кого периода этот прием становится устойчивым и закрепляется традицией. В П. Нармера присутствует также характерный прием разномасштабного изображения. Принципы оформления П. имеют общие черты с художественным стилем египетских и месопотамских памятных стел.

ПАРФЯНСКОЕ ИСКУССТВО, памятники художественной культуры древнего царства Парфии, возникшего ок 250 г. до н. э. Одно из великих государств Востока, Парфия располагалась к югу и юго-востоку от Каспийского моря, включая территорию современной Туркмении, Ирана и Ирака, часть Сирии, Афганистана, древние земли Вавилонского царства, Гиркании и мн. др. Парфия вступила в период своего расцвета в середине I в. до н. а, когда ее власти и политическому влиянию были подчинены обширные области от Месопотамии до границ Индии. Парфянское царство существовало почти пять столетий, до 20-х гг. III в. н. э. Сведений о парфянах сохранилось очень мало, большинство свидетельств о них принадлежит чужеземцам. И тем не менее современники не только отдавали должное могуществу этого царства, но и считали парфян реальными соперниками Рима.

«Парфяне..., как бы поделив весь мир между собой и римлянами, в настоящее время держат власть на Востоке», — пишет античный историк Помпеи Трог. На протяжении нескольких веков исторические судьбы всего Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока определялись отношениями Римской державы и Парфии, двух крупнейших государств того времени.

Около 300 г. до н. э. Парфия еще являлась сатрапией Селевкидов (династии, основанной бывшим сподвижником Александра Македонского, Селев-ком); спустя некоторое время она была завоевана сакским кочевым племенем парнов во главе с Ар-шаком, родоначальником будущей династии Арша-кидов. С этого времени территория Парфянского царства несколько раз переходит из подчинения Аршакидам во владычество селевкидских царей, пока наконец в 170-137 гг. до н. а, в царствование Митридата I, страна не начала планомерного завоевания ближних земель. Оно было достаточно дол-

| |||

|

|

Фриз ритона. Слоновая кость. Старая Ниса. 11-1 вв. до н. э.

Пластина с изображением царя. Слоновая кость. 1-11 вв. н. э.

Фрагмент сосуда с изображением

мужского лица. Мансур-депе.

11-1 вв. до н. э.

гим и трудным; стабилизация наступила лишь при Митридате II (ок. 123-88 или 87 г. до н. а). Парфянские цари активно вмешивались в государственную жизнь многих держав; под политическим влиянием Парфии находилась Великая Армения. Как и держава Селевкидов, Парфянское царство делилось на сатрапии, и власть царя была ограничена советами родовой знати и жрецов.

Первое соприкосновение парфян с Римом произошло в начале I в. до н. э., в период борьбы с понтийским царем Митридатом VI Евпатором. Вторжение римских войск во главе с Марком Крассом в Парфию встретило сокрушительный отпор. Завоевания парфян угрожали владычеству Рима на Востоке, и в результате сложных межгосударственных интриг в Парфянском царстве сложились две противостоявшие друг другу группировки, одна из которых тяготела к торговым контактам с Римской империей, другая же занимала по отношению к Риму непримиримую позицию и стремилась к дальнейшим завоеваниям. Длительный период внутренних войн в Парфии и быстро закончившаяся эпоха внутренней стабилизации (около 50-80 гг.) завершились резким упадком государства. Хотя парфянам удавалось время от времени наносить римлянам поражения, процесс распада Парфянского царства был необратим. Однако оно прекратило свое существование не в результате победы Рима, а после сокрушительного поражения, нанесенного ему в 224 г. войсками

Парсы, самостоятельной области царства, не пожелавшей сохранять свой вассалитет. Территория Парфии после этого разгрома вошла в состав древнеиранского государства Сасанидов.

Художественная культура Парфянского царства достаточно своеобразна и первоначально представляла собой одну из ветвей культуры эллинистического мира. В дальнейшем элементы эллинизма, принесенные завоевателями, частично были вытеснены, а частично творчески переработаны местными мастерами. П. и. не имело опоры в единой государственной или религиозной доктрине. Постоянной государственной религии в Парфии не существовало вовсе. На востоке преобладали различные формы зороастризма; в северных областях распространился буддизм. На западе страны были в почете греческие и старовавилонские культы, а также различные синкретические учения, подготавливавшие к концу парфянской истории приход христианства. Долгие годы отношение историков к П. и. было весьма скептическим. Еще римский ученый Лукиан пишет: «Не заботило Аршакидов прекрасное, и, выставляя что-либо напоказ, думали они не о наслаждении зрителей, не об одобрении, а лишь о том, чтобы поразить взоры; ибо варвары — друзья не красоты, а одного лишь богатства». Оценка греческих и римских авторов надолго предопределила суждения исследователей позднейших эпох. В ходе археологических изысканий XIX в., в особенности в Месопотамии, было

2013-12-28

2013-12-28 1014

1014