Со временем и методы, и теории стареют и умирают, но они могут возрождаться на новом витке спиралевидного развития. Слепое следование определенным методологическим посылкам привело к самоизоляции экономической теории России от магистральных путей развития экономической мысли, что, в свою очередь, ввергло экономическую науку России XX в. в глубокий и пока не преодоленный кризис.

Судя по всему, в любой исторической науке трудно достичь полной объективности, а окончательной истины просто не существует. Меняется конкретная социально-экономическая обстановка — и меняются взгляды исследователей на прошлое. Это — нормальный процесс. Не следует только одно невежество заменять другим.

Авторы любого методического или учебного пособия — всего лишь обыкновенные люди со своими вкусами и идеологическими установками. Студент, ограничивающийся чтением материалов комментирующего характера, невольно попадает в плен мнений комментаторов. Между тем сомнения и даже недоверие в науке весьма полезны. Субъективный взгляд исследователя, непреодолимый по природе вещей, — один из самых сильных ограничителей для объективного освещения истории. Представьте себе задачу: изложить на нескольких страницах содержание "плотной", насыщенной блестящими идеями книги Рикардо или многотомного произведения Маршалла. Что в этих работах главное, а что второстепенное? Что истинно, а что ложно? Ответы на эти вопросы особенно зависят от личности комментатора, которому невольно придется осуществлять субъективный отбор материала.

Именно поэтому мы завершаем свое предисловие старым как мир советом:

"Подвергай все сомнению!"

Прочтя наш комментарий по поводу той или иной школы, того или иного автора, возьмите в руки первоисточник, полистайте, почитайте его. И только потом согласитесь с нами или опровергните нас.

В добрый путь!

Предисловие, темы 1, 5, 6 и заключение написаны доктором экономических наук, профессором Р.М.Гусейновым, темы 2, 3, 9 — кандидатом экономических наук, доцентом В.М.Рябцевой, темы 4,7,8 — кандидатом экономических наук, доцентом Ю. В. Горбачевой.

Тема 1. КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

1. С чего начиналась экономическая наука.

2. Предшественники: меркантилисты и физиократы.

3. Экономическое учение Адама Смита.

4. Давид Рикардо и его теория распределения. Мальтус contra Рикардо.

5. Разложение рикардианской школы.

1. С чего начиналась экономическая наука

Экономическая мысль — явление весьма древнее. С тех пор как человек начал осваивать природу в хозяйственных целях, он стал задумываться над экономическими вопросами, собирать и обобщать факты. Сначала это были, скорее, технологические и технические вопросы, которые затем, по мере обобщения фактов, стали подводить к анализу социально-экономических сторон хозяйственной жизни.

Первые экономические трактаты мы находим в религиозных книгах Древнего Востока, в иудейских, христианских и мусульманских канонических текстах. Обычно мы несколько преуменьшаем степень развитости экономических отношений древнего мира. Неожиданным, например, является для нас тот факт, что на Древнем Востоке достаточно развитыми были товарные и денежно-кредитные отношения, ведь из школьных курсов истории известно, что экономика древневосточных деспотий основывалась на натуральном производстве. Между тем в Библии, в первых книгах Моисея, описываются нормальные товарно-денежные отношения, осуществляемые по известной формуле Т—Д— Т. При этом в качестве денег, как правило, выступает серебро. За серебро покупают рабов, землю, хлеб, другие товары1. В документах, относящихся к эпохе Нововавилонского царства (VII—VI вв. до н.э.), упоминаются арендные контракты, купчие, расписки, накладные. Дошли до нас бухгалтерские счета и векселя того времени. В Нововавилонском царстве не было еще монет, деньги представляли собой простые серебряные слитки, ценностное содержание которых определялось их весом, но уже существовали настоящие банки, "деловые дома", осуществлявшие все главные банковские операции: принимались вклады, выдавались кредиты, производились учет векселей, оплата чеков, безналичные расчеты, финансировалась внутренняя и внешняя торговля2.

1 Примечания и ссылки к каждой теме даны в конце главы.

Взлет экономической мысли, связанной с товарно-денежными отношениями, произошел в античном мире. У истоков экономической науки, как и многих других общественных наук, стоят великие древнегреческие ученые — Ксенофонт (ок. 430—355 гг. до н.э.), Платон (427—347 гг. до н.э.) и Аристотель (384—322 гг. до н.э.).

Ксенофонт, видимо, первый в истории написал специальные экономические работы "Экономикос"3 (в русских переводах "Домострой") и "О доходах". Он жил и работал в кризисный для греческого рабовладельческого строя период, когда у свободного населения греческих полисов не осталось надежд на восстановление хозяйства посредством демократии и появилась тяга к деспотическим режимам (что проявилось в хвалебном описании деяний персидского царя Кира4). Длительная Пелопоннесская война (431—404 гг. до н.э.) привела к победе олигархической Спарты, а афинская демократия не выдержала испытания и вскоре была сметена завоеваниями Александра Македонского, а позже — Рима.

Ксенофонт — безусловный сторонник крупного рабовладельческого сельского хозяйства, отрицательно относящийся к ремесленникам и торговцам. Но добросовестность ученого заставляет его с уважением относиться к деньгам как к орудию обмена и накопленному сокровищу. Признавая тезаврацию денег, он одновременно осуждает применение денег в качестве ростовщического и купеческого капитала. Но самое примечательное заключается в том, что этот принципиальный противник рыночных отношений прекрасно понимает роль разделения труда в процессе развития рыночных связей (и, напротив, значение объема рынка для развития разделения труда). "...В небольших городах, — пишет Ксенофонт, — один и тот же мастер делает ложе, дверь, плуг; стол, а нередко тот же человек сооружает и дом, причем он рад, если хоть так найдет достаточно заказчиков, чтобы прокормиться. Конечно, такому человеку, занимающемуся многими ремеслами, невозможно изготовлять все одинаково хорошо. Напротив, в крупных городах благодаря тому, что в каждом предмете нужду испытывают многие, каждому мастеру довольно для своего пропитания и одного ремесла. А нередко довольно даже части этого ремесла; так, один мастер шьет мужскую обувь, а другой — женскую. А иногда даже человек зарабатывает себе на жизнь единственно тем, что шьет заготовки для башмаков, другой — тем, что вырезает подошвы, третий — только тем, что выкраивает передки, а четвертый — тем, что сшивает все вместе. Разумеется, кто проводит время за столь ограниченной работой, тот в состоянии выполнять ее наилучшим образом"5. Как видим, Ксенофонт высказывал общие идеи, через 2200 лет детально разработанные Адамом Смитом6.

Парадоксальна судьба философских трудов Платона. Последовательный консерватор, сторонник олигархического строя, он создал гипотетическую модель общества, которая в будущем использовалась в качестве примера... европейскими социалистами! Рассматривая рыночные связи, Платон обратил внимание на то, что рынок разделяет людей (в силу разделения труда), но одновременно и связывает их в некое общественное единство. Однако рыночные отношения — удел низших сословий: ремесленников, торговцев, свободных земледельцев. Высшие же сословия, прежде всего интеллектуальная элита, аристократия и военные, должны быть освобождены от хозяйственных забот. Им следует жить замкнутыми общинами, не иметь частной собственности, семьи, каких-либо частных интересов. Правда, содержать элиту обязаны рабы и свободные трудящиеся, но зато внутри аристократической общины жизнь должна идти вполне "по-социалистически", по общему порядку, планомерно и на общую (для аристократии) пользу7.

В идеальном обществе Платона все свободные граждане, не объединенные в элитные общины, могут иметь дом и земельный надел, полученные от государства на условиях владения и пользования. При этом государство должно строго следить за соблюдением имущественного равенства граждан и не допускать, чтобы один гражданин был богаче другого более чем в четыре раза.

Однако если говорить о проблематике товарного общества, то наибольший вклад в исследование рыночных процессов внес Аристотель. Исследуя товарные связи в обществе, полном неравенства, он обнаружил, что в основе эквивалентности обменов лежит нечто, что делает товары равными и соизмеримыми. Это нечто ученый видел в деньгах. Сами по себе деньги не могут быть предметом собственности, ибо они всего лишь удобное орудие обмена, но поскольку деньги все же становятся объектами частной собственности, это обстоятельство и делает общество безнравственным8.

С Аристотеля начинается традиция поиска источника общественного богатства. Подходя к экономике с этической точки зрения, Аристотель обнаруживает две формы богатства: нравственную — экономику и безнравственную — хрематистику. Под экономикой он понимал хозяйствование, т.е. натуральный производственный процесс, имеющий своим результатом потребительную стоимость, вещь, годную для потребления. Хрематистика же — это искусство делать деньги, обогащение с помощью купли и продажи товаров, что, по мнению Аристотеля, есть неестественный источник богатства. Уже здесь мы видим зародышевое понимание противоречивого и сложного содержания товара как единства потребительной стоимости и меновой стоимости. Аристотель не сомневается в том, что нравственно — обогащаться благодаря затратам труда и безнравственно — благодаря купле и продаже результатов труда9.

Если для Аристотеля физический труд, хотя и нравственен, но является уделом низших классов общества и рабов, то для средневековой религиозной литературы характерна апология трудовой деятельности. "В поте лица твоего ешь хлеб твой" — один из самых распространенных мотивов христианской литературы. Для Фомы Аквинского (1226—1274) трудовое происхождение не только богатства вообще, но и ценностного богатства — уже общее место. Мы привыкли считать, что первую модель стоимостных обменов, связанных с величиной затрат труда, дал Уильям Петти. Это не вполне соответствует действительности. Фома без обиняков пишет, что если обувь обменивается на дом, то этот обмен должен производиться в пропорции, в которой строитель "превосходит сапожника в затратах труда и расходах"10.

Выдающийся арабский мыслитель Ибн Хальдун (1332 — 1406) прямо указывает на трудовое происхождение стоимости: "Большая часть того, что человек накопляет и из чего извлекает непосредственную пользу, равноценна стоимости человеческого труда11. Ему даже не чуждо понимание того, что стоимость определяется не индивидуальными, а общественно необходимыми затратами человеческого труда: "Стоимость дохода определяется затраченным трудом, местом, которое данное изделие занимает среди других видов изделий, и необходимостью его для людей"12.

Однако сколь бы ни были гениальны догадки мыслителей средневековья по поводу происхождения богатства, в целом эти мыслители рассматривали богатство в натурально-вещественном плане. Лишь позднее, по мере развития товарно-денежных отношений, все больший интерес стали проявлять к стоимостной форме богатства, и в частности к наиболее развитой его форме — денежной. Сформировалась первая школа буржуазной экономической мысли — меркантилизм.

2. Предшественники: меркантилисты и физиократы

В XV—XVI вв. в Европе экономическая мысль претерпела первые качественные изменения: начался долгий путь поиска источников богатства, но не вообще, а именно капиталистического богатства, воплощенного в прибыли. Это была довольно бурная эпоха, которую совершенно справедливо называют эпохой первоначального накопления капитала, эпоха торговой и политической экспансии европейских государств, великих географических открытий, интенсивного развития мировой торговли, образования первых колониальных империй Нового времени. В этот период широко развивается банковская деятельность, появляются торговые дома и первые монопольные объединения торговцев. Буржуазия, совсем недавно считавшаяся третьим сословием, "подлым классом", выходит на передовые позиции не только в экономике, но и в политике. Наконец, происходят первые буржуазные революции.

События и явления того времени адекватно отражались молодой буржуазной экономической наукой. Европейские меркантилисты (от франц. mercantile — торговый) не были профессиональными учеными. Это — купцы, промышленники, воины, авантюристы. Но они точно определяли те способы, с помощью которых возникали первые крупные буржуазные состояния, — такими способами были торговля, кредит и война. Экономическая мысль становилась более изощренной, ведь теперь она имела дело с довольно абстрактной формой богатства — денежной. В деньгах, в золоте и серебре, видели тогда цель экономической деятельности. Люди буквально "гибли за металл". Трактаты и памфлеты того времени посвящены непосредственно поиску способов накопления денег в государстве и частных руках.

В различные периоды денежные накопления осуществлялись разными способами. В XV–XVI вв. большие надежды возлагались на административное решение проблем посредством жесткой государственной политики13. Европейские государи и правительства с помощью декретов и полицейских мер ограничили вывоз золота из страны и стимулировали ввоз денежного материала из колоний. Однако достаточно скоро возникло и первое разочарование в таком подходе к богатству. Это произошло в XVI — начале XVII в., когда долгожданное и вожделенное золото хлынуло из Америки в Европу. Казалось бы, вот-вот должна наступить эпоха всеобщего процветания и обогащения. Но ничего этого не произошло. Вместо реального процветания европейские народы столкнулись с первой инфляционной "революцией цен". И уже тогда начали понимать, что деньги — это еще не полное счастье. И уж тем более дело не в их количестве.

Начался второй период развития меркантилизма — период торгового балансирования, когда не государственное регулирование, а экономические методы были призваны на помощь молодой буржуазии. Практики и теоретики невольно обращались к производству, вначале с чисто меркантилистскими целями. Если в стране нет серебряных и золотых рудников, рассуждали они, — это вовсе не значит, что нет иных способов обогащения, кроме захвата чужих территорий. Эффективный способ есть: надо производить как можно больше экспортного товара. Если больше экспортировать, а меньше импортировать, то разница будет сальдироваться деньгами, и деньги сами притекут в страну. Возникновение производственного мотива в экономической мысли одновременно было и началом кризиса меркантилизма, для которого основная форма богатства была воплощена в деньгах, получаемых в сфере обращения.

Впрочем, было бы ошибочным предположение, что экономисты той далекой эпохи не понимали значения производства. Даже в ранних меркантилистских трактатах (Антонио Серра) купец всегда соседствует с ремесленником, промышленником. Дело только в смене акцентов: поздние меркантилисты, не умаляя значения денег, больше надежд стали возлагать на производство.

Представителями этого "производственного" меркантилизма были в Западной Европе Томас Мен (1571—1641) и Николас Барбон (1640—1698), а в России — великий мыслитель Иван Тихонович Посошков (1652—1726). Меркантилисты широко пропагандировали трудовую этику вполне в духе христианской морали. Труд у них уже трактуется как один из источников богатства. В частности, Т.Мен в 1621 г. писал: "Труд делает некоторые страны, которые сами по себе бедны (природными ресурсами и драгоценными металлами. — Авт.), более богатыми и сильными с помощью других стран, которые имеют больше возможностей, но менее трудолюбивы"14. А дальше Мен высказывается и вовсе "классически": "...Всем нам в целом и каждому в отдельности следует напрячь все силы ума и сообразительности, для того чтобы помочь увеличению естественного богатства страны с помощью труда и развития ремесел"15. Это высказывание — еще одно доказательство того, что общепринятое мнение о меркантилистах как идеологах исключительно торгового капитала не вполне верно. И подобных примеров не счесть. Анонимный автор в 1622 г. пишет без обиняков: "В превращении сырых материалов в промышленные изделия заключается такое огромное богатство и устойчивое накопление денежных средств, что это не поддается изображению... Полученное таким путем богатство превосходит золото, добытое из рудников"16.

Некоторые представители меркантилизма опережали достижения современной экономической теории. Отметим в этой связи небольшой трактат Н.Барбона "Очерк о торговле" (1690). В противоположность многим меркантилистам, обуреваемым "государственным восторгом", Барбон — явный сторонник свободы торговли, полный оптимизма по поводу развития рыночных отношений. Поскольку товары воспроизводимы, постольку они неистощимы, считает он. "Имущество человека конечно, а запасы природы бесконечны и никогда не могут быть истощены. А то, что бесконечно, не может и увеличиваться от бережливости, ни уменьшаться от растотельности"17. Острый взгляд практикующего бизнесмена и ученого позволил Барбону увидеть в стоимости товара многофакторное явление. Он, с одной стороны, прекрасно понимает, что в стоимости надо искать трудовое содержание, и этим предвосхищает классическое понимание экономических явлений18. С другой стороны, он осознает, что "стоимость всех товаров проистекает из их полезности. Бесполезные вещи не имеют никакой ценности, или, как говорят по-английски, они не хороши ни для чего"19.

Конечно, при желании можно обвинить Барбона в отсутствии монизма во взглядах. Но мы еще увидим далее, что ортодоксальный монизм может легко выродиться в схоластический догматизм. Широта же взгляда всегда обеспечивает большее поле для дальнейших разработок. В данном случае может возникнуть подозрение, что Барбон путает стоимость с ценой. Но и это не так. Он видит то, чего не замечают многие современные экономисты: стоимость — это скрытая от глаз потенция, цена же — актуализированная (выявленная и измеренная с помощью денег) стоимость20. Впрочем, "лучшим судьей ценности товаров является рынок, так как при стечении покупателей и продавцов лучше всего узнается количество товаров и потребность в них. Вещи стоят как раз столько, за сколько их можно продать"21. Вряд ли тут найдутся серьезные аргументы для возражений. А ведь это написано задолго до А.Смита.

Особую роль Барбон отводит проценту. С помощью процента на капитал бизнесмены могут судить о своих реальных доходах и убытках. Фактически речь идет об альтернативных издержках и доходах. "Одно из использовании процента: по нему купец высчитывает прибыль или убыток, — пишет Барбон. — Купец ожидает благодаря торговле получить больше, чем проценты на свои товары... То, что купец получает сверх процентов, есть его доход, что ниже процентов — убыток, но если купец получает только проценты на свой товар, то это не доход и не убыток. Вторым использованием процентов является то, что они служат для вычисления стоимости земельной ренты, по ним устанавливают цену на землю при продаже и покупке... В зависимости от величины процентной ставки устанавливается цена земли в стране"22.

Справедливости ради отметим, что в духе меркантилистских традиций Барбон считал, что и ставку процента, и "стоимость денег" нужно устанавливать законом, — это обеспечит стабильность денежно-кредитной сферы. Если такие идеи сегодня выглядят средневековым анахронизмом, то вполне отвечает тенденциям постиндустриального развития и современным представлениям о полезности благ следующая сентенция Барбона: полезность всех товаров заключается в том, чтобы удовлетворять нужды и потребности человека. Существуют две главные потребности, с которыми человек родится, — это потребности тела и потребности духа. И если потребности тела ограничены, то "потребности духа бесконечны"23.

Ярким представителем экономической науки периода разложения меркантилизма и одним из основателей классической политэкономии стал англичанин Уильям Петти (1623—1687). Он автор многочисленных экономических трактатов, главный из которых "Трактат о налогах и сборах". Мы уже упоминали о том, что мнение, будто У.Петти первым определил стоимость через затраченный труд, не вполне верно. Но это не умаляет значения трудов выдающегося ученого, который действительно впервые стал искать законы экономической жизни, пытался объяснить "таинственную природу" денег, налогов, ренты, процента, цены земли и других явлений. Именно это обстоятельство и делает его "отцом политической экономии", ибо от эмпирического описания экономических явлений Петти переходил к теоретическому абстрагированию, глубоко проникал в сущность экономической жизни. Врач по образованию, он считал общество "политическим" телом и искал закономерности его функционирования.

В своих исследованиях Петти впервые применил статистические методы. В книге "Политическая арифметика" он пишет: "Вместо того чтобы употреблять слова только в сравнительной и превосходной степени и прибегать к умозрительным аргументам, я вступил на путь выражения своих мнений на языке чисел, весов и мер... употребляя только аргументы, идущие от чувственного опыта, и рассматривая только причины, имеющие видимые основания в природе"24.

Приведем здесь хрестоматийную выдержку из "Трактата о налогах и сборах", где Петти разъясняет сущность эквивалентного обмена товаров исходя из затрат труда: "Если кто-нибудь может добыть из перуанской почвы и доставить в Лондон одну унцию серебра в то же самое время, в течение которого он способен произвести один бушель хлеба, то первая представляет собою естественную цену другого"25. Запомним, однако, что стоимость ("естественную цену") Петти трактует еще по-меркантилистски. Для него стоимость создается только трудом, затраченным на производство денежного металла, а деньги в обмене как бы наделяют стоимостными характеристиками все остальные товары26. Здесь заложены идеи, которые позже, в 70-х годах XIX в., будут реанимированы в виде концепции "вменения" стоимости.

Труды У.Петти и других экономистов XVII—XVIII вв. готовили революцию в политической экономии, осуществленную классиками. Смысл этой революции заключался в переходе от исследования сферы обращения к исследованию сферы производства как источника вещественного и стоимостного богатства.

Своеобразно происходил переход к классическому учению во Франции. Здесь возникло учение физиократов, одним из основоположников которого стал выдающийся экономист (впервые именно этим термином назвавший собственную профессию) Франсуа Кенэ (1694—1774). Он создал первую в истории экономическую школу в буквальном смысле этого слова, т.е. место, где собирались взрослые и даже высокопоставленные люди для обсуждения экономических вопросов. Будучи придворным врачом, Кенэ организовал свою школу в Версале. Это не помешало ему высказывать довольно радикальные идеи и свободно общаться с некоторыми деятелями, идеологически воздействовавшими на активных участников будущей Великой французской революции. Кстати, школу Кенэ посетил молодой А.Смит, который всю жизнь с уважением отзывался о физиократах, хотя и критиковал их.

Слово "физиократия" переводится как "власть природы". Содержание трудов Кенэ нельзя понять, если не вспомнить особенности экономического развития Франции того периода. По сравнению с Англией, где широко развивались торговля и промышленность, Франция оставалась аграрной страной, основными производителями богатства здесь были крестьяне-фермеры. Они были опутаны сетью атавистических феодальных зависимостей, но их положение несравнимо, скажем, с положением русских крепостных крестьян. Степень их свободы была значительно выше. Выплачивая землевладельцам денежную ренту, французские крестьяне вели вполне самостоятельное товарное хозяйство. Мануфактуры же во Франции развивались в рамках сеньориальных хозяйств и обслуживали преимущественно знать. Эти особенности и привели к тому, что, с точки зрения Кенэ, главным объектом экономической науки должна стать аграрная сфера.

Кенэ сосредоточил свое внимание на производстве — в этом его "классицизм". Но величайшей заслугой ученого было то, что он рассматривал производство не как единовременный акт, а как постоянно возобновляемый процесс, т.е. как воспроизводство. Сам термин "воспроизводство" введен в науку Кенэ. Более того, впервые в истории воспроизводственный процесс показан исследователем на макроэкономическом уровне как некий общественный феномен, как непрерывный обмен веществ в общественном организме. Нет ни малейшего преувеличения в утверждении, что Кенэ — основатель макроэкономической теории.

Кенэ создал первую модель движения товарных и денежных потоков в обществе, определил условия реализации общественного продукта, показал теоретическую возможность непрерывности общественного воспроизводства товаров, капиталов и производственных отношений. Его модель эквивалентного обмена достаточно абстрактна, но это научная абстракция, позволяющая проникнуть в суть вещей. Не зря все крупные исследователи макроэкономики так или иначе обращались к трудам Кенэ.

Центральной категорией в учении Кенэ было понятие чистого продукта. Чистый продукт — это примерно то, что впоследствии назвали прибавочной стоимостью, то, что остается у производителя от выручки после вычета всех издержек. По мнению физиократов, чистый продукт производится исключительно в тех отраслях производства, где происходит реальный физический прирост материи (отсюда и власть природы). Не будем обвинять физиократов в наивности, вспомним время и место, в которых формировались их взгляды. Сельское хозяйство и добывающая промышленность дают прирост материи, следовательно, считали они, здесь и создается чистый продукт. А вот в обрабатывающей промышленности, в ремесле материя убывает, значит, здесь не производится общественного богатства. Ремесленники— бесплодный, или стерильный, класс. (Кстати, термин "класс" по отношению к общественным группам людей, различающимся по тому, как они относятся к чистому продукту, тоже впервые применил Кенэ.) Крестьяне, фермеры — главные производители чистого продукта. Но они не потребляют его, а вынуждены передавать в виде земельной ренты собственникам земли, а также королю и церкви. Ремесленники и промышленники играют в обществе вспомогательную, обслуживающую роль, непосредственно не участвуя в создании чистого продукта. Отсюда и несколько необычная классовая структура общества, по версии физиократов.

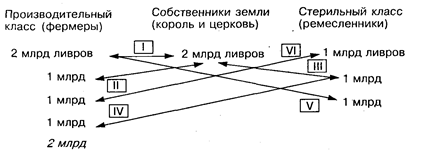

Попробуем воспроизвести модель Кенэ (схема 1) и прокомментировать ее, призвав читателя "включить" экономическое воображение, без которого в экономической науке вряд ли вообще можно разобраться.

Схема 1. "Зигзаг Кенэ" (См.: Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. - М., 1960. - С. 360-369.)

В первой строке схемы Кенэ (автор называет ее таблицей) показаны денежные формы дохода, в последующих строках — продукты, произведенные за год в ценовом выражении. Внимательно рассмотрим "зигзаг Кенэ", постоянно помня о том, что в первой строке — деньги, а ниже — продукты.

В течение года в стране произведено на 5 млрд ливров сельскохозяйственного продукта и на 2 млрд ливров промышленной продукции. Кроме того, к началу рассматриваемого периода у фермеров имеется в наличии 2 млрд ливров денег. Продукт стоимостью 2 млрд, показанный в самой нижней строке, не участвует в общественном обращении. Это "ежегодные авансы", так сказать, оборотный капитал, обеспечивающий пропитание самих фермеров и семена для будущего года. В обращение, таким образом, вступают 3 млрд ливров продукции сельского хозяйства, 2 млрд ливров промышленной продукции и 2 млрд ливров денег. Из 3 млрд ливров продукции фермеров 1 млрд должен обеспечить амортизацию основного капитала, а 2 млрд — чистый продукт — после их реализации должны превратиться в ренту землевладельцев. (Кстати, численные данные, при всей их условности, достаточно точно отражают реальные хозяйственные показатели Франции того времени.)

Движение денежных и товарных потоков начинается с того, что фермеры выплачивают собственникам 2 млрд ливров в виде денежной ренты (I акт). Собственники сразу же начинают эти деньги тратить, ведь в модели описывается рыночное общество. Один миллиард тут же возвращается фермерам, так как собственники покупают у них продукты питания. Теперь в верхней строке у фермеров есть 1 млрд денег, а продукт на ту же сумму реализован и потреблен (II акт). У собственников остался еще 1 млрд ливров. Его они отдают ремесленникам, покупая у них изделия — одежду, обувь, предметы роскоши и др. Теперь у ремесленников появился 1 млрд "живых денег" и реализован их продукт на ту же сумму (III акт). Ремесленники тут же отдают эти деньги, покупая у них продукты питания. У фермеров опять оказалось 2 млрд ливров денег, они реализовали второй миллиард продукта (IV акт). Но и фермеры возвращают этот миллиард ремесленникам, покупая у них изделия, в том числе орудия труда. Теперь весь промышленный продукт реализован, а у ремесленников оказался вновь 1 млрд ливров денег (V акт). Этот миллиард возвращается ремесленниками фермерам, так как "бесплодный класс" покупает на эти деньги сельскохозяйственное сырье для последующей обработки. Теперь весь продукт фермеров реализован, у них вновь оказалось 2 млрд ливров денег для выплаты ренты будущего года (VI акт).

2013-12-28

2013-12-28 691

691