изменения. Творческий поиск конструкторов удачно дополнялся мастерством и смекалкой старшего мастера А. И. Кузнецова, станочников М. Г. Беляева, Г. М Лимонова и И. В. Машинина, слесарей-отладчиков А. И. Нарышкина, Н. Д. Зернышкина и А. И. Голышева.

На базе пулемета РПД Дегтярев в 1946—1948 гг. разрабатывает опытный образец единого пулемета путем установки РПД на легкий треножный станок, изготовленный из алюминия.

7,62 мм ротный пулемет обр 1946 г (РП-46)

Удачное применение ленточного питания, осуществленное в ручном пулемете системы Дегтярева под патрон обр. 1943 г., поставило вопрос о создании пулемета с аналогичным питанием и для стрельбы винтовочными патронами. Такой пулемет был разработан в 1946 г. на базе пулемета ДПМ конструкторами П. П. Поляковым и А. А. Дубининым во главе с инженером А. И. Шилиным при участии слесаря-отладчика В. Д. Лобанова, работавшего вместе с ними на протяжении всего цикла изготовления и испытания образца. Ему было присвоено наименование «7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46)».

|

|

|

РП-46 конструктивно не отличается от пулемета ДПМ. Однако введение специального приемника, работающего от затворной рамы через рукоятку перезаряжания, позволило значительно повысить скорострельность, доведя ее до 230— 250 выстр./мин, что близко подходит к скорострельности станкового пулемета. В напряженные моменты боя из пулемета можно вести длительный непрерывный огонь (до 500 выстрелов) без охлаждения ствола. В связи с этим ствол несколько утяжелен, изменена и конструкция газоотводного устройства. Все это привело к тому, что ротный пу-

лемет без патронов стал тяжелее ДП примерно на 2,5 кг, а в боевом положении при боекомплекте на 500 патронов на 10 кг легче.

В дальнейшем, в связи с перевооружением Советской Армии автоматом системы Калашникова, была проведена на

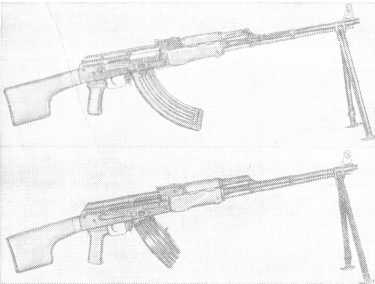

7,62 мм ручной пулемет системы Калашникова с секторным и дисковым магазином

его основе унификация автоматического стрелкового оружия с принятием на вооружение ручных пулеметов Калашникова под патрон обр. 1943 г. (РПК и РПКС) и единого пулемета его же конструкции под винтовочный патрон (ПК, ПКС), позволяющего вести огонь как с сошек, так и со станка. Принятие на вооружение в 1961 г, единого пулемета системы Калашникова завершило многолетние работы в этом направлении, которые шли как по линии модернизации станкового пулемета системы Горюнова обр. 1943 г., так и в поисках новых решений.

В пулемете РПК сохранено устройство основных узлов и механизмов автомата. Однако в связи с необходимостью увеличения дальности действительного огня при стрельбе

из пулемета и мощности стрельбы он имеет ряд конструктивных изменений ствол пулемета РПК по сравнению со стволом АКМ удлинен (за счет чего увеличена начальная скорость пули с 715 до 745 м/с) и имеет большую массу, обеспечивающую более напряженный режим стрельбы в сравнении с АКМ; для обеспечения устойчивости при стрельбе пулемет РПК снабжен легкими сошками, закрепленными на дульной части ствола; для увеличения боевой скорострельности увеличена емкость магазинов пулемета: секторного — до 40 патронов, дискового — до 75 патронов; для удобства стрельбы из пулемета приклад выполнен по форме приклада РПД; для учета влияния внешних условий на меткость стрельбы пулемет РПК снабжен перемещающимся целиком. Для десантных войск пулемет выпускался со складным прикладом, вследствие чего получил наименование РПКС.

|

|

|

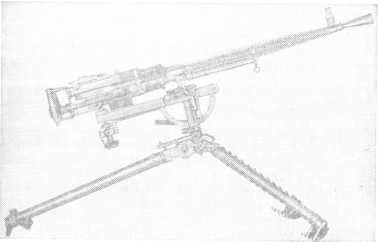

Пулемет системы Калашникова ПК, пришедший на смену ротному пулемету обр. 1946 г., представляет собой новый шаг в развитии этого вида оружия. Он сочетает высокие маневренные свойства ручных пулеметов и мощность огня станковых пулеметов, прост в эксплуатации, надежен и безотказен в действии. Исключительно удачно в нем осуществлен узел запирания, исключающий поперечный разрыв гильз, оригинально выполнена конструкция механизма подачи (рычаг вместо ползуна), значительно усовершенствована технология изготовления (штампосварная ствольная коробка с вклепанным вкладышем и др.).

Ручные пулеметы, состоящие на вооружении Советской Армии, воплотили в себе лучшие достижения отечественной оружейной техники, прошедшей самую серьезную проверку на фронтах Великой Отечественной войны.

7,62-мм пулемет системы Калашникова (ПК)

Таблица 11

Основные данные ручных (ротных) пулеметов

| Характеристика | ДП | РП-46 | РПД | РПК | ПК/ПКМ |

| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |

| Общая длина, мм | |||||

| Длина нарезной части, мм | |||||

| Число нарезов | |||||

| Масса пулемета со снаряженным магазином, кг | 8,4 | 7,4 | 5,6; 6,9 | 12,9/10,9; 17,0/15,5 | |

| Емкость магазина (ленты), патронов | 200; 250 | 40; 75 | 100; 200 | ||

| Масса снаряженного магазина (ленты), кг | 2,8 | 8,33; 9,63 | 2,4 | 1,0; 2,16 | 3,9; 8,0 |

| Начальная скорость пули, м/с | 840 1 | 825 2 | 735 3 | 745 3 | 825 2 |

| Темп стрельбы, выстр /мин | 630—750 | ||||

| Боевая скорострельность выстр/мин | До 80 | До 250 | До 150 | До 150 | До 250 |

| Длина прицельной линии, мм | |||||

| Прицельная дальность, м | |||||

| Дальность убойного действия пули |

1 Пуля винтовочная легкая

2 Пуля винтовочная со стальным сердечником.

3 Пуля патрона обр 1943 г.

СТАНКОВЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

Станковый пулемет является одним из наиболее мощных видов автоматического оружия пехоты, предназначен для поражения открытых, маскированных и укрытых за небольшими складками местности групповых живых целей и огневых средств противника на расстоянии до 1000 м. В некоторых образцах станковых пулеметов предусматривается возможность ведения огня по зенитным целям. Благодаря хорошей устойчивости при стрельбе, большой емкости питания патронами и интенсивной системе охлаждения ствола он обладает высокой меткостью стрельбы и способностью продолжительное время вести непрерывный огонь. Значительная эффективность стрельбы и безотказность действия станковых пулеметов обеспечили им прочное место в системе вооружения современных армий.

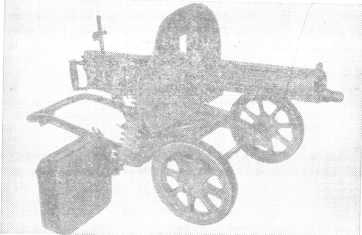

Первый станковый пулемет был принят па вооружение русской армии в 1895 г. Это был 7,62-мм пулемет системы Максима. В то время станковые пулеметы устанавливались на тяжелые колесные лафеты со щитом, входили в состав артиллерийских подразделений и предназначались главным образом для крепостей в качестве противоштурмового оружия. Русско-японская война 1904—1905 гг. показала, что такие пулеметы не обладают необходимой маневренностью и являются хорошей мишенью для противника. Поэтому уже в ходе военных действий на фронте появляются сконструированные по собственной инициативе их участниками и изготовленные из подручных материалов простейшие пулеметные станки салазочного и других типов. После окончания войны русскими изобретателями, тульскими оружейниками П. П. Третьяковым и И. А. Пастуховым была проделана значительная работа по модернизации пулемета Максима обр. 1895 г. В ходе совершенствования пулемета к нему был принят колесный станок системы А. А. Соколова, а несколько позже еще более простой и легкий по сравнению

|

|

|

с ним станок И. Н. Колесникова. Модернизированный станковый пулемет системы Максима получил наименование обр. 1910 г. Опыт первой мировой войны показал, что отечественный станковый пулемет не уступал лучшим иностранным образцам.

Со времени организации Красной Армии на ее вооружение поступил доставшийся ей от русской армии станковый пулемет системы Максима обр. 1910 г. на станках А. А. Соколова и И. Н. Колесникова, положительно зарекомендовавший себя во время первой мировой войны. Это был единственный в то время пулемет, производство которого было налажено на отечественных заводах. Во время гражданской воины он успешно применялся не только в пехоте, но и в кавалерийских частях, где для повышения маневренности часто устанавливался на тачанке, являясь сильным благодаря подвижности огневым средством. В дальнейшем на его основе были созданы первые советские ручные и авиационные пулеметы, а затем и зенитные установки. За время своей многолетней службы станковый пулемет неуклонно совершенствовался в направлении повышения его боевых и эксплуатационных качеств, упрощения технологии производства.

Первая модернизация станкового пулемета Максима обр. 1910 г. была проведена в 1930 г. Она заключалась в следующем. Установлен откидной затыльник, в связи с чем изменены правая и левая задвижки, а также соединение спускового рычага с тягой. Введен новый предохранитель, расположенный на спусковом крючке, что избавляло от необходимости при открытии огня действовать двумя руками. Установлен указатель натяжения возвратной пружины. Изменен прицел: введены стойка и хомутик с защелкой, на целике боковых поправок увеличена шкала. Введен буфер-держатель для щита, прикрепленный к кожуху пулемета. Увеличено наливное отверстие и сделан крап для сливного отверстия. Введен отдельный боек к ударнику пулеметного замка.

|

|

|

Стрельба па дальние дистанции и с закрытых позиций, которым в те годы придавалось большое значение, обеспечивалась принятием тяжелой пули обр. 1930 г. и введением оптического прицела и угломера-квадранта. При изготовлении пулемета цветные металлы были заменены сталью, упрощена принадлежность1 В процессе перехода на производство модернизированного пулемета Максима тульские

1 ВИМАИВС, СО, д 697, л 68—69

оружейники провели большую работу по внедрению новой технологии его изготовления. Тяжелый ручной труд, требовавший больших затрат высококвалифицированных рабочих, заменяется машинной обработкой. Особое значение имело введение плоскошлифовальных станков, которые резко сократили время шлифовки деталей.

7,62 мм станковый пулемет системы Максима обр. 1910 г.

В 1931 г. С. В. Владимиров разработал к пулемету системы Максима колесно-треножный универсальный станок, который обеспечивал быстрый переход от наземной стрельбы к стрельбе по зенитным целям. Сохранив ряд общих черт со станком Соколова, станок Владимирова имел вместо хобота три трубчатые ноги и стол с вертлюгом зенитного устройства. При необходимости ведения огня по зенитным целям тренога с вертлюгом снималась с колесного хода, из трубчатых ног выдвигались внутренние трубы и станок превращался в треногу. Из-за большой массы (39 кг) универсальный станок не смог вытеснить станок Соколова и существовал параллельно с ним, хотя и выпускался в меньшем количестве.

Вторая модернизация станкового пулемета системы Максима была осуществлена в начале Великой Отечественной войны1. 4—12 октября 1941 г. совместным решением Глав-

1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12040, д. 270, л. 85.

ного артиллерийского управления и Наркомата вооружения СССР в пулемет были введены конструктивные изменения, разработанные инженерами И. Е. Лубенцом и Ю. А. Казариным на Тульском оружейном заводе под руководством главного конструктора завода А. А. Троненкова. Поставлен упрощенный прицел, который в отличие от ранее существовавшего не имел передвижного целика боковых поправок и шкалы для легкой пули; шкала для тяжелой пули нанесена на дистанции до 2700 м через каждые 100 м. Опыт боевого применения пулемета Максима показал, что он используется преимущественно на дистанции до 800 —1000 м. На этом расстоянии траектория легкой пули незначительно отклоняется от траектории тяжелой пули. Поэтому при стрельбе легкой пулей с использованием упрощенного прицела ошибка в прицеливании мала и ее можно легко устранить выносом точки прицеливания. В старом прицеле при стрельбе легкой и тяжелой пулями приходилось менять прицельную планку прицела, что требовало значительного времени. Водоналивное отверстие малого диаметра заменено широкой горловиной, так как существующие наливное и сливное отверстия не обеспечивали быстрой смены воды в кожухе пулемета. Кроме того, широкая горловина давала возможность в зимнее время заполнять кожух для охлаждения ствола снегом и льдом, что значительно облегчало условия эксплуатации пулемета и было проверено во время войны с белофиннами в 1939—1940 гг. Снят со станка кронштейн для оптического прицела в связи с тем, что пулеметы поступали в армию без оптических прицелов. Поставлен усовершенствованный приемник — силуминовый или стальной для устранения задержек подачи патронов и их перекосов1.

Несмотря на высокие боевые свойства пулемета Максима, некоторые его недостатки модернизация не могла устранить. Пулемет со станком был па 20—25 кг тяжелее современных иностранных образцов, что особенно отрицательно сказывалось в новых условиях ведения боя, при значительно возросших темпах продвижения войск в наступательных операциях. Водяное охлаждение ствола затрудняло использование пулемета в различных условиях боя. Кроме того, кожух легко пробивался пулями, осколками снарядов и мин, что приводило к выходу пулемета из строя. В отзыве о нашей артиллерийской технике, полученном со 2-го Украинского фронта, отмечалось: «7,62-мм пулемет Максима по надежности и безотказности действия, живучести пулемета

1 Усовершенствование приемника было проведено в 1942 г.

в целом и мощности огня полностью удовлетворяет требования войск и пользуется большим доверием. По своему весу (70 кг) пулемет Максима является неудовлетворительной конструкцией, снижающей маневренность частей, и, кроме того, в период наступательных боев отстает от своих стрелковых подразделений, что в ряде случаев приводит к неиспользованию его огневой мощи. Опыт войсковых частей по применению станковых пулеметов в Отечественной войне показывает, что станковые пулеметы весом свыше 40 кг в наступательных операциях являются тяжелыми и не отвечают условиям ведения маневренной войны» 1. Аналогичные отзывы были получены и с других фронтов.

Вопрос о разработке нового образца станкового пулемета ставился задолго до начала Великой Отечественной войны. Еще в 1925 г. М. Н. Тухачевский писал: «Безусловно, приходится признать, что станковый пулемет является очень тяжелым; было бы желательно всемерно его облегчить, к чему, конечно, имеются возможности. Но это обстоятельство... вовсе не является основанием для того, чтобы выкинуть станковый пулемет из игры ближнего пехотного боя» 2. Задание на проектирование облегченного пулемета было дано Штабом РККА 13 июня 1928 г. 2 августа 1928 г. Артиллерийский комитет разработал тактико-технические требования и дал заказ конструкторам на проектирование такого пулемета3. В тактико-технических требованиях отмечалось, что пулемет должен обладать следующими свойствами: 1. С целью стандартизации системы, удобства и простоты обучения он должен проектироваться по типу ручного пулемета Дегтярева. 2. Охлаждение ствола — воздушное.

3. Способ питания пулемета — лента на 150 патронов.

4. Темп стрельбы — 500 выстр./мин. 5. Практическая скорострельность — 200—250 выстр./мин. 6. Масса системы со станком — не более 30 кг. 7. Станок пулемета — тренога или легкий колесный станок не тяжелее 15 кг 4.

Первый образец облегченного станкового пулемета был изготовлен В. А. Дегтяревым в начале 1930 г.5 Пулемет был сконструирован по типу пулемета ДП. Характерной его особенностью являлось воздушное охлаждение и питание посредством приемника и ленты Шпагина. Механизм подачи патронов выполнен в нем аналогично ДШК (см. в

1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12106, д. 877, л. 215.

2 Выстрел, 1925, № 2, с. 17.

3 ВИМАИВС, ф 6р, оп. 1, д 1532, л. 184.

4 Там же, л. 199.

5 ВИМАИВС, ф. 6р, оп. 1, д. 1234, л. 36.

гл. 8). Возвратно-боевая пружина перенесена в трубку затыльника, как и в пулемете ДПМ. Ствол имеет ребристую поверхность. Секторный прицел заменен рамочным с механизмом боковых поправок и двумя шкалами для стрельбы патронами с легкой и тяжелой пулями с максимальной дальностью стрельбы 2400 и 3000 м.

Испытание станкового пулемета Дегтярева проводилось комиссией Реввоенсовета (РВС) СССР в конце 1930 г. 11 февраля 1931 г. начальник вооружений РККА И. П.Уборевич докладывал председателю РВС К. Е. Ворошилову: «Изготовлен опытный образец 7,62-мм легкого станкового пулемета системы Дегтярева на станке Колесникова с приемником Шпагина, допускающий питание из ленты. При испытании в присутствии комиссии РВС работал без отказа, механизмы действовали удовлетворительно. Образец требует некоторой доработки (особенно станок). В процессе полигонных испытаний будут даны окончательные указания промышленности для первой серийной партии»1.

В 1933 г. Дегтярев приспособил разработанный им станковый пулемет под матерчатую ленту от пулемета Максима. Подача патрона па приемное окно осуществляется в нем подавателем, расположенным в криволинейном пазе ствольной коробки при откате ползуна назад. Извлечение патрона из ленты выполняется пружинными извлекателями, находящимися в верхней части затвора, а снижение патрона в жесткие лапки затвора производится снижателем, смонтированным в крышке ствольной коробки. Отражение стреляной гильзы производится очередным патроном, а экстракция — жесткими лапками затвора. Подача патронной ленты осуществляется с правой стороны, отражение стреляной гильзы вниз — через окно в ползуне и ствольной коробке. Серия таких пулеметов была изготовлена в 1934 г. и подверглась неоднократным полигонным испытаниям. Испытания были проведены в ноябре 1934 г., в марте 1935 г., в октябре 1936 г. и в июне 1938 г.

В ходе испытаний Дегтярев внес ряд изменений, направленных па улучшение безотказности действия и условий эксплуатации пулемета. Для использования пулемета в борьбе с воздушными целями противника конструктор предусмотрел в нем двойной темп стрельбы с быстрой его сменой — 600 и 1200 выстр./мин. С этой целью в затыльнике пулемета смонтирован пружинный буфер, который включается при стрельбе по воздушным целям и увеличивает темп

1 ВИМАИВС, СО, д. 603, л. 116.

стрельбы. Пистолетная рукоятка заменена рукоятками затыльника, выполненными по типу станкового пулемета Максима. В связи с перенесением рукоятки возвратно-боевая пружина размещена в трубке под ствольной коробкой с левой стороны. На стволе введена складная рукоятка для переноски пулемета и смены разогретого ствола. Диаметр ребер для охлаждения ствола уменьшается от газовой камеры к дульной части ствола по конусу. Тяжелый универсальный станок Колесникова, масса которого превышает на 25 кг технические требования, был заменен легким треножным станком конструкции Дегтярева.

7,62 мм станковый пулемет системы Дегтярева обр. 1939 г. (ДС-39)

22 сентября 1939 г. Комитет Обороны принял постановление о принятии на вооружение станкового пулемета Дегтярева под наименованием «7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. — ДС-39» (Дегтярева станковый).

Развертывание валового производства пулеметов ДС было проведено в короткие сроки, и в июне 1940 г. на Тульском оружейном заводе началось их изготовление. В начале октября 1940 г. завод посетили нарком обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко и парком вооружения Б. Л. Ванников, интересовавшиеся организацией выпуска нового пулемета. В результате энергичных мер уже в 1940 г.

производство пулеметов ДС значительно превзошло выпуск пулеметов Максима.

Несмотря на высокие маневренные качества станкового пулемета обр. 1939 г., в процессе его производства и эксплуатации в войсках выявились весьма существенные недостатки: разрыв патрона в ствольной коробке, демонтаж патрона с тяжелой пулей, низкая живучесть основных деталей, неудовлетворительное действие при запылении и низкой температуре. Работа над устранением этих недостатков без коренной переделки системы не дала положительных результатов Поэтому в июне 1941 г производство ДС было прекращено и восстановлено производство пулемета Максима, изготовление которого в процессе развертывания пулемета ДС было сведено до минимума.

Пулемет Максима хорошо знали в войсках, и он был любимым оружием солдат. Много славных подвигов на фронтах Великой Отечественной войны связано с его именем. Вот некоторые из них. «22 марта 1944 года в боях при форсировании реки Южный Буг в районе села Макаровка, Первомайского района, Одесской области, под ураганным огнем противника первым переправился на правый берег и ворвался в окопы противника гвардии сержант Александр Жежеря, — говорится в боевой характеристике этого отважного воина. — Огнем из своего пулемета, прикрывая переправу остальных подразделений полка, уничтожил до 30 гитлеровцев и одну пулеметную точку.

В боях при расширении нашего плацдарма на правом берегу реки Южный Буг противник перешел в контратаку. Товарищ Жежеря, презирая смерть, ураганным огнем из своего пулемета отразил контратаку противника, уничтожив при этом до взвода фашистов

14 апреля 1944 года при форсировании реки Днестр он со своим пулеметным расчетом первым из всех воинов полка переправился на лодке на правый берег и огнем из пулемета, так же как и при форсировании реки Южный Буг, прикрывал полковую переправу, чем способствовал расширению и закреплению плацдарма на правом берегу реки. В ходе боя уничтожил две пулеметные точки противника и 18 гитлеровцев.

26 апреля 1944 года в бою за высоту 172,4 (на территории Молдавской ССР) противник контратаковал 12 раз, пытаясь с фланга отрезать наши боевые порядки. Товарищ Жежеря под сильным огнем противника со своим расчетом выдвинулся вперед и ураганным огнем из пулемета стойко отражал контратаки. Противник оставил на поле боя десятки

гитлеровцев. Но к исходу дня горстка храбрецов была окружена. Однако это не сломило стойкости советских воинов. Б ходе того боя один лишь Жежеря уничтожил из станкового пулемета 70 гитлеровцев... Кольцо противника было разорвано, и пулеметный расчет Жежери соединился с боевыми порядками полка.

Товарищ Жежеря за период двухмесячного наступления 1944 года был три раза ранен, но не покидал поле боя. Уничтожил 343 немецких солдата и офицера и отразил своим пулеметом 22 контратаки врага»1

В одном из боев отважный советский воин погиб смертью храбрых. Советское правительство высоко оценило его заслуги перед Родиной. Александр Ефимович Жежеря удостоен звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки 1-й роты одного из прославленных гвардейских мотострелковых полков, а его пулемет передан на вечное храпение в Центральный музей Вооруженных Сил СССР.

О любопытном опыте боевого применения пулеметов Максима рассказывает в своих воспоминаниях Герой Советского Союза маршал артиллерии В. И. Казаков. Как-то одному из истребительно-противотанковых полков, которым командовал майор М. А. Маз, было поручено сопровождать танковый корпус. На вооружении полка находились 45-мм пушки, а тягачами служили отличавшиеся хорошей проходимостью «виллисы». Командир полка знал, что у противника осталось не так много танков, поэтому неминуемы встречи с вражеской пехотой. И когда полк выходил на исходные позиции за колоннами танкового корпуса, у «виллисов» ветровые стекла были сняты, тенты убраны, а на капотах надежно укреплены пулеметы. Сзади же, как обычно, находились прицепленные орудия. Таким образом полк получил возможность бороться не только с танками, но и с пехотой противника как сильная пулеметная часть. «Очевидцы восторженно рассказывали мне, — пишет Казаков, — о рейде этого полка по вражеским тылам. Когда танки врывались в расположение врага, полк Маза развертывался и на ходу или с коротких остановок расстреливал из пулеметов вражескую пехоту. А как только появлялись танки противника, «виллисы» разворачивались на 180 градусов, орудия быстро отцеплялись и открывали огонь по бронированным целям. Если впереди не было танков, два с половиной десятка «виллисов» неслись вперед, напоминая пулеметные тачанки времен гражданской войны, но с современной

1 Оружие славы, с. 21—22.

техникой. При появлении же танков полк вновь становился артиллерийским» 1.

Производству пулемета системы Максима, обладавшего довольно высокими боевыми качествами, уделялось значительное внимание, особенно в первый период войны, когда насыщенность Советской Армии автоматическим оружием из-за отсутствия достаточного количества пистолетов-пулеметов была недостаточной. Об этом свидетельствуют данные его выпуска в предвоенные годы и в 1941 и 1942 гг. Так, в 1931 г. было изготовлено 16 305 пулеметов Максима, в 1933 г. — 8637, в 1934 г. — 4899, в 1935 г. - 4409, в 1937 г. — 8052, в 1938 г. — 16 094 пулемета. В 1940 г. в связи с переводом промышленности на производство пулемета ДС наблюдается некоторое снижение выпуска станковых пулеметов. Их было изготовлено 10 677, в том числе пулеметов ДС — 6628, в 1941 г. — 13 408, в том числе пулеметов ДС — 3717, в 1942 г. — 55 258 пулеметов Максима2. Из этих данных видно, что производство станковых пулеметов в 1942 г. резко возросло. И тем не менее их выпуск не удовлетворял потребности фронта. «Создавшееся положение с ручными и станковыми пулеметами, — докладывал 18 марта 1942 г. Н. Д. Яковлев в Государственный Комитет Обороны, — ставит под угрозу срыва формирование новых войсковых частей, а также возмещение выбывших пулеметов в действующей армии» 3.

Опыт производства пулеметов системы Максима в условиях военного времени показал, что для обеспечения войск станковыми пулеметами требовалась мобилизация значительных производственных мощностей и материальных ресурсов из-за конструктивной сложности системы и технологической емкости процесса изготовления. Чтобы удовлетворить запросы фронта в станковых пулеметах, надо было либо мобилизовать новые предприятия для увеличения их производства, либо разработать более простую систему, обеспечивающую освоение ее промышленностью в короткие сроки.

Снятие с вооружения пулемета ДС-39 с еще большей остротой поставило вопрос о создании нового станкового пулемета, который обладал бы маневренностью и трудоемкостью изготовления, равными пулемету Дегтярева, и безотказностью действия пулемета Максима. В создании тако-

1 Казаков В. И. На переломе. М., 1962, с. 172.

2 ЦАМО, ф. 81, оп. 12106, д. 108, л. 1 и д. 1, д. 9—15

3 ЦАМО, ф. 81, oп. 12106, д. 393, д. 57.

го пулемета наибольших успехов добился талантливый ученик В. А. Дегтярева П. М. Горюнов совместно с мастером В. Е. Воронковым и своим племянником слесарем М. М. Горюновым.

Петр Максимович Горюнов (1902—1943) родился в деревне Каменка, Коломенского района, Московской области, в бедной крестьянской семье. В десять лет, закончив три класса сельской школы, поступил слесарем на Коломенский машиностроительный завод. В годы гражданской войны Горюнов с оружием в руках защищал завоевания Октября. В 1923 г. после демобилизации из армии возвратился в Коломну на свой завод. В 1930 г. Горюнов переехал в г. Ковров и поступил на работу на оружейно-пулеметный завод, где прошел путь от слесаря-монтажника до конструктора. Здесь им и был разработан станковый пулемет СГ-43.

За успехи в конструировании станкового пулемета П. М. Горюнову присуждена Государственная премия СССР (в 1946 г., посмертно), он награжден орденом «Знак Почета».

Конструкторскую деятельность Горюнов начал накануне Великой Отечественной войны. В 1940 г. он совместно с В. Е. Воронковым и М. М. Горюновым изготовил макет ручного пулемета. Макет был утвержден для изготовления опытного образца, получившего наименование ГВГ (Горюнова, Воронкова, Горюнова). Пулемет отличался простотой конструкции и технологичностью изготовления. Большинство его деталей были выполнены методом холодной штамповки. 1 июня 1941 г. Горюнов демонстрировал свой образец представителям горкома и обкома партии1. Вскоре на заводе состоялись испытания этого образца. Они оказались весьма обнадеживающими, и было принято решение об отработке чертежей и изготовлении опытной серии пулеметов (5 шт.). Более тщательные испытания этих пулеметов на полигоне выявили некоторые конструктивные их недостатки, для устранения которых пулеметы были возвращены на завод. В конце 1941 — начале 1942 г. в систему были внесены необходимые усовершенствования, отработан технологический процесс, после чего была изготовлена вторая опытная серия (3 шт.). Испытания этой серии на заводе дали положительные результаты. Как отмечалось 9 мая 1942 г. в донесении главного инженера завода Г. И. Маркелова и главного конструктора А. Ф. Попова заместителю начальника ГАУ и председателю Арткома В. И. Хохлову и предсе-

2013-12-31

2013-12-31 696

696