Физиология дыхания

ЛЕКЦИЯ № 14

Дыхание – совокупность физиологических процессов, обеспечивающих поступление кислорода в организм, использование его тканями для окислительно-восстановитедбных реакций и выведения углекислого газа.

Функция дыхания осуществляется следующими процессами:

- внешнее (легочное) дыхание (обмен газов между легкими и атмосферой, легкими и кровью);

- перенос кислорода к тканям и СО2 от них (осуществляется сердечно-сосудистой системой);

- газообмен между тканями и кровью.

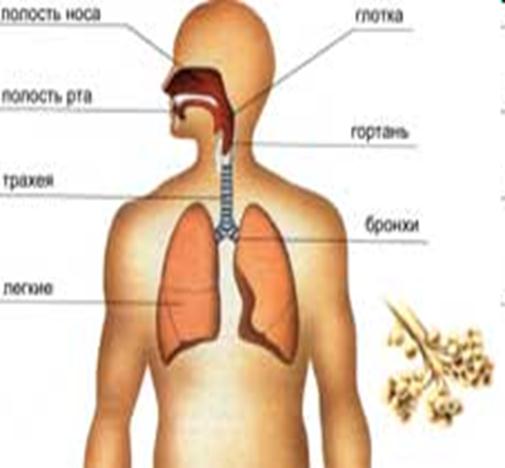

Внешнее дыхание у человека обеспечивается трахеей, бронхами, бронхиолами и альвеолами (Рис. 31), площадь которых около 100м2, а объем воздуха в них 2-3 л. В норме альвеолы не слипаются, так как на их внутренней поверхности находится жидкость, содержащая сурфактанты – вещества, снижающие поверхностное натяжение.

Рис. 31. Схема дыхательной системы (отдельной частью вынесен альвеолярный аппарат).

Газообмен между легкими и окружающей средой идет за счет вдоха и выдоха (при этом используется респираторная система, содержащая нос и рот):

· Во время вдоха воздух через носовую или ротовую полости, далее через гортань, трахею и бронхиальное дерево доходит до альвеол, где вступает в тесный контакт с кровью в легочных капиллярах. При вдохе объем легких увеличивается на 250-300 мл, давление в них становится ниже атмосферного и воздух поступает в дыхательные пути. Этот процесс активный, обусловлен сокращением наружных межреберных мышц и опусканием диафрагмы. Стенки наружного носового хода устланы мерцательным эпителием, который задерживает поступающую с воздухом пыль. Внутри носового хода происходит нагревание воздуха и его увлажнение. Дыхание через нос предпочтительно, т.к. при дыхании через рот воздух сразу поступает в глотку и из нее в гортань, не очищаясь и не согреваясь. Дыхание через рот может быть более экономичным при физических нагрузках, поскольку снижается сопротивление воздушному потоку во время вдоха и незначительно улучшается снабжение кислородом.

· При выдохе объем грудной полости уменьшается, воздух в легких сжимается, давление в них становится выше атмосферного и воздух выходит наружу. Выдох в покое осуществляется пассивно за счет тяжести грудной клетки и расслабления диафрагмы. Форсированный выдох идет активно за счет сокращения внутренних межреберных мышц и мышц плечевого пояса и брюшного пресса.

· Важная роль при вдохе и выдохе принадлежит герметически замкнутой плевральной полости, образованной висцеральным (покрывает легкое) и париетальным (выстилает грудную клетку изнутри) листками плевры и защищенная небольшим количеством жидкости. Давление в плевральной полости ниже атмосферного и оно еще больше снижается при вдохе, способствуя поступлению воздуха в легкие. При попадании воздуха или жидкости в плевральную полость легкие спадаются за счет их эластической тяги и дыхание становится невозможным за счет тяжелых осложнений (пневмогидроторакс).

Общая емкость легких – количество воздуха в легких после максимального вдоха (у взрослого 4-6 л). Общая емкость состоит из 4 компонентов:

1. Дыхательный объем – количество воздуха проходящего через легкие при спокойном вдохе-выдохе – 300-500 мл.

2. Резервный объем вдоха (1,5 – 3л) – воздух, который можно вдохнуть после обычного вдоха.

3. Резервный объем выдоха – (1 – 1,5 л) – воздух, который еще можно выдохнуть после обычного выдоха.

4. Остаточный объем (1-1,2 л) – воздух, который остается в легких после максимального выдоха и выходит только при пневмотораксе.

Сумма дыхательного объема и резервных объемов вдоха и выдоха равна жизненной емкости легких (ЖЕЛ), которая составляет 3,5 – 5 л, а у спортсменов 6 л и более. ЖЕЛ зависит от возраста, массы, роста, пола, состояния физической тренированности человека и от других факторов.

В покое человек делает 10-18 дыхательных циклов в минуту. Один цикл состоит из вдоха, выдоха и дыхательной паузы. У женщин частота дыхания на 1-2 цикла больше. В ряде случаев, например, у больных детей, этот порядок нарушается, и дыхание осуществляется по схеме: вдох - пауза - выдох. Такое дыхание называется инверсивным.

Нормальная частота дыхания в минуту:

· У новорожденного 40

· В двадцать месяцев 30

· От двух до пяти лет 24

· У взрослых 10-20

Легочная вентиляция - объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту. Величина легочной вентиляции определяется умножением величины дыхательного объема на частоту дыхания, поэтому минутный объем дыхания (МОД) равен 6-8 л. МОД является количественным показателем вентиляции легких. Вентиляция легких обеспечивает обновление состава альвеолярного воздуха и ее интенсивность зависит от глубины и частоты дыхания. При физических нагрузках МОД достигает 150-200 л/мин. Из воздуха альвеол кислород переходит в кровь, а в него из крови поступает СО2, поэтому газовый состав альвеол в процессе вентиляции легких меняется.

Таким образом, к внешнему (легочному) дыханию имеют отношение процессы, обеспечивающие:

· вентиляцию легких, то есть заполнение альвеол атмосферным продуктом;

· интенсивность кровотока через легкие;

· равномерность распределения потока воздуха и объема крови между всеми частями легкого;

· диффузию газов через альвеолярно-капиллярную мембрану.

При этом переход углекислого газа (СО2) осуществляется быстрее, чем кислорода.

Перечисленные процессы регулируют количество СО2 и О2 в крови, выходящей из легких. При физической нагрузке кровь, поступающая в легкие, характеризуется очень высоким содержанием СО2 и низким - кислорода О2. Большое количество углекислого газа не может выводиться одномоментно, поэтому его концентрация в артериальной крови при нагрузке возрастает. Это стимулирует дыхательный центр головного мозга, что в свою очередь вызывает увеличение частоты и глубины дыхания. Следствием этих изменений является увеличение вентиляции легких (гипервентиляция), которая способствует удалению излишков СО2 и насыщению крови кислородом.

Газообмен между кровью и альвеолами происходит только путем диффузии (пассивный транспорт), движущей силой которой являются градиенты (разности) парциальных давлений кислорода и СО2 по обе стороны альвеолярно-капиллярной мембраны (аэрогематического барьера). Газы диффундируют только в растворенном состоянии, что обеспечивается наличием в воздухоносных путях водяных паров, слизи и сурфактантов.

14.2. Перенос кислорода к тканям и СО2 от них

Дыхательная функция крови обеспечивается доставкой к тканям необходимого количества кислорода. Кислород в крови находится в двух видах – растворенный в плазме и большая часть связана с гемоглобином (оксигемоглобин). Отдавший кислород гемоглобин называют восстановленным или дезоксигемоглобином. В гемоглобине есть 4 частицы железосодержащего гема, поэтому одна молекула гемоглобина может связать 4 молекулы кислорода.

Количество кислорода, связанного гемоглобином в 100 мл крови называется кислородная емкость крови (около 20 мл кислорода), а во всей крови кислородная емкость около 1л.

В некоторых условиях может возникнуть острое снижение насыщения крови кислородом – гипоксемия. Причины гипоксемии:

- вследствие снижения содержания кислорода в альвеолярном воздухе при произвольной задержке дыхания или при вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода;

- при физических нагрузках;

- при неравномерной вентиляции различных отделов легких.

Около 5% СО2 растворено в плазме крови, а 95% соединено с другими веществами в крови в виде трех форм:

- соединение с гемоглобином

- в виде угольной кислоты Н2СО3

- в виде солей угольной кислоты – КНСО3

Вместе с удаляемым из крови СО2 выходит и эквивалентное число ионов водорода, что способствует регуляции рН внутренней среды организма, так как избыток ионов водорода способствует закислению среды.

14.3. Газообмен между тканями и кровью (внутреннее или тканевое дыхание)

Образующийся в тканях СО2 диффундирует в тканевые капилляры, а оттуда переносится венозной кровью в легкие, где переходит в альвеолы и удаляется с выдыхаемым воздухом.

Артериальная кровь отдает тканям не весь кислород (Таблица 6). Разница между кислородом в притекающей к тканям артериальной крови (около 20%) и в оттекающей (около 13%) называется артерио-венозной разницей по кислороду (около 7%). Эта величина показывает, какое количество кислорода доставляется тканям с каждыми 100 мл крови.

Чтобы установить, какая часть приносимого кровью кислорода переходит в ткани, вычисляют коэффициент утилизации (использования) кислорода. Его определяют следующим образом: величину артерио-венозной разницы делят на содержание кислорода в артериальной крови и умножают на 100. В покое для всего организма этот коэффициент составляет примерно 30-40%, а для сердца, мозга, печени и почек 40-60%. При тяжелых физических нагрузках в скелетных мышцах и сердце коэффициент утилизации повышается до 80-90%.

В снабжении мышц кислородом при тяжелой работе важное значение имеет внутримышечный пигмент миоглобин, который связывает дополнительно 1-1,5 л кислорода. Связь кислорода с миоглобином более прочная, чем с гемоглобином. Оксимиоглобин отдает кислород только при выраженой гипоксемии.

Таблица 6

Сведения об изменениях в составе альвеолярного воздуха, вызванных внешним и внутренним (теневым) дыханием.

| Компоненты | Вдыхаемый атмосферный воздух | Выдыхаемый воздух |

| Азот | 79 % | 79 % |

| Кислород | 21 % | 16 % |

| Углекислый газ | 0,04 % | 4,04 % |

2014-01-25

2014-01-25 1125

1125