Здания, предназначенные для размещения промышленных производств, называют промышленными.

Промышленные здания классифицируют по следующим признакам:

по этажности: одноэтажные; многоэтажные;

по назначению: производственные (основные и вспомогательные); энергетические (ТЭЦ, котельные, трансформаторные подстанции); транспортно-складские (гаражи, склады, локомотивное депо); административно-хозяйственные и бытовые (инженерные, лабораторные корпуса, поликлиники); сантехнические для обслуживания водопроводов и канализации (насосные, водонапорные башни);

по материалу конструкций каркаса: стальные; железобетонные; комбинированные (смешанные);

по огнестойкости: для зданий I класса не менее II степени; для зданий II класса не менее III степени; для зданий III и IV классов степень огнестойкости не нормируется.

Промышленные здания должны удовлетворять общим требованиям (функциональным, техническим, противопожарным, индустриальным, архитектурно-художественным), а также ряду специальных требований, обусловленных характером производства:

|

|

|

· объемно-планировочные и конструктивные решения здания должны обеспечивать наилучшие условия для организации производственного процесса и размещения оборудования;

· пространственная жесткость здания должна быть обеспечена с учетом воздействия вертикальных и горизонтальных динамических нагрузок, вызываемых работой технологического и подъемно-транспортного оборудования;

· должны быть разработаны мероприятия для сохранения здоровья рабочих и обеспечения их безопасности;

· должны быть разработаны мероприятия по предотвращению износа здания.

Для перемещения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции промышленные здания оснащают разнообразными видами подъемно-транспортного оборудования, включающего:

• экипажное оборудование (рис. 1, а—д) (автокары, автопогрузчики, подвижной состав узкой (950 мм) и ширококолейной (1524 мм) железной дороги, ручные тележки, козловые краны, движущиеся по рельсам, уложенным на земле);

• оборудование станинного типа (рис. 1, в, е) (конвейеры, элеваторы, транспортеры, грузовые подъемники, рольганги);

· подвесные краны (рис. 2, в) — кран-балки грузоподъемностью от 0,25 до 5 т. Кран состоит из основной двутавровой балки, снабженной на концах катками, которые движутся по нижней полке стальных балок, подвешенных к несущим элементам покрытия, и по нижней полке основной балки движется электроталь;

Рис. 1. Напольное оборудование промышленных зданий:

а — автопогрузчик; б — автокар; в — ленточный транспортер;

г — козловой кран; д — вагон; е — рольганг

|

|

|

Рис.2 Подъемно-транспортное оборудование промышленных зданий:

а-электроталь; б-консольно-поворотный кран; в-подвесной кран; г-мостовой кран;

1-грузовая лебедка; 2-монорельс; 3-подвеска; 4-пульт управления; 5-стрела крана; 6- поворотный шарнир; 7- двутавровая несущая балка; 8- механизм передвижения; 9-кабина управления; 10-мост крана; 11-тележка с грузоподъемным механизмом; 12-подкрановый путь.

• мостовые электрокраны (рис. 2, г) грузоподъемностью от 5 до 600 т служат для перемещения тяжелых грузов подлине, ширине, высоте пролета. Кран представляет собой стальной катучий мост, перемещаемый вдоль пролета. По верху моста по рельсам передвигается тележка с установленными на ней электролебедками для опускания и подъема груза. Кабина крановщика для обслуживания всех механизмов подвешивается к нижней части моста; консольные поворотные краны (рис. 2, б) грузоподъемностью до 5 т используют для передачи груза из одного пролета в другой. Проектирование промышленных зданий ведут с учетом особенностей технологического процесса и создания благоприятных условий труда для рабочих.

Технологическая часть проекта, разработанная инженерами-технологами данной отрасли производства, содержит:

план расстановки технологического оборудования (с указанием проездов, проходов, участков складирования и др.); габаритную высоту стационарного оборудования; сведения о внутрицеховом транспорте (вид, грузоподъемность, габариты и т.д.);

• параметры внутреннего микроклимата (температура и влажность воздуха, степень его чистоты и др.);

категорию производства по степени пожарной опасности; количество работающих в цехе.

Технологический процесс является основным фактором, определяющим архитектурно-строительное решение здания, его сани-тарно-техническое и инженерное оснащение.

Основными объемно-планировочными параметрами здания являются:

пролет — расстояние между разбивочными осями продольных рядов колонн или стен;

шаг — расстояние между разбивочными осями поперечных рядов колонн или стен;

высота — расстояние от уровня пола до низа несущей конструкции покрытия (в одноэтажных зданиях) или расстояние между уровнями чистых полов (в многоэтажных зданиях). Совокупность расстояний между колоннами в продольном и поперечном направлениях называют сеткой колонн.

Единство технических решений при проектировании промышленных зданий основано на унификации объемно-планировочных параметров. Это достигается ограничением числа размеров пролетов, шагов, высот этажей и величиной нагрузок на типовые конструкции. Преобладающий тип промышленных зданий — одноэтажные. Они предназначены для производств с горизонтальными схемами технологического процесса, для предприятий, использующих громоздкое оборудование или выпускающих крупногабаритную продукцию.

Одноэтажные промышленные здания по конструктивному решению бывают:

каркасные — представляют собой систему колонн, связанную с покрытием. Каркасный тип здания наиболее распространен в промышленном строительстве;

бескаркасные— имеют наружные несущие стены, усиленные пилястрами (местными утолщениями стены). Грузоподъемность кранов в таких зданиях до 5 т, пролеты не превышают 12 м;

По характеру конструктивного решения и особенностям выполнения различают следующие типы фундаментов промышленных зданий: ленточные, столбчатые, свайные.

По технологии возведения фундаменты разделяются на монолитные и сборные,

по величине заглубления — на фундаменты мелкого заложения и глубокого.

Промышленные здания каркасного типа имеют столбчатые фундаменты.

Монолитный столбчатый фундамент под железобетонную колонну (рис. 3) условно делится на две части: подколонник и плиту, которая может иметь одну, две или три ступени.

|

|

|

Рис. 3. Монолитные железобетонные фундаменты стаканного типа:

а — под одну колонну; б — под спаренные колонны;

в — с увеличенной банкетной частью; г— с пеньком под металлические колонны;

1 — плитная часть (одно-, двух- или трехступенчатая);

2 — подколонник; 3 — стакан; 4 — анкерные болты

В верхней части подколонника размещен стакан для колонны. Стакан поверху на 150 мм, понизу на 100 мм больше размеров колонны. Это обеспечивает удобство монтажа и лучшую центровку колонны. Глубину стакана принимают на 50—150 мм больше заводимой в стакан части колонны. Проектное положение низа колонны фиксируют слоем песка или бетона, зазоры между стенками стакана и поверхностью колонны заполняют бетоном на мелком гравии или цементно-песчаным раствором.

Соединение двухветвевых колонн с фундаментом можно осуществлять в одном общем стакане или в двух стаканах под каждую ветвь.

В местах сопряжения двух смежных температурных блоков или пролетов разного направления устраивают температурные швы, поэтому под каждую из близрасположенных колонн требуется свой стакан. При отсутствии в номенклатуре нужного двухстаканногоподколонника фундамент устраивают монолитный.

Если же шов осадочный, то под каждую колонну устраивается свой фундамент.

Под фундаментами предусмотрено устройство подготовки в виде слоя бетона класса В5 толщиной 100 мм.

Плиты фундаментов армируют по низу подошвы сварными сетками. Подколонник армируют двумя вертикальными сетками, расположенными по коротким сторонам его сечения, а в пределах высоты стакана также горизонтально расположенными сварными сетками.

Фундаменты устраивают из бетона класса В 12,5, В15. Для рабочей арматуры применяется горячекатаная сталь классов А-П и А-П1.

Сборные железобетонные фундаменты изготовляют одноблочными или составными. Верхний элемент фундамента — подколонник опирают на один, два или три ряда фундаментных блоков. Нижний ряд блоков укладывают на песчаную подготовку, располагая их на расстоянии 600 мм один от другого. После установки подколонника пазы между подколонником и плитами зачеканивают.

|

|

|

Сборные фундаментные плиты располагаются на выравнивающем слое песка.

Фундамент под металлические колонны (рис. 4) выполняется столбчатым с подколонником сплошного сечения. Подколонник снабжается анкерными болтами, которые на нижних концах имеют крюки или анкерные плиты, а на верхних выступающих концах — винтовую нарезку для закрепления с помощью гаек стальной колонны на фундаменте. Верх подколонника располагают на отметке -0,600 или -0,200. У колонны устраивают опорную базу — башмак. Под торец колонны укладывают стальной лист, обеспечивающий равномерную передачу нагрузки на большую площадь бетона фундамента. Базу, включая опорный лист и анкерные болты, заглубляют ниже отметки чистого пола и обетонируют. Площадь верхней грани подколенника принимают такой, чтобы от оси анкерных болтов до грани подколонника было не менее 150 мм. Базы к фундаментам крепят анкерными болтами, заделываемыми в фундаменты при их изготовлении. Болты пропускают через опорную плиту и другие элементы базы. Высота подколонника принимается не менее 700 мм и не менее 35—40 диаметров болта.

Стены каркасных зданий опирают на фундаментные балки (рис.5), укладываемые между подколенниками фундаментов на специальные бетонные столбики.

В местах устройства ворот для въезда в цех автомобильного или железнодорожного транспорта фундаментные балки не укладывают. Железобетонная рама ворот и участки стен в пределах этого шага колонн опираются на монолитную подбетонку.

Рис. 4. Башмаки и фундаменты стальных колонн:

а — башмак двухветвевой колонны; б — схема железобетонного фундамента;

1 — стержень колонны; 2 — опорный лист; 3 — траверса;

4 — анкерные плиты; 5, 6 — анкерные болты;

7 — подливка раствором или бетоном класса по прочности В15;

8 — связи между ветвями колонн; 9 — габариты башмака

Рис. 5. Железобетонные фундаменты

и фундаментные балки:

а — фундаментная балка; б — опирание блоков на фундаменты колонн;

1 — железобетонная колонна; 2 — заделка бетоном; 3 — раствор

Железобетонные фундаментные балки имеют трапециевидное или тавровое сечение. Их размеры зависят от шага колонн. Балки, примыкающие к температурному шву и торцевым стенам, укорачиваются на 500 мм. Верх фундаментных балок располагают на 30 мм ниже уровня пола. Устанавливают балки на подливку из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Таким же раствором заполняют зазоры между торцами балок и стенками подколонников.

По фундаментным балкам устраивают гидроизоляцию стен, состоящую из одного-двух слоев рулонного водонепроницаемого материала на мастике. Во избежание деформации балок вследствие пучения грунтов снизу и с боков балок предусматривают подсыпку из шлака, песка или кирпичного щебня. Балки изготовляют из бетона класса В15—В30.

Свайные фундаменты (рис. 6.) под колонны промышленных зданий состоят из забивных или набивных свай, поверх которых укладывают ростверк и железобетонный башмак со стаканом для заделки колонн. Свайные фундаменты устраивают в случае залегания у поверхности земли слабых грунтов и при наличии грунтовых вод.

Рис. 6. Столбчатые фундаменты на сваях:

а — квадратного сечения; б — трубчатого сечения;

1 — «куст» железобетонных свай; 2 — фундаментный башмак; 3 — колонна;

4 — заделка монолитным бетоном; 5 — железобетонная оболочка;

6 — трубчатая свая

Лекция 2, 3

Железобетонные конструкции промышленных зданий

Пространственную систему, состоящую из колонн, подкрановых балок и несущих конструкций покрытия, называют каркасом одноэтажного промышленного здания.

Вертикальные несущие элементы железобетонного каркаса называют колоннами. По расположению в здании колонны подразделяют на крайние и средние.

Колонны постоянного сечения (бесконсольные) (рис. 7) применяют в зданиях без мостовых кранов и в зданиях с подвесными кранами.

Колонны крайних рядов — прямоугольного постоянного по высоте сечения. Средние колонны, имеющие в плоскости поперечной рамы размер сечения менее 600 мм, снабжены вверху двусторонними консолями с таким выступом, чтобы длина площадки для опирания конструкции покрытия была равна 600 мм. При размере сечения 600 мм и более колонны не имеют консолей.

В колоннах, примыкающих к торцовым стенам, должны быть предусмотрены со стороны стен закладные детали для крепления приколонных стоек фахверка, у которых нулевая привязка к продольным осям.

Рис. 7. Сборные железобетонные колонны

для бескрановых пролетов одноэтажных зданий:

а — крайние колонны; б, в — средние колонны;

1 — закладные стальные детали для крепления ферм или балок покрытия;

2 — то же для приварки анкеров, скрепляющих стену с колоннами;

3 — риски; 4 — анкерный болт

Колонны изготовляются из бетона класса В15—В30. Основная рабочая арматура — стержневая из горячекатаной стали периодического профиля класса A-III.

Колонны прямоугольного сечения для здания с мостовыми кранами, имеющие консоли (рис. 8, а, б), применяют в зданиях пролетом 18 и 24 м, высотой до 10,8 м, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10—20 т. Крайние колонны одноконсольные, средние — двухконсольные. Колонны имеют прямоугольное поперечное сечение как в верхней (надкрановой), так и в нижней (подкрановой) части.

Рис. 8. Сборные железобетонные колонны для крановых пролетов:

а, б — одноветвевые (крайние и средние); в, г — двухветвевые;

1 — закладные детали для крепления балок или ферм покрытия; 2 — то же

для приварки анкеров, скрепляющих стену с колоннами; 3 — риски;

4 — анкерные болты; 5 — закладные детали для крепления подкрановых балок

Колонны внутренних и наружных рядов, устанавливаемые в местах расположения вертикальных связей, должны иметь закладные детали для крепления связей.

Колонны изготовляются из бетона класса В15, В25. Основная рабочая арматура — стержневая из горячекатаной стали периодического профиля класса A-III.

Двухветвевые колонны (рис. 8, в, г) применяются в зданиях пролетом 18, 24, 30 м, высотой от 10,8 до 18 м, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т.

Для крайних колонн при шаге 6 м, высоте не более 14,4 м и грузоподъемности крана меньше или равной 30 т принята нулевая привязка, а в остальных случаях — 250 мм.

Колонны запроектированы в нижней части с двумя ветвями и соединительными распорками. Ветви, распорки и верхняя часть всех колонн имеют сплошное прямоугольное сечение.

Колонны изготовляются из бетона класса В15, В25. Основная рабочая арматура — стержневая из горячекатаной стали периодического профиля класса А-Ш.

Нижние части железобетонных колонн, заводимые в стакан, в номинальную высоту колонны не включаются. Колонны предназначены для использования в условиях, когда верх фундаментов имеет отметку -0,150. Длину колонн подбирают в зависимости от высоты цеха и глубины заделки в стакан фундамента.

В зданиях с подстропильными конструкциями длина средних колонн уменьшается на 700 мм.

Подкрановые и обвязочные балки

Железобетонные подкрановые балки (рис. 9) применяют в зданиях при шаге колонн 6 и 12 м, при грузоподъемности кранов до 30 т. Балки имеют тавровое и двутавровое сечение с утолщением стенок на опорах. Унифицированные размеры балок принимают в зависимости от шага колонн и грузоподъемности кранов: при шаге колонн 6 м балки имеют длину 5950 мм, высоту сечения 800, 1000, 1200 мм; при шаге колонн 12 м длина балок 11 950 мм, высота 1400, 1600, 2000 мм. Изготовляют из бетона класса В25, В30, В40 с предварительно напряженной арматурой.

По местоположению в здании различают подкрановые балки рядовые и торцовые. Они отличаются местоположением закладных пластин.

В балках предусматриваются закладные элементы для крепления к колоннам (стальные листы) и для крепления к ним крановых рельсов (трубки диаметром 20—25 мм через 750 мм подлине полки).

Рис. 9. Сборные железобетонные подкрановые балки:

а — пролетом 6 м; б — пролетом 12 м; в — опирание подкрановой балки

на колонну (общий вид); г — то же, с фасада и в сечении;

1 — закладные детали колонны; 2 — то же подкрановой балки;

3 — стальная планка; 4 — стальная накладка; 5 — заделка бетоном;

6 — отверстия для крепления рельса

Крепят подкрановые балки к колоннам сваркой закладных элементов и анкерных болтов. Болтовые соединения после окончательной выверки заваривают. Рельсы к подкрановым балкам крепят стальными парными лапками, расположенными через 750 мм. Под рельсы и лапки укладывают упругие прокладки из прорезиненной ткани толщиной 8—10 мм.

Во избежание ударов мостовых кранов о торцовые стены здания на концах подкрановых путей устраивают стальные упоры, снабженные деревянным брусом.

Обвязочные железобетонные балки (рис. 10) предназначены для опирания кирпичных и мелкоблочных стен в местах перепада высот пролетов, а также для повышения прочности и устойчивости высоких самонесущих стен. Обычно балки устраивают над оконными проемами. Железобетонные обвязочные балки имеют длину 5950 мм, высоту сечения 585 мм, ширину 200, 250, 380 мм. Их устанавливают на стальные опорные столики и крепят к колоннам с помощью стальных планок, привариваемых к закладным элементам.

Стены над обвязочными балками можно предусматривать сплошными, с отдельными проемами, с ленточным остеклением.

Балки изготовляются из бетона класса В15.

Рис. 10. Обвязочные балки, их опирание на колонны:

а — балка прямоугольного сечения; б — балка прямоугольного

сечения с полочкой; в — опирание балок (вид снизу) на стальную консоль;

1 — закладные детали; 2 — сварная металлическая консоль;

3 — монтажная накладка

Стропильные и подстропильные балки и фермы

В покрытиях зданий несущими элементами служат балки и фермы, укладываемые поперек или вдоль здания.

По характеру укладки балки и фермы бывают: стропильные, если они перекрывают пролет, поддерживают опертые на них конструкции покрытия, и подстропильные, если перекрывают 12-18-метровые шаги колонн продольного ряда и служат опорой для стропильных конструкций.

Железобетонные стропильные балки (рис. 11) перекрывают пролеты 6, 9, 12 и 18 м. Для их изготовления используют бетон класса В15-В40. На верхнем поясе балок предусматривают закладные де-

Рис. 11. Железобетонные стропильные балки:

а — односкатная таврового сечения; б — односкатная двутаврового сечения;

в —двускатная (пролетом 6-9 м); г —двускатная (пролетом 12-18 м);

д — решетчатая (пролетом 12-18 м); е — с параллельными поясами;

1 — опорный стальной лист; 2 — закладные детали

тали для крепления плит покрытия или прогонов, на нижней полке и стенке балки — закладные детали для крепления путей подвесного крана.

Балки крепят к колоннам сваркой закладных деталей.

Названия балок зависят от очертания верхнего пояса.

Односкатные балки применяются в однопролетных зданиях. Балки имеют тавровое сечение с утолщением на опорах и с толщиной стенки 100 мм. Для 12-метровых пролетов используются балки двутаврового сечения с предварительно напряженной арматурой.

Двускатные балки предназначены для зданий со скатной кровлей. Для пролетов 6 и 9 м применяются балки таврового сечения с утолщением на опоре и толщиной стенки 100 мм. Для 12—18-метровых пролетов предназначаются балки двутаврового сечения с вертикальной стенкой толщиной 80 мм и с предварительно напряженной арматурой.

Решетчатые балки имеют прямоугольное сечение с отверстиями для пропуска труб, электрокабелей и др.

Балки С параллельными поясами используются для зданий с плоской кровлей. Они имеют двутавровое сечение с утолщением в опорных узлах и толщиной вертикальной стенки 80 мм.

Железобетонные стропильные фермы (рис. 12) используются в зданиях пролетом 18, 24, 30, 36 м. Между нижним и верхним поясами ферм располагают систему стоек и раскосов. Решетка ферм предусматривается таким образом, чтобы плиты перекрытия шириной 1,5 и 3 м опирались на фермы в узлах стоек и раскосов. В основном применяются плиты 3 м, на особо нагруженных участках — 1,5 м.

Широкое применение получили сегментные безраскосные фермы пролетом 18 и 24 м, сечения верхнего и нижнего пояса прямоугольные.

Для уменьшения уклона покрытия для многопролетных зданий предусматривают устройство на верхнем поясе ферм специальных стоек (столбиков), на которые опирают плиты покрытия. Придание покрытию малого уклона обеспечивает лучшую возможность механизации кровельных работ, что создает большую надежность кровли в эксплуатации. Однако из-за необходимости увеличения при этом высоты наружных стен малоуклонные кровли целесообразны в многопролетных зданиях.

Подстропильные фермы изготовляют трех видов:

· для малоуклонных кровель большей высоты;

· для скатных кровель меньшей высоты с устройством стоек на опорах, служащих опорой для крайних настилов покрытия;

·

o

с провисающим нижним поясом.

Рис. 12. Железобетонные фермы:

а, б — стропильные сегментные раскосные;

в _ стропильная арочная безраскосная;

г_ стропильная безраскосная с опорами для устройства плоских покрытий;

д _ стропильная с параллельными поясами;

е — подстропильная для скатных покрытий;

ж — подстропильная для плоских покрытий

В опорных частях подстропильной фермы и в ее среднем нижнем узле предусмотрены площадки для опирания стропильных ферм. Изготовляют фермы из бетона класса В25—В40. Нижний пояс выполняют предварительно напряженным и армируют пучками из высокопрочной проволоки. Для армирования верхнего пояса, раскосов и стоек применяют сварные каркасы из горячекатаной стали периодического профиля.

Крепят фермы к колоннам болтами и сваркой закладных деталей. В фермах предусмотрены закладные детали.

Привязка колонн к разбивочным осям здания

В одноэтажных промышленных зданиях с железобетонным и смешанным каркасами колонны крайних рядов по отношению к продольным разбивочным осям имеют нулевую привязку, т.е. наружная грань колонны совмещается с продольной разбивочной осью и совпадает с внутренней гранью стенового ограждения. При этом между внутренней гранью панели и колонной должен быть предусмотрен зазор 30 мм (рис. 13).

Колонны средних рядов в железобетонном, стальном и смешанном каркасах имеют по отношению к продольной разбивочной оси центральную привязку, т.е. разбивочная ось среднего ряда колонн совмещается с осью сечения надкрановой части колонн.

Колонны крайних рядов в стальном каркасе по отношению к продольной разбивочной оси имеют привязку 250 мм и совмещаются с внутренней гранью стеновой панели с зазором 30 мм.

Торцовые колонны основных рядов любого каркаса по отношению к крайней поперечной разбивочной оси имеют привязку 500 мм, т.е. ось колонны отстает от этой крайней поперечной разбивочной оси на 500 мм.

Все колонны фахверка устанавливаются в торцах пролетов с шагом 6 м и предназначены для навешивания на них стеновых панелей и восприятия ветровых нагрузок. Независимо от рода материала по отношению к поперечной разбивочной оси пролета колонны фахверка имеют нулевую привязку.

В железобетонном и смешанном каркасах при пролете 72 м и более, а в стальном каркасе — 120 м и более посредине пролетов в поперечном направлении предусматривается температурный шов, который устраивается за счет установки пары колонн, оси которых отстают от оси температурного шва, совмещенного с очередной шаговой осью, на 500 мм каждая. Благодаря этому создается два температурных блока, независимо работающих под нагрузкой. Для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости колонн в вертикальном направлении в середине температурного блока меж ду колоннами предусматриваются вертикальные стальные связи (при шаге колонн 6м — крестовые, при шаге 12 м — портальные).

Рис. 13. Привязка несущих конструкций одноэтажных

промышленных зданий к разбивочным осям:

а — продольных наружных стен и колонн (бескрановых зданий);

б — продольных стен и колонн (при кранах грузоподъемностью до 30 т);

в — продольных наружных стен и колонн (при кранах

грузоподъемностью до 50 т); г — в торцовых стенах;

д — в местах деформационных швов (ДШ); е — фрагмент плана здания;

1 — стены; 2 — колонны; 3 — подвесной кран; 4 — мостовой кран;

5 — фахверковая колонна; 6 — подкрановая балка

Продольные температурные швы или переход высот продольных пролетов решаются на двух рядах колонн, при этом предусматриваются парные разбивочные оси со вставкой 500, 1000, 1500 мм. В здании со стальным каркасом переход высот осуществляется на одной колонне за счет изменения высоты ее ветвей.

Примыкание двух взаимно-перпендикулярных пролетов осуществляется на двух колоннах со вставкой по наружной стене и в уровне покрытия. Размер вставки определяется в зависимости от толщины наружных стен и от привязки колонн.

В здании при наличии мостовых электрокранов вертикальные оси крановых путей отстают от продольных разбивочных осей здания на 750 мм (без прохода) и на 1000 мм (с проходом), а при наличии подвесных кранов вертикальные оси подвески и передвижения их отстают от продольных разбивочных осей на 1500 мм.

Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса

Система связей призвана обеспечить необходимую пространственную жесткость каркаса. В ее состав входят:

· вертикальные связи;

· горизонтальные связи по верхнему (сжатому) поясу ферм;

· связи по фонарям.

Вертикальные связи располагают:

· между колоннами в середине температурного блока в каждом ряду колонн: при шаге колонн 6м — крестовые; 12м — портальные. В зданиях бескрановых и с подвесными кранами связи ставят только при высоте колонн 9,6 м. Выполняют связи из уголков или швеллеров и крепят к колоннам с помощью косынок (рис. 14);

· между опорами ферм и балок связи ставят в крайних ячейках температурного блока в зданиях с плоским покрытием. Без подстропильных конструкций — в каждом ряду колонн, с подстропильной конструкцией — только в крайних рядах колонн.

Горизонтальными связями являются: плиты покрытия;

· в торцах фонарных проемов устойчивость стропильных балок и ферм обеспечивается горизонтальными крестовыми связями, установленными в уровне верхнего пояса, в последующих пролетах (под фонарями) — стальными распорками; при больших пролетах и высоте здания на уровне нижнего пояса ферм устраивают горизонтальные связи между крайними парами ферм, находящимися в торцах здания; в зданиях с шагом крайних и средних колонн 12 м предусматриваются горизонтальные фермы в торцах (по две в каждом пролете на температурный блок). Эти фермы стоят на уровне нижнего пояса стропильных ферм.

Рис. 14 Обеспечение пространственной жесткости каркаса:

а — размещение горизонтальных связей в покрытии; б — усиление торцовых

стен венцовыми фермами; в — размещение вертикальных связей в зданиях

с плоскими покрытиями (без подстропильных конструкций);

г — вертикальные связи в зданиях с подстропильными конструкциями;

д — вертикальные крестовые связи; е — вертикальные портальные связи;

1 — колонны; 2 — стропильные фермы; 3 — плиты покрытия; 4 — фонарь;

5 — ветровая ферма; 6 — горизонтальная крестовая связь (в торцах фонарного проема); 7 — стальные распорки (в уровне верхнего

пояса ферм); 8 — подкрановые балки; 9 — металлические связевые

фермы между опорами стропильных ферм; 10 — вертикальные крестовые

связи (в продольном ряду колонн); 11 — подстропильные фермы;

12 — вертикальные портальные связи (в продольном ряду колонн)

Узлы сборного железобетонного каркаса

Места сопряжений разнотипных элементов сборного каркаса называют узлами (рис. 15). Узлы железобетонных каркасов должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, долговечности; неизменяемости сопрягаемых элементов при действии монтажных и эксплуатационных нагрузок; простоты при монтаже и заделке.

Сопряжение колонны с фундаментом. Глубина заделки колонн прямоугольного сечения 0,85 м, двухветвевого — 1,2 м. Стык замоно-личивают бетоном класса не ниже В15. Бороздки на гранях колонны способствуют лучшему сцеплению бетона в полости стыка.

Опирание подкрановой балки на выступы колонны. К опорам балки (до ее установки) приваривают стальной лист с вырезами для анкерных болтов. На опорах колонны балку закрепляют к анкерным болтам и приваривают закладные детали. Верхнюю полку подкрановой балки закрепляют стальными планками, приваренными к закладным деталям.

Сопряжение стропильных ферм и балок с колонной. К опорам стропильных конструкций приваривают стальные листы. После установки и выверки опорные листы стропильных конструкций приваривают к закладным деталям на оголовке колонны.

Опирание подстропильных конструкций на оголовке колонны. Закладные детали стыкуемых элементов сваривают потолочным швом.

Крепление подвесных кранов к конструкциям покрытия. Несущие балки кранов закрепляют болтами к стальным обоймам на стропильных конструкциях. Перекидные балки перераспределяют нагрузку от подвесных кранов между узлами стропильных ферм.

Сопряжение стропильных и подстропильных элементов аналогично креплению ферм и балок на оголовке колонн.

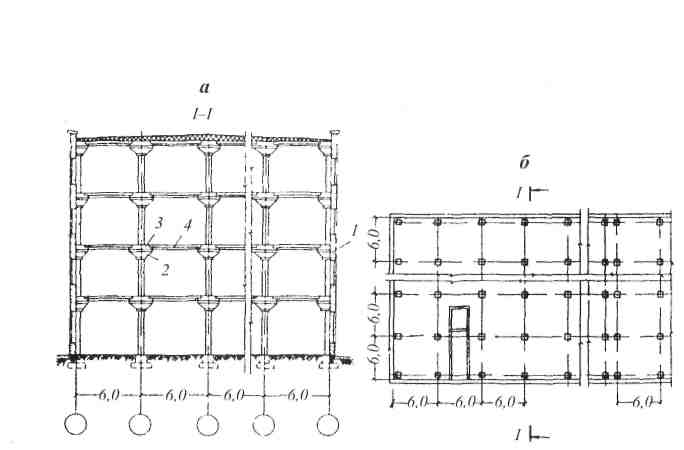

Многоэтажный сборный железобетонный каркас

Многоэтажные промышленные здания возводят, как правило, каркасными.

В зависимости от типа перекрытия конструктивная схема здания может быть балочная и безбалочная.

В балочных железобетонных каркасах (рис. 16) несущими элементами являются фундаменты с фундаментными балками, колонны, ригели, панели перекрытий и покрытия, а также металлические связи.

Фундаменты устраивают столбчатые стаканного типа.

Колонны сечением 400 х 400, 400 х 600 мм консольного типа высотой в один этаж (для зданий с высотой этажа 6 м и для верхних этажей трех- и пятиэтажных зданий), в два этажа (для двух нижних,

Рис. 15. Узлы железобетонного каркаса одноэтажных промышленных зданий: а — сопряжение колонны с фундаментом; б — опирание подкрановой балки

на колонну; в — сопряжение балок и ферм с колонной; г — опирание

подстропильных конструкций на оголовке колонны; д — крепление подвесных

кранов к несущим балкам покрытия; е — опирание стропильных

и подстропильных балок на оголовки колонны;

ж — сопряжение стропильных, подстропильных ферм;

1 — фундамент; 2 — колонна; 3 — монолитный бетон; 4 — бороздки;

5 — закладная деталь; 6 — крепежная планка; 7 — болты М20;

8 — опорный лист толщиной 12 мм; 9 — подстропильные балки;

10 —сварной потолочный шов; 11 — стропильная балка;

12 — стальная обойма; 13 — несущая балка подвесного крана;

14 — стропильная ферма

Рис. 16. Многоэтажное здание с балочными перекрытиями:

а — поперечный разрез здания с плитами, опертыми на полки ригелей;

б — план; в — детали каркаса; 1 — самонесущая стена; 2 — ригель с полками;

3 — ребристые плиты; 4 — консоль колонны;

5 — железобетонный элемент для заполнения деформационных швов

Рис. 17. Сопряжение колонн между собой и с ригелями:

а — конструкция стыка колонн; б — общий вид сопряжения колонны и ригеля;

1 — стыкуемые оголовки колонн; 2 — центрирующая прокладка;

3 — рихтовочная пластинка; 4 — арматура колонны рабочая;

5 — то же поперечная; 6 — стыковые стержни;

7 — зачеканка и замоноличивание бетоном класса В25; 8 — ригель;

9 — плита перекрытия (связевая); 10 —закладные детали колонны

ригеля и плит; 11 — сварка арматуры, выпущенной из колонны и ригелей;

12 — накладка для сварки плит

а также для верхних этажей четырехэтажных зданий) и в три этажа (для зданий с высотой этажа 3,6 м). У крайних колонн для опирания ригелей имеются консоли с одной стороны, у средних колонн — консоли с обеих сторон. Колонны изготовляют из бетона класса В15-В40.

На консоли колонн в поперечном направлении укладывают ригели. Их изготовляют из бетона класса В25, В30. Ригели первого типа (с полками для опирания плит) перекрывают пролеты 6 и 9 м. Ригели второго типа имеют прямоугольное сечение, их применяют в перекрытиях при установке провисающего оборудования.

Плиты перекрытий и покрытий изготовляются с продольными и поперечными ребрами из бетона класса В15—В35. По ширине их подразделяют на основные и доборные, укладываемые у наружных продольных стен. У основных плит, укладываемых по верху ригелей, в торцах имеются вырезы (для пропуска колонн). При нагруз-ках на перекрытие до 125 кН/м2 применяются плоские пустотелые плиты, а вдоль средних рядов колонн укладывают сантехнические панели.

Связи между колоннами устанавливают поэтажно в середине температурного блока по продольным рядам колонн. Их изготовляют из стальных уголков в виде порталов или треугольников такой же конструкции, как и в одноэтажных зданиях.

Привязка колонн крайних рядов и наружных стен к продольным разбивочным осям нулевая, либо разбивочная ось здания проходит по центру колонны. Привязка колонн торцовых стен принимается 500 мм, а в зданиях с сеткой колонн 6x6 м — осевая. Колонны средних рядов располагаются на пересечении продольных и поперечных осей. Узлы каркаса (рис. 17) — это опорные соединения однотипных или разнотипных сборных элементов, обеспечивающих пространственную жесткость конструктивных стержней. К основным узлам относят:

сопряжение ригелей с колоннами достигается сваркой закладных деталей ригелей и консолей колонн, а также сваркой выпусков верхней арматуры ригелей со стержнями, пропущенными сквозь тело колонны. Зазоры между колоннами и торцами ригелей заполняют бетоном;

стыки колонн многоэтажных зданий для удобства монтажа предусматривают на высоте 0,6 м от уровня пола. Торцы колонн снабжены стальными оголовкам. Стык осуществляется приваркой стыковых стержней к металлическим оголовкам с последующим замоноличиванием;

стыки плит перекрытия. Уложенные плиты соединяют сваркой закладных деталей с ригелями, с колоннами и между собой. Полости стыков между ребрами замоноличивают бетоном. Безбалочный железобетонный каркас с сеткой колонн 6x6м в виде многоярусной и многопролетной рамы с жесткими узлами и нагрузками на перекрытие от 5 до 30 кН/м2 (рис. 18).

Основные элементы каркаса: колонны, капители, межколонные и пролетные плиты — изготовляют из бетона класса В25—В40.

Колонны высотой в один этаж устанавливают по сетке 6x6м. В верхней части колонны имеется уширение (оголовки) для опирания капителей, которое имеет вид опрокинутой усеченной пирамиды со сквозной полостью для сопряжения с концами колонн.

Рис. 18. Многоэтажное здание с безбалочными перекрытиями:

а — поперечный разрез; б — план; 1 — самонесущая стена;

2 — капитель колонны; 3 — плиты межколонные; 4 — то же пролетные

Рис.19. Сборное безбалочное перекрытие:

а — план и разрезы; б — общий вид;

1 — оголовок колонны; 2 — капитель; 3 — плита межколонная;

4 — то же пролетная; 5 — монолитный бетон;

6 — монолитный железобетон;

7 — полка для опирания пролетной плиты; 8 — колонна

Капитель надевают на оголовок и крепят сваркой стальных закладных деталей. На капители в двух взаимно-перпендикулярных направлениях укладывают многопустотные межколонные плиты и приваривают по концам к закладным деталям капителей. После установки колонны следующего этажа стык заливают бетоном. Затем в зону между концами межколонных плит укладывают стальную арматуру, приваривая ее к закладным деталям. После забето-нирования плиты работают как неразрезные конструкции.

Участки перекрытия, ограниченные межколонными плитами, заполняют пролетными плитами квадратной формы, опирая их по контуру на четверти, предусмотренные в боковых гранях межколонных плит.

К основным узлам безбалочного каркаса относят (рис. 19): стыки колонн, расположенные на 1 м выше перекрытия, такой же конструкции, как и в балочном каркасе; стык капители с колонной. На четырехстороннюю консоль колонны опирают капитель, приваривая снизу закладные детали, а сверху арматурные накладки. Зазор между колонной и капителью замоноличивают бетоном класса В25; стыки плит перекрытия. Межколонные плиты опирают выпусками арматуры на закладные детали, замоноличивая стык бетоном. Пролетные плиты опирают выпусками арматуры на закладные детали межколонных панелей. После сварки клиновидные пазы стыков замоноличивают.

ЛЕКЦИЯ 4

Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий

Пространственную систему металлических конструкций, образованную колоннами, подкрановыми балками, фермами, прогонами и связями, называют стальным каркасом. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается укладкой подкрановых балок, прогонов, связей между поперечными рамами.

Элементы каркаса изготовляют из малоуглеродистых и высокопрочных сталей. Сопряжение элементов стального каркаса осуществляют на болтах, сварке и заклепках (при значительных динамических нагрузках).

Рис. 20. Основные типы стальных колонн:

а — сплошного постоянного сечения для зданий без мостовых кранов;

б — то же двухветвевого сечения; в — сплошного сечения для зданий,

оборудованных мостовыми кранами; г— то же, двухветвевого переменного

сечения; д — то же, раздельного типа переменного сечения

Каркасы одноэтажных промышленных зданий с пролетами 18,24, 30, 36 м и шагом колонн 6 и 12 м возводят из типовых металлических конструкций.

Стальные каркасы допускаются: при высоте одноэтажного здания более 14,4 м; при грузоподъемности кранов 50 т и более; при пролетах здания 30 м и более, а в неотапливаемых зданиях — 18 м и более; при двухъярусном расположении кранов; при высоких динамических нагрузках; при строительстве в труднодоступных районах.

Устройство стального каркаса наиболее оправдано для многих цехов металлургической промышленности (мартеновские, прокатные и др.) и в цехах тяжелого машиностроения.

Повышение коррозионной стойкости стального каркаса достигается нанесением соответствующих защитных покрытий — масляных красок, битумных лаков. С этой же целью для работы в агрессивной среде следует применять круглые, гнутые, сплошностенчатые конструктивные формы элементов, в которых отсутствуют места скопления влаги и пыли, являющиеся источником развития коррозии.

Защита стальных конструкций от чрезмерного нагрева производится облицовкой огнеупорными материалами (керамикой, бетонами) и установкой отражающих экранов при постоянном источнике теплоизоляции (на некоторых участках горячих цехов).

Применение железобетонных настилов по стальным фермам приводит к увеличению расхода металла, поэтому предпочтительно использование легких ограждающих конструкций (профилированный стальной лист, асбестоцементные изделия, эффективный утеплитель).

Типы стальных колонн. Их опирание на фундамент

В колоннах различают следующие части:

• оголовок, воспринимающий нагрузку от вышележащих конструкций;

• стержень (ствол), имеющий надкрановую и подкрановую части;

· башмак (база), передающий нагрузку на фундамент.

Стальные колонны (рис. 20) различают по следующим признакам:

· по местоположению: для крайних и средних рядов;

· по конструкции ствола: постоянного сечения, переменного (ступенчатого) сечения;

· по сечению ствола: сплошные, сквозные (из отдельных ветвей, соединенных раскосами или планками), смешанного типа (надкрановая часть сплошная, подкрановая сквозная).

Колонны постоянного сечения представляют собой прокатные сварные двутавры с консолями для опирания подкрановых балок. Их устанавливают в бескрановых или крановых зданиях высотой 8,4-9,6 м (при грузоподъемности кранов до 20 т). Привязка крайних колонн: при Н= 6—8,4 м — нулевая; при Н= 8,4—9,6 м — 250 мм.

Расстояние от уровня пола до верха подколонника 600 мм (для колонн =8,4—9,6 м), 200 мм (для колонн Н = 6—8,4 м).

Рис. 21. Стальные подкрановые балки:

а — сплошного сечения из прокатных двутавров с усилением верхних полок;

б — то же сварные; в — то же, клепаные; г — сквозного сечения;

д — крепление балок к железобетонной колонне; е — то же к стальной;

ж — крепление рельса к балке крюками; з — то же лапками;

1 — тормозная балка; 2 — крепежная планка; 3 — упорный уголок;

4 — стальная фасовка; 5 — подставка; 6 — цементно-песчаный раствор;

7 — опорное ребро; 8 — рельс; 9 — крюк; 10 — стальная лапка

Ступенчатые (двухветвевые) колонны предназначены для зданий с высотой этажа 9,6—18 м, оборудованных кранами грузоподъемностью до 125 т. Надкрановая часть колонны (шейка) выполняется из сварного двутавра, подкрановая состоит из двух ветвей, соединенных решеткой. Подкрановую часть двухветвевых колонн выполняют из прокатных швеллеров и двутавров (при высоте сечения до 400 мм), из гнутых швеллеров и двутавров сварных или прокатных (при высоте сечения 400—650 мм).

Башмаки стальных колонн крепят к анкерным болтам, заделанным в железобетонный фундамент. Опирание осуществляют через слой цементно-песчаного раствора или бетона на мелком заполнителе. Конструкция башмака зависит от сечения колонны, характера нагрузки (центральная, внецентренная). Башмаки колонн сплошных и решетчатых (при небольшом расстоянии между ветвями) имеют общую базу. В зависимости от высоты траверсы нижний торец колонны располагают на отметке 0,6—0,9 м. Заглубленную часть колонны для защиты от коррозии бетонируют.

Подкрановые балки

Двутавровые балки пролетом 6 и 12 м применяют в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью до 200 т. Сечение балок симметричное или асимметричное (с уширенным верхним поясом), вертикальная стенка сплошная, усиленная двусторонними ребрами, расположенными через 1,5 м. Высота подкрановых балок 600—2050 мм, их изготовляют из прокатного металла и сварными (рис. 21).

По статической работе подкрановые балки делят на разрезные, имеющие по всей длине постоянное сечение и стыкуемые на опорах; неразрезные, компонуемые из различных сечений, со стыками, расположенными в четвертях пролета.

Тормозные балки и фермы (рис. 22) обеспечивают устойчивость подкрановых балок и воспринимают тормозные усилия мостовых кранов. Их закрепляют к поясам подкрановых балок и сверху приваривают стальной рифленый лист, используемый для прохода вдоль подкрановых путей. При шаге колонн 6 м верхние пояса подкрановых балок связывают тормозными балками только в связевых шагах колонн. При шаге колонн 12 м при устройстве проходов при кранах грузоподъемностью более 75 т по всей длине подкрановых балок устраивают тормозные фермы.

Крановые пути для кранов грузоподъемностью до 20 т устраивают из железнодорожных рельсов, закрепленных крюками или планками с вертикальными ребрами.

Для кранов грузоподъемностью более 20 т укладывают рельсы от КР-50 до КР-140, закрепляемые болтами с прижимными лапками. Концевые опоры приваривают к подкрановой балке и снабжают брусчатым амортизатором.

Балки опирают на колонны через опорные торцовые ребра и крепят к ним болтами и планками. Между собой балки соединяют болтами, пропускаемыми через опорные ребра. Балки изготовляются средние и крайние. Крайние балки устанавливаются у температурных швов и в торцах пролетов, у этих балок одна из опор отодвинута на 500 мм.

При опирании балок на железобетонные колонны под балки устанавливают специальные подставки (рис. 21, д).

Рис. 22. Тормозные элементы подкрановых балок:

а — тормозная балка, соединяющая подкрановые конструкции

на средних колоннах; б — тормозная ферма, соединяющая подкрановые

конструкции на средних колоннах; в — тормозная балка для крайних колонн;

г — тормозная ферма для крайних колонн;

1 — двутавровые подкрановые балки; 2 — стальной рифленый лист,

усиленный снизу ребрами из уголков; 3 — решетка из уголков; 4 — швеллер;

5 — вертикальная решетка тормозной фермы; 6 — стальные уголки,

поддерживающие раскосы тормозной балки

Рис. 23. Схемы стальных стропильных и подстропильных ферм:

а — с параллельными поясами для плоских покрытий;

б — треугольная для неутепленных покрытий; в — подстропильная

с параллельными поясами; г— подстропильная треугольная

Стропильные и подстропильные фермы покрытий

Стальные типовые фермы пролетом 18—36 м применяют в плоских и скатных покрытиях. Их изготовляют из углеродистых и низколегированных сталей.

Стропильные фермы с параллельными поясами (рис. 23) предназначены для устройства плоской кровли из железобетонных плит или стального профилированного настила. Шаг ферм 6, 12 м.

Элементы фермы изготовляют из уголков, широкополочныхтав-ров, соединяемых в узлах электросваркой или высокопрочными болтами. Верхний и нижний пояса фермы имеют уклон 1,5%, что компенсирует провисание конструкции в процессе эксплуатации. При креплении путей подвесных кранов фермы усиливают дополнительными подвесками. У опор ферм на колонны устанавливают опорные стойки двутаврового сечения, поэтому длина ферм, поставляемых заводом-изготовителем, будет на 400 мм меньше за счет укорочения крайних панелей поясов ферм.

В крайних рядах наружная линия стойки служит продолжением наружной грани колонны, что обеспечивает крепление наружных стен к каркасу по всей высоте.

Фермы шарнирно опирают на колонны. При шаге колонн крайних рядов 6 м, а средних 12 м и более возникает необходимость установки подстропильных ферм.

Решетка ферм определяется целесообразным распределением усилий между раскосами и стойками. При этом расстояние между углами ферм принимают обычно по верхнему поясу 3 м, по нижнему — 6 м. В фермах пролетом 24, 30, 36 м для удобства устройства монтажного стыка посредине пролета появляется дополнительный вертикальный элемент.

Рис. 24. Установка связей в покрытии (шатре) стального каркаса:

а — в уровне верхнего пояса стропильных ферм; б — в уровне нижнего пояса

стропильных ферм; в — продольный разрез (шатра) в коньке;

г — продольный разрез (шатра) по опорам стропильных ферм;

1 — фермы; 2 — горизонтальные связи; 3 — вертикальные связи

в виде фермы с параллельными поясами; 4 — распорки (в коньковых

узлах фермы); 5 — поперечная связевая ферма (в середине

температурного блока); 6 — продольная связевая ферма;

7 — растяжки (в уровне нижнего пояса фермы)

Связи в стальном каркасе

Конструктивные элементы (связи), установленные между стропильными фермами и колоннами, обеспечивают пространственную жесткость каркаса (рис. 24, 25). Вертикальные связи:

между стальными колоннами разделяют на основные и верхние. Основные располагают по высоте подкрановой части колонны в середине температурного блока в каждом ряду колонн. Верхние вертикальные связи (в надкрановой части колонн) располагают по границе температурного блока и в местах расположения вертикальных связей между фермами покрытия; между стропильными фермами закрепляют вертикальные крестовые связи или фермочки с параллельными поясами. Их располагают между опорами ферм по краям и в середине пролета. Горизонтальные связи: • горизонтальные связи по нижним поясам ферм располагают поперек и вдоль пролетов, поперечные — у торцов и температурных швов. Если температурный блок 120—150 м и краны большой грузоподъемности, то промежуточные связевые фермы устраивают через 60 м. Продольные горизонтальные связи устраивают по крайним панелям нижних поясов стропильных ферм. В однопролетных — вдоль обоих рядов колонн, в многопролетных — вдоль крайних и через ряд вдоль средних. Если примыкают два пролета, разных по высоте, продольные связи располагают с обеих сторон колонн; горизонтальные связи по верхнему поясу ферм устанавливают в торцах и у температурного шва. Если длина блоков больше 96 м, то через 42—60 м ставят промежуточные связевые фермы. Распорки устанавливают на участках покрытия под фонарями в коньковых узлах ферм.

Узлы стального каркаса

Опирание подкрановых балок на консоли (рис. 26) или выступы колонн осуществляется нижней строганой кромкой опорных ребер, которые соединяются между собой болтами. Верхнюю часть балок закрепляют стальными планками, приваренными к колоннам.

Сопряжение стропильных ферм с колоннами выполняют шарнирным (рис. 27). К надопорной стойке, закрепленной на оголовке колонны, прикрепляют болтами верхний и нижний пояса ферм.

Сопряжение подстропильных ферм на оголовке колонны. Нижний пояс фермы примыкает к надопорной стойке из сварного двутавра и крепится к ней болтами.

Рис. 25. Связи в шатре стального каркаса:

1 — колонны; 2 — связи по нижнему поясу ферм;

3 _ связи по верхнему поясу ферм; 4 — распорки;

5 _ вертикальные связи в плоскости конька

Рис. 26. Крепление Рис. 27. Сопряжение

подкрановых балок: стропильных ферм с колонной:

а - к крайней колонне; а - на опоре; б - в пролете

б — к средней колонне; 1 — консоль колонны;

2 — подкрановая балка; 3 — крепежные планки

Сопряжение стропильной фермы с подстропильной осуществляют на опорном столике нижнего пояса (рис. 28).

Смешанные каркасы

Каркас, у которого сжатые и изгибаемые элементы выполнены из различного материала, называют смешанным. Для одноэтажных промышленных зданий целесообразны каркасы следующих видов: колонны — железобетонные, подкрановые балки, несущие конструкции покрытия — стальные; колонны — железобетонные, несущие конструкции покрытия — деревянные; колонны — металлические, конструкции покрытия —деревянные.

За счет рациональной работы элементов каркаса: железобетонных на сжатие, металлических и деревянных на изгиб — снижается материалоемкость здания. Уменьшение массы покрытия позволяет сократить размеры сечения колонн и подошвы фундаментов.

Рис. 28. Сопряжение стальных стропильных и подстропильных ферм:

а — схема установки ферм; б — сопряжение ферм на оголовке колонн;

е — сопряжение ферм в пролете;

1 — колонна; 2 — надопорная стойка; 3 — стропильные фермы;

4 — покрытие; 5 — подстропильная ферма; 6 — столик для опирания

стропильной фермы; 7 — нижний узел стропильной фермы; 8 — нижний узел

подстропильной фермы; 9 — верхние узлы стропильных ферм

Наиболее распространены каркасы с несущими элементами покрытия из металла. Металлические фермы устанавливают на железобетонные колонны через опорную плиту. Смонтированные конструкции закрепляют анкерными болтами, заделанными в оголовке колонны.

Здания из легких металлических конструкций

Несущие конструкции, прочность которых повышена благодаря применению высоких марок металла или эффективных профилей, а ограждающие элементы выполнены из тонколистового металла с эффективным утеплителем, называют легкими.

Из легких металлических конструкций возводят одноэтажные промышленные здания пролетом 18 и 24 м. Шаг колонн в крайних рядах 6 и 12 м, в средних —12 м.

Получили распространение здания со структурным покрытием из прокатных профилей или труб (рис. 29). Колонны в таких зданиях — из прокатных или сварных двутавров, из труб диаметром

Рис. 29. Здания со структурными покрытиями из труб

или прокатных профилей:

1 — колонны; 2 — подкрановые балки; 3 — пространственная структура

(из труб или прокатных профилей); 4 — покрытие из стального настила;

5 — зенитные фонари; 6 — прогоны покрытия;

7 _ панели из металлических листов с эффективным утеплителем;

8 _ окно; 9 — цоколь; 10 — стойка стенового фахверка;

11 — ригели стенового фахверка

325-530 мм. Подкрановые балки двутавровые сварные. Покрытие — пространственная структура, собранная из прокатных уголков или труб. Элементы структуры соединяются в узлах с помощью высокопрочных болтов, сварки, полусфер с внутренней резьбой. Фермы из круглых труб разработаны для устройства по ним легкого покрытия из стального профилированного листа.

Подстропильные конструкции для ферм из круглых труб при шаге колонн 12 м имеют треугольное очертание. Пояса их выполнены из круглых труб, а стойки из усиленного местами прокатного двутавра.

Прогоны выполняют из прокатных швеллеров высотой сечения 200-250 мм в зависимости от расчетной нагрузки. В необходимых случаях, особенно в ендовах, прогоны могут применяться усиленные или состоять из двух швеллеров. При шаге ферм 12 м прогоны устраивают решетчатого типа. Они имеют треугольную форму, верхний пояс — из парных прокатных швеллеров, а решетки — из одиночных холодногнутых.

Здания из легких металлических конструкций предназначены для предприятий машиностроения, легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

ЛЕКЦИЯ 5, 6

Стены промышленных зданий должны удовлетворять следующим требованиям:

· прочности и устойчивости;

· необходимой огнестойкости, соблюдению установленного температурно-влажностного режима в помещениях;

· долговечности, т.е. стойкости от воздействия внешней и внутренней (производственной) среды;

· индустриальности возведения;

· архитектурно-художественным;

· экономии, т.е. иметь минимальную массу и наименьшие показатели стоимости и трудоемкости на 1 м2 стены.

По характеру статической работы стены подразделяют: ненесущие (навесные) — передают свой вес на колонны каркаса, за исключением нижнего подоконного яруса, опирающегося на фундаментные балки. Вес ненесущих стен колонны воспринимают через обвязочные балки в стенах из мелких элементов и через опорные стальные столбики в панельных стенах. Наиболее эффективны ненесущие стены при легких крупноразмерных панелях (из асбестоцементных и металлических листов);

Рис. 30. Железобетонные колонны фахверка

самонесущие стены — несут собственный вес в пределах полной высоты здания и передают его на фундаментные балки. Связь с каркасом осуществляется анкерами. Высота самонесущих стен ограничивается и зависит от прочности материала и толщины стены, шага колонн, величины ветровой нагрузки. Самонесущие панельные стены наиболее эффективны для производств с влажными и мокрыми процессами, с химически агрессивной средой;

несущие стены — выполняются из кирпича и блоков. Воспринимают вес покрытия, ветровые усилия, иногда транспортные нагрузки. Повысить устойчивость несущих стен можно устройством пилястр с наружной и внутренней стороны. По месту расположения стены промышленных зданий подразделяют на наружные и внутренние, продольные и торцовые.

По конструктивному решению стены бывают: кирпичные, блочные, панельные (бетонные, из тонкого металлического листа с утеплителем), из листовых материалов (асбестоцемента, стеклопластика, металла).

В одноэтажных промышленных зданиях помимо основного каркаса применяют и дополнительный каркас стен — фахверк. Он устанавливается в плоскостях торцовых и продольных стен. Фахверк состоит из стоек и ригелей и обеспечивает устойчивость протяженных или высоких стен промышленного здания. Применяют фахверк в следующих случаях:

· при стенах из асбестоцементных и металлических листов;

· в зданиях высотой более 30 м независимо от конструкции стены;

· в зданиях с тяжелым режимом работы кранов при кирпичных стенах;

· при шаге колонн 12 м и длине наружных панелей 6 м.

В торцовых стенах зданий вследствие больших пролетов всегда устраивается фахверк. В крупнопанельных стенах он состоит из железобетонных или стальных колонн на самостоятельных фундаментах.

Железобетонные колонны фахверка (рис) применяются в одноэтажных промышленных зданиях высотой от 3 до 9,6 м. Внутренняя грань панельных стен располагается с зазором 30 мм по отношению к наружной грани колонн. Железобетонные колонны фахверка на 300 мм короче основных; до верха несущих конструкций они наращиваются двутавром № 24, а затем уголком 125 х 40 х 4 мм. Нижний конец колонн крепится к фундаменту шарнирно. Для этого поверх фундамента устанавливается при помощи анкерных болтов и цементной подливки стальной лист. Колонна устанавливается на этот лист и приваривается к нему с помощью закладных деталей.

В колоннах предусмотрены закладные детали:

· лист М-8 - в верхнем торце колонн для крепления их верхнего конца;

· уголки М-31 для крепления колонны к фундаменту;

· М-2 — в виде парных уголков для крепления продольных стен;

· М-3 —лист, к которому привариваются столики (для опирания ненесущих стен);

· М-4 — сквозные трубки для разгрузки и погрузки колонны;

· М-5 — для подъема колонны при монтаже.

Колонны изготовляют из бетона класса В15—ВЗО. Колонны армируют пространственными сварными каркасами. Рабочая арматура из горячекатаной стали периодического профиля класса A-III.

Колонны стального фахверка (рис. 31). Привязка колонн торцового фахверка нулевая, привязка колонн продольного фахверка определяется привязкой основных колонн каркаса. Верхняя часть колонны размещается в зазоре между стенкой и фермой покрытия и имеет сечение в виде двух швеллеров, полками обращенными вовнутрь. Номер швеллера зависит от материала несущих конструкций покрытия: в зданиях с металлическими конструкциями покрытия применяют швеллер № 12, с железобетонными конструкциями

Рис. 31. Виды привязки колонн

Рис. 32. Кирпичные стены промышленных зданий:

а — несущие, усиленные изнутри пилястрой; б — несущие, усиленные

снаружи контрфорсом; в — угол стены; г— фрагмент самонесущей стены;

д — опирание навесных стен на обвязочные балки;

е — крепление самонесущих стен к колоннам каркаса;

1 — фундаментная балка; 2 — отмостка; 3 — гидроизоляция;

4 — кирпичная кладка; 5 — железобетонная перемычка; 6 — карниз;

7 — колонна каркаса; 8 — закладная деталь; 9 — обвязочная балка;

10 —металлический столик; 11 — стальной анкер диаметром 10-12 мм

покрытия — швеллер № 30. При металлических конструкциях покрытия нижняя часть колонны имеет сечение разного размера и вида (швеллера № 14—30 или сварной двутавр). При железобетонных конструкциях покрытия нижняя часть колонны имеет сечение сварное двутавровое. К фундаменту колонны крепятся шарнирно. Колонны устанавливают на две стальные монтажные прокладки и закрепляют анкерными болтами. Зазор между опорным листом колонны и верхом подколенника (между прокладками) заполняют цементным раствором.

Стены из кирпича

Стены из кирпича (рис. 32) устраивают для зданий, имеющих небольшие размеры и большое количество дверей и технологических отверстий, а также связанных с производством, где повышенная влажность и агрессивная среда.

Рис. 33. Типы стеновых панелей:

а — плоская железобетонная для неотапливаемых зданий;

б — однослойная из яче

2018-03-09

2018-03-09 9665

9665