Факторы экономического роста — это причины, рождающие экономический рост.

Под факторами экономического роста в экономической теории понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и качества роста.

Анализом факторов экономического роста, их разложением на составляющие и влиянием на экономический рост активно занимались американские экономисты: лауреат Нобелевской премии Роберт Солоу, Джон Кендрик, Эдвард Денисон. Их выводы относительно ведущей роли научно-технического прогресса в обеспечении экономического роста были аналогичными. В частности, Э. Денисон разработал классификацию факторов экономического роста, включающую 23 фактора, из которых 4 относится к труду, 4 – к капиталу, 1 – к земле, остальные 14 характеризуют вклад научно-технического прогресса. По эго мнению, экономический рост определяется не столько количеством затраченных факторов производства, сколько повышением их качества, и прежде всего качества рабочей силы.

В экономической науке широкое распространение получила теория трех факторов производства[3], родоначальником которой был Ж.-Б. Сэй. Суть ее заключается в том, что в создании стоимости продукта принимают участие труд, земля и капитал.

Позднее трактовка производственных факторов получила более глубокое и расширительное толкование. К ним обычно относят:

— труд;

— землю;

— капитал;

— предпринимательскую способность;

— научно-технический прогресс.

Фактически это факторы производства (производственные факторы), они же экономические ресурсы, но называемые факторами роста в связи с тем, что при рассмотрении экономического роста их анализируют под несколько другим углом.

Факторы экономического роста взаимосвязаны и переплетены. Так, труд весьма производителен, если работник использует современное оборудование и материалы под руководством способного предпринимателя в условиях хорошо работающего хозяйственного механизма. Поэтому точно определить долю того или иного фактора экономического роста достаточно сложно. Более того, все эти крупные факторы являются комплексными, состоят из ряда более мелких элементов, вследствие чего факторы можно перегруппировывать.

Так, по внешне- и внутриэкономическим элементам можно выделить внешние и внутренние факторы (например, капитал делится на поступающий в страну извне и на мобилизуемый внутри страны, а последний можно разделить на используемый внутри страны и на вывозимый за ее пределы и т. д.).

Существует два основных типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный (рис.1).[4]

Рис.1 Типы, факторы и способы измерения экономического роста

Распространено и деление факторов в зависимости от характера роста (количественного или качественного) на интенсивные и экстенсивные.

При преобладании экстенсивных факторов роста говорят об экстенсивном типе развития экономики, при преобладании интенсивных факторов роста - об интенсивном типе (рис. 2).

Факторы оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на экономический рост, поэтому по способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы.

Прямыми называются те, которые непосредственно определяют физическую способность к экономическому росту. К ним относятся:

1) увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;

2) рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;

3) совершенствование технологии и организации производства;

4) повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;

5) рост предпринимательских способностей в обществе.

Рис. 2. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста

Косвенные факторы влияют на возможность превращения этой способности в действительность. Они могут способствовать реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, или ограничивать его. Главными из них можно считать:

1) снижение степени монополизации рынков;

2) уменьшение цен на производственные ресурсы;

3) снижение налогов на прибыль;

4) расширение возможности получения кредитов.

Если изменения косвенных факторов происходят в обратном на правлении (увеличивается степень монополизации рынков, растут налоги и пр.), то экономический рост будет сдерживаться. Так резкое удорожание производственных ресурсов после либерализации цен в нашей стране явилось одной из причин, стимулирующих промышленные предприятия к снижению реальных объемов производства и занятости.

Также можно выделить следующие факторы экономического роста:

1. Наличие природных ресурсов в количественном и качественном аспектах.

2. Количество трудовых ресурсов и их качественное состояние (образовательный и квалификационный аспекты).

З. Объем основных производственных фондов (капитала) и их техническое состояние (изношенность, производительность, надежность).

4. Технология (ее новизна, внедряемость, быстрота ее смены, результативность, окупаемость).

Указанные четыре фактора называются факторами предложения, так как именно их предложение делает экономический рост физически возможным.

5. Степень полноты и эффективности использования природных, производственных и трудовых ресурсов.

6. Эффективное и справедливое распределение растущего объема ресурсов и растущего объема реальной продукции.

В современной западной экономической литературе выделяют три основные группы: факторы предложения, спроса и распределения (рис. 3.).

Рис. 3. Факторы экономического роста

Рассмотрим некоторые факторы более подробно.

Природные ресурсы в качестве условий производства ограничены запасами в природе, их количество и доступность постепенно снижаются. Общество должно учитывать это обстоятельство. Растущие масштабы вовлечения природных ресурсов в производство и несовершенство их переработки и использования порождают проблемы, приобретающие глобальное значение. Их можно разделить на две группы. Первая связана с иссякаемостью природных запасов. Пока общественное производство не столь активно развивалось, человек брал все. Со временем проблема исчерпаемости ресурсов приобретала местный характер, затем региональный, национальный. Сегодня она выходит на Мировой уровень. Но нужно сказать, что наличие обильных природных ресурсов не всегда является самодостаточным фактором экономического роста. Например, некоторые страны Африки и Южной Америки обладают существенными запасами природных ресурсов, но до сих пор состоят в списках отсталых стран. Это означает, что только эффективное использование ресурсов ведёт к экономическому росту.[5]

Вторая группа проблем связана с последствиями использования ресурсов. Последние полтора века прогресс в производительных силах привел к настоящему экологическому кризису. Экологи оценивают сложившуюся ситуацию как критическую. С экономической точки зрения сохранение окружающей среды ведет к дополнительным затратам на устранение отрицательных последствий использования ресурсов или их предупреждение. Необходимость этих мер вступает в противоречие со стремлением получить максимальную прибыль, достижение которой осуществляется путем снижения издержек производства. Природные ресурсы являются источником роста с количественной стороны, обеспечивая растущие объемы производства, а с качественной стороны источником роста выступает весь комплекс прилагаемых мер по оптимизации их использования. Сами по себе природные ресурсы нейтральны по отношению к экономическому росту.

Рост населения и трудовых ресурсов традиционно рассматривается как фактор, стимулирующий экономическое развитие. Для развивающихся стран с их избытком рабочей силы быстрый рост населения не всегда является позитивным явлением, эффект от роста населения зависит от способности экономической системы создать рабочие места для новых работников. Эта способность часто увязана с темпами накопления капитала и развитием таких факторов производства, как предпринимательская инициатива.

Накопление капитала имеет место, когда часть текущего дохода сберегается и инвестируется с целью увеличения будущих доходов. Новые фабрики, оборудование и материалы — все это увеличивает запас физического капитала, которым располагает страна. Помимо этих прямых инвестиций в производство существуют еще вложения в социальную и экономическую инфраструктуру — дороги, энергетику, коммунальное хозяйство и транспорт. Такие инвестиции сопутствуют производственным, обеспечивая общие условия для хозяйственной деятельности.

Инвестиции в человеческий капитал повышают качество рабочей силы и часто способны дать больший производственный эффект, чем рост числа занятых. Эффективность всех форм образования, в свою очередь, возрастает при соответствующих инвестициях в их материальную базу — оборудование, здания, материалы (книги, персональные компьютеры, учебные и научные приборы и т.д.). Качественная подготовка преподавателей и наличие хороших учебников по экономике могут внести существенный вклад в повышение квалификации и производительности работающих. Поэтому вложения в человеческий капитал аналогичны по своим результатам повышению качества земельных ресурсов посредством осуществления инвестиций.

Технический прогресс — третий базовый компонент роста — многие экономисты считают самым важным. В своей простейшей форме он означает появление новых, более эффективных способов производства товаров. Существует три основных разновидности прогресса: нейтральный, трудосберегающий и капиталосберегающий. Нейтральный технический прогресс имеет место, когда рост производства достигается при тех же объеме и структуре затрат факторов. Примером этого может служить такая простейшая инновация в производстве, как разделение труда (оно увеличивает производительность и возможности потребления, почти не требуя каких-то дополнительных затрат). В отличие от нейтрального капитало- и трудосберегающий технический прогресс позволит увеличить производство при неизменных затрата какого-то одного фактора — капитала либо труда. Компьютеры, автоматические ткацкие станки, электродрели, тракторы, механические плуги — все эти и многие другие виды современных машин можно назвать трудосберегающими формами технического прогресса. Капиталосберегающий технический прогресс — менее распространенное явление. Но это лишь потому, что почти все научные исследования ведутся в развитых странах, где задача экономии труда стоит на первом месте. Наиболее эффективны здесь (с точки зрения издержек) различные трудоемкие методы производства типа ручной проколки и обмолота сельскохозяйственных культур, механических распылителей для небольших хозяйств.

Взаимодействие факторов экономического роста зависит часто от внешнего влияния на их поведение, в первую очередь, со стороны государственного управления, которое можно выделить в качестве надстроечного фактора. Государственные программы экономического развития включают цели обеспечения экономического роста. Государство как минимум обеспечивает правовую основу отношений. А это по-разному может влиять на протекание экономических процессов. В данном случае речь идет о степени влияния государства на экономические процессы, о формах и методах госрегулирования.

Экономический рост выступает всегда как результат действия экономических и неэкономических факторов. К последним относятся военно-политические, географические, климатические, национальные, демографические, культурные и т. д. Влияние тех или иных факторов может быть более или менее заметным, но нивелировать их невозможно, тем более в их совокупности. Тому хороший ли, но весьма наглядный пример – наша Россия. Совершенно очевидно, что влияние этих факторов может быть как негативным, так и позитивным.

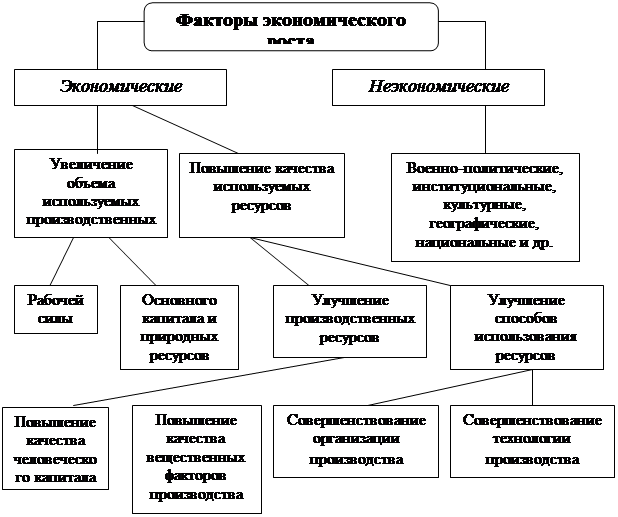

Существует еще одна классификация факторов экономического роста (рис. 4.).

В целом наиболее упрощенно экономический рост можно представить как результат воздействия двух обобщенных факторов вместе и каждого в отдельности:

1. вовлечение большого количества ресурсов;

2. более эффективное их использование.

Тогда экономический рост предстает как результат умножения затрат на его производительность.

Рис. 4. Структура факторов экономического роста

Также важен эффективный экономический рост. Он определяется следующими факторами[6]: - природные ресурсы (земля);

- капитал;

- трудовые ресурсы;

- технологии.

Проанализировав сущность и факторы экономического роста можно сделать вывод о том, что экономический рост является важнейшей характеристикой развития страны, все факторы экономического роста тесно взаимосвязаны между собой. Каждый фактор в отдельности, а также они в совокупности определяют уровень и скорость экономического роста.

Заключение

1. Проблемы, связанные с экономическим ростом, встали перед человеком сравнительно недавно, в 20 веке. Более или менее предметно эту проблему поставил физиократ Ф. Кенэ.

2. Экономический рост занимает центральное место в воспроизводственном процессе. Экономический рост – это количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства. Экономический рост является главным показателем экономического развития страны. Родоначальники теории экономического роста – Ж.Б. Сэй, Н.Г. фон Тюнен и К. Маркс.

3. Показателями количественной динамики экономического роста являются: прирост объема ВВП, темпы роста ВВП в расчете на душу населения, темпы роста производств основных отраслей экономики.

4. Также можно выделить следующие основные показатели экономического роста: производительность труда, трудоемкость, производительность капитала, капиталоемкость продукции, отношение произведенного продукта к затратам природных ресурсов, отношение капитала к затратам труда.

5. В макроэкономике можно выделить следующие показатели экономического роста: экономический потенциал страны, экономическая мощь страны, уровень экономического развития.

6. Также экономический рост может оцениваться на основе стоимостных и натуральных показателей.

7. Факторы экономического роста – это причины, рождающие экономический рост. Факторы - это те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и качества роста. Существует большое количество классификаций факторов экономического роста по различным признакам.

8. Ускорение экономического роста может быть достигнуто, прежде всего, за счет увеличения масштабов использования ресурсов производства. Это называется экстенсивным ростом. Особенно большие возможности для ускорения роста открывает использование таких факторов, как повышение капиталовооруженности труда; совершенствование технологии производства на основе достижений науки и техники; улучшение экономических механизмов, способствующих распределению ограниченных ресурсов; повышение уровня образованности работников и т. п. Эти факторы обеспечивают интенсивный рост, значение которого со временем повышается. Именно благодаря интенсивному росту можно избежать угрозы голода, порождаемой ростом численности населения и убывающей предельной производительностью факторов производства.

9. Мировой экономической теории известно два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экономический рост заключается в простом увеличении факторов производства, а интенсивный тип – в качественном улучшении их использования, совершенствовании науки и техники.

10. Перед экономической наукой и практикой сегодня стоит важная задача - правильно определить факторы и условия экономического роста.

11. Можно отметить три направления воздействия государства на экономический рост: стимулирование НТП и развитие научных исследований; увеличение расходов на образование, подготовку и переподготовку квалифицированных кадров; глубокая перестройка налоговой системы.

12. Главная цель политики государственного регулирования экономического роста – высокие темпы роста производства, решение социальных проблем: занятости, безработицы, бедности, повышение уровня доходов.

Рассмотрев выше изложенные проблемы, можно сделать вывод, что экстенсивный путь давно исчерпал себя. В условиях новых, еще развивающихся, экономические отношениях он ведет только в тупик, не давая ни каких шансов на экономическое возрождение. Поэтому объективно необходимо менять тип экономического роста и переводить народное хозяйство на путь интенсивного развития. Однако не следует забывать и о негативных факторах экономического развития, таких, как экологическая проблема. А чтобы добиться наибольших результатов, необходимо использовать разработки ученых разных направлений.

Но, все же, главный вопрос, который возникает по результатам проведенного исследования состоят в том, каковы реальные возможности российской экономики и в дальнейшем обеспечивать опережающую динамику качественной компоненты роста. Наша позиция и оценка состоит в том, что поскольку период выбраковки неэффективных производств практически завершен, а трансформационные факторы роста рыночного качества продукции в российской экономике практически исчерпаны, главной составляющей качественных приращений российской экономики в перспективе является технологический прогресс. Таким образом, у России нет других инструментов обеспечения высокой динамики производства и экономического прорыва в будущее кроме науки и инвестиций.

Список литературы

1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. – М.: Приор, 1999.–524 с.

2. Булатов А.С. Экономика. – М.: Юристъ, 2005.

3. Видяпин В.И. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 2004.

4. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс: Учебник 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2003.

5. Елисеев А.С. Современная экономика: Учебное пособие – М.: Издат. – Торг. Корпорация «Дашков и К», 2005.

6. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. М.: Владос, 2005.

7. Курс экономической теории: Учебник/М.И. Плотицкий, Э.И. Лобкович, М.Г. Муталимов и др.; Под ред. М.И. Плотицкого Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2005.

8. Мамедов О.Ю. Современная экономика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 543 с.

9. Мостовая Е.Б. Основы экономической теории. -М.: Юрайт,2004.

10. Носова С.С. Экономическая теория: учебник для вузов. – М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 864 с.

11. Полтерович В. Экономическое развитие и хозяйственный механизм. -М.: Наука, 2004.

12. Соколова О.В. Финансы, деньги, кредит. – М.: Юристъ, 2005.

13. Экономика. Справочник студента. – М.: «Филологическое общество «Слово», ООО «Фирма “Изд-во АСТ”», 1999. – 544 с.

14. Журнал «Вопросы экономики» № 4 апрель 2009. Гл. ред. Л.И. Абалкин, М.: Институт экономики РАН.

15. Журнал «Экономист» № 4 апрель 2009. Ред. кол.: П.А. Игнатовский, С.С. Губанов, Р.А. Кучуков, В.И. Кушлин, Б.П. Плышевский, А.З. Селезнев, А.Т. Спицын, М.

16. Информационные сайты:

www.news.pravda.ru, www.akdi.ru

[1] Видяпин В.И. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 2004.с.49

[2] Войтов А.Г. Экономика. Общий курс: Учебник 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2003, С. 322

[3] Войтов А.Г. Экономика. Общий курс: Учебник 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2003, С. 322

[4] Полтерович В. Экономическое развитие и хозяйственный механизм. -М.: Наука, 2004.с.85

[5] Полтерович В. Экономическое развитие и хозяйственный механизм. -М.: Наука, 2004.с.88

[6] Елисеев А.С. Современная экономика: Учебное пособие – М.: Издат. – Торг. Корпорация «Дашков и К», 2005, С. 447

2020-01-14

2020-01-14 2073

2073