Государственная политика формируется из внешней и внутренней политики государства. Внешняя политика представляет собой деятельность государства и других политических институтов общества по реализации национальных интересов страны в системе международных отношений.

Внешняя политика государства является одной из главных составляющих при формировании государственной политики. Она достаточно важна для развития военных, экономических, дипломатических и межгосударственных отношений, а также способствует международному обмену в сфере науки, образования, культуры и других важных сферах. Немаловажно это при процессе глобализации, который наблюдается последние 10 лет.

Факторы, влияющими на выстраивание внешней политики государства, делятся на:

- объективные факторы (внешние и внутренние)

- субъективные факторы

К внешним объективным факторам относятся:

- состояние международных отношений;

- стабильность или нестабильность связей государства с другими государствами (особенно с теми, которые имеют наибольшее влияние на международной арене);

|

|

|

- общее положение страны на международной арене (ее постоянство, авторитет, точность в выполнении обязанностей по подписанным международно-правовым документам, предсказуемость внешней политики).

Среди внутренних объективных факторов, влияющих на формирование внешней политики, выделяют:

- экономическую составляющую (экономический потенциал страны, уровень ВВП, самообеспеченность основными материальными ресурсами, быстрая адаптация к изменяющейся экономической ситуации);

- демографическую составляющую

- уровень технологического и инновационного развития

- состояние социально-политических и национальных отношений в стране;

- состояние науки, культуры, образования, здравоохранения и других сфер.

Субъективными факторами принято считать деятельность политических институтов, которые разрабатывают основные направления внешней политики государства на международной арене.

Российский политолог Елена Пономарева в своей статье «Внутренние и внешние факторы развития российской государственности» трактует понятие фактора как аналитической единицы, под которым понимаются материальные и нематериальные структуры, институты и процессы, обуславливающие формирование государственности.[10] Достаточно интересно посмотреть на внешние факторы, которые выделяет политолог:

- внешняя долговая зависимость (краткосрочная задолженность, текущая стоимость внешнего долга и др.);

- доля иностранных инвестиций и внешней помощи;

- режим привязки национальной валюты;

|

|

|

- наличие на территории страны иностранных военных контингентов;

- признание и включенность страны в наднациональные структуры;

- наличие (региональных) территориальных проблем;

- глобальные проблемы современности (терроризм, торговля оружием, наркотиками и др.).[11]

Далее предложена оценка вышеперечисленных факторов от 1 до 4, где 4 подразумевает полное отсутствие зависимости и говорит о достаточно стабильной ситуации по определенному фактору, а 1 отражает большую зависимость страны от внешних факторов и межгосударственных связей, а также показывает внутреннюю стагнацию.

Акцентирую внимание, что Пономарева исследовала с практической стороны сложившуюся ситуацию в Российской Федерации, подчеркивая в самом начале статьи, что универсального деления факторов, влияющих на государственную политику, не существует и ссылаться можно только на точки зрения различных политологов, как зарубежных, так и российских. Но она также считает выделенные ею факторы базовыми для анализа развития государственности. При формировании факторов влияния на внешнюю политику политолог использовала «воронку причинности», которая применяется в политологии для исследования поведения избирателей и электоральных исследованиях.

Воронка причинности была разработана американскими политологами в середине 20-го века и описана в 1960 году в книге «Американский избиратель». Первостепенно данный метод использовался для моделирования исходов голосования, в зависимости от различных факторов, которые были достаточно разномасштабными, и анализа причин стратегических исходов. Факторы, которые применялись для прогнозирования, ранжировались по своей «влиятельности» вдоль темпоральной оси. Американские политологи, разрабатывавшие модель воронки причинности, совершили неожиданное для них самих открытие, совместив внутри одновременное и последовательное действие разномасштабных и разнородных причин.

Воронка причинности, показанная ниже на рисунке 1, дала развитие и вариацию другим воронкам, которые составлялись политологами для каждого государства и являются уникальными. Единственным сходством, которым обладают все воронки, является отсутствие ранжирования факторов по масштабности и глубине воздействия (отдаленности или близости) либо прослеживаются вскользь или косвенно.

В современное время воронка причинности продолжает применяться как в мировой, так и в российской науке, но уже в других масштабах, не сопоставимых с началом её формирования и развития как метода и основы для создания более сложных политических инструментов.

Рисунок 1 – Модель воронки причинности[12]

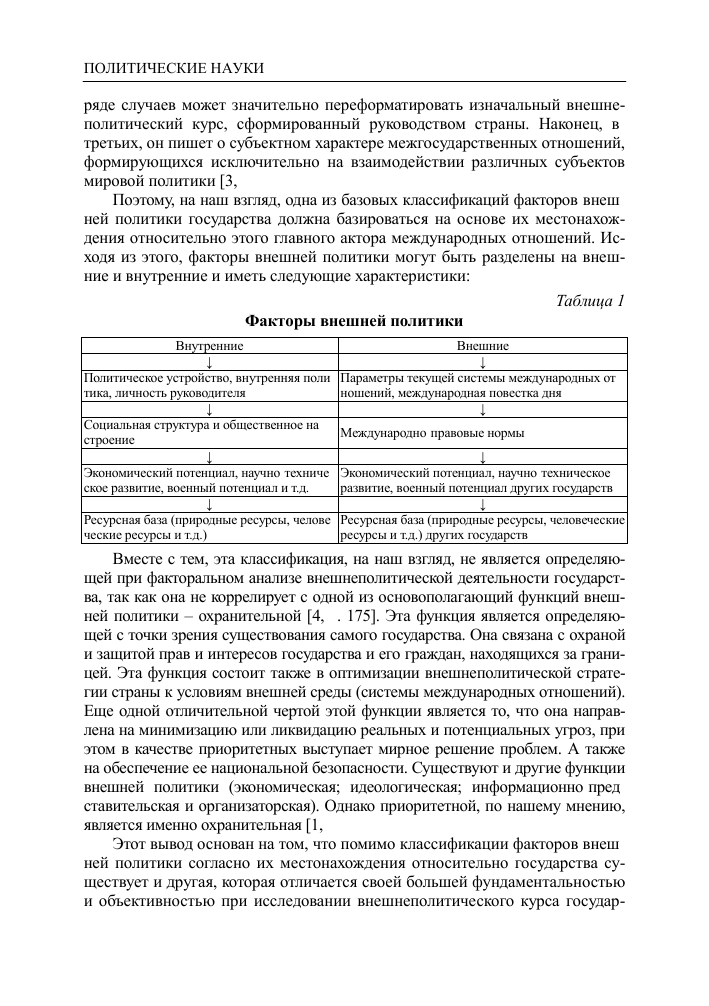

Мгалоблишвили в статье «Объективные и субъективные факторы внешней политики в условиях биполярного мира» классифицирует внешние факторы, влияющие на политику государства исходя из его (государства) местонахождения относительно главного актора международных отношений. Классификация, приведенная ниже в таблице 1, была сформирована исходя из изучения политологических школ, изучающих поведение государства на международной арене – неомарксизма, неореализма и конструктивизма, которые рассмотрены после таблицы.

Таблица 1

Факторы внешней политики, влияющие на государственную политику[13]

Неомарксисты уделяли большое внимание экономическим характеристикам внешней среды, а не политической составляющей, как внешнего фактора, оказывающего существенное влияние на государство. Иными словами, главным показателем для них являлось экономическое неравенство между государствами. На основе неомарксизма, истоки которого можно проследить в работах Маркса, была разработана мир-системная теория, основателями которой являются Иммануил Валлерстайн и Андре Франк и теория зависимости, которая является по своей сущности противоположной мир-системной.

|

|

|

Представители школы неореализма пытаются понять, почему государства имеют схожие характеристики, но при этом ведут себя по-разному на международной арене. Кандидат политологических наук и ведущий сотрудник НИУ ВШЭ Татьяна Романова в статье «О неоклассическом реализме и современной России» выделяет три составные части, которые считаются базовыми в неоклассическом реализме:

- «Независимая переменная» (внешняя среда, система).

- «Вмешивающаяся переменная» (весь комплекс внутри государства – институты, взаимоотношения власти и общества, восприятие и идеология).

- «Зависимая переменная» (внешняя политика).[14]

При этом она отмечает, что интересует неореалистов процесс перехода от вмешивающейся переменной к зависимой и как последняя приобретает данный статус.

Далее Романова объясняет наличие взаимосвязи между вмешивающейся переменной и зависимой переменной двумя факторами.

«Во-первых, лица, принимающие решения, не всегда действуют рационально, хотя большинство реалистичных парадигм исходит именно из этого предположения. Никто никогда не обладает всей полнотой информации, следовательно, действует, основываясь на доступных данных и домысливании остального. При этом представления о правильном и реальном, о связи известного и секретного, да и о мире вообще, обусловлены личным опытом политиков и чиновников, знаниями, парадигмами, в которых они сформировались и существуют. И это делает конструктивизм важным для неоклассического реализма.

Во-вторых, неоклассический реализм отталкивается от идей Макса Вебера и его последователей о том, что государство – не единый и априори слаженный механизм. Здесь прежде всего мы говорим о наличии систем институтов (главным образом в лице исполнительной власти) и (гражданского) общества. Силу государства в мире, уровень доверия к его заявлениям и действиям определяют ладно функционирующие институты и тесное взаимодействие государства и общества».[15]

|

|

|

Конструктивисты рассматривают поведение государства исходя из его характеристик. Они убеждены, что государства уникальны по своей сущности и имеют определенный набор переменных, которые определяют их социальные, экономические, культурные и другие характеристики, оказывающие влияние на построение внешней политики. Также государства индивидуальны и это отражается в их поведении на международной арене.

Александр Вендт, политолог и последователь конструктивизма, создал социальную теорию международной политики, в которой исследовал проблему «агент-структура», доказав, что международные структуры формируются благодаря гуманитарным факторам, которые глубже и длиннее (во временном отрезке) влияют на их формирование, в отличии от материальных факторов. В его теории основной упор был на социальную природу каждого игрока, которая формировала стиль его политического поведения. По мнению Вендта, «при осмыслении исторического опыта важно понять внутренние мотивы поведения игроков, соотношение между внешними интересами и их идентичностью».[16]

Изучив теоретические подходы к рассмотрению политических институтов и труды ученых, изучающих данную тематику, а также политологические школы, на базе которых были выделены факторы, влияющие на внешнюю политику государства, можно выделить собственные факторы, которые оказывают существенное влияние на разработку внешней политики и развития государства на международной арене. Основой служит социологический и исторический подходы.

- Экономический аспект (объём внешнего долга страны; кредитная политика государства; надежность национальной валюты; уровень экономической независимости от других стран; объем добычи природных ресурсов (нефть, газ, уголь и др.); соотношение экспорта и импорта; объем иностранных инвестиций; наличие экономических соглашений с другими государствами; темпы экономического роста);

- Миграционный аспект (уровень миграционной безопасности; коэффициент эффективности миграции; коэффициент интенсивности миграционных потоков; миграционный оборот);

- Международно-правовой аспект (статус государства в международных организациях и сообществах (член или наблюдатель); наличие посольств и консульств в иностранных государствах; заключение двусторонних и многосторонних международных договоров и других документов; участие в международных конференциях, съездах, переговорах с другими лидерами глав-государств (G7, G20); участие в развитии системы международных отношений);

- Военный аспект (уровень развития военной промышленности; объём проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); военно-политическая обстановка в стране; геополитический потенциал);

- Экологический аспект (мировая экологическая обстановка; уровень экологической безопасности; взаимодействие с государствами в области по вопросам охраны окружающей природной среды).

Выделенные аспекты имеют как прямое (экономический, военный), так и косвенное (миграционный, экологический) влияние на формирование внешней политики государства. Международно-правовой аспект является особенным фактором влияния в связи с его масштабностью и значимостью. Главной целью международно-правового аспекта является установление отношений между субъектами мирового сообщества в экономической, военной, научно-технической, дипломатической и других сферах взаимодействия.

Подводя итог, важно отметить, что многообразие теоретических подходов к изучению политических институтов даёт большой пласт для развития: во-первых, новых теорий в результате совмещения различных теоретических подходов; во-вторых, дает возможность для развития новых политических институтов или новой интерпретации устаревшей информации о уже действующих институтах. Внешние факторы, которые оказывают влияние на построение и развитие внешней политики и, в частности, политических институтов, дают возможность определять: грамотность построения политического вектора на международной арене; насколько сильно внешние факторы влияют на политические институты и если давление с их стороны достаточно сильное, то как изменяется тот или иной политический институт или внутренняя политика государства в целом.

В современном мире существует большое многообразие сценариев развития политических, экономических, демографических и других ситуаций, которые затрагивают большинство государств на международной арене. Однако, при разработке сценариев невозможно учесть все факторы, которые будут влиять в ситуации как на внешнюю политику каждого государства, так и на мировое сообщество в целом. Исходя из этого, анализ факторов носит основополагающий характер для выстраивания внешнеполитической стратегии государства.

2020-05-12

2020-05-12 7628

7628