Практическая работа №2

«Изучение зависимости переходного сопротивления

от контактного нажатия и материала контактов»

Цель работы: изучить влияние силы контактного нажатия и материала контакта на переходное сопротивление.

1. Порядок выполнения работы

1.1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.

Оформить отчет, включающий в себя:

- цель работы,

- эскиз микроструктуры электрического контакта,

- кинематическую схему установки определения зависимости переходного сопротивления от контактного нажатия и материала контакта,

- описание устройства кинематической схемы,

- причины зависимости переходного сопротивления от разных факторов,

- ответы на контрольные вопросы.

2. Теоретические сведения

В зоне перехода тока из одной токоведущей детали в другую появляется добавочное сопротивление, называемое переходным сопротивлением контакта.

Контактные поверхности, как бы тщательно они не были зачищены, представляют собой неровную поверхность с выступами и впадинами. Соприкосновение контактных поверхностей происходит не по всей поверхности, а лишь в отдельных точках (см. рис. 1). При этом используется не все поперечное сечение контакта, а лишь его часть и сопротивление прохождению тока возрастает; происходит стягивание линий тока к точкам соприкосновения и повышение вблизи них плотности тока. Такое стягивание линий тока является одной из причин возникновения переходного контактного сопротивления. Другой причиной является наличие на контактных поверхностях различных пленок, которые образуются под воздействием кислорода воздуха, азота, озона и других химических реагентов и имеют высокое удельное электрическое сопротивление.

Контактные поверхности, как бы тщательно они не были зачищены, представляют собой неровную поверхность с выступами и впадинами. Соприкосновение контактных поверхностей происходит не по всей поверхности, а лишь в отдельных точках (см. рис. 1). При этом используется не все поперечное сечение контакта, а лишь его часть и сопротивление прохождению тока возрастает; происходит стягивание линий тока к точкам соприкосновения и повышение вблизи них плотности тока. Такое стягивание линий тока является одной из причин возникновения переходного контактного сопротивления. Другой причиной является наличие на контактных поверхностях различных пленок, которые образуются под воздействием кислорода воздуха, азота, озона и других химических реагентов и имеют высокое удельное электрическое сопротивление.

|

|

|

При замыкании контактов по мере увеличения силы нажатия плёнки в местах соприкосновения и на выступах начинают разрушатся, образуя зоны чисто металлического касания. При этом происходит деформация материала выступов, в результате чего увеличивается как количество точек соприкосновения, так и их суммарная площадь. На основании опытных данных значение переходного сопротивления определяется выражением

где  – величина, зависящая от свойств материала и от состояния поверхности контактов, Ом∙Н, для меди

– величина, зависящая от свойств материала и от состояния поверхности контактов, Ом∙Н, для меди  = 1∙10-3; для алюминия

= 1∙10-3; для алюминия  = 1,6∙10-3; для латуни

= 1,6∙10-3; для латуни  =6,7∙10-3;

=6,7∙10-3;

Р – сила, сжимающая контакты, Н;

n – коэффициент, зависящий от числа точек сопротивления; для точечного контакта n = 0,5; для линейного n = 0,7/0,8, для поверхностного n = 1.

При увеличении силы контактного нажатия переходное сопротивление его уменьшается, причем эта зависимость имеет гиперболический характер. При одном и том же нажатии переходное сопротивление контакта при каждом замыкании может отличаться в больших пределах. Это объясняется тем, что число и размер площадок контактирования при каждом замыкании могут быть разными. Зависимости переходного сопротивления от контактного нажатия при его увеличении и уменьшении, как правило, не совпадают. Это объясняется наличием остаточных деформаций бугорков, по которым происходит соприкосновение. Переходное сопротивление контактов можно определить методом вольтметра и амперметра или микроомметром. Для определения зависимости переходного сопротивления от контактного нажатия и материала контакта используют устройство, кинематическая схема которого представлена на рис. 2. При вращении маховичка 9 вращается винт 7, установленный в подшипниках 8. Вращательное движение винта 7 преобразуется в поступательное движение траверсы 6, которая жестко связана с подвижной планкой 1 с помощью шпилек 5. Планка, передвигаясь вправо, сжимает пружины 2, за счет чего увеличивается контактное нажатие, значение которого определяется с помощью указателя 3 по шкале 4. Контакты 10, 11, 12 имеют сферическую форму и выполнены из различных материалов (меди, алюминия, латуни). Все элементы устаовки размещены на основании и закрыты кожухом.

|

|

|

3. Контрольные вопросы

1. Что называют переходным сопротивлением контакта?

2. Влияет ли форма и материал контактов на переходное сопротивление?

3. Как влияет сила контактного нажатия на переходное сопротивление?

4. Зависит ли переходное сопротивление от температуры контакта?

5. Влияет ли состояние контактной поверхности на переходное сопротивление?

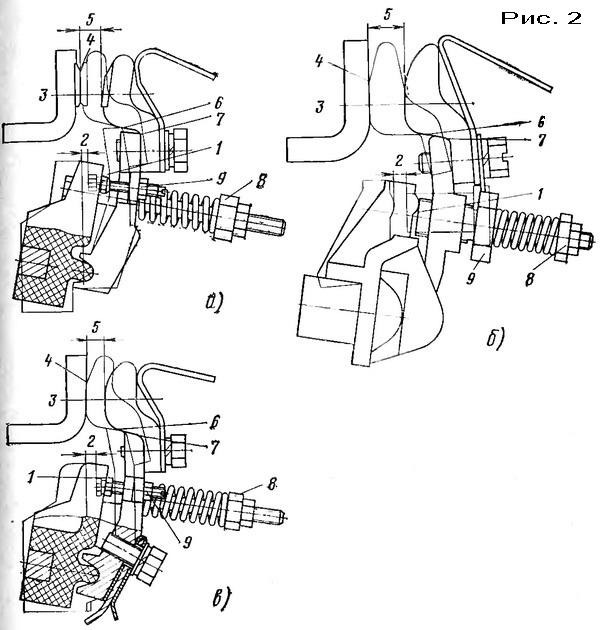

6. На рис. 2 показаны включенное и выключенное положения контактов контакторов, при которых производится регулировка провалов, растворов, нажатий и одновременности касаний главных контактов.

7.

Рис. 2. Положения (включенное, выключенное) контактов для регулировки растворов, провалов, нажатий и одновременности касания контактов контакторов серий КТ6000, КТП6000, КТ7000 и КТ6000/2. а —контакторы КТ6032/2, КТ6033/2; б, в — контакторы серий КТ6000, КТП6000, КТ7000; 1 — место прокладки бумажной ленты при замере начального нажатия на контакт; 2 — зазор, контролирующий провал контакта; 3 — линия касания контактов; 4 — место прокладки бумажной ленты при замере конечного нажатия на контакт; 5 — раствор контакта; 6 — направление приложения усилия при замере конечного нажатия на контакты; 7—направленне приложения усилия при замере начального нажатия на контакты; 8 — регулировка нажатия на контакт; 9 — регулировка провала и одновременности касания Контактов.

8. Проверка провалов контактов. Так как практически замерить величину провала невозможно, то проверяют зазор, контролирующий провал, т. е. зазор,образующийся при полностью замкнутом положении главных контактов, между контактодержателем и регулировочными винтами рычага, несущего подвижный контакт (рис. 2). Контролируют провал главных контактов в замкнутом положении магнитной системы контактора. При полной величине провала контакта обеспечивается полное конечное нажатие на контакт. По мере износа контактов провал уменьшается, следовательно, уменьшается и конечное нажатие на контакт, что может привести к перегреву контакта. Не допускается, чтобы величина зазора, контролирующего провал, была меньше 1/2 его первоначальной величины, указанной в табл. 1.

В контакторах серии КТ6000/2 провал главных контактов устанавливается вращением одного регулировочного винта в контакторах на токи 160 А или двух регулировочных винтов в контакторах на токи 250, 400 и 630 А. Конструкция контактной системы контакторов серий КТ6000, КТП6000 и КТ7000 допускает без смены контактов двукратное восстановление провала, которое производится вращением регулировочного винта (в контакторах на 100 и 160 А), втулки (в контакторах на 400 А) и регулировочных винтов (в контакторах на 250 и 630 А).

Величина зазора, контролирующего провал, замеряется щупом. Желательно, чтобы величины провалов контактов были наибольшими. Установив нужный зазор и убедившись в отсутствии перекоса подвижного контакта, регулировочные винты необходимо законтрогаить, а втулки зафиксировать лепестками пластины.

Проверка одновременности касания контактов. Неодновременность касания главных контактов проверяют щупом, контролирующим зазор между контактами, когда другие контакты касаются друг друга. Удобно контролировать одновременность касания контактов с помощью электрической лампочки напряжением 3—6 В, включенной последовательно в цепь контактов, но в пределах норм, указанных в табл. 1. Неодновременность касания новых контактов допускается до 0,3 мм. Следует иметь в виду, что чем точнее отрегулированы провалы, тем меньше неодновременность касания контактов.

Проверка растворов контактов. Растворы контактов проверяются калибром и должны соответствовать размерам, указанным в табл. 1. Если раствору не в норме, то поворотом эксцентричного бруска «пора якоря вокруг оси их вводят в норму (контакторы серии КТ6000/2). В контакторах серий КТ6000, КТП6000, КТ7000 (кроме КТП6050) раствор контактов регулируется поворотом упора вокруг оси на 90°. В этих контакторах предусмотрено несколько положений упора, определяющих ступени регулировки раствора.

Проверка нажатия контактов. Нажатие главных контактов определяется упругостью контактных пружин. Нажатие контактов регулируется по наибольшим значениям, указанным в табл. 1, с тем чтобы после износа контактов оно не снижалось ниже допустимых значений. Степень износа контактов (сухарей) определяется величиной провала. Если в результате износа сухарей провал окажется меньше минимальных величин, указанных в табл. 1, контакты следует заменить новыми. При измерении нажатия необходимо следить за тем, чтобы линия натяжения была примерно перпендикулярна плоскости касания контактов.

Начальное нажатие — это усилие, создаваемое контактной пружиной в точке первоначального касания контактов. Недостаточное начальное нажатие приводит к оплавлению или привариванию контактов, а увеличенное начальное нажатие может привести к нечеткому включению контактора или застреванию его в промежуточных положениях.

Проверка начального нажатия производится при разомкнутых контактах (отсутствии тока в катушке). Практически контроль начального нажатия контактов производится не на линии касания контактов, а между подвижным контактом и рычагом при помощи динамометра, полоски тонкой бумаги и петли (например, из стальной проволоки или киперной ленты). Петля накладывавается на подвижный контакт, а тонкая бумажная лента вкладывается между выступом вала и регулировочным винтом — для контакторов на 100 и 160 А (рис. 2,в), между держателем и регулировочной втулкой — для контакторов на 400 А (рис. 2,б), между держателем и двумя регулировочными винтами — для контакторов на 250, 400 и 630 А (рис. 2,а). Затем натяжением динамометра определяется усилие, при котором легко вытягивается полоска бумаги. Это усилие должно соответствовать начальному атию контакта, указанному в табл. 1. На рис. 2 стрелкой указано направление натяжения динамометра. Если натяжение не соответствует табличному, необходимо вращением регулировочных винтов, гаек и втулок изменить затяжку контактной пружины. После установки требуемого нажатия регулировочные приспособления нужно жестко зафиксировать, чтобы настройка не нарушилась.

Конечное нажатие. Конечное нажатие характеризует давление контактов при включенном контакторе. Соответствие конечных нажатий табличным возможно только для новых контактов. По мере износа контактов величина конечного нажатия будет уменьшаться. Для измерения конечного нажатия необходимо произвести полное включение контактов, для чего якорь магнитной системы прижимается к сердечнику и заклинивается либо подключается втягивающая катушка на полное напряжение. Между контактами зажимается полоска топкой бумаги. Надевается на подвижный контакт петля (как при измерении начального натяжения). Оттягивается петля крюком динамометра до тех пор, пока контакты не разойдутся настолько, что бумагу можно будет передвигать. Показания динамометра при этом дают величину конечного нажатия на контактах. Конечное нажатие не регулируется, но контролируется. Если конечное нажатие не соответствует указанному в табл. 1, то необходимо заменить контактную пружину и весь процесс настройки произвести сначала.

|

|

|

|

|

|

9.

2020-05-25

2020-05-25 813

813