Понятие «эпидемиология неинфекционных болезней» означает лишь применение эпидемиологического метода для изучения закономерностей распространения различных по своей природе неинфекционных массовых нарушений здоровья населения. Эпидемиологический метод — своеобразная совокупность различных методических приемов и способов, позволяющих изучать все многообразие проявлений эпидемического процесса.

Сегодня под эпидемиологическими методами понимают методы изучения закономерностей распространения неинфекционных болезней среди населения, основанные на применении статистических показателей.

Классификация эпидемиологических исследований проводится по различным критериям.

В зависимости от цели, эпидемиологические исследования подразделяются на поисковые (выдвигающие гипотезу) и проверяющие гипотезу.

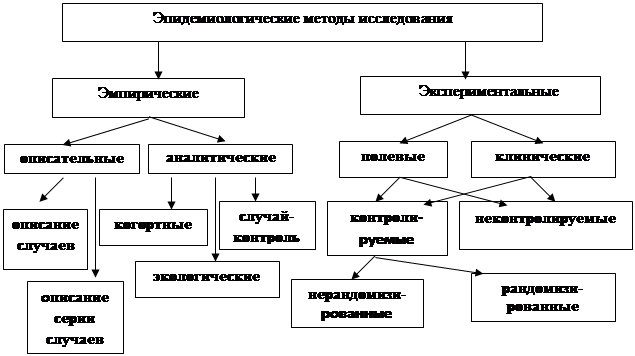

По характеру вмешательств исследования подразделяются на эмпирические или обсервационные (observational studies) и экспериментальные (experimental or interventive epidemiology) (рисунок1).

Эмпирические исследования – это исследования без преднамеренного вмешательства в естественное течение и развитие заболевания. Исследователь наблюдает и фиксирует необходимую информацию в соответствии с программой исследования. Эмпирические исследования, в свою очередь, могут быть описательными и аналитическими. Одной из разновидностей описательных исследований является описание случаев и описание серии случаев. Аналитические методы могут быть когортными, исследованиями типа «случай-контроль» и экологическими.

В эксперименте исследователь целенаправленно и сознательно контролирует основные параметры, являющиеся предметом изучения (например, факторы риска, новые методы лечения, профилактики), а также распределяет объекты исследования (больных и здоровых лиц) по определенным группам. Экспериментальные исследования подразделяются на полевые (профилактические) и клинические, неконтролируемые и контролируемые, рандомизированные и нерандомизированные (рисунок 1).

С точки зрения продолжительности наблюдения за состоянием здоровья изучаемого контингента эпидемиологические исследования могут быть одномоментными (поперечные, трансверзальные, кросс-секционные - cross-sectional) и длительными (продольные, лонгитудинальные - longitudinal) (рис. 2).

Рис.1. Типы эпидемиологических исследований по характеру вмешательств, по решаемым задачам и по организации исследований

Рис. 2. Классификация эпидемиологических методов по временным параметрам

Исследования с применением описательных эпидемиологических методов в основном проводятся как поперечные, а аналитические и экспериментальные – как продольные.

Продольные эпидемиологические исследования делятся на проспективные (cohort study, follow study, prospective study) и ретроспективные (case-referent study, case-control study, case-history study, retrospektiv stady) (рис.3).

|

Рис. 3. Классификация продольных эпидемиологических исследований по времени сбора данных и формирования выборки

Характеристика отдельных видов эмпирических исследований

Описательные методы исследования

Описательная эпидемиология (descriptive epidemiology) занимается изучением а) частоты и распространения заболеваний (исходов) на определенной территории (страна, область, район, город, село), в определенное время (месяц, год, 5 лет и т.д), в различных группах населения (дифференцированно по полу, возрасту, национальности, социально-экономическому положению, образованию, профессии и т.д.); б) течения заболеваний; в) эффективности диагностических критериев, а также изучает распространенность потенциально опасных факторов. На основании данных описательной эпидемиологии можно установить связь частоты встречаемости в определенный момент времени отдельных факторов и их комбинаций не с фактом возникновения того или иного заболевания, а только с его распространенностью. Например, заболеваемость раком легких наблюдается у мужчин в несколько раз чаще, чем у женщин. Это не означает, что пол является причиной заболевания раком легких.

Характеристики, полученные при проведении описательных исследований, составляют основу для формулирования этиологических гипотез, дают нужную информацию для оценки состояния здоровья населения и являются необходимыми для управления службой здравоохранения и планирования лечебно-профилактической деятельности. Полученные данныe служат основой для планирования аналитических эпидемиологических исследований.

Разновидностью организации описательных исследований для редко встречающихся заболеваний являются исследования типа «описание отдельных случаев» и «описание серии случаев».

Описание отдельных случаев (Case report) – наиболее старый способ медицинского исследования. Он состоит в подробном изложении данных, полученных путем наблюдения одного или нескольких случаев заболеваний (не более 10 больных). Это метод, который позволяет привлечь внимание медиков к новым или мало известным болезням, проявлениям или сочетаниям болезней.

Описание серии случаев (Case series) – исследование, включающее обычно описательную статистику группы болезней, (численность группы с определенным заболеванием – 10 пациентов и более). Серия случаев – самый распространенный способ описания клинической картины заболевания. Он достаточно информативен и удобен для выполнения этой задачи, но имеет серьезные ограничения. Недостатки исследований серии случаев заключаются в: а) отсутствие группы сравнения;

б) случаи изучаются в разные моменты времени и на разных стадиях течения заболевани.

Аналитические методы исследования

Аналитические эпидемиологические исследования (etiologic epidemiology) применяют с целью установления причинных связей между заболеваниями и различными факторами риска (профессиональными, социально-бытовыми, окружающей среды, генетическими и др.), а также для оценки эффективности профилактических и лечебных вмешательств. Основной отличительной чертой таких исследований является изучение влияния тех или иных потенциально вредных воздействий на процесс возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Роль воздействия в этиологии заболевания оценивают по степени его влияния на интенсивность появления новых случаев данного заболевания. При этом оценивают силу и достоверность связи между одним определенным воздействием или небольшим их числом и конкретной нозологической формой болезни (или небольшим их числом). Аналитическая эпидемиология внесла весомый вклад в развитие современной медицины, определив ключевые факторы риска развития многих заболеваний. Например, была установлена связь между частотой возникновения рака легких и курением; более высокий показатель встречаемости инсульта головного мозга среди лиц, страдающих гипертонией; высокая частота инфарктов миокарда среди лиц с низкой физической активностью.

Разновидностью аналитических исследований являются экологические исследования (еще их называют территориальными), единицей анализа в которых выступает популяция или ее подгруппа, привязанная в этом случае к географической местности. Целью этих исследований является изучение распространенности и причин того или иного заболевания в различных географических регионах в связи с особенностями этих регионов.

В конечном счете, цель аналитических методов состоит в проверке гипотезы о тех или иных конкретных этиологических связях «воздействие – заболевание».

Аналитические эпидемиологические исследования проводятся с применением комплекса оригинальных методических подходов (когортные исследования, случай-контроль), основанных на использовании специальных показателей и включающих особые схемы сбора и обработки информации.

Одномоментные исследования

Описательные исследования обычно проводятся как одномоментные (поперечные - cross-sectional) исследования. Это наиболее распространенный и относительно простой вид исследования. Одномоментное исследование еще называют исследованиями распространенности. Главной его особенностью является то, что наблюдение как за воздействием (причиной), так и за эффектом относится к одному моменту времени. Одномоментные исследования позволяют изучить распространенность какого-либо заболевания (или факторов риска) к моменту обследования и при необходимости выявить статистическую связь между распространенностью тех или иных заболеваний и потенциально опасными факторами. Как правило, проводится одно обследование участников научного исследования, хотя в некоторых случаях два отдельных обследования могут следовать друг за другом через определенный промежуток времени. Сначала проводится скрининг всей группы, а затем можно более тщательно обследовать лиц с подозрениями на отклонение от нормы. Общепринятой формой одномоментных эпидемиологических исследований является скрининг.

Существует два варианта проведения одномоментных исследований: а) сравнение частоты болезни или симптомов у лиц основной и контрольной групп, б) выявления различий в уровнях воздействия факторов риска в группах больных и здоровых.

Благодаря тому, что одномоментное исследование проводится однократно, его осуществление требует относительно небольших затрат и занимает немного времени. Доступность и простота одномоментных исследований являются их несомненным преимуществом, однако, возможности этого метода весьма ограничены. С его помощью можно ответить на определенный круг вопросов, но в ряде случаев нельзя сделать окончательного вывода о значении того или иного фактора в развитии заболевания, так как одномоментные исследования имеют ряд существенных недостатков. Существенным недостатком является невозможность учесть динамику (фактор времени).

Длительные (продольные) исследования

Длительное, динамическое (лонгитудинальное - longitudinal) или постоянное наблюдение за определенным контингентом называют продольным исследованием. Оно позволяет устанавливать связь между воздействием факторов риска и возникновением заболеваний даже в тех случаях, когда эти события разделены значительным промежутком времени. Различают короткие (short term) лонгитудинальные исследования продолжительностью до 3 лет и полные долгосрочные (long term) исследования от рождения до зрелости и даже до смерти.

Деление продольных исследований на ретроспективные и проспективные относится ко времени возникновения изучаемых явлений. В ретроспективных исследованиях изучаются характеристики в отношении заболевания, которое имело место до начала исследования, а в проспективных – изучается вероятность его возникновения в будущем.

Ретроспективное исследование. При ретроспективном исследовании путь исследования обратный - от следствия (болезнь, смерть) к возможной причине (факторам риска).

Ретроспективные исследования можно охарактеризовать как схему, в которой наличие связи между воздействием фактора и заболеванием оценивается путем сравнения распространенности изучаемого фактора риска среди больных рассматриваемой формой заболевания и среди лиц контрольной группы, не имеющих данного заболевания. Ретроспективное исследование опирается на информацию о факторах риска и последствиях их воздействия, собранную в течение какого-то периода в прошлом. Например, источником информации о случаях рака часто служат регистры рака или регистры причин смерти, что позволяет снизить затраты на проведение исследования. Точность такого исследования зависит от полноты регистрации заболевания в территориальном регистре и от исследуемого периода времени.

К преимуществам ретроспективной схемы исследований относится:

- значительная экономия времени на проведение исследования;

- возможность одновременно изучать влияние на заболеваемость нескольких факторов риска, причем возникает возможность анализировать влияние тех или иных сочетаний факторов и оценивать результат их взаимодействия;

- наличие воздействия факторов у наблюдаемых можно прослеживать сколь угодно далеко в прошлом. Благодаря этому, проявление связи между воздействием и заболеванием не ограничивается заранее выбранным периодом наблюдения (как при проспективных исследованиях). Ретроспективные исследования особенно эффективны при изучении рака и других заболеваний с длительным латентным периодом;

- возможность проведения исследования в относительно короткий срок; при необходимости его легко повторить;

- являются чувствительным методом изучения редких заболеваний.

Основным недостатком ретроспективной схемы исследований по сравнению с проспективной является меньшая достоверность полученных с ее помощью результатов. Причин для этого несколько: а) сравнительно невысокая точность оценки воздействия факторов риска в прошлом, которая в значительной степени основывается на субъективных данных (оценка наличия воздействия полностью или частично основывается на материалах интервьюирования наблюдаемых. Если группа формируется из лиц, умерших от того или иного заболевания, то интервью берется у ближайших родственников); б) отсутствие единых условий и критериев оценки состояния здоровья наблюдаемых.

Ретроспективное исследование чаще проводится в виде исследования "случай-контроль" (case control study, case-reference). М етод «случай-контроль» - сопоставление информации о подверженности действию изучаемого фактора лиц, с каким-то заболеванием (случай) и лиц, у которых данное заболевание отсутствует (контроль).

Проспективное исследование. При проспективном подходе путь исследования направлен от фактора риска (предполагаемой причины) к последствиям для здоровья (возникновение заболевания, смертельные исходы и т.д.). Продольные проспективные исследования, в основном, проводятся как когортные исследования (follow up).

Термин "когорта" (cohorta) означает группу лиц, объединенных каким-либо общим признаком и наблюдаемых в течение определенного периода времени, чтобы проследить, что с ними произойдет в дальнейшем

Когортное исследование, при котором из популяции отбираются две или более группы (когорты) людей, изначально не имеющих изучаемого заболевания (исхода). Отличаются группы между собой тем, что на одну группу людей воздействует изучаемый фактор риска, а на другую — нет. После этого они сравниваются между собой на предмет появления у них данного исхода. Таким образом можно понять, как изучаемый фактор риска связан с последующими исходами (заболеваниями) (Проспективное когортное исследование).

При когортных исследованиях, когда регистрируется либо не регистрируется заболевание, а затем возникает необходимость наблюдать заболевших применяются показатели Риск непосредственный и Риск относительный.

Риск — в эпидемиологии вероятностная мера возникновения неблагоприятного события или явления, (заболевание, смерть, возникновение эпидемии).

Риск непосредственный — показатель, отражающий разницу заболеваемости в коллективах, подвергавшихся и не подвергавшихся действию фактора риска, но равноценных по всем другим признакам.

Риск относительный — показатель, коэффициент, отражающий соотношение числа заболевших, среди относящихся к группе риска к заболевшим, не относящимся к ней, т. е.

Р.отн. = риск у подвергшихся воздействию / риск у не подвергшихся воздействию

Показатель используется с целью оценки степени вероятности того, что воздействие фактора с результатом воздействия находятся в причинной связи.

Как когортное исследование, так и исследование типа "случай-контроль" – это обсервационные (эмпирические) аналитические исследования и иногда их путают между собой. Отличительная особенность методики исследования "cлучай-контроль" состоит в том, что к моменту начала исследования все изучаемые исходы уже состоялись. В когортном исследовании в начале наблюдения, когда оцениваются факторы риска, участники еще не имеют изучаемого заболевания. Исследование "случай-контроль" – это метод, альтернативный когортным исследованиям при оценке факторов риска.

2020-06-29

2020-06-29 4025

4025