В западничестве можно выделить два направления. К первому примыкали В.Г. Белинский, А.И. Герцен (1812—1870), Н.П. Огарев (1813-1877), Д.И. Писарев (1840-1868) и др.

Западники активно выступали за европеизацию страны, за решительную ликвидацию феодально-крепостнических отношений и развитие общества по капиталистическому пути.

Представители западничества не отличались религиозностью, в философских и историософских построениях придерживались идей секуляризма. В центр мироздания они ставили индивидуальность, живое человеческое ≪Я≫.

Для философии западников весьма характерно просветительство. Так, славянофильскому идеалу соборности западники противопоставляли веру в творческие возможности просвещенного разума, способного обуздать силы природы и истории.

В целом западничество являлось российским вариантом европейского либерализма, а славянофильство — российским вариантом общеевропейского романтического консерватизма,

Александр Иванович Герцен-был не согласен с идеологией славянофилов, увлекался западноевропейскими философскими концепциями.

|

|

|

В своих изданиях - альманахе "Полярная звезда" и газете "Колокол" - он выступал против крепостничества и царизма, выдвигая общедемократические требования - освобождение крестьян с землей, общинное землевладение и уничтожение цензуры. Касаясь проблемы личности, Герцен утверждал, что она теперь становится центральной: личность - вершина исторического мира, к ней все примыкает, ею все живет.

Общефилософские проблемы, занимавшие интересы Герцена, - это единство бытия и мышления, жизни и идеала, поиски метода, в котором гармонично сочетались бы эмпирический и рациональные приемы человеческого ума.

Герцен с глубоким интересом воспринимал идеи социализма, например, высоко ценил труды К.А. Сен-Симона, П.Ж. Прудона и др. Хотя Герцен верил в идеи социализма, но не рассматривал его как окончательную и совершенную форму общественного устройства, при этом от методов революционного преобразования он склонялся все же к реформистским путям совершенствования общества

В области философии истории в фокусе его внимания была проблема сущности социальных законов, которые осмысливались как переплетение стихийного хода истории, т.е.бессознательного начала в историческом потоке, и сознательной деятельности

индивидов и общества в целом в виде развития научного знания. Герцен боролся за просвещение масс, подготавливающее их к социальному перевороту.

Последним словом социально-философских воззрений Герцена явились письма к М.А. Бакунину, направленные против крайностей его революционной теории: призывов к уничтожению государства, немедленному социальному перевороту, требований не "учить народ", а "бунтовать его".

|

|

|

Герцен говорит теперь уже так: нельзя звать массы к такому социальному перевороту, потому что насилием и террором можно только расчищать место для будущего, но не создавать новое. Для социального созидания необходимы "идеи построяющие", нужна сила, нужно народное сознание. "Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри"

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич-русский социальный мыслитель, литературный критик и публицист

Мыслитель приходил к выводу, что нормальное становление личности и проявление ее творческого потенциала возможно лишь в обществе, где утвердились принципы социальной справедливости; будущее России и всего человечества он связывал с социализмом.

Принятие Белинским гегелевской диалектики сопровождается острой критикой учения Гегеля об абсолютной идее, которую он объявляет «кровожадным молохом».

Его возмущает то, что судьба личности и даже целых народов приносится Гегелем в жертву абсолютной идее. В этом он не без основания усматривает нечто общее между идеалистической философией Гегеля и учением религии.

Белинский отмечал, что пришедшая на смену феодалам буржуазия, хотя и сделала шаг вперед, тем не менее в корыстных целях использует власть против народа.

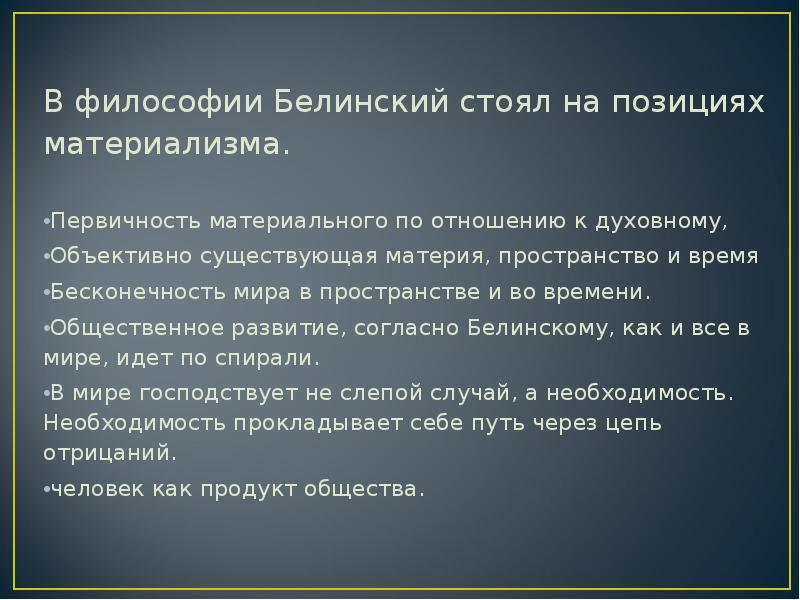

Материализм Белинского представляет собой ценное завоевание русской революционной демократии.

Духовная жизнь человека, согласно Белинскому, не есть нечто самодовлеющее, первичное по отношению к физическому миру.

Влияние Белинского на развитие русской социальной и философской мысли подчеркивали Чернышевский, Плеханов, Ленин, Бердяев, Зеньковский и др.

2020-08-05

2020-08-05 2697

2697