Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, почему практически все химические реакции сопровождаются определенными тепловыми эффектами. Для ответа на этот вопрос нужно учесть, что при реакции происходит разрыв и образование химических связей. Рассмотрим в качестве примера взаимодействие водорода с хлором:

H2 + Cl2 = 2HCl.

Очевидно, для образования 2 моль хлороводорода должны быть разорваны связи в 1 моле водорода и 1 моле хлора. Приведем значение энергии связи:

Н-Н 436 кДж/моль;

Cl-Cl 242,3 кДж/моль;

H-Cl 431,4 кДж/моль.

Для разрыва связей в молекулах водорода и хлора должно быть израсходовано 436 + 242,3 = 678,3 кДж. Образование связей в 2 моль хлороводорода приведет к выделению 431,4•2 = 862,8 кДж. Таким образом, рассматриваемая реакция сопровождается выделением теплоты в количестве 862,8 - 678,2 = 184,5 кДж.

Большинство химических реакций протекает при постоянном давлении (р = const), например, в открытом химическом стакане, в колбе. Так как при изобарных процессах количество теплоты измеряется изменением энтальпии, то тепловые эффекты реакции принято обозначать величинами Δ Н.

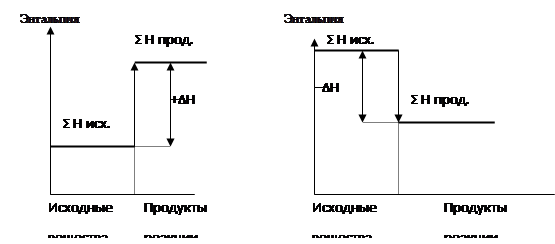

Реакции, которые сопровождаются выделением теплоты, называются экзотермическими (Δ Н < 0).

Реакции, которые сопровождаются поглощением теплоты, называются эндотермическими (Δ Н > 0) (рис. 2).

Химические уравнения, в которых указан тепловой эффект реакций, называются термохимическими уравнениями.

|

а) б)

Рис. 3.2. Энтальпийные диаграммы реакций: а - эндотермической;

б - экзотермической

При составлении термохимических уравнений должно быть указано агрегатное состояние каждого вещества: (г) – газообразное, (ж) – жидкое, (к) – кристаллическое, (водн.) – в водном растворе. Термохимическое уравнение реакции образования хлороводорода должно быть записано так:

½Н2(г) + ½Cl2(г) = HCl; Δ Н 0 = -92,25 кДж/моль,

где Δ Н 0 – тепловой эффект реакции при стандартных условиях (р = 101,3 кПа, Т = 298 К).

Закон Гесса

Основным законом термохимии является закон Гесса, который позволяет судить, от чего зависит и от чего не зависит тепловой эффект реакции (Δ Н).

Из первого закона термодинамики как одно из следствий, открытых еще в 1840 году русским термохимиком Г.И. Гессом, следует закон: если из данных веществ можно разными способами получить заданные продукты, то тепловой эффект во всех случаях будет одним и тем же.

Иными словами: тепловой эффект химической реакции не зависит от пути, по которому она протекает, а зависит только от природы и состояния исходных веществ и продуктов реакции.

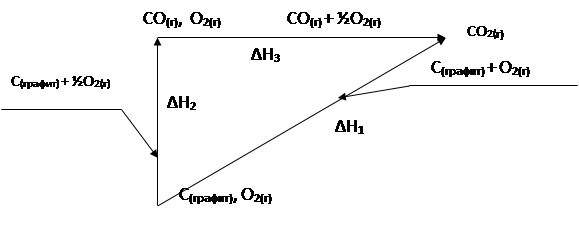

Смысл закона Гесса можно наглядно проиллюстрировать на конкретном примере получения углекислого газа из графита:

|

Пусть система в начальном состоянии включает в себя графит С и кислород О2, а в конечном – двуокись углерода СО2. Переход из С, О2 в СО2 можно осуществить, непосредственно сжигая графит до СО2:

1-й путь: С(графит) + О2(г) = СО2(г), Δ Н 1,

и в две стадии, получая сначала СО, а затем окисляя его до СО2:

2-й путь: С(графит) + ½О2(г) = СО(г), Δ Н 2.

СО(г) + ½О2(г) = СО2(г), Δ Н 3.

Сложим термохимические уравнения, описывающие 2-й путь:

С(графит) + ½О2(г) + СО(г) + ½О2(г) = СО(г) + СО2(г), Δ Н 2 + Δ Н 3;

С(графит) + О2 = СО2(г), Δ Н 2 + Δ Н 3.

Сравнивая последнее уравнение с термохимическим уравнением, описывающим первый путь, видим, что Δ Н 1 = Δ Н 2 + Δ Н 3.

Таким образом, мы на конкретном примере убедились в справедливости закона Гесса.

2020-10-10

2020-10-10 126

126