Станиславский или Чехов?

В театральном искусстве существуют две системы - система Константина Станиславского и система Михаила Чехова. Учителя и его лучшего ученика. Между этими системами есть некоторые общие моменты и нет антагонизма - только принципиальные нюансы, которые несложно понять.

Разумеется, помимо этих двух систем существует еще несколько - глубоких и интересных, но сегодня - только Чехов и Станиславский.

Принципиальное отличие между ними состоит в том, что чеховская система предполагает, что актер изображает переживания героя на основе своего творческого воображения, а система Станиславского подразумевает вживание в образ с реальными переживаниями актером тех эмоций, которые заложены в роли.

Станиславский предлагает не играть роль, а жить в ней - вот откуда берет свое начало его знаменитое «не верю».

Чехов просит представить эмоцию, которая заложена в определенной сцене, и, привлекая свое воображение, изобразить результат. Сам автор считал ее более простой и удобной для актеров, поскольку при работе его методом актер с начал до конца остается объективен по отношению к создаваемому образу, и никаких «личных потуг» и «выдавливания из себя личных чувств» от него не требуется. Созерцание образа и имитация - вот, что составляет суть системы Чехова.

Станиславский был уверен, что актер обязан эти личные чувства испытать (а не сыграть!), несмотря на то, что это может быть трудно, мучительно и не столь глубоко, как предполагает образ. Его не смущало, что натуралистичность игры может привлечь внимание к недостаточности таланта или выявить нечто глубоко личное, что актеру не удалось скрыть. Глубина внутреннего перевоплощения и психологическая достоверность - вот что может помочь вытянуть роль.

На самом деле, эти две системы касаются не только создания драматургического материала. Они выходят за границы психологии актерского творчества.

В любой другой профессиональной сфере, предполагающей взаимодействие с людьми, тоже можно пойти по одному из двух путей: сначала выстроить свой образ исключительно в воображении, а затем постараться имитировать его внутренние и внешние качества (по Чехову), или всякий раз глубоко и искренне испытывать переживания, строго следуя принципу правды (по Станиславскому).

НАЗАД, К МИХАИЛУ ЧЕХОВУ

«И войдя в себя, думая и говоря о творениях твоих и удивляясь им, пришли мы к душе нашей и вышли из неё, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты, где ты вечно питаешь Израиля пищей истины, где жизнь есть [...] мудрость»

Августин

Говорят, человек свободен, лишь когда играет. Михаил Чехов с избытком испытал это чувство на сцене. «Почему так победителен, так свободен и счастлив был Чехов на сцене?» — восклицала Серафима Бирман, словно не была сама актрисой. Странный вопрос. В «лабораторной» стране Советов старинная формула подпольного человека — свобода в уме, в воображении — для Художников стала принципом бытия. Сократовская идея внутренней свободы и её независимости от внешнего мира, помноженная на эзопов язык, дала в творчестве и в жизни удивительные всходы. В безбожном государстве даже ветхозаветные мотивы и идеи приобретали зловещие, уродливые очертания. Сам Рудольф Штайнер, пожалуй, не мог догадываться о житиях в новом «секретном обществе» — СССР. А уж он-то понимал толк в древних Мистериях, в масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символических философиях.

Теперь отшельники обрели вполне конкретные места затворничества, и пустынью великих мыслителей — тех, кто не успел или не захотел уйти, — оказались одиночные камеры и лагерные бараки. В герметической стране посвящёнными становились избранные, те, кто чудом выживал в муках пыток, подобно мудрецам древности, инициированным в секретные братства через ужасные и опасные ритуалы. В тюрьме Даниилу Андрееву было виденье «Розы мира», в тюрьме являлся ему Блок. «Имя, число, миф — стихия нашей с тобой жизни», — писал из лагеря Алексей Лосев к своей жене. Стихия жизни, утрамбованная в миф, застывала, превращаясь в имена и числа на могилах. А тот, кто не искал свободы в смерти, становился странником. Так, библейская идея скитания тоже сделалась уделом Художников: порвать путы «крови и почвы», обрести свободу. Таким странником стал и Михаил Чехов. Свобода творчества оказалась невоплотимой, первый акт его жизни завершился. Чехов издал книгу «Путь актёра» и словно поставил многоточие в её конце… Второй акт — «скитания» — тоже окончился книжкой. «Техника актёра» поставила точку в конце жизни телесной. Но, по Библии, странник обязательно возвращается в свою землю. И через тридцать лет после смерти он вернулся. В августе 93-го Михаил Чехов отмечал свой день рождения у себя на родине, в кругу друзей. Его ученик по Дартингтон-холлу ирландец Хатфилд расставил на сцене стулья: Станиславскому, Немировичу и Чехову. Последний смотрел на энтузиастов, заполнивших актовый зал подмосковного пансионата, на пустые стулья. Станиславский и Немирович обещали быть позже, вместе с Мариной Ивановой и Анатолием Смелянским, но, как выяснилось, без Инны Соловьёвой Немирович идти не захотел, зато заскочил сумрачный Мейерхольд…

Чехову вспомнились вдруг безрассудные слова молодой товарки по студии, Бирман: «Ты — лужа, в которую улыбнулся Бог!» Теперь эта фраза уже не казалась обидной, как тогда. А тогда, в эпоху титанов и гибели «титаников», в эпоху великих идей и дел, он и сам был дерзок.

Слова из первой его книжки, ставшие девизом «русской» школы-мастерской, казались теперь детски-заносчивыми, и он их почти не узнавал, перечитывая вновь: «Я много говорю о новой актёрской технике. Но владею ли я сам этой техникой? Нет, ещё не владею. Вот та пограничная черта, на которой стою я теперь и с которой бросаю взгляд на своё прошлое и будущее. Я готовлюсь к принятию новой будущей техники, я жду и жажду её. Немногие попытки овладения ею показали мне неизмеримые глубины и ценности. Я покончил внутренне со всем старым в театре, и мне мучительно трудно доживать в этом старом и бороться с препятствиями, встающими на пути к новому. В сущности, я не сыграл ещё ни одной роли так, как это нужно, и если бы меня спросили, какую из своих ролей я считаю наиболее удачной, я со всей искренностью должен бы ответить: ту, которую ещё не сыграл».

Чехов перешагнул порог. В 1928 году, выскользнув из объятий родины, он безоглядно переломил судьбу, вышел в новое пространство, стал гражданином мира, навсегда оставаясь для этого мира «акцентным» актёром и человеком.

Синтез искусств, органично заключённый в Чехове-актёре, перешёл в новое качество. Теперь были Чехов-мыслитель, Чехов-педагог, Чехов-актёр, Чехов-режиссёр. В поисках новой театральной образности он столкнулся с главным парадоксом времени: общая идея синтеза как формула бытия противоречила восприятию бытия расщеплённым сознанием. Великий мечтатель строил в своём воображении театр будущего, новую модель Вавилонской башни, но столкнулся с проблемой языка и ментальности. Его театр, замешанный на идее всеединства и Идеального человека-актёра, походил на воздушный замок. Сохранив русскую душу, российскую печаль и юмор, Чехов не сумел до конца разорвать путы «крови и почвы». И там, за границей, «коронными» оставались его старые, «русские» роли — Эрик, Хлестаков, Гамлет. Он переезжал из страны в страну, из города в город, а в концертах давал любимый монолог Мармеладова: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда идти?» И приложив руку к груди, на больное сердце, открывал излучающий центр. За границей он вылечил горло и заговорил другим голосом. А в 44-м, в Голливуде, во время прощания с Еленой Владимировной Юнгер, с грустью признался: «Знаете, я сейчас переживаю самую огромную, самую страстную и самую безнадёжную любовь своей жизни — любовь к русскому театру… Кажется, когда-то был такой актёр — Михаил Чехов? Неужели это был я?»

Открывая в своей системе излучающий центр, Чехов не мог даже догадываться, что в это же время, в русской тюрьме, тогда никому не известный, засекреченный физик Димитрий Панин, соединяя физический и трансфизический мир в своей «Теории густот», вычислил местонахождение души человека ровно в том самом месте — излучающего центра и главной чакры. Идеи витают в воздухе, а исключительные личности умеют уловить их. Таким «универсальным уразумением» (Г. Шпет) обладал и Чехов. Гений — система, замкнутая на космосе, а не на другом гений. Вот почему мысль о том, что без Рудольфа Штайнера Чехова могло не быть, нелепа. Как известно, Эсхил едва не поплатился жизнью за раскрытие тайн посвящённых в своей «Орестее» (сам не будучи посвящённым). Говоря о чеховском методе, очень часто наталкиваешься на подмену понятий или терминов Чехова понятиями штайнеровской семиотической системы.

«Я только много позднее научился понимать, что общие, если можно так выразиться, „бессодержательные“, с точки зрения настоящего мышления, представления и понятия обладают свойством постепенно как бы сгущаться и принимать вид реальности, полной содержания», — писал Чехов. Сегодня его школа может дать язык, может стать эсперанто и кодом искусства будущего. Собственно, этим языком и является сам Чехов, — человек из пограничья. Возникновение школы Михаила Чехова не случайно, а его идеализм сегодня может восприниматься не столько наивным, сколько дерзновенным, поскольку кажется безнадёжным. Именно теперь нужны новые Мистерии, подобные тем, древним, которые помогали человеку преодолеть свою низшую природу и прорваться к высшей. Цель школы Михаила Чехова для нашего мелкотравчатого времени высока: развитие творческой индивидуальности на пути к высшему сознанию через художест-венное и гуманитарное освоение наследия Михаила Чехова, его образовательные, научные и художественные аспекты. Предсказать, какая модель чеховской школы при-несёт желанные результаты, трудно. Сейчас идёт поиск. В эпоху Бецкого Российская Академия художеств набирала мальчиков с четырёхлетнего возраста, чтобы вырастить художников. Хотя увеличения численности гениев от этого не произошло (равно как и от Смольного института благородных девиц Великой Екатерины), отпечаток в культурной жизни Петербурга и России это оставило. Как и от Академии Платона с его идеей воспитания души.

Йобст Лангханс (Берлин)

Чехов выстроил свой театр в воображении и закрепил его словом. Для него этого было достаточно: ведь он свято верил в вещественность образов, мир ангелов, реальность мечты. Теперь этот театр имеет шанс воплотиться через его школу. И вот последние три года в одно и то же время, к дню рождения Чехова, его апологеты собираются из разных земель для проведения мастер-классов, обмена научным и теоретическим материалом. Подобно фургону комедиантов, однажды придя в движение, не зная политических границ, делая всё новые остановки, школа Чехова вовлекает в свой магический круг новые «жертвы». Лишь однажды приняв участие в её работе даже наблюдателем, этого уже не забудешь никогда. Но тому, кто побывал на русской мастерской, повезло особенно. В подкорке каждого иностранного участника сидит заветное желание: ощутить природную силу, давшую жизнь гению-актёру. Они стремились сюда, как стремятся попасть в музей-квартиру, чтобы подышать воздухом вещей, которых касался гений.

Холодно западному человеку. В роскоши и уюте, тепле и красивости, холодно. «Атмосферы мне, атмосферы», — кричат понимающие режиссёры и ищут таинственную русскую душу. Интуитивно тянутся они к нашей русской необозримости (нами же, русскими, не оцененной, да простит нас г-н Чаадаев!). Ведь здесь в самом пространстве разлито генетическое знание другого Михаила Чехова, того, что вышел из мхатовской «шинели», Чехова — ученика не Штайнера, но Станиславского.

Школа-конференция Чехова длится меньше месяца и немножко напоминает Вавилонскую башню, строители которой сознают, что главное — общий язык. В августе 94-го прошла уже III Международная школа, на этот раз в Лондоне. Кто-то становится постоянным участником, кто-то отпадает — процесс естественный и закономерный. При этом каждый из работавших педагогов предыдущих мастерских должен показать нечто новое в своей работе, собственное открытие за год. «Кто знает по-настоящему, чем занимался Михаил Чехов? И кто на самом деле этим занимается? А кто развивает? — размышляла перед открытием лондонской школы её устроительница Сара Кейн. — Это движение чеховского метода, чеховской идеи — как хорошее транспортное средство, вагон, в который можно вскочить на ходу… Чехов говорил о пороге. Порог, который ты переступаешь, между персонажем и собой. Выразить то, что происходит на чеховской школе-конференции — тоже переступить порог. Что будет с театром? Каково будет театральное обучение? Если ты работаешь в координатах Михаила Чехова, главная суть творчества — преодоление порога».

В Москве. Дома.

…На сцене горела знакомая свеча. Зал в радостном возбуждении — топотом и свистом — приветствовал молодого энергичного режиссёра из Форум-Кройцберг театра. Философ по образованию, Йобст Лангханс играл в костёле на органе, пока не встретил однажды странного старого человека, и от него впервые услышал о Чехове. Рождённый в день и год смерти Михаила Чехова, философ был крайне озадачен календарной преемственностью, ощутив в себе ответственность перед русским гением и своей русской мамой, пострадавшей от сталинских репрессий. Если это был знак свыше, Лангханс должен был стать «посвящённым». Конечно, он знал, что дважды ступить в одну реку невозможно. И всё же замахнулся на то, чтобы поймать улыбку Бога. В августе 92-го в Берлине он провёл первую международную школу Чехова. Это была проба пера. Из дальних стран приехали мастера, ученики Чехова по Голливуду, те немногие, кто сохранил в себе личность Мастера, кто, как фотопластинка, впитал в себя его лучи. Идея создания международной школы Чехова родилась в Берлине. Так, через Бранденбургские ворота (по странному совпадению построенные тоже неким Лангхансом), Чехов возвращался домой.

Любой выход из бытовой регулярности в некотором приближении обозначает модель человеческой судьбы и её исхода. В конечном отрезке жизни исчезает «вульгарное» (М. Хайдеггер) время, выявляется индивидуальный ритм, психические доминанты. Вот и эта школа-конференция, с её замкнутым существованием, оторванностью от повседневных забот, герметичностью усиливали ощущение фатальности происходящего. Сосредоточенные на общей идее, здесь собрались личности противоположной настроенческой окраски — от спокойных энтузиастов до фанатиков своего дела. От огромного перенапряжения физических и духовных сил, переизбытка информации, казалось, с каждым происходило «расширение человеческой чувствительности», сходное с тем, что возникает в момент смертельного ужаса или пика любви. Не исключено, что некоторые сумели испытать здесь, на мастер-классах, подобие той самой духовности, которую столь ценил Арто, говоря об основах сценической пластики балийского театра.

Шесть часов ежедневных обязательных занятий (у каждого педагога по два часа, через неделю — следующие мастера, всего 18 учителей), лекции, спектакли до ночи, экспериментальные акции, импровизированные дискуссии, фильмы, капустники (о самом жанре которых иностранные участники ничего не знали), ночные бдения при свечах в баре, общение на языке мимики и жеста с минимумом английского в условиях коммуникационной сверхпроводимости — таков, в общих чертах, режим.

Увлечённые чеховской идеей (оснастив её элементами ботмеровской гимнастики, штайнеровского тайноведения, адаптированной йоги, шиатсу, айкидо, эвритмии и проч.), мастера и ученики стремились показать максимум возможного, порой не считаясь с законами общей атмосферы пространства. Изучая штайнеровскую теорию мандел, через знаки планет, многие приоткрывали живую, движущуюся картину космоса. От совмещения наработанной энергии во время уроков в груди возникали легкая вибрация и не покидавшее даже во сне чувство разъедающей тревоги. Вскоре появились устойчивые аномальные зоны «повышенной радиации». Ведь далеко не каждый из педагогов умел управлять энергетическим балансом отведённого ему в рамках урока пространства.

Владимир Байчер (Москва)

Энергоёмкие упражнения требуют высвобождения тела от накопленного потенциала, и если актёр не умеет этого делать, его организм от закупорки чакр заболевает. Нервная энергия не менее опасна, чем атомная. Не зря в древней Азии существовала «психотронная» казнь, когда вокруг осуждённого рассаживались люди с сильной энергетикой и развитой волей. Они молча смотрели на обречённого в центре круга, доводя его до смертельного ужаса, от которого он и умирал.

На одном из уроков школы великолепно тренированная студентка чеховской школы Пэра Бра упала, но сознания не потеряла. Она никому не позволила подойти к ней и лежала прямо и неподвижно несколько минут, после чего с трудом поднялась, и мастер-класс продолжился, но уже без неё. После занятий девушка объяснила перепуганным участникам урока, что такое случается с ней и дома, в Дании. Она ощущает себя переполненной энергией, и тогда может упасть в любую минуту. На следующем занятии новый преподаватель совершенно потряс эту девушку. Когда она закончила упражнение, педагог, не зная о случившемся накануне днём, вдруг сказал: «Не надо жадничать: в конце упражнения отдавайте энергию в космос!»

«В чужих руках Чехов всегда необъективен», — прозвучало как-то на одном из занятий. В этом убеждала каждая новая встреча. Восток и Запад пересеклись в русской точке по имени Чехов, и потому у каждого был свой путь освоения знаний, свои пристрастия, свои акценты.

Наше сознание, апокалипсическое по природе (согласимся с Н. Бердяевым), безгранично. Западный человек более рассудочен, более дискретен. Он умеет точно ставить перед собой конкретные задачи и так же точно их разрешать. На русской школе-мастерской у западных специалистов явно преобладал Штайнер, так что стул, не занятый Немировичем, пригодился: на нём уверенно сидел немецкий антропософ. Именно он стал ключом, с которым многие специалисты подходили к Чехову. Школярская добросовестность их метода восхищала, хотя в условиях мастерской цель всё-таки — не результат, а поиск.

Вечерами кто-то шёл на встречу с таинственными масками Пэра Бра, сделанными им и освящёнными под луной на острове Бали. Пришедшие не страшились надевать эти маски, не страшились обнажить суть свою перед аудиторией в ожидании возникновения альтер-эго. Даже опытные, профессиональные актёры во время этих сеансов часто срывались на истерику, изумляясь потом потере контроля над собой. И тем не менее каждый вечер Пэр Бра не уставал приглашать на свои «дионисии» именно русских актёров, в надежде встретиться с русской душой.

Здесь день длился до ночи. Вечер плавно переходил в утро. Время изменяло себе, оно расщеплялось, то исчезая куда-то, то возникая из небытия, как мерцающие огни в лесу. Ночью кто-то пробирался по лесу в кромешной тьме вслед за сталкером по имени Мариуш Орски. Как летучие мыши, бесшумно, легко и свободно передвигались они, не касаясь ломких веток, не задевая пней, внимая природной тишине вокруг и внутри себя.

Ореол загадочности витал над Орским; рядом оказались два легендарных имени — Чехов и Гротовский (и кажется, абсолютно закономерно: именно Гротовский сегодня достиг уровня истинного посвящённого в духовидческом, штайнеровском понимании), две лаборатории, где практиковался Мариуш: Чеховская студия в Нью-Йорке и лаборатория в Ополе. Его мастер-класс «Импровизирующий актёр — его тело, эмоции и воображение» — чистая практика на развитие памяти тела. Он провоцировал на своих занятиях вполне конкретные эмоции: агрессию, жестокость, нежность, страх, экстаз. Каждое упражнение имело особую критическую точку, некий порог, переступая который, актёр легче дышал.

Мариуш учит, как достичь свободной зоны лёгкости тела, — тела, чувствующего связь с природой и Богом. Когда исчезает время и расширяется пространство. Может быть, это и есть то, о чём говорил Арто и что имел в виду Юнг, пытаясь раскрыть термин «первопереживания» в творчестве. (На уроках Орского чётко обнаружилась логика развития ветви театра — от Чехова и Штайнера к Гротовскому.)

Но здесь, на конференции, не только мастер выявлял индивидуальности учеников. В школе-братстве часто срабатывал эффект бумеранга. Каждый играл во что-то или в кого-то, а игры играли людьми. На протяжении дня ролевые функции каждого менялись много раз. Утром — педагог, днём — ученик у другого мастера, между занятиями — режиссёр спектакля, который репетируется для показа участникам, вечером — сам актёр на репетиции чужого спектакля, наконец, просто зритель… Подобные метаморфозы делали человека уязвимым и почти прозрачным. Но, конечно, более всего способствовал этому сам Чехов, упражнения которого в той или иной степени точно выполнялись на любом мастер-классе. Вот где проявлялось сокровенное, нереализованные желания и амбиции, простейшие комплексы, так что можно было ставить диагноз: у этого педагога болезненное стремление к власти и ожесточённость незаслуженно обиженного, а у актёра — неуверенность в себе, забитость.

Среди прочих выделялась немецкая актриса, клоунесса-одиночка. Она держалась обособленно, никого не подпуская к себе с разговорами. На одном из уроков она выполняла индивидуальное упражнение на тему «жест с окраской». Задание предполагало провокацию физическим жестом истинной эмоции, точного чувства. В такие моменты сознание должно быть очищено от любых помех извне, и сосредоточенная актриса сумела это сделать. Она была профессионалом. Натура сработала мгновенно. Памятъ тела вытолкнула из подкорки очень важное жизненное событие, вероятно, трагическое. Двигаясь в пространстве реп-комнаты, она в какой-то миг вся переменилась, произошёл слом. Выражение лица неузнаваемо смягчилось, и за три минуты действия она вновь пережила былую драму, таким образом освободившись от неё.

Безусловным лидером на школе оказался руководитель московской лаборатории «Техника актёра» (ныне преобразованной в Российскую школу Михаила Чехова), организатор «русской» конференции, Владимир Байчер. Сам факт осуществления в России в данный исторический момент подобного мероприятия (без всякой государственной поддержки) — чудо. Этого не могло быть, но это произошло.

Его мастер-класс «Диалог в пространстве сцены» был композиционно чётким, лаконичным и глубоким. Диалог есть зарождающееся отношение. Диалог актёра с пространством всегда активен. Движение тела вместе с музыкой естественно живёт в этом пространстве. Шаг за шагом участники занятий проходили уровни общения: актёров друг с другом, с музыкой, пространством. Байчер говорил о неуловимых вещах, и они становились видимыми, осязаемыми. Актёрам приятно было ему подчиняться. В ходе тренинга ученики наблюдали за смещением пространства в процессе собственного движения, за сопротивлением пространства, находящегося вне актёра. В сущности, они тоже искали общий язык. Именно с этого режиссёр-педагог начинал работу и в собственной лаборатории. «Я начал после набора актёров с трехмесячного тренинга. Чистой подготовки. Никаких репетиций. Никакой драматургии. Просто — поиски общего языка. Нельзя постоянно разговаривать на птичьем языке. Нужны значимые слова. Только потом, через три месяца, я предложил драматургический материал, началась работа над спектаклем. Я пытался показать актёру, как тренинг может быть использован в репетиционном процессе. Даже на репетициях я был не только режиссёром, но и педагогом. Шла отработка упражнения, поиск через него верного хода, верного решения, а затем, в следующем эпизоде, пытались провести отработанное упражнение. Эффект был совершенно неожиданный для всех. Именно сегодня это важно для актёра. Да, актёр — дар от Бога. Но есть и нечто другое, то, что имел в виду Чехов: „Техника в искусстве способна иной раз как-то притушить искру вдохновения у посредственного художника, но она же раздувает эту искру в великое и неугасимое пламя у подлинного мастера“. Это главное. Но важно и то, что техника может предохранить актёра от внутренних срывов и серьёзных психологических стрессов. А это в актёре вырабатывает уверенность в себе. Появляется знание. Это не область рассудка, это область сознания. Сознательное отношение к тому, что с тобой происходит, помогает избежать многих неприятностей. Впрочем, техника не гарантирует гениальной игры, гениального спектакля: только уровень».

Сара Кейн (Лондон)

Что касается уровня, то об этом надо говорить отдельно. Здесь был уровень у мастеров. Двухдневный блиц-турнир показал всегда сосредоточенный, всегда собранный Сергей Юрский, сумевший срепетировать отрывок из «Петербурга» Белого на сцене с двумя составами никогда не виденных им ранее разноязыких студентов и актёров. Почти музейный уровень — у X. Хатфилда. На русской школе-конференции участвовали два «раритета»: американка Мала Пауэрс, бывшая ученицей Чехова его шесть последних лет, и ирландец Херд Хатфилд, звезда Голливуда.

Гордо неся звание «ученик Михаила Чехова», они выделялись своей особенной приветливостью и скромностью, демократизмом и в то же время — недоступностью небожителей. Все любовались их изяществом и манерностью. Г-н Хатфилд привёз с собой не только уникальный диплом об окончании чеховской студии, но и рисунок с изображением его сэра Эгьючика из знаменитой «Двенадцатой ночи», сделанный рукой Чехова — режиссёра того спектакля. Американцы старшего поколения знают Хатфилда по фильму «Портрет Дориана Грея». В пространстве русской мастерской герои Хатфилда сэр Эгьючик, Дориан Грей и художник Уистлер, кажется, пребывали в постоянной борьбе за приоритет: следы борьбы ощущались в поведении замечательного актёра. Истинный мастер-класс сэр Хатфилд преподал в моноспектакле по пьесе его жены Мегги Уильяме «Уистлер — сын своей матери». Мастерство здесь было отточено до грана, до полувздоха. Многолетний опыт с его наслоениями и влияниями в этом спектакле обнаруживался отчётливо, и странно было не это, а то, что сквозь эти наслоения всё же проглядывала выучка чеховской школы. На спектакле Хатфилда вновь обнаруживалась проблема ментальности, разного понимания Чехова каждым энтузиастом. Эстетика американского театра сороковых годов повлияла на актёра, и вспоминались слова Михоэлса (может быть, сегодня несколько архаичные) об американской актёрской игре тех лет (Михоэлс побывал в Америке в 1944 году, когда Елена Юнгер встречалась в Голливуде с Чеховым): «На первый взгляд кажется, что играют примерно так, как у нас, что там господствует реалистическая школа исполнения — прямо не отличишь от жизни. Но потом вы догадываетесь, что дело здесь не так просто. Это — особого рода реализм, который правильнее всего было бы назвать „кинематографическим реализмом“. Актёры стремятся играть так, чтобы сразу было видно, что они в любую минуту готовы работать перед объективом кинокамеры: чтобы не было резкости — ни повышения голоса, ни, боже упаси, увлечения лишними паузами (пауза ведь много метров пленки!). Так рождается особая, нарочитая скупость игры, и глубочайшие человеческие трагедии, внутренние катастрофы — всё это передается чрезвычайно просто, легко». Холодноватое и чистое мастерство Хатфилда вполне пришлось бы по вкусу нашей Александринке 1880-х годов, когда молодых неумелых актёров натаскивали на роли с голоса, когда нарабатывали профессию через партнёрство с корифеями…

Религиозная по сути, чеховская идея театра глубоко интимна. Результаты школы зависят от степени личностной готовности. Простой вопрос о таланте актёра трактовался не каждым педагогом однозначно. Кто-то из них был уверен, что всякий человек изначально талантлив и любого можно открывать чеховским инструментарием. Сегодня говорить о результатах учеников школы Чехова не приходится. Показы студенческих работ это подтвердили. То, что за месяц актёр (специальное образование здесь обязательно) не овладевает чеховской методикой, вполне естественно. Не удивляет и то, что некоторые актёры после мастер-классов похожи на ту сороконожку, которая сошла с ума, лишь задумалась о технике своей ходьбы. Одно дело — итог сборной команды участников школы-мастерской, и совсем другое — студентов постоянных чеховских школ. Лангханс, Байчер, Андреес, Бра — режиссёры-педагоги, имеющие собственные школы и театры. Вот почему уже III лондонская школа дифференцировала мастер-классы на потоки, предполагающие обучение по уровням подготовленности учеников: базовый, с основами чеховской техники и её терминологией; прикладной, экспериментальный, дополнительный и индивидуальный.

Способ ведения уроков у многих педагогов — импровизационный, экспрессивный, зависящий от момента. Порой предлагается только задание без пояснений, и в процессе выполнения его производятся корректировка и уточнение подробностей. Для актёра это особенно важно: самостоятельно подойти к нужному выводу, чтобы собственной «физикой» закрепить его в памяти. На уроках «Начальной импровизации» самым трудным, почти мучительным, оказывается — не думать. Если удаётся выполнить задание на мгновенном импульсе, с максимальной сосредоточенностью, жест всегда выдаст индивидуальность. Парадоксы импровизации лежат где-то между бессознательным и осмысленным. Её легкость — кажущаяся и зарабатывается усилием воли и желанием. Импровизация работает только тогда, когда техника достигает рефлекторного уровня.

Атмосфера школы коварно втягивала все мысли и чувства её участников, так что и говорилось, и думалось исключительно на языке Чехова. Вместо утреннего приветствия встречающиеся любовно открывали друг другу излучающий центр; пространственный поиск взаимоотношений с реальностью из мастер-класса Юрия Авшарова незаметно и естественно переместился в план житейский. Серьёзный и замкнутый режиссёр, прославился своей шуткой. Сидя за обеденным столом, он задумчиво и как-то особенно тщательно размешивал в кастрюле борщ. Его коллега, Владимир Ананьев, сочувственно и смиренно заметил, что там мяса нет, и искать его не стоит — только лишний раз расстраиваться. Продолжая пристально глядеть на поварёшку, Авшаров ответил: «Я ищу его (мяса) психологический жест».

Проходя круг за кругом, ступень за ступенью в обучении, каждый начинал для себя выделять нечто общее, очевидно, близкое к чеховской системе, а индивидуальные трактовки педагогами терминов придавали объём в их осмыслении. В этом контексте даже работы художника тоже поддавались анализу в чеховских координатах.

Выставочная комната Юрия Харикова предоставляла всякому возможность найти свою точку видения композиции. Можно было просто обойти по периметру разложенные на полу эскизы и графические листы. Можно — ползать вдоль каждого рисунка в отдельности, медленно раздвигая плотность пространства, пристраиваясь к нему, слыша, как шуршит оно в раковинах обёрточной бумаги, плавно вращаясь и точно обволакивая посетителя. Собственно, это был театр жизни художника. Театр, в котором каждому находилось своё особенное место.

В вязкости движущегося пространства, в его сопротивлении или податливости, «на лету» можно легко уловить «жест» рисунка, услышать диалог между ним и зрителем.

Выбранный ракурс диктовал свои законы: где-то можно было ухватить взбаламученное смертельное движение, зарождавшееся в мёртвой точке, в стремительно закрученной линии, и поймать на этот раз жест героев рисунков. Но где-то вдруг всё стихало, превращаясь в мёртвый покой вакуума.

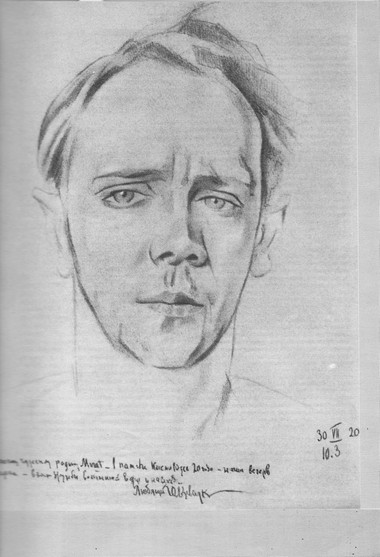

Михаил Чехов. Рис. Ю. Завадского

Образ театра в отдельных работах художника, театра, воплощённого в конкретных спектаклях, с его фантасмагорическими — от Гофмана — персонажами, то сжимающимися, то расширяющимися, живущими самостоятельной жизнью — объёмен и плотен. Скукоженные, изворотливые фигурки норовили выскользнуть из реальности. И им это удавалось. Вот тогда возникала чеховская пауза, открывающая собеседнику собственную индивидуальность и естество.

«В принципе, артист должен владеть двумя мирами: миром форм и миром идей, — сказал на одном из занятий Лангханс. — Он должен развивать в себе способности взять идею из духовного мира и преобразить её в форму. Свобода художника — в искусстве. Искусство — в умении направлять свои мысли». Упорство в этом самого немецкого педагога поразительное, как, впрочем, многих других участников чеховской школы. И Сары Кейн тоже. Как никто из педагогов, она открыта восприятию нового. В свободные от собственного мастер- класса часы она посещала все занятия, дотошно выполняя каждое упражнение, на себе испытывая педагогические методики участников школы.

Тема ее занятий — «Гармонизация голоса и тела с помощью методов Михаила Чехова и Рудольфа Штайнера». «Как вы себя чувствуете через звук?» — задаёт она нелепый вопрос своим ученикам, и никто не удивляется этому, потому что Сара виртуозно показывает, как звук становится качеством и через ощущения актёра переходит в пространство, услышанное актёром и закреплённое в памяти. Эквивалент эмоций — звук, а мысли — слово. В процессе тренинга ученики действительно убеждаются в этом. Меняя партнёров, каждый слышит, как при этом звук видоизменяется. Предлагаемые обстоятельства диктуют эмоции. Ощутить качество звука, понять, как фиксируется он в движении и как в звуке находится точность движения — главная цель занятий. Используя приём вариации одного конкретного упражнения с постепенным его усложнением, отработкой и фиксацией, Сара «подключает звук». «Для актёра легче сказать телом, чем голосом». Произнося звук, педагог внимательно следит за реакцией на него учеников, как в каждом из них пластически выражается индивидуальность, как существующий образ слова переносится в пространство.

Финал заключительного урока стал символом школы. Участники и зрители объединились в круг и вместе подняли «золотой обруч», — хрестоматийное чеховское упражнение одновременно исполнялось почти у каждого мастера. Идея объединения и стала доминантой школы, школы, которая призвана научить художника управлять своей свободой, своим вдохновением.

Итак, Чехов вернулся к нам, точно Менипп, проведённый в Аид и обратно. В наше бессмысленно дробящееся время появилась общая идея, образовалась Международная чеховская ассоциация, а вслед за этим и Российская школа Чехова, жизнь которой, вероятно, не будет лёгкой. Но корабль плывёт.

Фото из архива лаборатории «Техника актера»

2020-10-10

2020-10-10 114

114