1) Изучить приборы, используемые при контроле загрязненности воздуха.

2) Выполнить измерения загрязненности воздуха и занести в таблицы.

3) Указать степень опасности исследованных загрязняющих веществ.

1.3. Теоретический материал. Воздух – одна из составляющих биосферы. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма потребность в воздухе является первостепенной среди всех других: потребности в пище, воде, освещенности и других жизненно важных экологических факторах.

Воздух обеспечивает организму необходимый газообмен, поставляя через кровь к клеткам тела кислород и принимая назад продукты жизнедеятельности, в первую очередь углекислый газ.

Кроме необходимого для организма газообмена воздух через аэроионное содержание поддерживает определенный электрический режим в атмосфере. Наличие электрических зарядов в воздухе является одним из необходимых условий нормального развития высокоорганизованной жизни

Кроме того, воздух – это среда для процессов горения и синтеза химических веществ в промышленности; материал для систем охлаждения производственных и транспортных установок; среда, в которую выбрасываются и перерабатываются продукты жизнедеятельности человека, животных и растений; дымовые и аспирационные выбросы многочисленных предприятий и очистных сооружений.

Постоянный состав атмосферного воздуха сформировался на протяжении длительной эволюции жизни на Земле; он приведен в таблице 2.1.

Однако, в результате постоянно усиливающегося техногенного воздействия на окружающую среду баланс веществ в атмосфере стал нарушаться. Возникли качественные и количественные изменения состава воздуха, причем с каждым годом количество рассеянных в атмосферном воздухе веществ, не свойственных его естественному составу, непрерывно возрастает. Сейчас таких примесей в атмосферном воздухе насчитывается сотни тысяч.

Таблица 2.1

Состав сухого* атмосферного воздуха

| Наименование основных газов воздуха | Содержание в % по объему |

| Азот Кислород Аргон Углекислый газ Неон Гелий Криптон Водород Ксенон Озон | 78,09 20,95 0,93 0,03 1,8·10-3 5,2·10-4 1,0·10-4 5,0·10-5 8,0·10-6 1,0·10-6 |

* Содержание водяного пара зависит от метеорологических условий

Вещества, не соответствующие в качественном или количественном отношении естественному составу воздуха, называются загрязнениями или примесями.

К промышленным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся предприятия теплоэнергетики, транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли, металлургия и машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство удобрений и пестицидов и многие другие производства. В выбросах перечисленных предприятий всегда содержатся так называемые многотоннажные, типичные загрязнения, к которым относятся: пыль или взвешенные вещества, оксиды серы, азота и углерода.

Среди типичных загрязнений самого пристального внимания заслуживает диоксид серы (диоксид серы является основным представителем оксидов серы в воздухе), выбросы которого в атмосферу оказывают негативное влияние на жизнедеятельность животных и растений. Диоксид серы взаимодействует с кислородом воздуха с образованием SO3, что в конечном счете при взаимодействии с парами воды приводит к образованию серной кислоты. Серная кислота, выпадая с осадками, способствует подкислению водоемов, почвенного и растительного покрова. При долговременном воздействии даже низких концентраций SO2 в воздухе содержание элемента серы в тканях растений может возрастать в 2-2,5 раза в сравнении с кларковым (фоновым) содержанием. Поэтому аккумуляция серы в растениях может служить индикатором загрязнения атмосферы соединениями этого элемента.

Промышленные выбросы оксидов азота в воздушную среду в основном включают монооксид и диоксид азота, которые смещая естественный баланс соединений азота в биосфере, ведут к повышению уровня нитратов в воде, почве и продуктах питания в 2-4 раза. Кроме этого, с монооксидом азота связывают разрушение озонового слоя в атмосфере.

Одним из наиболее токсичных веществ, загрязняющих воздух в приземном слое, является монооксид углерода. Он активно взаимодействует с гемоглобином крови и уже при очень низкой концентрации снижает ее способность переносить кислород. Содержание СО в воздухе около 0,001% (по объему) вызывает головную боль, снижение умственной деятельности и расстройство ряда физиологических функций организма. Основным источником выброса оксида углерода являются двигатели внутреннего сгорания.

Диоксид углерода СО2 является конечным продуктом сгорания всех видов топлива, доокисления СО и ряда других процессов. От других газообразных индустриальных выбросов СО2 отличается тем, что он в естественных условиях продуцируется в огромных количествах живым веществом и его круговорот в биосфере является основополагающим условием поддержания жизни на Земле.

Хотя сам по себе диоксид углерода не является токсикантом, однако увеличение его естественного количества в атмосфере за счет техногенных выбросов ведет к ряду негативных последствий. В частности, из-за высокой теплоемкости, повышенное содержание диоксида углерода в атмосфере ведет к повышению ее температуры (парниковый эффект), что в свою очередь вызывает нарушение равновесия многих процессов в глобальном масштабе.

Все остальные примеси в атмосферном воздухе, которые не относятся к типичным, описанным выше, называются специфическими, так как их поступление в атмосферу обусловлено спецификой предприятия.

В частности, предприятия нефтепереработки и нефтехимии в качестве специфических загрязнений выбрасывают в атмосферу широкий класс углеводородов.

Машиностроительные и металлургические предприятия являются источниками выбросов металлов, чаще в виде их оксидов и сульфидов. Наибольшую опасность для биосферы представляют тяжелые металлы: цинк, свинец, кадмий и др.

Источником выбросов тяжелых металлов является и автомобильный транспорт. Негативной особенностью автотранспорта является то обстоятельство, что автомобильные выхлопы выбрасываются в приземном слое, на уровне дыхания человека. Они плохо рассеиваются в условиях городской застройки и легко формируют концентрацию вредных веществ, зачастую превышающую нормативное значение.

Предприятия пищевой промышленности являются источниками загрязнения воздуха: аммиаком или фреонами от холодильных установок, акролеином (обжарочные печи), органической пылью (рыбомучное производство, размол специй), парами уксусной кислоты (консервное производство) и др.

Неприятные запахи, обусловленные аминами, меркаптаном, фенолом, креозолом, масляной, валериановой и капроновой кислотами, а также другими дурно пахнущими веществами, могут также оказывать вредное влияние на здоровье, вызывая головные боли, тошноту, бессонницу. При длительном воздействии такой же негативный эффект дают и так называемые «приятные» запахи.

На формирование концентрации примесей в приземном слое влияет не только их количество и химический состав в промышленном выбросе, но и метеорологические условия, которые могут способствовать как рассеиванию примесей, так и, наоборот, их локализации с образованием, например, смогов или кислотных дождей.

Определенная скорость ветра способствует рассеиванию выбросов по горизонтали, а отсутствие ветра, штиль препятствует рассеиванию. Рассеивание по вертикали зависит от температуры выброса и температурного градиента в атмосфере. При стратификации атмосферы, то есть, когда температура воздуха понижается с увеличением высоты, и при нагретом выбросе рассеивание по вертикали проходит эффективно. Инверсия, как явление аномальное, когда температура воздуха с увеличением высоты не понижается, как обычно, а повышается, препятствует рассеиванию по вертикали.

Эффективность рассеивания зависит также и от влажности воздуха. Низкая влажность способствует рассеиванию, а высокая препятствует.

Если метеоусловия складываются неблагоприятно, то есть одновременно проявляются штиль, инверсия и туман, то это ведет к образованию смога, когда приземная концентрация вредных примесей возрастает в десятки и сотни раз в сравнении с нормативной.

Вредные вещества, используемые или образующиеся в производственных процессах, кроме того, что они загрязняют атмосферный воздух, поступая туда в виде выбросов предприятия, загрязняют и воздух рабочей зоны, поступая в производственные помещения от незакрытого или негерметичного технологического оборудования, трубопроводов, установок.

Основными путями проникновения вредных веществ в организм человека в условиях производства, являются дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожный покров.

Первый путь – поступление через органы дыхания наиболее активный по степени воздействия на человека, т.к. загрязняющие вещества в этом случае быстро всасываются и попадают в кровь.

Поступление вредных веществ через органы пищеварения происходит при заглатывании токсической пыли, занесенной в рот грязными руками при курении или с пищей.

Вещества, обладающие способностью растворять или растворяться в жирах, проникают в организм через кожные покровы.

Токсическое действие вредных примесей в воздухе может проявляться в острой или хронической форме. Острое отравление возникает при непродолжительном воздействии большого количества вредного вещества и характеризуется быстрым развитием болезненных явлений. Хроническое отравление возникает в результате поступления в организм небольших доз токсического вещества, но в течение продолжительного времени. Болезненные явления при этом проявляются постепенно по мере накопления вещества в организме.

Степень токсического воздействия на организм зависит в первую очередь от концентрации вредного вещества в воздухе. В нашей стране и за рубежом проводятся систематические работы по гигиеническому нормированию допустимого уровня содержания примесей в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны. К настоящему времени допустимые уровни определены для десятков тысяч наименований вредных веществ, что позволяет осуществлять контроль и в той или иной степени управлять качеством воздуха.

Нормируемым параметром содержания вредных веществ в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны является ПДК, мг/м3 – предельно допустимая концентрация. Отдельно установлены ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны. При этом принято, что атмосферный воздух – это воздух населенных пунктов, курортных зон, биосферных заповедников и других мест, кроме производственных предприятий. Воздух рабочей зоны – это воздух, которым дышит работник, находясь на постоянном или непостоянном рабочем месте.

Предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе – ПДКатм.в – это максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает и не окажет на него вредного влияния, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны – ПДКВРЗ – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов (но не более 40 часов в неделю) в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

ПДК для большинства веществ являются максимально разовыми. Это значит, что отбор проб при оценке качества воздуха проводится в течение 20-30 минут и полученные результаты усредняются для определения фактической концентрации вещества. Максимально разовая ПДК используется при оценке содержания в воздухе общетоксических веществ, которые проявляют свое негативное действие при кратковременном вдыхании.

Однако, для веществ, имеющих способность к накоплению в организме (проявляющих кумулятивные свойства), наряду с максимально разовой ПДК установлена среднесменная ПДК (для воздуха рабочей зоны) или среднесуточная ПДК (для атмосферного воздуха). Среднесменная или среднесуточная ПДК используются при оценке содержания высококумулятивных веществ отбором проб на протяжении смены (суток) с последующим усреднением результатов замеров. Свойством кумулятивности (накопления) обладают вещества канцерогенного и мутагенного характера.

Для новых веществ, на которые еще не установлены ПДК, вводятся в качестве временного гигиенического норматива ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ, мг/м3) вредных веществ в воздухе. ОБУВ устанавливается на три года и применяется для условий опытных и полузаводских установок на период предпроектных и проектных работ по созданию нового производства. Через три года ОБУВ должен заменяться ПДК.

Значения ПДК и ОБУВ загрязняющих примесей для воздуха рабочей зоны опубликованы в ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы».

Значения ПДК и ОБУВ для атмосферного воздуха опубликованы в ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 все вредные вещества, загрязняющие воздух рабочей зоны, разделяются на четыре класса опасности:

1-й класс – вещества чрезвычайно опасные;

2-й класс – вещества высоко опасные;

3-й класс – вещества умеренно опасные;

4-й класс – вещества малоопасные.

ПДКВРЗ. для веществ первого класса опасности не превышают 0,1 мг/м3; для веществ второго класса опасности лежат в пределах 0,1 – 1,0, мг/м3; для 3-го класса опасности - 1,1-10,0, мг/м3; для 4-го класса опасности – больше 10,0 мг/м3.

В таблице 2.2 приводятся значения ПДК для некоторых загрязняющих веществ для атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.

Внимание! Внимательно сопоставьте значения ПДКатм.в и ПДКВРЗ для приведенных веществ и, исходя из определения ПДК, объясните, почему ПДКатм.в жестче, чем ПДКВРЗ.

В рамках данной лабораторной работы изучаются вопросы контроля качества воздуха рабочей зоны, для чего используется ПДКВРЗ.

Воздух рабочей зоны считается отвечающим условию качества, если фактическая концентрация загрязняющих примесей не превышает предельно допустимых концентраций для этих веществ, то есть если для каждого из контролируемых веществ выполняется условие:

Сi £ ПДКiВРЗ, (2.1)

где Сi - фактическая концентрация i-того загрязняющего вещества.

Таблица 2.2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны

| № п/п | Вещество | ПДКатм.в, мг/м3 | ПДКВРЗ* | Класс опасности | |

| ПДКм.р. | ПДКс.с. | ||||

| 1. | Пыль (взвешенные вещества) | 0,5 | 0,15 | 2-6 /0,5-4 | 3-4 |

| 2. | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | 10 | 3 |

| 3. | Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2,0 | 3 |

| 4. | Углерода оксид | 5,0 | 3,0 | 20 | 4 |

| 5. | Аммиак | 0,2 | 0,04 | 20 | 4 |

| 6. | Кислота серная | 0,3 | 0,1 | 1 | 2 |

| 7. | Фенол | 0,01 | 0,006 | 1/0,3 | 2 |

| 8. | Ртуть | - | 0,0003 | 0,01/0,005 | 1 |

| 9. | Ацетон | 0,35 | - | 800/200 | 4 |

| 10. | Бензол | 0,3 | 0,1 | 15/5 | 2 |

| 11. | Толуол | 0,6 | - | 150/50 | 3 |

| 12. | Бензин | 5,0 | 1,5 | 300/100 | 4 |

* - В числителе ПДК максимальноразовая, в знаменателе ПДК среднесменная.

Может создаться ситуация, когда в воздухе одновременно присутствуют несколько вредных веществ однонаправленного действия, то есть веществ, обладающих эффектом суммации или, иначе, свойством аддитивности. Тогда условие качества воздуха будет выражаться следующим образом:

Sni=1 (Сi/ПДКi) £ 1, (2.2)

где n - количество веществ, входящих в группу суммации.

К вредным веществам, обладающим эффектом суммации, относятся, как правило, вещества близкие по химической формуле и характеру влияния на организм человека, например: диоксид серы и аэрозоль серной кислоты; диоксид серы и сероводород; диоксид серы и диоксид азота; фенол и ацетон и др.

Управление качеством воздуха на промышленных предприятиях (в рабочей зоне) сводится к контролю содержания примесей в нем и к мероприятиям организационного, технического и технологического характера, направленных на снижение содержания примесей в воздухе и выполнению условий (2.1) или (2.2).

Периодичность контроля устанавливается ГОСТ 12.1.005 в зависимости от класса опасности вредного вещества:

для веществ 1-го класса опасности - не реже одного раза в 10 дней;

для веществ 2-го класса опасности - не реже одного раза в месяц;

для веществ 3-го и 4-го классов опасности - не реже одного раза в квартал.

Технологические процессы, связанные с возможными газо- и паровыделениями, должны автоматизироваться, а оборудование, аппараты и коммуникации - тщательно герметизироваться. Источники вредных выделений должны размещаться в изолированных помещениях. Кроме того, может применяться дистанционное управление процессом, связанным с выделением вредных веществ.

Большое значение имеет и вентиляция помещений, правильно спроектированная, выполненная и эксплуатируемая.

Широко используются индивидуальные средства защиты органов дыхания. Требуется также строгое соблюдение правил личной гигиены.

Если же, несмотря на все принятые меры, концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны превышает ПДК, то условия труда квалифицируются как вредные и компенсируются льготами: специальным питанием, сокращенным рабочим днем, дополнительным отпуском, доплатами.

Существует множество приборов для контроля содержания примесей в воздухе. Одним из них является универсальный газоанализатор УГ-2. Принцип его работы основан на измерении длины окрашенного столбика, полученного при просасывании через индикаторную трубку воздуха, содержащего примеси.

Цвета индикаторных порошков после просасывания исследуемого воздуха указаны в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Цвета индикаторных порошков

| Анализируемые примеси | Цвет индикаторного порошка после анализа |

| Серный ангидрид Азота оксиды Ацетилен Углерода оксид Сероводород Хлор Аммиак Бензин Ацетон Бензол Углеводороды | Белый Красный Светло-коричневый Коричневый Коричневый Красный Синий Светло-коричневый Жёлтый Светло-жёлтый Светло-коричневый |

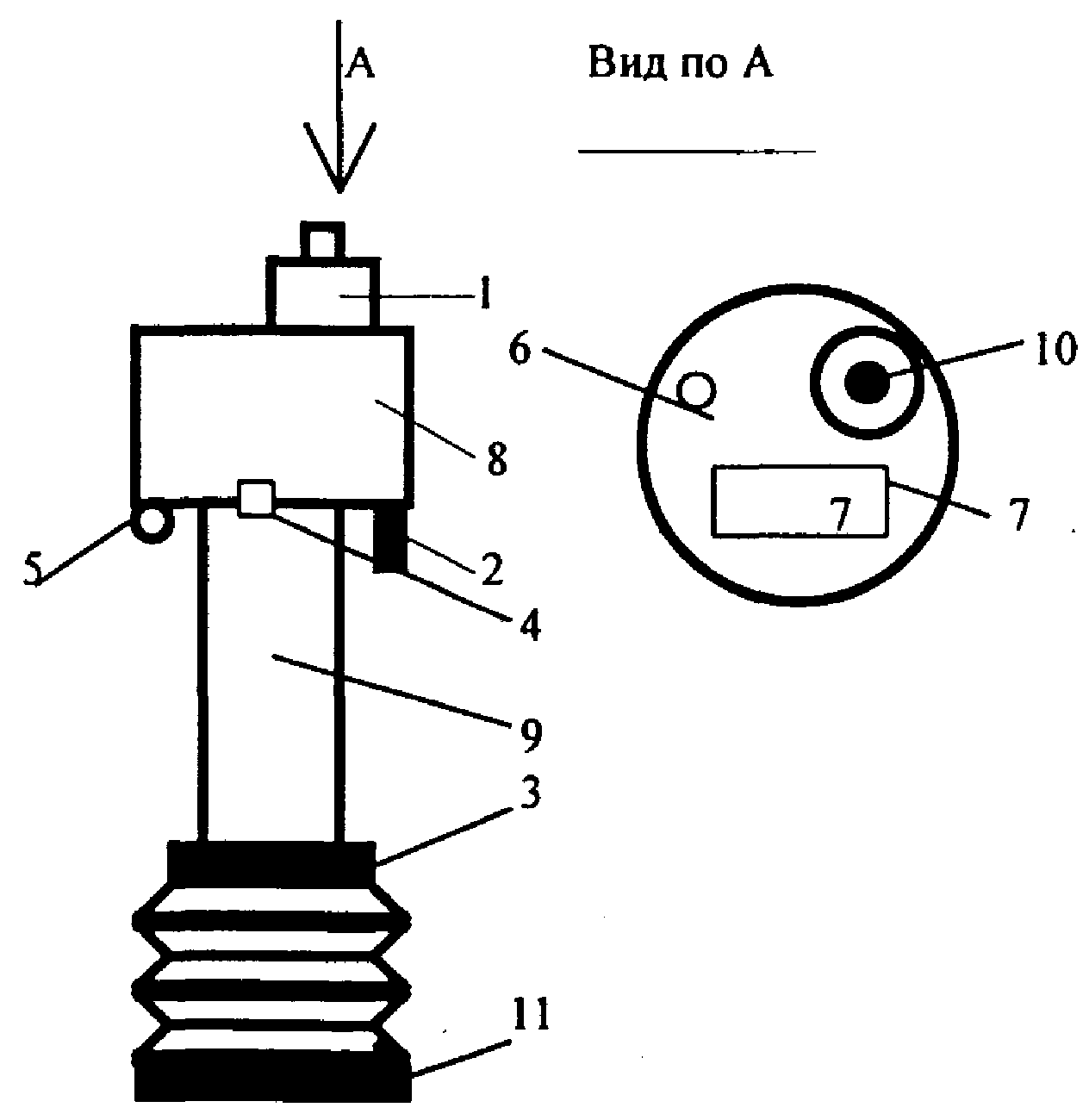

Прибор УГ-2 состоит из воздухозаборного устройства с тремя штоками, набора реактивов и принадлежностей. Воздухозаборное устройство 1 (рис. 2.1) состоит из корпуса, в котором помещается резиновый сильфон с двумя фланцами и стаканом с пружиной. Конструкция сильфона обеспечивает постоянство объема просасываемого воздуха. На верхней плате имеется неподвижная втулка для направления хода штока 6; отверстие для хранения штока в нерабочем положении и штуцер, который внутри корпуса устройства соединен с внутренней полостью сильфона. На наружную часть штуцера надета резиновая трубка 8, к которой присоединяется индикаторная трубка 2.

| 4 |

| 1 |

| 6 |

| 2 |

| 8 |

| 3 |

| 7 |

| 5 |

Рис. 2.1. Схема лабораторной установки для исследования

загазованности воздуха:

1 - воздухозаборное устройство; 2 - индикаторная трубка; 3 - фильтрующий

патрон; 4 - сосуд с парами исследуемого вещества; 5 - зажим; 6 – шток;

7 - гибкий шланг; 8 - резиновая трубка прибора УГ-2.

Шток служит для сжатия сильфона. На гранях штока под его головкой обозначены объемы просасываемого при анализе воздуха. На цилиндрической поверхности штока имеются четыре продольные канавки, каждая с углублениями, служащими для фиксации объема просасываемого воздуха. При ходе штока от одного углубления до другого сильфон забирает необходимое для анализа количество исследуемого воздуха.

К воздухозаборному устройству прилагаются коробки ЗИП, в которых находятся: ампулы с индикаторными порошками для индикаторных трубок, ампулы с поглотительными порошками для фильтрующих патронов, индикаторные трубки, запасные стеклянные трубки, фильтрующий патрон, воронки с оттянутым концом для заполнения трубок индикаторным порошком, воронки с широким концом для заполнения фильтрующего патрона, заглушки для патрона, подставка с измерительными шкалами и другие запасные детали.

Аспираторы сильфонные АМ-5 и АМ-0059 предназначены для просасывания исследуемой газовой смеси через уже готовые индикаторные трубки при экспресс-определении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах, при химических и экологических авариях.

Аспиратор АМ-0059 состоит из корпуса (8), стакана (9), сильфона (3) и основания (11), рычага (2) и ручки подвесной шнуровой (со скобой и двумя гнездами для вскрытия индикаторных трубок), рисунок 2.2.

Рис. 2.2. Аспиратор сильфонный АМ-0059

1 – обтюратор; 2 – спусковой рычаг; 3 – сильфон; 4 – гнездо для заряда

5 – светодиод; 6 – кнопка включения; 7 – индикатор жидкостно-кристаллический (ЖКИ); 8 – корпус; 9 – стакан; 10 – фильтр; 11 – основание.

В корпусе (8) аспиратора размещены: обтюратор (1); гнездо для заряда (4); светодиод (5); кнопка включения (6); индикатор жидкостно-кристаллический (7), показывающий число ходов аспиратора; обтюратор с фильтром очистки (10) прокачиваемого воздуха для предотвращения попадания твердых частиц в сильфон (3).

При нажатии кнопки включения (6) включается цифровое табло индикатора (7), на котором фиксируется количество ходов аспиратора.

Под корпусом (8) аспиратора размещены: скоба с двумя гнездами для вскрытия индикаторных трубок и крепления ручки подвесной; спусковой рычаг (2), предназначенный для приведения в действие разжимающей пружины; светодиод (5), свидетельствующий об окончании прокачивания; сильфон (3); стакан (9).

Спусковой рычаг (2) фиксирует сильфон (3) в сжатом состоянии и при нажатии освобождает его от фиксации. При этом происходит расширение сильфона за счет размещенной внутри пружины и прокачивание воздуха. В основании (11) сильфона расположены четыре паза, через которые с помощью обратного клапана, обеспечивается выпуск воздуха при сжатии сильфона без отсоединения индикаторной трубки.

При работе с универсальным газоанализатором УГ-2 и с аспираторами АМ-0059 и АМ-05 могут использоваться и стандартные индикаторные трубки, уже наполненные индикаторным порошком и запаянные с двух концов. На трубках размещена шкала, позволяющая срезу оценить концентрацию примеси в мг/м3. Это устраняет возможность погрешности оценки, которая, к сожалению, может иметь место при работе с трубками, наполняемыми вручную.

Для создания определенной концентрации загрязняющей примеси в исследуемом воздухе в лабораторной работе используется сосуд 4, показанный на рис. 2.1.

2020-10-11

2020-10-11 346

346