Александр Ярославич Невский, Святой, второй сын великого князя Ярослава Всеволодовича (1191-1246 гг.), который княжил в Киеве (1236-1238), с 1238 г. и по смерти великий князь Владимирский.

Александр Ярославич родился 30 мая 1220 г. в Переяславле-Залесском,[1] где княжил в те годы его отец,[2] умер 14 ноября 1263 г. в Городце Волжском, возвращаясь из Орды.

|

|||

|

В 1236-1251 гг. – князь Новгородский, с 1252 – по смерти – великий князь Владимирский. Такова внешняя и маловыразительная канва совсем не долгой жизни великого русского деятеля.

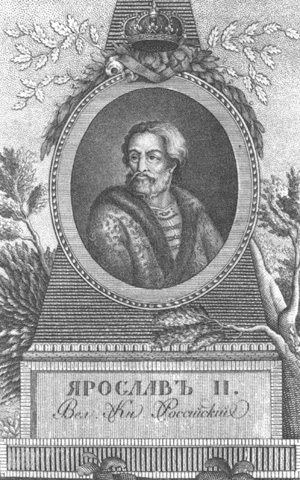

Для исследователя, занимающегося изучением всех сторон деятельности Александра Ярославича, представляет наибольший интерес формирование его интеллекта и духовности, которые были заложены в семье. Его отец – Ярослав Всеволодович (1191-1246), сын Всеволода Большое Гнездо (1154-1212) княжил в Переяславле, Галиче, Рязани, несколько раз приглашался и изгонялся новгородцами, с 1236 г. по 1238 г. княжил в Киеве, а с 1239 г. и по смерти был великим князем Владимирским.

|

|

|

|

|||

|

Ярослав Всеволодович был человеком крутого нрава: с тем, кто не представлял ему серьезной опасности; и весьма покладистым, покорным, быстро смирявшим свою гордыню перед могучей силой. Так как татары оставляли в относительном покое только те народы, которые им были покорны и беспощадно расправлялись с теми, кто оказывал им сопротивление, то Ярослав Всеволодович решил оказывать поработителям всяческий почет. Он смирился перед ханом и первый подал пример покорности, поехав в 1236 г. на поклон к Батыю в Золотую Орду. Он безропотно исполнил все требуемые обряды татар: прошел между двух огней, поклонился тени Чингисхана и т.д. Батый был очень доволен таким поведением знатного русича и дал ему ярлык (грамоту) на великое княжение. Припомним: его сыну Александру было в то время 16 лет и он крепко запомнил рассказы своего отца о его поездке к могущественному владыке Золотой Орды, о быте и нравах, там царивших. Столь же крепко помнил Александр и о своих ближних предках – деде Всеволоде большое Гнездо (имел 12 детей, отсюда прозвище) – великом князе Владимирском (1176-1212) – и прадеде знаменитом Юрии Долгоруком (90 гг. XI в. - 1157), князе Суздальском и великом князе Киевском, который был младшим сыном Владимира Мономаха (1053-1125) (князь Киевский с 1113 г.). Не будет лишним здесь упомянуть и о том, что прапрадед Александра Владимир II Всеволодович прозван Мономахом по имени матери – дочери Византийского императора Константина Мономаха. Владимир Мономах был выдающимся Киевским князем, полководцем, законодателем (он создал «Русскую Правду»), писателем («Поучение» Владимира Мономаха) и оратором. Вот таковы были предки Александра Невского, вот какова обстановка, в которой развивался недюжинный его ум, который он унаследовал от своих предков.

|

|

|

Теперь скажем несколько слов о матери Александра. Ярослав Всеволодович был женат два раза. В первый брак он вступил в 1206 г. (15 лет от роду) с Юрьевною Кончаковичи, во второй – в 1214 г. с дочерью Мстислава Удалого Феодосией. Как видим, Александр родился во втором браке. По началу брак не сладился. Разгневавшись на зятя, Мстислав Удалой отнял было у него свою дочь, но ссора близких родственников окончилась примирением, и Феодосия возвратилась к мужу, от которого у нее родилось девять сыновей. Мать Александра имела доброе сердце. Она была заботливой женой и любящей матерью своих сыновей.

Воспитание и образование Александра Невского осуществлялись на основе устных преданий, о которых было уже сказано, а также путем ознакомления юноши с письменными памятниками древнерусской словесности (все тем же «Поучением» Владимира Мономаха и его «Русской Правдой») по двум направлениям – военном и дипломатическом (если говорить современным языком). И эти направления образования Александра жестко диктовались обстановкой Руси, сложившейся в первой трети XIII в. и продолжавшееся вплоть до окончательного свержения татаро-монгольского ига («Стояние на Угре», 8-26 октября 1480 г. войск Ивана III и хана Большой Орды Ахмата).

Вот как кратко и образно нарисовал эту обстановку на Руси Н.И. Костомаров: «XIII век, - писал он, - был периодом самого ужасного потрясения на Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных татарских племен, разорили, обезлюдели бóльшую часть Руси и поработили остатки народонаселения; с северо-запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачей политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла бы удержать свое существование (Выд.мною. – В.З.). Человек, который принял на себя эту задачу, и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем своего века. Таким является в русской истории Александр Ярославич Невский».[3]

Его же отец загодя готовил сына прежде всего к ратному делу. Ярослав брал его в свои военные походы, к примеру, в поход на Дерпт. Тогда войско Ярослава опрокинуло немецкое войско, вынудив Ливонский орден подписать мирный договор. Находясь в боевом строю, Александр ни в чем не уступал самым искусным ратникам: он мог, к примеру, делать шесть прицельных пусков стрел из лука за одну минуту при дальности 200 метров, не говоря уже о нем, как прекрасном наезднике и т.д. Но главное было не только в этом. Ярослав развивал в нем стратегическое и тактическое мышление путем изучения жизни и деятельности полководцев прошлого – князей Святослава, Игоря, Олега, Вл. Мономаха и т.д.

В неустанном умственном труде Александр познал языки – латинский, немецкий, татарский, а древнерусский знал в совершенстве. Знание языков давало возможность ему изучать различные договоры и грамоты Руси с иноземными странами, с вассальными княжествами, вольными городами и т.д. Работа над текстами изощряла его ум, приучая к размышлению, к сравнению и сопоставлению разных источников по одному и тому же какому-либо вопросу, что способствовало глубокому познанию как явных, так и скрытых фактов, давая богатый материал для разработки альтернативных прогнозов развития угрожающих Руси событий середины XIII века и разработки ответов на эти вызовы.

|

|

|

Сделаем выводы из сказанного. Если в характере и деятельности предков Александра по мужской линии он унаследовал их благоразумие, рассудительность, большой ум, а по материнской линии – доброту («золотое сердце»), беззаветную храбрость (его деда прозвали «Удалым»). Все эти качества соединились в Александре в могучем характере, цельной личности, так нужной было Руси в одну из ужаснейших эпох ее истории.

На Русь надвинулись труднейшие для разрешения вызовы. Ответы на них последовали незамедлительно – военные и мирные – с использованием тончайшей дипломатии.

2. Александр – воитель Земли Русской

Западные страны с момента возникновения Древней Руси (общее собирательное название восточно-славянских княжеств IX-XIII вв.) стремились их покорить физически (завоевать) и духовно (лишить их самобытности). Их стремления становятся угрожающими в конце 30-начале 40-х годов XIII века. В 1237 г. римский папа – Григорий IX возвестил крестовый поход против Руси, ее православной веры. В это же время активизировал свои завоевания и Ливонский орден, который объединился с Тевтонским. Шведский король Эрика Леспе присоединился к крестовому походу, послав своего зятя Биргера с войском против Руси. «Летом 1240 г. в новгородские пределы вторгся флот шведского короля Эрика Леспе. Время для вторжения было выбрано весьма удачно. Батый еще не покинул русских земель. Более того зимой 1239/1240 гг. захватил княжество Муромское и опустошил еще раз княжество Владимирское.

Над Русью нависла страшная опасность. Шведы вошли в Неву и бросили якоря своих шнеков[4] в устье реки Ижоры (она впадает в Неву). В планы шведов входило, скорее всего, строительство крепости в устье реки Невы, которая бы стала опорным пунктом для захвата земель ижоры и води, подчинявшихся Новгороду.

|

|

|

Не забудем упомянуть, что князь со своей стороны принял все меры предосторожности. По его распоряжению в эту местность была направлена, как тогда говорили, «сторожа» во главе с ижорской старшиной Пельгусием. Это был человек, со всем усердием принявший христианскую веру… Живя среди своих соплеменников, грубых язычников (ижора – народ чудского племени), он свято исполнял заветы своей новой веры. Ему удалось высмотреть расположение неприятельского войска и быстро сообщить свои сведения Александру. Но Пельгусий имел ночное видение, о котором сообщил Александру перед самой битвой со шведами. «Всю ночь провел я без сна, наблюдая за врагами, - говорил Пельгусий, удалившись несколько в сторону с Александром (чтоб никто не услышал их разговора) – На восходе солнца я услышал на воде «шум страшен» и один насад с гребцами. Посреди насада стояли, положив на рамена друг другу руки, святые мученики Борис и Глеб,[5] и гребцы, сидевшие в насаде были «яко мглою одеянии». И рече Борис: «Брате Глеб! Вели грести, да поможем сроднику своему в.кн. Александру Ярославичу». Увидав дивное видение и услыхав святых мучеников, я стоял «трепетом в ужасе», пока насад[6] ушел «от очию». Радостно забилось сердце Александра при этом рассказе, ибо он проникся уверенностью в Божией помощи. Александр тихо сказал Пельгусию: «Никому не говори об этом, пока не увидим славы Божия».[7]

Посмотрим на картину, изображающую видение Пельгусия. Вот она.

|

Однако вернемся в Новгород. Получив от гонцов сведения о шведах от Пельгусия, Александр не медля ни минуты, направился из Новгорода к Ижоре и был там со своим войском в воскресенье утром 15 июля 1240 г. Шведы не ждали его и расположились спокойно. Их шнеки были у берегов, а сами они – в шатрах. Часов в 11 утра новгородцы внезапно появились у их шатров и напали на лагерь, начали рубить их топорами и мечами прежде чем те успевали брать оружие. Сам Александр нагнал Биргера и хватил его острым копьем по лицу, «возложил ему печать на лицо», говорится в летописном сказании. Вот как изображается схема Невской битвы.

|

Победа над шведами имела огромное историческое значение и закрепила за Александром Ярославичем название «Невский». Ему в это время шел двадцать первый год.

В Невской битве, как писал новгородский летописец, пало русских «20 мужь…или мне» [менее]. Делались и делаются попытки принизить победу русских воинов над шведами на Невских берегах. Так один из известных исследователей средневековой Руси проф. Оксфордского университета Джон Феннел в своей книге «Кризис средневековой Руси. 1200-1234» (М., 1990, с. 142-144) писал, что Невская битва была заурядным сражением и победа в ней Александра Невского «мелкая». Однако это не так. Ведь летопись сообщает о гибели лишь знатных числом 20. А сколько погибло не знатных?

Перещеголяли западных ненавистников России, свои первородные. Некий А. Бычков написал объемную книгу (287 стр.) под названием «Ледовое побоище и другие «мифы» русской истории» (М: «АСТ», 2008).

Но мрачные тучи не перестали сгущаться над Русью.

Тем временем с огромными силами (около 10-12 тыс. человек) во главе с магистром Ливонского ордена Германом Балком (1237-1243 гг.) двинулись на Русь немецкие рыцари. Сторожа известили Александра о движении рыцарей. Князь не медля ни минуты, вышел из Пскова навстречу врагам. Он подошел к Чудскому озеру и целый день обследовал его, его берега, протоки. Наконец, он нашел самое подходящее место для боя. – Узмень (ныне Теплое озеро), у Вороньего камня, расположенного на повороте из Чудского озера в Псковское.

|

Летописец позже зафиксировал хвастовство рыцарей: «славяне не могут быть ничем другим, как только нашими рабами!».[8] С высоты Вороньего уступа Александр следил за движением неприятеля. Через семьсот лет, трудным летом 1942 г. художник Павел Дмитриевич Корин (1892-1967) написал для выставки «Великая Отечественная война» картину-триптих (произведение искусства из трех картин, объединенных одной идеей) с изображением в ее центре Александра Невского.

|

2014-02-05

2014-02-05 14078

14078