Устойчивое развитие АПК требует отношения к нему государства как к приоритетной экономической системе, обеспечивающей продовольственную безопасность. Поэтому способствовать достижению стратегической цели должно правовое обеспечение и все элементы экономического механизма, призванные создавать благоприятные условия для его функционирования.

Продовольственная безопасность: понятие. сущность и значение. Рекомендуемый уровень продовольственной безопасности для Республики Беларусь по основным видам сельскохозяйственной продукции. Состояние и методы управления

Бизнес-планирование

Дословно «бизнес-план» означает план предпринимательской деятельности, предпринимательства и предполагает, по крайней мере, два слагаемых— бизнес и план. Слово «бизнес» здесь рассматривается как синоним предпринимательства. Бизнес-план — объективная оценка собственной предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время — необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией. В нем описываются основные аспекты будущего коммерческого предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и самыми современными методами определяются способы решения этих проблем.

|

|

|

Бизнес-план используется:

• для обоснования прогноза и стратегии развития хозяйственной деятельности на перспективу, оптимизации отраслей растениеводства и животноводства, улучшения использования производственного потенциала;

• для привлечения инвестиций и получения заемных средств;

• как документ, характеризующий возможности, состояние и перспективы предприятия, для организации совместного производства с другими субъектами хозяйствования на принципах кооперации и интеграции;

• для организации рациональной и эффективной работы предприятия.

Под продовольственной безопасностью государства следует понимать такое состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам (предложение) с одной стороны, и создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос) с другой стороны».

При таком подходе к пониманию сущности продовольственной безопасности целью ее достижения и обеспечения является гарантированное и устойчивое обеспечение сырьем и продовольствием, не подверженное влиянию внешних и внутренних воздействий.

Важнейшие условия достижения продовольственной безопасности:

|

|

|

- потенциальная физическая доступность каждого человека к продуктам питания;

- экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными группами населения, в том числе и малоимущими, путем повышения жизненного уровня или принятия необходимых мер социальной защиты;

- потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для рационального питания.

Обеспечение продовольственной безопасности предполагает решения ряда задач:

- создание стабильных экономических условий;

- проведение эффективной аграрной политики;

- обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования;

- проведение разумной национальной политики в области занятости населения;

- осуществление социальной политики, направленной на искоренение бедности и неравенства в части доступа к полноценному продовольствию, а также его использованию;

- достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства продовольствия, повышения производительности труда и эффективности;

- реализация комплексных стратегий развития отраслей агропромышленного комплекса с целью увеличения местных возможностей производства продовольствия;

- содействие внедрению передовых технологий в области производства, переработки и хранения сырья и продовольствия;

- использование преимуществ международного разделения труда;

- проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптимизация экспортно-импортной деятельности;

- инвестирование аграрной сферы.

Состояние продовольственной безопасности оценивается двумя показателями:

- запасами зерна, оставшегося на хранение до урожая будущего года;

- производством зерна на душу населения.

Безопасным считается уровень, когда на хранении находится не менее 17 % годового потребления зерна..

Исходя из этого норматива, переходящие запасы зерна, гарантирующие в республике минимальный уровень продовольственной безопасности, должны составлять 1,1 - 1,2 млн. тонн, в том числе на продовольственные цели - 350-370 тыс. тонн.

С учетом экономической ситуации в республике для достижения стратегической цели продовольственного обеспечения потребуется несколько этапов. На ближайший период ее параметры находятся в пределах рационального использования ресурсного потенциала и производства в объемах: зерно - 8,0-9,0 млн. т., картофель - 9,0-10,0, овощи - 1,5-1,7, плоды и ягоды - 0,7-0,8, сахарная свекла - 2,0-2,2, молоко - 7,0-7,5, мясо в живом весе - 1,3 - 1,5 млн. т. Производство сахара-песка следует довести до 250 тыс. т, масла растительного - 60 тыс. т. Это обеспечит баланс рынка продовольствия на национальном и региональных уровнях в основном за счет собственного производства, при наличии экспортно – импортных поставок в объеме 15 - 20 %.

Стратегия формирования продовольственного фонда должна базироваться на принципах самообеспечения республики продовольствием, как важнейшего условия прочной экономической основы суверенитета и независимости государства. Направленность на самообеспечение не предполагает самоизоляцию республики в формировании продовольственных ресурсов. Наоборот, речь идет о наращивании производства на экспорт и совершенствовании структуры импорта, что наряду с использованием преимуществ международного разделения труда и благоприятной конъюнктуры рынка способствует укреплению продовольственной независимости государства.

Решение продовольственной проблемы предполагает этапность ее осуществления.

Первый этап связан с осуществлением экстренных мер по преодолению спада производства, погашению задолженности селу, обеспечению сельских товаропроизводителей техникой, удобрениями и средствами защиты растений, горюче-смазочными и другими материалами.

|

|

|

На втором этапе необходимо обеспечить стабилизацию положения в сельском хозяйстве. В этот период должна быть сформирована рыночная инфраструктура. Административное управление следует полностью заменить экономическим, совершенствуя при этом взаимоотношения аграрного сектора с другими отраслями народного хозяйства и создавая экономические условия для социального развития села.

Третий этап предполагает прирост производства сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших эффективных технологий, решение продовольственной проблемы и достижение оптимального уровня во внешнеэкономической деятельности.

Каждому из этих этапов присущи свои направления формирования продовольственных ресурсов. Общее заключается в следующем:

* товаропроизводители реализуют продукцию, исходя из экономической выгоды;

* правительство и местные органы исполнительной власти определяют квоты закупок для государственных нужд, гарантируют закупку продукции по договорам и по ценам, обеспечивающим получение дохода продуцентам.

Продовольственное обеспечение на различных этапах решения проблемы в республике предполагает динамичное повышение качественных параметров с учетом их классификации по уровням потребления важнейших продуктов питания социальными группами населения.

Различают семь уровней продовольственного обеспечения, суть которых заключается в следующем:

первый уровень предполагает среднесуточное душевое потребление 1800-2300 ккал, что достаточно для преодоления хронического недоедания и создания условий простого воспроизводства народонаселения;

второй уровень при суточном потреблении на душу населения 2300-2800 ккал характеризует достижение таких объемов продовольственных ресурсов, при которых исключаются эпизодические голодовки и обеспечивается устойчивый рост народонаселения;

для третьего уровня характерно среднесуточное потребление 2800-3600 ккал на человека. Это означает, что продовольственные ресурсы достаточны для удовлетворения потребности в стабильном, хотя и несбалансированном по элементам питания пищевом рационе;

|

|

|

четвертому уровню присуще потребление в пределах 3300-3500 ккал в сутки на душу населения при обязательном сбалансировании пищевых продуктов по белку, витаминам и другим важнейшим компонентам;

требованиям пятого уровня соответствует среднедушевое потребление не только сбалансированных, но и экологически чистых продуктов;

шестой уровень предполагает потребление сбалансированных, экологически чистых продуктов не только в среднем на душу населения, а и всеми его социальными группами;

седьмой уровень продовольственного обеспечения характеризует структура питания, позволяющая совершенствовать природу человека, продлевать его активную жизнедеятельность.

Оценивая уровень продовольственной безопасности в республике за последние годы, можно сделать вывод, что он находится в области «достаточной». Продовольственная проблема по-прежнему остается в числе самых приоритетных проблем, решение которых предполагает принятие мер, обеспечивающих эффективное государственное регулирование развития агропромышленного комплекса как основного источника формирования продовольственного фонда

Приоритетное направление достижения продовольственной безопасности большинства стран - стимулирование развития национального сельского хозяйства и принятие для этого соответствующих мер его поддержки, повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, защита от продовольственной экспансии стран-экспортеров, стимулирование экспорта и т.д.

Рентабельность (от нем.rentabel – доходный) − это эффективность, доходность, прибыльность организации (предприятия), (предпринимательской деятельности). Это показатель экономической деятельности предприятия, отражающий конечные результаты хозяйственной деятельности.

В практике работы предприятий применяется ряд показателей рентабельности: рентабельность продукции, рентабельность производства, рентабельность капитала, рентабельность продаж

При расчете рентабельности в любом случае отражается процентное отношение суммы полученной (ожидаемой) прибыли к одному из следующих показателей: себестоимость продукции, стоимость основных производственных фондов, оборотных средств, выручка от реализации продукции (объем продаж) и т. д.

Показатели рентабельности объединяются в следующие группы:

1) рассчитываемые для оценки доходности предприятия:

а) рентабельность продаж (Р) определяется по формуле:

Р= П: В * 100,

где: П – прибыль;

В −выручка от реализации продукции (работ, услуг).

б) рентабельность капитала (Р) определяется по формуле:

Р =П: К * 100,

где: П – прибыль;

К – стоимость капитала.

Методика их расчета основана на применении показателей прибыли за отчетный год, прибыли от реализации продукции, чистой прибыли (в числителе) и показателей реализованной продукции, акционерного, собственного, заемного и совокупного капитала (в знаменателе);

в) рентабельность продукции (Р) рассчитывается как отношение прибыли к себестоимости продукции:

Рпрод = П / С *100,

где: П – прибыль;

С – себестоимость продукции.

г) рентабельность основных производственных фондов определяется путем деления прибыли на стоимость основных производственных фондов:

Ропф = П / ОПФ * 100,

где: ОПФ – стоимость основных производственных фондов.

д) рентабельность производства (норма прибыли) рассчитывается путем деления прибыли на сумму основных производственных фондов и нормируемой части оборотных средств:

Рпр = П / (ОПФ + ОбСн.ч) * 100

где: ОбС н.ч – нормируемая часть оборотных средств.

Методика их расчета базируется на применении показателей прибыли за отчетный год, прибыли от реализации продукции, чистой прибыли (в числителе) и показателей совокупных затрат, себестоимости, основных производственных фондов, оборотных средств, оплаты и т. д. (в знаменателе).

Наиболее распространенными в практике отечественных предприятий показателями рентабельности данной группы являются рентабельность продукции, рентабельность основных производственных фондов и рентабельность производства.

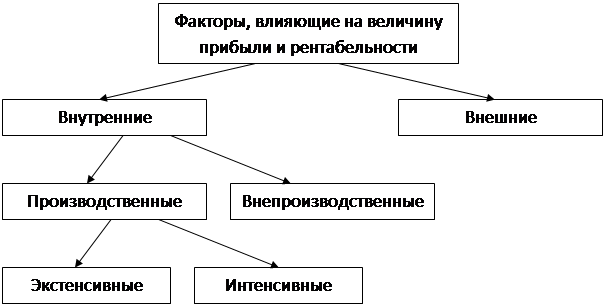

Факторы влияющие на прибыль и рентабельность можно классифицировать по различным признакам (Рисунок 11.)

К внешним факторам (не зависящим от деятельности предприятий, но оказывающим значительное влияние на величину прибыли и рентабельности) относятся: природные условия; государственное регулирование цен, тарифов, процентов, налоговых льгот, штрафных санкций; инфляция и др.

|

2014-02-05

2014-02-05 1295

1295