Классификация гломерулопатий

Отложение иммунных комплексов

Почки являются одним из путей, через который в норме выводятся иммунные комплексы из организма. Положительно заряженные молекулы легко проникают в субэпителиальное пространство благодаря полианионной природе базальной мембраны. Большие иммунные комплексы, которые формируются при наличии антител с высокой аффинностью к антигену, оседают преимущественно в мезангиуме. Если антитела имеют среднюю или низкую аффинность, то образуются небольшие иммунные комплексы, которые оседают в периферических петлях субэпителиально.

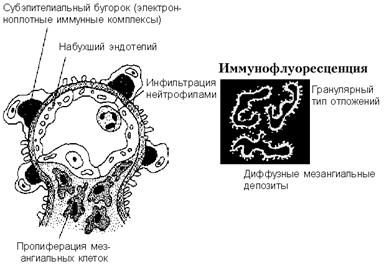

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) откладываются на клубочковой фильтрационной мембране или в мезангиуме (рис. 1); в результате чего происходит фиксация комплемента и развитие воспаления.

После отложения иммунных комплексов в базальной мембране происходит активация системы комплемента и высвобождение вазоактивных веществ. Эти вещества являются медиаторами острого воспаления и они ответственны за повреждение базальной мембраны. Этими веществами являются:

1. Комплемент.

2. Нефритические факторы (NeF-AP и NeF-CP).

3. Полиморфноядерные лейкоциты.

4. Факторы свертывания крови.

В каждом конкретном случае могут участвовать не все приведенные факторы. От сочетания различных медиаторов зависит гистологический тип повреждения при гломерулонефритах.

Невозможно составить полностью удовлетворяющую всем требованиям классификацию гломерулярных заболеваний на основе какого-либо одного признака. Поэтому существует три параллельные и дополняющие друг друга классификации: этиологическая, иммунологическая и морфологическая.

Гломерулопатии могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные гломерулярные заболевания (наиболее часто встречается синдром Альпорта, при котором нефрит сочетается с дегенерацией слухового нерва и катарактой) наблюдаются очень редко. В данной лекции будут рассмотрены приобретенные гломерулярные заболевания.

Причиной развития гломерулонефритов могут быть инфекционные и неинфекционные факторы (антигены), наследственная предрасположенность, лекарственные воздействия, избыточная инсоляция и др.

Таблица 1

Классификация гломерулопатий

| Врожденные гломерулонефриты Наследственный нефрит (синдром Альпорта) Врожденный нефротический синдром Первичные приобретенные гломерулонефриты1 Гломерулонефрит с минимальными изменениями Постинфекционный (постстрептококковый) гломерулонефрит Подострый (полулунный) гломерулонефрит Синдром Гудпасчера Мезангиопролиферативный гломерулонефрит Мембранозный гломерулонефрит Мембранопролиферативный (мезангиокапиллярный) гломерулонефрит Очаговый гломерулосклероз Вторичные приобретенные гломерулонефриты2 Хронический гломерулонефрит Другие гломерулярные заболевания Диабетическая нефропатия Амилоидоз |

1 «Первичные» означает то, что поражение почек является главным проявлением заболевания.

2 «Вторичный» означает то, что поражение почек является частью системного заболевания, например, при системной красной волчанке и прогрессирующем системном склерозе.

ПЕРВИЧНЫЕ ГЛОМЕРУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Гломерулярная болезнь с минимальными изменениями (идиопатический нефротический синдром) наиболее часто развивается у детей в возрасте до 8 лет (80%) и редко у взрослых и сопровождается нефротическим синдромом. Пик заболеваемости лежит между 2 и 4 годами. Чаще болеют мальчики. Это заболевание также известно под названием липоидный нефрит, т.к. при нем часто в клетках канальцев обнаруживаются жиры, что является наиболее значимым микроскопическим признаком.

Этиология и патогенез. Основным изменением при данной патологии является снижение в базальной мембране содержания полианионов (в основном гепаран сульфата (протеогликан)), что приводит к снижению отрицательного заряда в мембране. В результате ослабевает фильтрационный барьер для анионных молекул плазмы, например, альбуминов, которые начинают проникать сквозь мембрану в больших количествах. При этом из всех белков плазмы теряются в основном альбумины, поэтому для гломерулярной болезни с минимальными изменениями характерна “селективная” протеинурия. Слияние отростков эпителиальных клеток является неспецифическим ответом на повышенную фильтрацию белков.

Причина химических изменений в мембране неизвестна. У некоторых больных заболевание развивается после респираторных инфекций и профилактических прививок. Иммунологическая основа болезни подтверждается следующими признаками: 1) связью заболевания с инфекциями, иммунизацией и атопическими реакциями, такими как сенная лихорадка и экзема; 2) отличной эффективностью терапии иммуносупрессивными лекарствами, например, кортикостероидами.

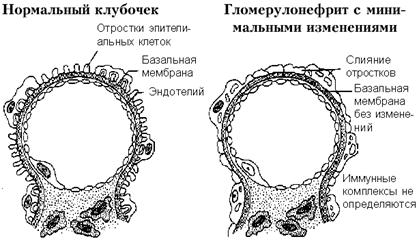

Патологическая анатомия. При световой микроскопии никаких изменений не обнаруживается (отсюда термин “минимальные изменения”). При иммунофлюоресценции также не выявляется отложение иммуноглобулинов и комплемента. При электронной микроскопии обнаруживается слияние отростков подоцитов (“болезнь эпителиальных клеток”) (рис. 2). Эти изменения исчезают во время ремиссии.

Повреждения, вызванные иммунными комплексами, приводит к развитию различных реакций в клубочках, которые зависят от природы иммунных комплексов. Это повреждение может проявляться в виде диффузного либо фокального пролиферативного гломерулонефрита.

Гломерулонефриты в настоящее время делят на:

ü постинфекционный (острый диффузный пролиферативный);

ü быстропрогрессирующий, злокачественный (подострый);

ü хронический.

Рис. 2. Гломерулонефрит с минимальными изменениями.

Постинфекционный (острый диффузный пролиферативный) гломерулонефрит является одним из типов повреждения клубочков, имеющий постинфекционную этиологию. Причиной данного заболевания могут быть не только стрептококки. Существуют сообщения об этиологической роли таких микроорганизмов, как Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, плазмодия малярии, Toxoplasma gondii и некоторых вирусов. Иммунные комплексы, формирующиеся между антигенами и антителами в организме хозяина, откладываются на фильтрационной мембране клубочка, происходит фиксация комплемента и развитие воспаления. До сих пор не обнаружен специфический стрептококковый антиген, который участвует в образовании иммунных комплексов.

Только из-за значительного превалирования над другими типами постстрептококковый гломерулонефрит рассматривается в данной лекции самостоятельно.

Острый постстрептококковый гломерулонефрит является одним из самых распространенных заболеваний у детей. У взрослых он встречается намного реже.

Наиболее частой причиной является β-гемолитический стрептококк группы А. Не все стрептококковые инфекции представляют опасность в плане развития гломерулонефрита. Существуют так называемые “нефритогенные” штаммы стрептококков М типа, особенно серотипов 1, 4, 12 и 49.

Первичная инфекция обычно проявляется в виде ангины, фарингита, реже отита и воспалительных поражений кожи.

Патологическая анатомия. Макроскопически почки слегка увеличены из-за отека. Капсула снимается легко, обнажая гладкую ровную поверхность. В тяжелых случаях на поверхности могут быть многочисленные петехии (красный крап).

При микроскопическом исследовании определяется диффузный гломерулонефрит. В начальной стадии клубочки увеличены, в них увеличено количество клеток (рис. 3). Увеличение количества клеток возникает в результате пролиферации мезангиальных, эндотелиальных и эпителиальных клеток наружного листка капсулы клубочка, а также различной степени выраженности инфильтрации полиморфноядерными лейкоцитами. Выраженный отек и набухание эндотелия приводит к сужению просвета капилляров.

2014-02-02

2014-02-02 1099

1099