Ландшафта саморегулирование – свойство ландшафта в процессе его функционирования сохранять на определенном уровне типичное состояние, режимы, характеристики связей между компонентами.

Ландшафта равновесие – некоторое квазистационарное состояние, формирующееся у природных ландшафтов под влиянием взаимно скомпенсированных процессов, вызванных внешними (в т. ч. антропогенными) факторами, с одной стороны, и процессами самоорганизации и саморегулирования, с другой.

Ландшафта самоочищение – способность ландшафта перерабатывать (сортировать, осаждать, разлагать и т.д.) или выводить за свои пределы попадающие в ландшафт загрязняющие вещества. Самоочищение ландшафта один из элементов их самоорганизации. Наибольшей способностью к самоочищению обладают ландшафты с высокой интенсивностью круговорота веществ и преобладанием рассеивающих потоков.

Ландшафта изменение – приобретение ландшафтом новых или утрата прежних свойств под влиянием внешних факторов или саморазвития. В природоохранной литературе занимает срединное положение в цепочке понятий: воздействие на ландшафт – изменение ландшафта – последствия в хозяйственной деятельности или в здоровье населения. Различают прямые и опосредованные изменения ландшафта, изменения ландшафта в ходе функционирования, динамики или развития ландшафта, обратимые и необратимые изменения ландшафта, прогрессивные и регрессивные изменения ландшафта, целенаправленные и побочные изменения ландшафта, спонтанные (связанные с эндогенными факторами) и внешние (обусловленные экзогенными факторами), изменение ландшафта в целом или же изменение отдельных компонентов ландшафта.

Ландшафта коренное состояние (климаксное или эквифинальное состояние) – завершающее в процессе динамики ландшафта состояние, характеризующееся максимальной степенью равновесия внутренних свойств ландшафта и данных внешних условий его существования (климат, геологическое основание, тектоника, сейсмика и т.д.).

Ландшафта развитие – высшее звено в цепи понятий, характеризующих различные типы изменений ландшафтов: функционирование – динамика – развитие. Развитие ландшафта сопровождается необратимыми поступательными изменениями, которые приводят к смене структуры ландшафта, замене одного инварианта другим. Развитие ландшафта обусловлено как изменениями внешних факторов (активизацией тектонических движений, морскими трансгрессиями), так и внутренними причинами (саморазвитием ландшафта).

Ландшафта стабильность – (от лат. stabilis – устойчивый) постоянство параметров ландшафта в течение неопределенно долгого времени. Стабильность ландшафтаобеспечивается, как правило, постоянством внешних условий. Активная реакция на изменение внешних условий (антропогенное воздействие) характеризует устойчивость ландшафта. Противоположность стабильности ландшафта – изменчивость ландшафта.

Ландшафта степень нарушенности – степень изменения процессов функционирования и состава компонентов ландшафта в результате внешнего (в т. ч. антропогенного) воздействия. С позиций антропоцентризма можно условно выделить пять степеней нарушенности ландшафта (зон):

1) относительного экологического благополучия (состояние природных комплексов обеспечивает традиционные формы хозяйственной деятельности без ущерба для здоровья населения);

2) экологического риска (наблюдается достоверное изменение природных комплексов, приводящее к негативным для природы и человека последствиям);

3) экологического кризиса (изменение природных комплексов представляет угрозу для ведения хозяйственной деятельности и здоровья человека);

4) экологического бедствия (негативные изменения природных комплексов приводят к нарушению традиционной технологии хозяйственной деятельности, к существенному повышению заболеваемости человека; для устранения ущерба требуется серьезная система мероприятий);

5) экологической катастрофы (негативные изменения природных комплексов приводят к невозможности ведения традиционной хозяйственной деятельности и проживания человека).

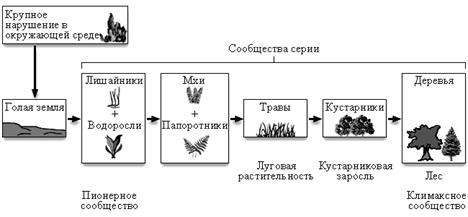

Ландшафта сукцессия – последовательная смена состояний ландшафта в направлении к коренному или близкому к нему динамическому состоянию. Термин перенесен из геоботаники в ландшафтную экологию К. Троллем и используется при изучении динамики ландшафтов.

Сукцессия – (от лат. succеssio – преемственность, наследование) последовательная, большей частью необратимая (редко циклическая) смена биоценозов, преемственно сменяющихся на одной и той же территории в результате влияния внутренних (сукцессия автогенная, или аутогенная) и/или внешних (сукцессия аллогенная) факторов. В оптимальных условиях любая сукцессия заканчивается возникновением медленно развивающегося климаксового или узлового сообщества. Различают первичные (на субстратах, не затронутых почвообразованием) и вторичные с ук цессии, происходящие на месте сформировавшихся биогеоценозов после их разрушения (в результате пожара – пирогенные с ук цессии, вырубки леса, засухи, эрозии, вулканического извержения и т.д.).

| Схема типичной наземной сукцессии |

Ландшафта функционирование – устойчивая последовательность постоянно действующих процессов передачи энергии, вещества и информации в ландшафтах, обеспечивающих сохранение того или иного характерного для значительного отрезка времени состояния ландшафта (инварианта). Функционирование ландшафта часто имеет ритмический (суточный и годовой) характер и не сопровождается переходом ландшафта из одного серийного состояния в другое; этим оно отличается от динамики ландшафта.

Ландшафт и этногенетические процессы – по данным на 2008 г. на Земле живёт более 6,7 млрд. человек. Население размещено на планете неравномерно, большая часть проживает на территориях с благоприятным климатом и большим потенциалом для ведения хозяйства (на равнинах, в долинах рек, на побережьях морей и океанов, богатых природными ресурсами и т.д.). На таких территориях плотность населения особенно высока, например, в земледельческих районах Китая, Индии, Индонезии, Бангладеш, она достигает 500 – 1000 чел. на 1 км2.

На земном шаре выделяют четыре области большой плотности населения:

• Южная Азия;

• Юго-Восточная Азия;

• Западная Европа;

• восточная часть Северной Америки.

Очень мало людей живёт в субарктических районах Евразии и Северной Америки, в тропических пустынях Африки и Австралии, во влажных экваториальных леса Южной Америки, здесь плотность населения может быть 1 чел. на 1 км2 и даже меньше. А в Антарктиде вообще нет постоянно проживающего населения.

Этногенез – (от греч. ethnos – народ и genesis – рождение) процесс развития этноса (народа) от возникновения до исчезновения, в общем смысле – происхождение народов.

Крупнейшие народы мира (2004 год)

| № п/п | Народы | Основные страны и регионы мира | Численность (млн. человек) |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | китайцы хиндустанцы американцы бенгальцы арабы бразильцы русские японцы пенджабцы мексиканцы | Китай, Юго-Восточная Азия Индия США Индия и Бангладеш Юго-Западная Азия и Северная Африка Бразилия Россия, страны СНГ и Прибалтики Япония Индия и Пакистан Мексика и США |

Геоинформационная система (ГИС) – система для сбора, хранения, обновления, анализа и отображения пространственно-координированных данных с помощью ЭВМ, в которой удобным образом можно производить поиск, анализ и сопоставление данных о картируемых объектах (т.е. объектах, имеющих определенные географические координаты и отличительные свойства), независимо от их природы. Возможность проведения географического анализа - это то главное, что отличает географическую информационную систему. Географический анализ позволяет сопоставить между собой разнообразную пространственно привязанную информацию и представить результаты анализа в форме удобной для восприятия. Чаще всего это многослойная электронная карта с атрибутивной (привязанной к имеющимся на карте объектам) информацией.

ГИС – это современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на нашей планете. Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта.

Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира. Появление и развитиеГИС стало возможным благодаря следующим научным дисциплинам:

- Геодезия - Математика

- География - Статистика

- Дистанционное зондирование Земли - Теория управления

- Информатика - Топография

- Картография - Фотограмметрия.

Любая геоинформационная система включает в себя следующие составляющие – аппаратные средства, программное обеспечение, данные и исполнителей, предназначенные для эффективного ввода, хранения, обновления, обработки, анализа и визуализации всех видов географически привязанной информации.

Данные – возможно наиболее важный компонент ГИС. Географические информационные системы работают с данными двух основных типов:

· пространственные (синонимы: картографические, векторные) данные, описывающие положение и форму географических объектов, и их пространственные связи с другими объектами;

· описательные (синонимы: атрибутивные, табличные) данные о географических объектах, состоящие из наборов чисел, текстов и т.п.

Эти данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем, либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе управления пространственными данными ГИС интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении данных.

ГИС имеет дело с пространственными данными, которые можно представить в виде изображения, ее главные составные части – это взаимосвязанные исходные сведения (данные или документы), их графическое представление (карта, картинка, график и т.д.) и способы или методы перехода от одного к другому. Другими словами, ядро ГИС – это как бы функция, областью определения которой является база исходных (табличных, графических, текстовых) данных, областью существования – графическое представление этих данных, а самой функциональной зависимостью является методика перевода одного в другое.

Аппаратные средства включают компьютеры (платформы), на которых работает ГИС. Такие ГИС, как ARC/INFO, функционируют на достаточно большом числе платформ – на мощных серверах, обслуживающих клиентские машины в локальных сетях и в сети Internet, на рабочих станциях и на отдельных персональных компьютерах. Кроме того, географические информационные системы используют разнообразное периферийное оборудование – дигитайзеры для оцифровки карт, лазерные принтеры, плоттеры для печати карт и т.п.

Программное обеспечение позволяет вводить, сохранять, анализировать и отображать географическую информацию. Ключевыми компонентами программного обеспечения являются:

· средства для ввода и манипулирования географическими данными,

· система управления базой данных,

· программные средства, обеспечивающие поддержку запросов, географический анализ и визуализацию информации,

· графический интерфейс пользователя, облегчающий использование программных средств.

Особое значение для успешной работы ГИС имеет персонал – операторы, программисты, системные аналитики и т.д. Технические специалисты, проектирующие и поддерживающие систему, во многом определяют ее свойства и эффективность последующего использования. Специалисты, работающие в области ГИС и геоинформационных технологий, занимаются:

§ Накоплением первичных данных,

§ Проектированием баз данных,

§ Проектированием ГИС,

§ Планированием, управлением и администрированием геоинформационных проектов,

§ Разработкой и поддержкой ГИС,

§ Маркетингом и распространением ГИС-продукции и геоданных,

§ Профессиональным геоинформационным образованием и обучением ГИС-технологиям.

Создание карт и географический анализ не являются чем-то абсолютно новым. Однако технология ГИС предоставляет новый, более соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом, и конкретной организацией или группой людей, в частности. Она автоматизирует процедуру анализа и прогноза (рис.2,3).

К основным областям приложения ГИС относятся:

§ Экология и природопользование

§ Земельный кадастр и землеустройство

§ Управление городским хозяйством

§ Региональное планирование

§ Демография и исследование трудовых ресурсов

§ Управление дорожным движением

§ Оперативное управление и планирование в чрезвычайных ситуациях

§ Социология и политология.

В настоящее время ГИС – это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч людей во всем мире. ГИС изучают в школах, колледжах и университетах. Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой деятельности – будь то анализ таких глобальных проблем как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, либо решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные задачи. В последние годы информационные технологии формируются в экспертные системы, ориентированные на прогнозирование состояния окружающей среды, на оценку риска хозяйственной деятельности и на поддержку принятия решений, обеспечивающих устойчивое развитие.

Фация – (от лат. facies – наружность, форма, облик) пласты или свиты земных пластов, которые на всем протяжении отличаются одним и тем же минералогическим составом и характеризуются одной и той же флорой и фауной (ископаемые фации). Под современными фациями подразумевают участки земной поверхности с одинаковыми физико-географическими условиями, флорой и фауной. Различают фации морские, лагунные и континентальные.

В ландшафтоведении фация – наименьшая элементарная морфологическая единица географического ландшафта, структурная часть урочища. Фации представляют недолговечные, быстро трансформирующиеся комплексы, внутри которых природные условия практически однородны и которые не пересекаются ни одним существенным природным рубежом. Это может быть днище оврага, старица, прирусловый вал, часть склона балки или долины небольшой речки и т.д.

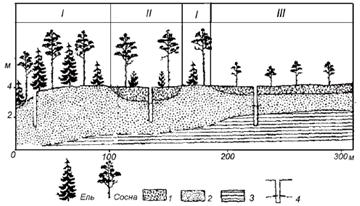

| Фации таежного ландшафта на озерно-ледниковой равнине правобережья р. Оки. Фации: I – сосново-еловый кустарничковый зеленомошный лес на песчаных подзолах; II – заболоченный сосновый кустарничковый сфагновый лес на торфяно-болотных почвах в понижении рельефа; III – верховое сфагновое болото с угнетенными формами сосны в понижении рельефа с близким залеганием водоупорных суглинков. Грунты: 1 – торф; 2 – песок; 3 – суглинок; 4 – шурфы |

Урочище – морфологическая часть географического ландшафта – сопряженная система фаций, приуроченная к одной мезоформе рельефа на однородном субстрате, с достаточно однородным увлажнением и почвенно-растительным покровом. В широком смысле – любая часть местности, отличная от окружающих, с хорошо выраженными границами (например, моренный холм, заболоченная котловина, лес посреди поля).

| Типы урочищ (по Г. С. Макуниной): смена урочищ в пространстве, предопределенная: I – разной мощностью рыхлых отложений; II – тем же с дополнительным влиянием грунтовых вод; III – разным литологическим составом рыхлых отложений; IV – разным литологическим составом коренных пород; V – положением на элементах рельефа разной крутизны и экспозиции и выходами разных пород; 1–5 – разные типы урочищ |

Ландшафт элементарный – (от лат. elementarius – первоначальный, простейший, основной) определенный элемент рельефа, участок с однородными породами, почвами и растительным покровом,находящийсяв равных условиях залегания грунтовых вод. Географическая фация, изучаемая с позиций миграции вещества и геохимических процессов ее формирования, например, определенный элемент рельефа, сложенный одними породами или наносом и покрытый характерным растительным сообществом. Термин предложил русский ученый Б.Б. Полынов (1915 г.).

2014-02-02

2014-02-02 1015

1015