2.1. Геомеханические процессы в подготовительных выработках вне зоны влияния очистных работ

В соответствии с требованиями технологического проектирования схемы расположения и тип крепи вскрывающих и основных подготовительных горных выработок должны обеспечивать минимальные затраты на проведение и поддержание выработок, а также минимальные потери угля в целиках.

Поэтому, основные требования к проектированию вскрывающих и подготовительных выработок состоят в следующем:

- основные выработки следует располагать вне зон тектонических нарушений (пересекать выработкой нарушение следует под прямым углом, а выработки, параллельные геологическому нарушению, следует располагать дальше от них);

- ширина угольных целиков для охраны выработок, проводимых по разрабатываемому пласту или в непосредственной близости от него, должна быть не менее размеров зон вредного воздействия опорного давления;

- подготовительные выработки допускается проводить по пласту только при разработке одиночных тонких и средней мощности пластов, а также в свитах пластов, не опасных по горным ударам, внезапным выбросам угля и газа, взрывам пыли;

- выработки с большим сроком службы следует, по возможности, располагать в зонах разгрузки под или над выработанным пространством соседнего пласта (расстояние до вышележащего выработанного пространства должно быть не менее 5 м, до нижележащего - не менее 6 m, где m - мощность отработанного пласта);

- не рекомендуется располагать подготовительные выработки в зонах, подверженных в будущем влиянию очистных работ на разрабатываемом пласте или на соседних пластах.

Основные подготовительные выработки должны поддерживаться в эксплуатационном состоянии в течение всего срока существования шахты. Для того, чтобы провести правильный выбор параметров и типа крепи при проектировании подготовительных горных выработок, необходимо знать величину ожидаемой конвергенции.

Конвергенцией называются суммарные вертикальные или горизонтальные смещения подготовительной выработки.

Конвергенция горных выработок зависит от 4 основных факторов, к которым относятся:

- глубина разработки;

- прочностные свойства пород кровли и почвы;

- способ охраны выработки;

- мощность пласта.

С увеличением глубины ведения горных работ возрастает величина горного давления, соответственно увеличиваются смещения кровли, почвы и боков подготовительных выработок. Как показали исследования на шахтах Германии, с увеличением глубины разработки на 100 м вертикальная конвергенция увеличивается приблизительно на 17 см.

В выработках с более прочными породами почвы наблюдаются меньшие вертикальные смещения.

При охране выработок с использованием крепей, допускающих незначительные смещения пород, конвергенция уменьшается.

С увеличением мощности пластов конвергенция подготовительных выработок увеличивается, что обусловлено меньшей прочностью угля по сравнению с вмещающими породами.

При большой глубине разработки значительное влияние на конвергенцию оказывает фактор времени - чем больше срок службы выработки, тем меньше остаточная площадь поперечного сечения.

При разработке шахтой свиты угольных пластов основные подготовительные выработки могут попадать в зоны влияния очистных работ на соседних выше или нижележащих пластах. В этом случае необходимо помнить, что смещения кровли, почвы и боков подготовительной выработки увеличиваются прямо пропорционально обусловленному очистными работами приросту горного давления.

Поэтому, в зоне влияния очистных работ на соседних пластах на конвергенцию подготовительной выработки не оказывают существенного влияния тип используемой крепи и плотность ее установки. Не компенсирует вертикальную конвергенцию и увеличение сечения выработки, так как абсолютные смещения кровли и почвы возрастают пропорционально увеличению исходной высоты выработки (эта закономерность особенно проявляется на больших глубинах).

Основным направлением уменьшения конвергенции подготовительных выработок, попавших в зону влияния очистных работ, является снижение воздействия на выработку повышенного горного давления. Для этого применяются следующие меры:

- проведение предварительной защитной надработки пласта;

- предотвращение расслоения пород вокруг выработок за счет нагнетания полимерных смол или установки анкеров;

- упрочнение пород почвы выработок;

- проведение плановых подрывок пород почвы.

2.2. Управление геомеханическими процессами вокруг подготовительных выработок крепями

При выборе типа крепи подготовительных выработок необходимо учитывать следующее:

- крепь выработки не должна допускать расслоения пород кровли, поскольку в этом случае снижаются прочность и несущая способность кровли и при увеличении горного давления резко возрастают деформации кровли и крепи;

- плохое заполнение закрепного пространства приводит к разрушению пород на контуре выработки и снижению несущей способности крепи вследствие неравномерного приложения нагрузки.

Деформации и разрушение пород по контуру выработки зависят от вида крепи (с замедленным или быстрым восприятием нагрузки) и от величины её несущей способности.

К основным типам крепи относятся:

- рамные (арочные, кольцевые, трапециевидные, прямоугольные) крепи;[ВЛ1]

- сплошные (монолитные и сборные) крепи;

- анкерные крепи.

По способу восприятия нагрузки рамные и сплошные крепи делятся на жесткие (испытывающие под действием нагрузки только упругие деформации) и податливые (допускающие смещения и деформации за пределами упругости при сохранении своей несущей способности).

Материалы и тип крепи подготовительных выработок следует выбирать исходя из срока службы, горно-геологических условий залегания и горнотехнических условий эксплуатации выработки.

Бетонные и железобетонные крепи применяются в основном для крепления стволов и выработок околоствольных дворов.

Деревянные рамные крепи применяются в выработках с небольшим сроком службы (до 3-х лет) и при небольшой глубине разработки (до 200 м) в условиях небольших смещений пород (до 150-200 мм). Сопротивление рамы деревянной крепи составляет 60-100 кН, деревянной стойки - до 200 кН.

Смешанные рамные крепи (металлический верхняк и деревянные стойки) применяются в участковых выработках со сроком службы до 3 лет, при смещениях кровли до 200 мм и отсутствии пучения.

Металлические рамные податливые крепи используются при глубине горных работ более 200 м и могут быть арочной, трапециевидной (прямоугольной) и кольцевой формы.

К арочным крепям относятся:

- трехзвенные крепи КМП-А3 (применяются в породах любой прочности, при смещениях кровли до 300-400 мм, в выработках с продолжительным сроком службы (более 2 лет) и углами падения до 35о);

- четырехзвенные крепи КМП-А4 (применяются в двухпутевых выработках со сроком службы более 2 лет и смещениями кровли - до 600 мм, боков - до 400 мм);

- пятизвенные крепи КМП-А5 (применяются в выработках со смещениями кровли до 1000 мм, подверженных влиянию очистных работ).

К трапециевидным (прямоугольным) крепям относятся:

- КМП-Т(П) (применяются в зоне активного влияния очистных работ, при ожидаемых смещениях кровли до 600 мм и отсутствии бокового давления и пучения, при углах падения пласта до 18 о);

- КМПТ(П) (применяются в тех же условиях, что и крепь КМП-Т(П), отличаются установкой для усиления крепи средней стойки).

К кольцевым крепям относятся:

- четырехзвенные крепи КМП-К4 (применяются при значительном всестороннем горном давлении или пучащих породах в выработках со сроком службы более 2 лет);

- шестизвенные крепи КМП-К6 (применяются в тех же условиях, что и крепь КМП-К4).

Анкерные крепи могут быть нескольких видов:

- с механическим замковым закреплением (ШК и др. конструкции);

- с химическим закреплением при помощи ампул с полимерной смолой (анкеры АСП и др.);

- с закреплением по всей длине при помощи цементного раствора (канатные анкеры);

- с закреплением в шпуре за счет сил трения (применяются для крепления пород с коэффициентом крепости более 8).

Сталеполимерное анкерное крепление является наиболее перспективным способом крепления подготовительных выработок. Установка анкеров в кровле и боках выработок с химическим закреплением позволяет уменьшить вертикальную конвергенцию и предотвратить отжим угля со стороны боков выработок.

По сравнению с другими типами крепей анкерное крепление практически не уменьшает поперечное сечение выработок в свету и является самым быстрым, с точки зрения современной технологии установки, способом крепления.

Комбинированные крепи (сочетание анкерной и различных типов крепей) применяются в выработках с недостаточно устойчивыми породами, где использование одного вида крепи не обеспечивает поддержания выработок в эксплуатационном состоянии.

К средствам усиления крепи относятся специальные виды крепи для уменьшения смещений пород кровли выработок в зонах высокого горного давления. Такие зоны возникают при воздействии на выработку опорного давления при ведении очистных работ.

На шахтах применяются следующие средства усиления крепи:

- гидростойки ГВУ, ГКУ - имеют сопротивление 300 кН, к недостаткам относятся недостаточная просадка при большой конвергенции, повреждения при боковой нагрузке;

- стойки трения постоянного сопротивления Т - имеют сопротивление 250 кН, к недостаткам относятся малое усилие начального распора, скачкообразная просадка, высокая трудоемкость установки;

- специальные крепи усиления (КПО-4, КПО-5 и КШО конструкции КузНИУИ; КПШ, КШУ и КПВ конструкции ПНИУИ) - устанавливаются в зоне активного проявления горного давления позади очистного забоя в сохраняемых выработках. Извлекаются за пределами зоны активных смещений пород и переносятся в створ с лавой, а на их месте возводятся обычные рамные крепи, соответствующие конфигурации выработки и горнотехническим условиям эксплуатации. Опыт использования на шахтах Кузбасса показал, что применение специальных крепей усиления в большинстве случаев дает положительные результаты. Однако, данные крепи, несмотря на наличие высоких силовых параметров и средств механизации монтажно-демонтажных работ, из-за сложности конструкции и большой трудоемкости работ распространения на шахтах не получили.

2.3. Мероприятия по борьбе с пучением почвы горных выработок

Пучение почвы горных выработок относится к числу явлений, затрудняющих ведение подземных горных работ вследствие уменьшения площади поперечного сечения выработок, ухудшения условий проветривания, нарушения безопасных условий работы установленного в выработках транспортного оборудования. Так, величина поднятия почвы, при которой необходимо вести подрывку пород, составляет 0,3 м для рельсового транспорта и 0,5 м для конвейерного.

Пучение пород почвы подготовительных выработок может быть следствием двух основных причин:

- увеличение объема пород вследствие размокания (глинистая почва);

- результат смятия и образования складок в породных слоях почвы.

В первом случае противодействовать процессу деформирования размокших пород практически невозможно. Во втором случае применением различных технологических мер удается добиться уменьшения смещений пород почвы.

К основным факторам, оказывающим влияние на процесс пучения почвы, относятся:

- положение выработки относительно очистных работ на разрабатываемом пласте и соседних;

- обводненность выработки;

- продолжительность охраны выработки.

Механизм деформирования пород почвы состоит в следующем. В результате воздействия вертикальных напряжений в отдельных слоях пород почвы появляются трещины, затем разгруженные слои пород под действием горизонтальных напряжений и вертикального давления в боках выработки сжимаются в складки и выдавливаются в выработку. Процесс разрушения начинается со слоев, находящихся непосредственно у почвы выработки, и постепенно распространяется вглубь. Обводненность почвы резко интенсифицирует процесс пучения.

Пучение почвы особенно интенсивно проявляется в сохраняемых для повторного использования подготовительных выработках. Так, впереди очистного забоя пучение в штреках начинается на расстоянии от 20 до 80 м в зависимости от протяженности зоны опорного давления.

Позади очистного забоя процесс интенсивного пучения распространяется на большие расстояния (до 200 м). Это связано с процессами обрушения зависающих пород кровли и смещениями пород почвы в выработанное пространство.

При увеличении продолжительности поддержания выработки до начала ведения очистных работ общая величина пучения растет. Поэтому время поддержания выработок на границе с выработанным пространством следует по возможности сокращать.

По длине выработки пучение распространяется также неравномерно. Деформации пород почвы зависят от строения пород, обводненности и обрушения зависающих блоков основной кровли в выработанном пространстве.

В глубину почвы пучение распространяется по затухающему закону. На глубине 2 м пучение составляет 20-30% от максимальной величины на контуре выработки.

Помимо сохраняемых для повторного использования выработок, пучение почвы интенсивно проявляется в выработках, попадающих в зону влияния очистных работ на разрабатываемом пласте или на соседних пластах. Так, в основных подготовительных выработках величина пучения резко возрастает при оставлении между выработкой и выработанным пространством охранных целиков недостаточной ширины, а также при подработке или надработке выработки очистными забоями на соседних пластах.

Для борьбы с пучением почвы разработаны мероприятия, которые можно разделить на прямые и косвенные.

К косвенным мерам по снижению пучения относятся:

- расположение выработок в зоне разгрузки;

- проведение выработок по прочным породам или по выработанному пространству;

- заглубление почвы выработок с подрывкой слоя, склонного к пучению.

Если косвенные меры по борьбе с пучением не дают результата, то применяются прямые меры:

- анкерование пород почвы;

- упрочнение пород почвы тампонированием вяжущими составами;

- устройство обратного свода и заполнение его бетоном;

- прорезка почвы разгрузочной щелью;

- бурение разгрузочных скважин в массиве пород;

- применение замкнутой крепи;

- подрывка почвы поддирочными машинами.

Анкерование пород почвы применяется в выработках с угольной или породной почвой (прочность пород должна быть не менее 25 МПа) в ненарушенном массиве, не разделенном плоскостями скольжения и не склонном к размоканию. Для укрепления почвы применяются металлические или деревянные анкера с полимерным закреплением по всей длине.

Упрочнение пород почвы тампонированием вяжущими составами применяется в основных выработках, почва которых уже подверглась деформированию, но возможно повторное выдавливание, а также в предварительно разрыхленных на глубину 5-7 м породах почвы.

Устройство обратного свода и заполнение его бетоном применяется для уменьшения пучения за счет равномерного поднятия забетонированной почвы выработки.

Прорезка почвы разгрузочной щелью, по данным экспериментальных исследований на шахтах Украины, эффективна, когда глубина щели составляет более 0,5 ширины выработки, при этом ширина щели в мягких породах должна быть более 20 см, в крепких - не более 20 см.

Бурение разгрузочных скважин применяется при проведении подготовительных выработок на больших глубинах (более 600 м). Характеризуется очень большим объемом бурения (разгрузочные скважины в боках выработки диаметром 250-400 мм и длиной 8-10 м бурятся через 20-40 см по длине выработки).

Замкнутая крепь применяется в основных подготовительных выработках с очень слабыми или глинистыми породами почвы.

Подрывка почвы поддирочными машинами применяется как самый простой и эффективный способ уборки вспученных пород.

Применение разгрузочного (камуфлетного) взрывания не обеспечивает эффективной защиты от пучения, поскольку после проведения взрывания возрастает трещинообразование в боках и почве выработки и возможно повторное выдавливание пород.

Усиление основной крепи выработок (путем установки лежней, дополнительных стоек) малоэффективно, поскольку предотвратить начавшееся в зоне влияния очистных работ пучение почвы подготовительных выработок практически невозможно.

2.4. Управление геомеханическими процессами в подготовительных выработках в зоне влияния очистных работ при бесцеликовой технологии отработки пластов

2.4.1. Способы проведения и охраны выработок при бесцеликовой технологии отработки пластов

Бесцеликовая отработка пластов обеспечивает полноту выемки запасов угля на пологих пластах, снижает эндогенную пожароопасность пластов, создает разгруженные зоны на соседних пластах.

При бесцеликовой технологии отработки возможны следующие варианты расположения подготовительных выработок:

- проведение выработок в массиве угля с погашением за очистным забоем;

- проведение выработок в массиве угля с сохранением для повторного использования;

- проведение выработок вприсечку к выработанному пространству с погашением за очистным забоем;

- проведение спаренных выработок с погашением одной за первым очистным забоем, второй - за смежным очистным забоем с извлечением целика;

- проведение спаренных выработок, разделенных породной полосой, с погашением одной за первым очистным забоем, второй - за смежным очистным забоем;

- проведение (оформление) выработок позади очистного забоя в выработанном пространстве.

Способы охраны и поддержания выработок целиками угля допускаются только при разработке несближенных (одиночных) пластов, не опасных по горным ударам и подземным эндогенным пожарам, а также сложных, нарушенных участков пластов, где невозможно обеспечить безопасность работ при бесцеликовой выемке.

2.4.2. Управление геомеханическими процессами в выработках, погашаемых за очистным забоем

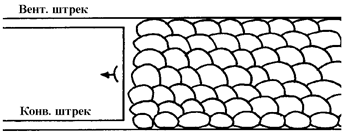

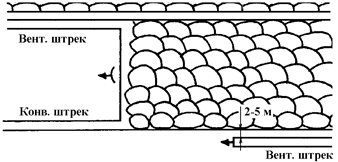

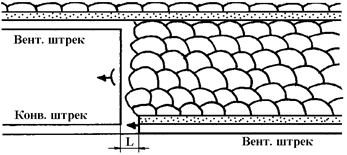

Проведение выработок с погашением за очистным забоем (рис.2.1) применяется в сложных горно-геологических условиях (большая глубина разработки, труднообрушаемая кровля, склонная к пучению почва).

Крепь подготовительных выработок, погашаемых за очистным забоем, испытывает повышенные нагрузки только на участке, прилегающем к очистному забою. Для снижения деформаций в штреках устанавливается крепь усиления (гидравлические стойки ГВУ, ГКУ, стойки трения Т). Для предотвращения отжима угля в боках выработок устанавливается анкерная крепь.

Рис.2.1. Схема отработки выемочного участка с погашением

подготовительных выработок за очистным забоем

2.4.3. Управление геомеханическими процессами в выработках, сохраняемых для повторного использования

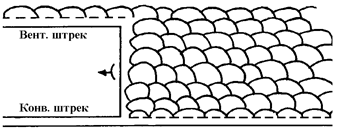

Проведение выработок с сохранением для повторного использования применяется на пологих пластах, когда горно-геологические условия разработки обеспечивают поддержание выработок в пригодном для эксплуатации состоянии.

Рис.2.2. Схема отработки выемочного участка с сохранением

конвейерного штрека для повторного использования

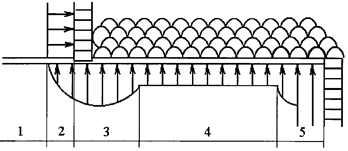

Выработка, сохраняемая для повторного использования, за время своего существования последовательно попадает в несколько зон, в каждой из которых испытывает деформации (рис.2.3).

Рис.2.3. Зоны влияния очистных работ на выработку,

сохраняемую для повторного использования

Вне зоны влияния опорного давления (зона 1) выработка не испытывает значительных деформаций. Смещения кровли и почвы зависят от глубины разработки и горно-геологического строения пласта.

В зоне влияния опорного давления впереди очистного забоя (зона 2) возрастает коэффициент концентрации напряжений (до 3-5). Повышенное горное давление приводит к деформациям крепи выработки, увеличению пучения почвы.

В зоне влияния опорного давления позади очистного забоя (зона 3) основная кровля пласта образует зависающую консоль над сохраняемой выработкой, при этом резко возрастают смещения кровли и почвы выработки. Максимальная скорость смещений наблюдается в 10-30 м позади очистного забоя и зависит от размеров зависающей консоли основной кровли. На участке 50-150 м позади очистного забоя в сохраняемой выработке конвергенция проявляется неравномерно по сечению выработки (достигает меньших значений со стороны нетронутого массива, больших - со стороны выработанного пространства).

В зоне установившегося опорного давления позади очистного забоя (зона 4) скорость смещений кровли и почвы выработки замедляется и стабилизируется. Конвергенция в сохраняемой выработке носит волновой характер. Участки повышенных смещений кровли и почвы соответствуют шагам обрушения основной кровли пласта. Породы почвы выдавливаются в штрек, происходит интенсивный отжим бока выработки.

В зоне влияния опорного давления второго очистного забоя (зона 5) на опорное давление в краевой части пласта дополнительно накладывается опорное давление впереди очистного забоя, что приводит к резкому возрастанию горного давления. В выработке происходит резкий рост смещений, наблюдаются значительные деформации крепи, пучение почвы, отжим угля. В неблагоприятных условиях конвергенция может достигать до 90-100 % первоначальной высоты штрека.

Для охраны поддерживаемых для повторного использования выработок применяются следующие способы и средства:

Для охраны поддерживаемых для повторного использования выработок применяются следующие способы и средства:

- установка деревянной органной крепи со стороны выработанного пространства (на небольшой глубине разработки);

- усиление штрековой крепи путем установки дополнительной рамной податливой крепи или дополнительных стоек;

- применение специальных крепей усиления в зоне повышенных смещений пород (зоны 2 и 3 рис.2.3);

- возведение со стороны выработанного пространства литых полос из твердеющих материалов;

- применение костровой крепи со стороны выработанного пространства;

- разупрочнение труднообрушаемой кровли.

2.4.4. Управление геомеханическими процессами в выработках, проводимых вприсечку к выработанному пространству

Проведение выработок вприсечку к выработанному пространству применяется в тяжелых горно-геологических условиях, при значительной глубине разработки пластов, а также при невозможности поддержания выработок для повторного использования.

Возможны следующие схемы расположения присечных выработок по отношению к выработанному пространству:

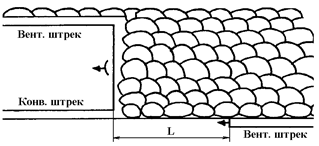

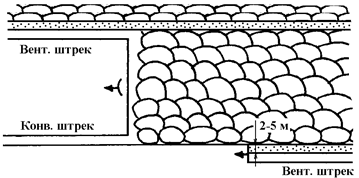

- без оставления целика (рис.2.4);

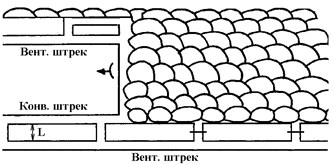

- с оставлением угольного целика шириной 2-5 м (рис.2.5);

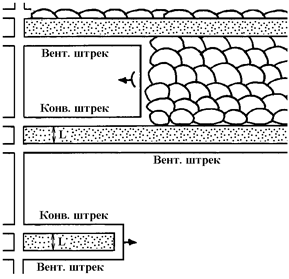

- с оставлением бутовой полосы шириной 2-5 м (рис.2.6).

Рис.2.4. Схема подготовки выемочного участка с проведением

присечной выработки без оставления целика

Применение схемы проведения присечной выработки без оставления целика рекомендуется при легкообрушаемой основной кровле пласта и глубине разработки до 600 м.

Для снижения вредного влияния зоны опорного давления позади очистного забоя на проводимую выработку необходимо предусматривать отставание в пространстве или во времени забоя присечной выработки от очистного забоя.

Допустимое отставание подготовительного забоя присечной выработки от действующего очистного забоя L (рис.2.4) должно быть не менее расстояний, приведенных в табл.2.1.

Таблица 2.1

Минимально допустимое отставание забоя присечной выработки

от очистного забоя L, м

| глубина разработки, м | легкообруша- емая кровля | среднеобруша-емая кровля | труднообруша-емая кровля |

| до 300 | |||

| 300-600 | |||

| более 600 |

Период времени после отработки выемочного столба до начала проведения подготовительной выработки вприсечку к выработанному пространству должен быть не менее значений, приведенных в табл.2.2.

Таблица 2.2

Минимально допустимый период времени после отработки лавы

до начала проведения присечной выработки, мес

| глубина разработки, м | легкообруша- емая кровля | среднеобруша-емая кровля | труднообруша-емая кровля |

| до 600 | |||

| более 600 |

Опыт отработки угольных пластов показывает, что чем больше промежуток времени после отработки выемочного столба до начала проведения подготовительной выработки вприсечку к выработанному пространству, тем меньшие деформации она испытывает.

Для охраны выработок, проводимых вприсечку к выработанному пространству, применяются обычные рамные металлические или смешанные крепи. При использовании сталеполимерной анкерной крепи предусматривается ее дополнительное усиление рамной крепью.

Схема проведения присечной выработки с оставлением целика угля шириной 2-5 м (рис.2.5) допускается при неполном обрушении кровли, на непожароопасных пластах или на пластах, обработанных антипирогенами.

Оставление угольного целика между выработанным пространством и подготовительной выработкой обеспечивает аэродинамическую изоляцию действующего очистного забоя от ранее отработанных выемочных участков, что имеет важное значение при отработке газоносных угольных пластов (снижается поступление метана в вентиляционную струю).

Рис.2.5. Схема подготовки выемочного участка с проведением

присечной выработки с оставлением целика угля шириной 2-5 м

Схема с оставлением бутовой полосы шириной 2-5 м (рис.2.6) применяется при значительной глубине разработки (более 600 м), высоком горном давлении, на пластах, склонных к самовозгоранию угля.

Рис.2.6. Схема подготовки выемочного участка с проведением

присечной выработки с оставлением бутовой полосы шириной 2-5 м

Присечная выработка проводится широким забоем с возведением бутовой полосы со стороны выработанного пространства. В качестве бутовой полосы возможно применение твердеющей закладки.

Бутовая полоса обеспечивает снижение нагрузок со стороны пород кровли на проводимую выработку и аэродинамическую изоляцию соседних выемочных участков.

2.4.5. Управление геомеханическими процессами в спаренных выработках с извлекаемым целиком

Проведение спаренных выработок с извлекаемым целиком угля (рис.2.7) применяется на высокогазоносных пластах со сложными условиями разработки (труднообрушаемая кровля, склонная к пучению почва).

Рис.2.7. Схема подготовки выемочного участка спаренными выработками

с извлекаемым целиком

На рис.2.7 приведена схема с погашением одной из спаренных выработок и проведением дополнительной выработки впереди очистного забоя для оконтуривания извлекаемого угольного целика. Возможно также применение схемы с сохранением конвейерного штрека для повторного использования с извлечением целика.

Ширина угольного целика L для тонких и средней мощности пластов должна составлять:

- при глубине горных работ 200-300 м - не менее 20 м;

- при глубине горных работ 300-600 м - не менее 30 м;

- при глубине горных работ более 600 м - не менее 40 м.

Оставление извлекаемых целиков указанной ширины позволяет снизить вредное влияние опорного давления в краевой части угольного пласта при отработке вышележащей лавы на вентиляционный штрек следующего выемочного столба.

Для крепления спаренных выработок применяется сталеполимерная анкерная, рамная металлическая или смешанная крепь. На участке, прилегающем к очистному забою, предусматривается установка в штреках крепи усиления (гидравлические стойки ГВУ, ГКУ, стойки трения Т).

2.4.6. Управление геомеханическими процессами в спаренных выработках, разделенных породной полосой

Проведение спаренных выработок, разделенных породной полосой (рис.2.8) применяется на пластах с любой кровлей и почвой. Расстояние между выработками и ширину закладочной полосы рекомендуется принимать аналогично ширине извлекаемого угольного целика (п.2.4.5).

При использовании способа подготовительные выработки проводятся коротким очистным забоем с формированием позади секций механизированной крепи закладочной полосы. Для крепления образованных таким образом конвейерного и вентиляционного штреков применяется сталеполимерная анкерная крепь.

Рис.2.8. Схема подготовки выемочного участка спаренными

выработками, разделенными породной полосой

Исследования, проведенные на шахтах Австралии, показали, что способ подготовки выемочного участка короткой лавой позволяет повысить производительность труда на 173% по сравнению с комбайновым способом.

Для снижения деформаций кровли и почвы в зоне опорного давления впереди очистного забоя в штреках устанавливается крепь усиления. Для предотвращения отжима угля в боках выработок со стороны угольного массива устанавливается анкерная крепь.

2.4.7. Управление геомеханическими процессами в выработках, проводимых позади очистного забоя в выработанном пространстве

Оформление выработок позади очистного забоя в выработанном пространстве (рис 2.9) применяется при большой глубине разработки пластов и является наиболее предпочтительным способом охраны с точки зрения влияния опорного давления на формируемую выработку.

Рис.2.9. Схема подготовки выемочного участка с проведением выработок

позади очистного забоя в выработанном пространстве

Минимальное отставание забоя формируемой выработки от очистного забоя L (рис.2.9) должно составлять:

- при легкообрушаемой кровле - не менее 5 м;

- при среднеобрушаемой кровле - не менее 6 м;

- при труднообрушаемой кровле - не менее 8 м.

Смещения в выработке, оформляемой с отставанием от лавы, меньше, чем в выработке, оформляемой в створе с лавой.

Рекомендуемая форма поперечного сечения выработок - арочная. Для крепления выработок применяются рамные металлические крепи.

В качестве средств охраны формируемых выработок применяются следующие способы и средства:

- возведение породных полос;

- использование твердеющей закладки;

- установка бутокостров.

2.4.8. Способы охраны подготовительных выработок разупрочнением труднообрушаемой кровли

Для снижения воздействия на повторно используемые и присечные выработки повышенного горного давления со стороны зависающих консолей основной кровли применяются следующие способы разупрочнения:

- длинные отсечные скважины передового торпедирования и гидромикроторпедирования;

- короткие отсечные скважины;

- направленный гидроразрыв.

Применение способов разупрочнения позволяет снизить конвергенцию поддерживаемых и проводимых вприсечку выработок в зоне опорного давления в краевой части пласта.

К основным параметрам скважин разупрочнения относятся:

- длина скважин lскв, м;

- диаметр скважин dскв, мм;

- расстояние между скважинами a, м;

- длина забойки lзаб, м;

- угол подъема скважин над пластом q, град;

- угол разворота скважин относительно прилегающих выработок b, град;

- высота заложения нижнего торца заряда от пласта hнт, м;

- высота заложения верхнего торца заряда от пласта hвт, м;

Длину скважин определяют графически: она зависит от выбранного угла подъема скважин q и расстояния от пласта до ослабленного контакта.

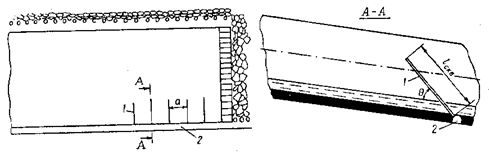

Расстояние между скважинами а принимают равным 5-10 м (рис.2.10).

Рис.2.10. Схема расположения отсечных скважин:

1 - скважина;

2 - подготовительная выработка.

Независимо от конструкции заряда ВВ его длина должна составлять не более 2/3 длины скважины.

Для зарядов диаметром 50 мм диаметр скважин должен составлять 60 мм, а для зарядов диаметром 40 мм - 50 мм. Длина заряда при его диаметре 32-36 мм должна быть не более 20 м.

Взрывание отсечных скважин допускается производить при расстоянии от очистного забоя не менее 30 м.

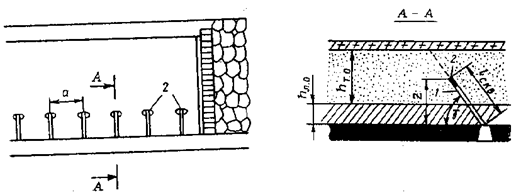

Скважины 1 направленного гидроразрыва (рис.2.11) бурят в кровлю из сохраняемой подготовительной выработки впереди очистного забоя и параллельно ему, а щели 2 создают продольно оси скважины и параллельно выработке.

Рис.2.11. Схема расположения скважин направленного гидроразрыва

Контрольные вопросы:

1. Основные требования при проектировании вскрывающих и подготовительных выработок.

2. Основные факторы, влияющие на конвергенцию горных выработок. Меры по снижению конвергенции.

3. Типы крепи подготовительных выработок и область их применения.

4. Средства усиления крепи горных выработок.

5. Причины и механизм пучения почвы горных выработок.

6. Меры по борьбе с пучением почвы горных выработок.

7. Способы проведения и охраны выработок при бесцеликовой технологии отработки пластов.

8. Зоны влияния очистных работ на выработку, сохраняемую для повторного использования.

9. Способы и средства охраны выработок, сохраняемых для повторного использования.

10. Область применения схем проведения выработок вприсечку к выработанному пространству.

11. Способы охраны выработок разупрочнением труднообрушаемой кровли.

[ВЛ1]

2014-02-02

2014-02-02 8697

8697