Сбыт продукции есть, прежде всего, обращение материальных ресурсов. Однако он охватывает не всю фазу обращения, а ее начальную стадию, связанную с продажей и перепродажей товаров. Сбыт продукции непосредственно связан с производством и распространением товаров. Сбытовая деятельность промышленного предприятия естественным образом связана с готовой продукцией. Готовой считается такая продукция, которая прошла технический контроль, имеет соответствующую маркировку, удовлетворяет требованиям, установленным в государственных стандартах, технических условиях, договорах, и подготовлена к поставке.

Готовая продукция, поступающая в хозяйственный оборот, принимает различные формы. В добывающих отраслях промышленности готовой продукцией являются сырье и топливо (руда, лес, топливно-энергетические ресурсы и др.). В обрабатывающих отраслях одни виды готовой продукции принимают форму материалов, подлежащих дальнейшей переработке (металлы, строительные материалы, химикаты), другие – принимают формы законченной продукции, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

Так, на предприятиях машиностроения, выпускающих станки и оборудование, готовая продукция принимает форму законченных изделий, так как станки, оборудование не подлежат дальнейшей обработке. Промышленные предприятия выпускают готовую продукцию также в виде полуфабрикатов, комплектующих изделий и запасных частей, которые либо обрабатываются на других предприятиях (штамповки, поковки), либо без обработки входят в состав другой продукции (функциональные узлы и части агрегатов).

Сущность сбыта предопределяет существование двух групп операций с готовой продукцией: материальную и нематериальную. Производственно-технические операции на складах готовой продукции в промышленности, а также на сбытовых базах и складах являются продолжением производственного процесса и называются материальными.

Они включают:

· приемку, сортировку, маркировку и складирование продукции;

· операции с тарой и упаковкой;

· формирование комплектных партий;

· отправку, отгрузку, отпуск, поставку и продвижение продукции к потребителям;

· реализацию;

· послепродажные услуги.

Содержание этих операций в целом сводится к подготовке продукции к отправке и отправке ее покупателю в форме отгрузки или путем отпуска со склада.

Отгрузка – это отправка продукции транспортом потребителю или посреднику. При этом поставщик как субъект отгрузки обычно организует транспортировку.

Отпуск – это сдача готовой продукции грузополучателю, который самостоятельно организует доставку продукции по назначению. В качестве грузополучателей могут выступать как предприятия-потребители, так и посреднические фирмы, которые получают продукцию для дальнейшей перепродажи.

Самостоятельное значение имеет понятие поставка, т.е. фактический отпуск или отгрузка продукции потребителям в соответствии с договорами. В объемы поставок включаются отправки продукции, как с промышленных предприятий, так и со складов посредников.

Продукция, подлежащая сбыту, обязательно проходит стадию реализации, так как должна быть не только отправлена продавцом, но и оплачена покупателем. Под реализацией понимается в основном оплата стоимости продукции, получение денежных средств (выручка). Отметим две стороны процесса реализации: ее натурально-вещественный и стоимостный аспекты. Это означает обязательность получения продукции потребителем в количестве и качестве, которые достаточны для ее использования и создания производственного запаса, и в соответствии с заключенными договорами.

Для того, чтобы осуществить все операции и процессы, связанные с отправкой, поставкой и реализацией продукции, необходимо не только организовать труд складских работников, но также определить схему продвижения продукции.

В целом, формулируя цельное определение, следует отметить, что сбыт продукции представляет собой комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, связанных с поставкой и реализацией готовой продукции. Основным требованием к сбыту с позиций рыночной экономики является готовность предприятия к удовлетворению выявленного ассортиментного спроса потребителей. Важно, чтобы это происходило при условии минимизации сбытовых запасов (готовая продукция, товары в пути и товары на складах у посредников) и издержек по сбыту.

Сбытовая деятельность в промышленности организована по товарным группам – черным и цветным металлам, нефтепродуктам, лесным материалам, химической продукции и многим видам изделий машиностроения.

Сущность управления материальными ресурсами

Материальные ресурсы в широком смысле слова представляют собой совокупность вещественных условий воспроизводства. Первоисточником материальных ресурсов является природа, хотя в реальной жизни все материальные ресурсы создаются в процессе целесообразной деятельности человека и являются продуктом труда в вещественной форме. Сущность материальных ресурсов определяется тем, что они являются материально-вещественной основой жизнедеятельности человека и общества.

Материальные ресурсы, проходя последовательно стадии воспроизводственного процесса, приобретают форму товара со всеми его чертами и противоречиями (потребительная стоимость и стоимость, конкретный труд и абстрактный труд).

На стадии “производство” предметы конкретного труда (бывшие товары) утрачивают свою потребительную стоимость, приобретают новые свойства и качества, становятся потенциально полезными, т.е. приобретают потенциальную потребительную стоимость, которая становится реальной в процессе распределения и обмена.

“Распределение” как самостоятельная стадия цикла воспроизводства отражает специфику общественно-экономической формации. История развития народного хозяйства СССР убедительно доказала, что распределение как деятельность по балансированию экономики в форме администрирования, всегда отличалась высокой степенью субъективизма. Правительственные структуры (т.е. чиновники) фактически узурпировали функции, объективно присущие рынку. Их решения (государственные задания на производство и поставки, лимиты потребления) формально обосновывались социально-значимыми критериями, а на деле часто являлись ошибочными. Нереальные планы в сочетании с жестким контролем над их исполнением (государственное задание на поставку имело силу закона) и централизованным ценообразованием порождало дефицит материальных ресурсов, стимулировало практику завышенных заявок и приписок.

Альтернативой в условиях рыночной экономики, построенной на действительных товарно-денежных отношениях, является экономическое распределение, которое практически совпадает со стадией обмена. “Обмен” предполагает куплю-продажу товаров и обусловливает товарное обращение с его специфическими закономерностями. На данной стадии материальные ресурсы, являясь продуктом труда, затраченного в процессе производства, приобретают реальную потребительную стоимость взамен полученной ранее – потенциальной. Кроме того, происходит общественное признание результатов труда, затраченного в сфере производства, материальные ресурсы находят своего потребителя. Количество актов купли-продажи может быть достаточно большим, это зависит от организации сферы товарного обращения. При этом важно иметь в виду, что организация сферы товарного обращения непосредственным образом отражается на состоянии экономики.

Данная проблема в основном связана с распределением материальных ресурсов по различным стадиям кругооборота фондов производства и обращения. В связи с этим весьма важно определить понятие, выяснить сущность и значение запасов материальных ресурсов для рыночной экономики.

Материальные запасы представляют собой часть материального потенциала экономики. Важно заметить, что это материальные ресурсы, которые в данный момент времени “выключены” из процесса производства в связи с выполнением ими роли своеобразного “буфера” между производством и потреблением, или товары, находящиеся на той или иной стадии движения по каналам сферы обращения.

Материальные ресурсы и товары, находящиеся в состоянии запасов, хранятся на складах предприятий различных отраслей народного хозяйства, транспортируются по путям сообщения между предприятиями, находятся на складах торгово-посреднических фирм. Во всех случаях, запасы следует рассматривать как материальную основу оборотных средств предприятий.

Материальные запасы классифицируются, исходя из их экономического предназначения и места в процессе кругооборота фондов производства и обращения. В экономической литературе, посвященной проблемам товарного обращения, достаточно прочно устоялось мнение об основных группах материальных запасов.

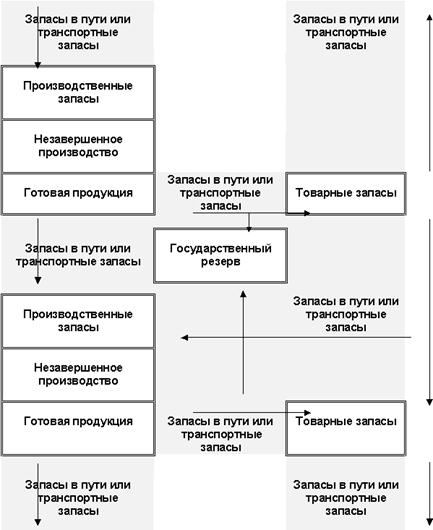

Среди них необходимо выделять следующие виды запасов:

· производственные запасы, как совокупность исходного сырья, материалов и изделий для обеспечения бесперебойности технологического процесса в сфере производственного потребления материальных ресурсов;

· запасы готовой продукции, как совокупность продукции прошедшей техническую приемку и накапливаемой до величины партии отгрузки на складах изготовителей;

· товарные запасы на складах предприятий и организаций оптовой торговли (посреднические, торгующие оптом органы в сфере товарного обращения);

· транспортные запасы или запасы товаров, находящихся в процессе перемещения на пути следования от продавцов (поставщиков, грузоотправителей) к покупателям (потребителям, грузополучателям);

· государственные резервы материальных ресурсов – на случай стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Все перечисленные выше виды материальных запасов в своей совокупности и с учетом последовательности образования составляют совокупный товарно-материальный поток или, как это принято в отечественной литературе, образуют так называемый совокупный материальный запас народного хозяйства.

Правильное понимание значения материальных запасов и управление ими на принципах оптимальности – важнейшее условие бесперебойного и комплексного обеспечения потребителей материальными ресурсами, широкого маневрирования ими и ускорения оборачиваемости вложенных в них средств. Для решения этой задачи заложены большие резервы повышения эффективности производства. Образование запасов является объективным условием процесса воспроизводства, обеспечивающим его непрерывность.

Величина материальных запасов по абсолютным показателям зависит от:

· уровня развития производительных сил и степени общественного разделения труда;

· достигнутого уровня специализации и производственного кооперирования;

· организации хозяйственных связей, рациональности перевозок продукции и ряда других факторов.

В общем объеме материальных ресурсов значительное место занимают средства производства, являющиеся одновременно и предпосылкой, и результатом производства, его исходным и завершающим моментом. В процессе своего движения на различных стадиях производства и товарного обращения материальные ресурсы последовательно видоизменяются. Готовая продукция одного предприятия становится одним из исходных условий производства другого предприятия в виде “сырых” материалов, полуфабрикатов, топлива, оборудования и т. д.

На каждой из этих стадий происходит образование материальных запасов, что означает некоторую приостановку движения средств производства. Но эта приостановка, будучи, по существу, замедлением движения, создает в то же время необходимое условие для непрерывности процесса производства и обращения. Продукция, вышедшая из производства, сохраняет товарную форму от момента ее изготовления до момента поступления к потребителю независимо от того, доставляется она им непосредственно или через оптово-торговые фирмы.

Во всех случаях и с любой точки зрения – частной или государственной – наиболее важной проблемой остается формирование качественных (состав и структура) и количественных (величина по стоимости) параметров совокупного материального запаса.

Прежде всего, запас должен быть достаточным по величине для обеспечения непрерывности, бесперебойности общественного процесса производства и обращения в период циркуляции производимой и потребляемой партии материалов, или, иначе говоря, с момента выпуска поставщиком готовой продукции до момента включения ее в производственные процессы на предприятиях-потребителях.

Образование запасов означает временное омертвление вложенных в них оборотных средств. Так, из материалов, находящихся в запасах, в период их хранения не создается новая стоимость. Поэтому вторым требованием, предъявляемым к совокупному запасу, является максимально возможное его сокращение при одновременном повышении степени мобильности.

Образование запаса и его хранение требует затрат. Их размер зависит не только от величины запасов, но и от дальности и способов доставки материалов к местам хранения, объема погрузочно-разгрузочных работ, времени и техники хранения и т. д. Отсюда вытекает третье требование к формированию совокупного запаса, состоящее в минимизации суммарных издержек, связанных с его образованием.

Процесс образования запасов носит по преимуществу вероятностный характер. Это динамическая категория, и она должна учитываться при решении задачи управления запасами. С этой целью применяются специально разработанные методики нормирования производственных и товарных запасов. Руководствуясь ими, предприятия определяют нормы запасов, которые используются в балансовых расчетах и служат основой для контроля и учета уровня запасов и оперативного управления ими, совершенствования их структуры.

Формирование совокупных запасов и их общий размер зависят не только от факторов, воздействующих на отдельные части совокупного запаса, но и от соотношения между ними. Рационализация структуры совокупных запасов заключается в нахождении оптимального сочетания величин производственных и товарных запасов, в наиболее правильном их размещении между предприятиями-производителями, потребителями и посредническими организациями. Эта система является важнейшим условием правильного формирования запасов в промышленности.

На стадии “потребление” важно четко определить основные особенности данного процесса. Использование материальных ресурсов для создания новых товаров представляет собой производственное потребление и обладает определенными особенностями в зависимости от отрасли и других факторов.

Специфика материалопотребления раскрывается двумя основными понятиями: номенклатурный состав потребляемых материальных ресурсов и режим материалопотребления, т.е. его пространственно-временные параметры.

Общее количество номенклатурных позиций материалопотребления составляет более 20 млн. наименований, а с учетом внутризаводской номенклатуры – 40 млн.

Номенклатурный аспект материалопотребления может характеризоваться такими факторами, как:

· доля позиций материальных ресурсов, потребляемых стабильно (из года в год);

· доля специфических, т.е. потребляемых только на предприятиях данной отрасли, позиций материальных ресурсов.

Режим потребления материальных ресурсов зависит от действующей технологии производства на предприятии, сезонности производства, числа и месторасположения предприятий-потребителей и т.д.

Специфика режима материалопотребления проявляется:

· в сроках и периодичности поставок в адрес предприятия-потребителя;

· в размерах разовой партии закупок продукции;

· в особых требованиях к качеству и упаковке материальных ресурсов, поступающих на предприятие.

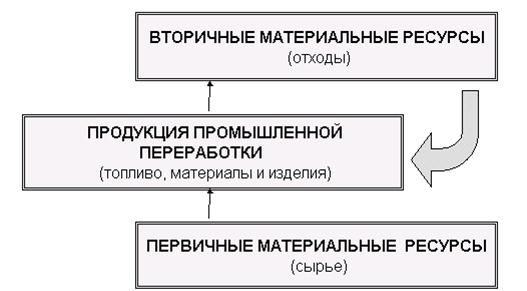

В процессе своего движения по каналам обращения товары образуют материальные потоки общественного продукта. При этом абстрактный материальный поток включает все стадии движения продукции из мест ее производства к местам потребления, а также и обратные материальные потоки вторичных ресурсов. В целом его следует рассматривать в форме замкнутого контура (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1. Принципиальная схема (цикл) материалопотока

Оценка использования материальных ресурсов на локальном уровне или на уровне первичного производственного звена народного хозяйства предполагает учет специфики стадии движения материалопотока, что четко соответствует структуре совокупного материального запаса в народном хозяйстве (рисунок 5.2.).

Рисунок 5.2. Схема реального товарно-материального потока

Материальные ресурсы в узком смысле слова и с позиции управления представляют собой конечный объект управления материалопотоками.

Среди устоявшихся терминов, характеризующих материальные ресурсы, наиболее употребительными в настоящее время являются:

· средства производства и предметы потребления;

· продукция (товары) производственно-технического назначения и товары народного потребления.

Изучение данной проблемы предполагает сосредоточение основного внимания на двух из вышеприведенных терминов: средства производства и продукция производственно-технического назначения. Оба термина официально приняты в экономической литературе и используются в законах и подзаконных актах.

Классификация материальных ресурсов, т.е. выделение их отдельных групп по различным признакам, необходима для выявления и обоснования потребности в материальных ресурсах, установления рациональной специализации органов оптовой торговли, действующих в сфере товарного обращения, определения требований к объектам производственной инфраструктуры (в основном качественных параметров).

Виды материальных ресурсов, исходя из различных классификационных признаков.

1. По признаку участия в процессе производства:

· предметы труда (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и горюче-смазочные материалы, тара и упаковка, комплектующие изделия, полуфабрикаты, изделия по внешней кооперации);

· средства труда (основные производственные фонды, инструмент, инвентарь).

2. По номенклатурному составу (номенклатура или ассортимент – общий перечень, сортимент – перечень лесных материалов, сортамент - перечень металлопродукции).

3. По эксплуатационному состоянию и сроку годности:

· первичные материальные ресурсы – как продукция добывающей и обрабатывающей промышленности;

· вторичные материальные ресурсы – как отходы производственного потребления, т.е. остатки сырья, материалов и т.д., образовавшиеся в процессе их использования и утратившие (частично или полностью) свои потребительские свойства вследствие физического или морального износа.

4. По прочим признакам. Например: ресурсы стратегического сырья.

Классификация материальных ресурсов тесно связана с вопросами их использования в процессе производства и обращения. Часть ресурсов играет роль материальной основы (основные фонды и инвентарь), другая часть – входит в состав оборотных фондов предприятия и расходуется при производстве продукции или оказании услуг (сырье, материалы, комплектующие). Кроме того, товарно-материальные ресурсы, составляют материальную основу фондов обращения, т.е. находятся в состоянии сбытовых запасов. Соответственно этому и оценка использования материальных ресурсов базируется на применении различных показателей.

Наиболее ярко отражают результаты использования материальных ресурсов относительные показатели ресурсоемкости.

На уровне макроэкономических показателей можно выделить коэффициенты ресурсоемкости национального продукта:

· фондоемкость, т.е. отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости валового национального продукта или национального дохода;

· материалоемкость, т.е. отношение материальных затрат к стоимости валового национального продукта или национального дохода;

· запасоемкость, т.е. отношение стоимости материальных ресурсов, находящихся в состоянии запасов, к стоимости валового национального продукта или национального дохода.

Все перечисленные показатели можно с успехом применять и на уровне конкретного предприятия. Расчетной базой в этом случае выступает объем деятельности (валовой доход и т.п.). Важно отметить, что в аналитической практике многие экономисты используют показатели ресурсоотдачи. Среди них, например, фондоотдача, т.е. отношение валового дохода к стоимости основных производственных фондов. Различия между этими показателями практически отсутствуют, так как способ их расчета отражает цели, стоящие перед аналитиком.

Так, если, например, необходимо обоснование того или иного объема реализации для коммерческого предприятия, то большую наглядность обеспечат показатели ресурсоемкости. Целевые объемы будут использоваться в качестве расчетной базы, а коэффициенты будут показывать какое количество основных и оборотных средств необходимо для их достижения.

Управление материальными ресурсами представляет собой целенаправленную деятельность по синхронизации материальных потоков общественного продукта по ассортименту, качеству, количеству, срокам и месту.

Сущность управления материальными ресурсами раскрывается двумя основными положениями.

Первое из них предопределено природой товарно-денежных отношений.

Любой акт обмена на рынке сопровождается рядом специфических явлений и объективно связан:

– во-первых, с необходимостью смены форм стоимости (деньги – товар – деньги);

– во-вторых, со сменой субъектов собственности на товар.

Второй момент, определяющий сущность управления материальными ресурсами, состоит в объективной необходимости физического перемещения материальных ресурсов по каналам товарного обращения. Эта необходимость существует в силу пространственно-временного несовпадения параметров производства и потребления материальных ресурсов. Функции управления материальными ресурсами, которые выполняются в данном случае, в основном ориентированы на определение конкретных параметров материалопотоков.

Особо важно отметить, что в процессе управления планируемый материалопоток должен быть проанализирован не только с точки зрения ассортимента, качества, количества, сроков и места. Важно оценивать его и по таким параметрам как рациональность источника получения ресурсов, наличие до- и послепродажного сервиса, цена за единицу товара с учетом расходов по приобретению.

Функции управления материальными ресурсами можно свести в четыре основные группы.

1. Планирование параметров материалопотоков, т.е. планирование потребности в материальных ресурсах, в совокупности с выбором поставщиков, форм и каналов продвижения товаров до потребителя. Здесь определяются наименование потребных материальных ресурсов, их качественные характеристики, количество в целом и по отдельным позициям, размер товарной партии, сроки и периодичность поступления на предприятие.

2. Организация приобретения материальных ресурсов. Здесь имеет место оплата собственно материальных ресурсов, а также оплата всех услуг, связанных с продвижением товаров от продавца к покупателю. Таким образом, происходит включение процесса товародвижения, материальные ресурсы начинают свое движение по каналам товарного обращения.

3. Регулирование параметров материалопотоков путем приближения их к фактической потребности предприятия. Здесь происходит корректировка сроков поставки, форм расчетов с продавцом и т.д. Отклонения заданных (запланированных) параметров материалопотоков от фактических может происходить как по объективным, так и по субъективным причинам.

4. Контроль над процессом управления материальными ресурсами, наблюдение за параметрами материалопотоков.

Управление материальными ресурсами подчиняется определенным принципам. В числе важнейших из них следует прежде всего отметить самостоятельность субъектов управления и свободное развитие экономических отношений между ними, как партнерами и клиентами, на основе зависимости цены от спроса и предложения и, наоборот, спроса и предложения от цены.

Кроме того, необходимо обеспечить возможность точной и оперативной реакции на изменения, возникающие в процессе управления. Эта реакция должна обеспечивать корректировку всего комплекса управленческих решений в применении к параметрам материалопотоков в реальных обстоятельствах с учетом поставленных целей. В этом случае реализуется принцип гибкости управления.

Деятельность субъекта управления должна быть организована на принципах экономической целесообразности. Необходима разумная специализация и кооперация, соблюдение уровней иерархии, сочетание единства распорядительства и творческой инициативы, обусловленной соответствующими мотивами и стимулами. Этим можно обеспечить необходимые предпосылки для четкого и слаженного управления с минимальными затратами, т.е. реализовать принцип эффективности управления.

Управление материальными ресурсами как совокупность функций осуществляется в интересах их потребителя. Предприятие, как правило, имеет специальное подразделение, которое и следует рассматривать в качестве непосредственного субъекта управления. Служба управления материальными ресурсами предприятия, отдел его материально-технического снабжения или отдел (служба) закупок от лица предприятия входят в контакты с продавцами, транспортными и всеми прочими организациями, участвующими в процессе управления материальными ресурсами.

Данное подразделение – генеральный субъект управления – может делегировать часть своих функций другим подразделениям предприятия и даже другим специализированным организациям и предприятиям. В частности, в таком качестве можно рассматривать оптово-посреднические организации и предприятия. При этом клиент – предприятие-потребитель освобождается от тех функций управления материальными ресурсами, которые посредник выполняет лучше и с меньшими затратами. Передача такого рода функций должна происходить добровольно и на платной основе.

Часть функций посредник получает от продавцов. В этом случае покупатель не вступает в хозяйственные отношения с производителем материальных ресурсов, а использует в качестве их источника товарные ресурсы, сосредоточенные на складах оптово-торговых предприятий и организаций.

В ряде случаев потребитель (покупатель) приобретает ресурсы при участии коммерческих посреднических организаций, через брокерские фирмы, действующие при товарных биржах, а также через фирменные сбытовые центры предприятий-изготовителей или через уполномоченных изготовителем дилеров. Посредник, как правило, расположен ближе к потребителю и поэтому более выгоден.

Стратегия управления или общий план осуществления деятельности по управлению материальными ресурсами исходит из принципиальной оценки расстановки и соотношения сил и факторов, действующих в экономической и социально-политической областях. Учет влияния каждой из сил-факторов определяет конкретную форму стратегии управления.

Важно отметить, что стратегия управления в своей сущности представляет совокупность решений по достижению поставленных целей управления. Выработка стратегии предполагает определенную последовательность основных этапов (рисунок 5.3).

Цели, устанавливаемые предприятием в процессе разработки стратегии управления материальными ресурсами, служат ему в качестве своеобразных ориентиров краткосрочного и долгосрочного характера. В числе важнейших мероприятий, обеспечивающих обоснованность целевых установок, традиционно рассматриваются:

2014-02-09

2014-02-09 7695

7695