Новые организации

Собственники (учредители) новых организаций (в основном это общества с ограниченной ответственностью или товарищества) после завершения организационного марафона по их регистрации сталкиваются с новой проблемой: как создать эффективное управление? С чего начать? Можно идти от здравого смысла и опыта аналогичных организаций, а можно — и по пути создания «под себя» (под конкретного учредителя и организации) приемов и методов управления, используя известные разработанные методики.

Первый вариант самый дешевый и быстрый. Уже на следующий день можно создать подразделения, аппарат управления (директор, бухгалтер и т.д.) и наделить их правами, полномочиями и ответственностью. В ряде случаев такой механизм хорошо работает. Но в предпринимательстве выживает только тот, кто все делает не просто хорошо, а лучше, чем у других (проще, эффективнее, надежнее). Поэтому для них рекомендуется второй вариант, который предусматривает профессиональный подход. Учредители могут либо сами реализовать достаточно простые методики формирования механизма управления, либо воспользоваться услугами профессионалов из консультационных фирм. Профессиональный подход заключается в реализации шести этапов:

Первый. Формирование временной группы по созданию организации.

Второй. Составление набора необходимых функций управления и производства.

Третий. Проверка набора функций управления по методике функционально-стоимостного анализа.

Четвертый. Распределение этого набора по четырем группам (активизирующие, тормозящие, нейтральные и потенциальные) и их анализ. Активизирующие направлены на реализацию текущих программ собственника, тормозящие — это дань старым подходам и традициям (они, кстати, играют важную позитивную роль); потенциальные направлены на реализацию стратегических программ собственника и, наконец, нейтральные — это функции, влияние которых на процесс производства и управления минимален, они важны с социальной стороны производства (в каждой организации есть люди, многолетний труд которых принес ей существенный успех; и поэтому иногда руководители в знак признательности оставляют таких людей (уже пенсионеров или инвалидов) в организации и дают им посильные виды работ, может быть, и ненужных для организации).

Пятый. Создание функциональной структуры управления.

Шестой. Создание организационной структуры управления на базе функциональной.

Энтузиазм новых собственников (после приватизации) часто подталкивает руководителей организаций к быстрым решениям по реорганизации системы управления. И обычно эта ломка начинается со структуры. Сокращаются должности и подразделения, в результате наступает функциональный кризис, т. е. несогласованность функций управления между собой. На практике часто сокращают тормозящие, нейтральные, а иногда и потенциальные функции, оставляя активизирующие. Но парадокс заключается в том, что оставленный набор активизирующих функций начинает со временем перераспределяться на перечисленные выше четыре группы. И от первоначальных активизирующих функций остается существенно меньше. Благие намерения руководителей оборачиваются серьезной дестабилизацией в работе организации.

Все перечисленные группы функций должны присутствовать в общем наборе функций процветающей организации, при этом важны их пропорции.

Профессиональный подход в действующих организациях заключается в реализации следующих восьми этапов:

1. Создание группы развития организации на конкурсной основе.

2.Составление набора необходимых функций управления и производства.

3. Проверка набора функций управления по методике функционально-стоимостного анализа.

4. Распределение этого набора по четырем группам и его анализ.

5. Составление функциональной структуры управления.

6. Сравнение этой структуры с существующей.

7. Внесение корректив в набор функций.

8. Внесение корректив в структуру управления организацией.

| В |

общем виде функция — это совокупность действий, относительно однородных по некоторому признаку, направленных на достижение частной цели и подчиненных общей цели управления

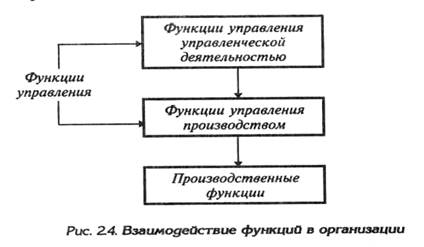

Полезность, необходимость функции должна служить критерием для ее дальнейшего анализа. Функции, выполняемые в организации, можно разделить на три большие группы (рис. 2.4):

• производственные,

• управление производственными функциями,

• управление управленческой деятельностью. К производственным относятся функции основного, вспомогательного и обслуживающего производства товаров, услуг, информации или знаний. Например, производство токарных станков модели 1М62, производство станин для вертикальных сверлильных автоматов, ведение бухгалтерского учета, делопроизводство по внешнеэкономической деятельности и др. К функциям управления производственными функциями относятся функции по планированию, прогнозированию, организации, координации, стимулированию и контролю деятельности работников, занятых в основном, вспомогательном и обслуживающем производствах. Например, управление производством, управление персоналом, управление инновационной деятельностью, управление внешнеэкономической деятельностью, управление бухгалтерским учетом и др. реализуются через общие функции управления: планирование, прогнозирование, организация, координация, регулирование.

К функциям управления управленческой деятельностью относятся стратегическое управление, внешнее представительство и консультационная деятельность. Особое внимание уделяется стратегическому управлению, которое образно сравнивается с зонтиком, под которым укрываются все функции управления.

Производственные функции выполняют рабочие, техники, инженеры, секретари, референты, конструкторы, технологи, инспекторы, бухгалтеры и др., которых мы далее будем называть специалистами. Функции управления

производственными функциями выполняют мастера участков, бригадиры, руководители групп или проектов, другие работники, имеющие в своем подчинении специалистов, действия которых они направляют своими решениями. Этих работников мы в дальнейшем будем называть менеджерами.

Функции управления управленческой деятельностью выполняют работники, имеющие в своем распоряжении менеджеров и направляющие их деятельность в соответствии с целями и миссией организации. Таких работников мы в дальнейшем будем называть руководителями. В реальной организации руководите-

ли, специалисты и менеджеры выполняют функции из разных групп (табл. 2.3).

2014-02-18

2014-02-18 320

320