Рисунок 2.19 Распределение затрат на обеспечение качества в промышленности

Там, где затраты на качество должным образом учтены, они могут составлять от 2 до 20% и более в объёме продаж. Типичные распределения затрат на качество промышленности РФ по позициям могут быть определены так:

· затраты на потери – 70% от общих затрат на качество;

· затраты на контроль – 25% от общих затрат на качество;

· затраты на предупредительные мероприятия – 5%.

Важнейшим объектом для размышлений в любого предприятия должно быть процентное содержание соотношений общих затрат на качество и общего объёма продаж. Затраты на качество могут быть только частью прибыли. Любое снижение затрат на качество повышает прибыль.

Как видно из рисунка преобладают затраты на устранение и обнаружение дефектов, вместо затрат на предотвращение. Это усугубляет ситуацию, если мы учтём правило десятикратного увеличения затрат на жизненном цикле продукции (см. рис. 2.20). Отсутствие системы предупреждающих действий связанных с дефектами приводит резкому увеличению затрат на стадии потребления.

Предотвращение дефектов Обнаружение дефектов

| Затраты на один дефект |

Проектирование Разработка Подготовка Изготовление Проверка Заказчик

производства

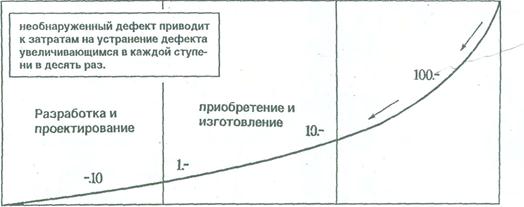

Рисунок 2. 20 Правило десятикратного увеличения затрат

На каждой фазе жизненного цикла продукции происходит увеличение в 10 раз затрат на устранение не выявленных дефектов. Закономерность возникновения и устранения дефектов приведена на рис 2.21

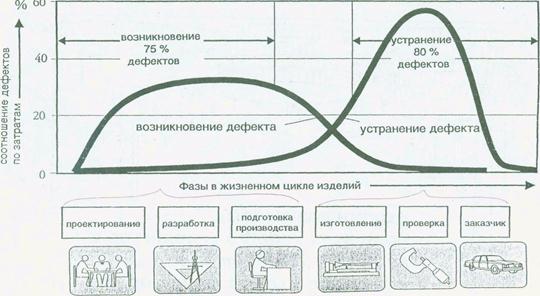

75% дефектов возникают на стадиях проектирования, разработки и подготовки производства, а выявление и устранение 80 % дефектов приходится на стадии испытаний и приёмки продукции и эксплуатации, что обостряет ситуацию по распределению затрат на обеспечение качества.

Рисунок 2.21 Возникновение и устранение дефектов

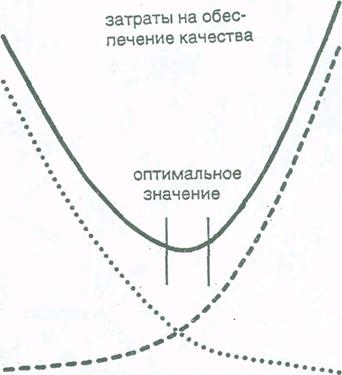

Тем не менее необходимо проводить работы по оптимизации затрат на обеспечение качества (Рис. 2.22)

Затраты

| Затраты, связанные с дефектом |

Степень обеспечения качества

затраты, связанные с дефектами

затраты, связанные с дефектами

затраты, связанные с обеспечением качества

затраты, связанные с обеспечением качества

затраты на устранение дефектов

затраты на устранение дефектов

Рисунок 2.22 Затраты, связанные с обеспечением качества

На рис. 2.22 мы наблюдаем область в обеспечении качества в которой может быть достинуто оптимальное значение затрат, связанных с обеспечением качества.

Принцип действия при оценке затрат на обеспечение качества

Цель заключается в том, чтобы затраты на предотвращение ошибок и контроль не превысили того уровня, который позволил бы снизить затраты на устранение ошибок при уменьшенных общих расходах на обеспечение качества и одновременном сохранении прежнего уровня качества. Успех таких действий можно определить лишь на основе сравнения определенных сроков путём анализа соответствующих расходов.

Рекомендуются следующие шаги:

1. Измерение затрат на обеспечение качества

- Измерение объёма расходов и затрат (расход времени, расход материала и т.д.);

- Сбор отдельных видов расходов либо их долей из данных производственного учета;

- Выделение долей расходов и перекладывание на соответствующие элементы;

- Отнесение значений к элементам и группам затрат на обеспечение качества.

2. Отчёт о затратах на обеспечение качества

- Результат учёта и вычисление затрат на обеспечение качества;

- Желательно отчёт создавать всегда по стандартизированному способу, чтобы обеспечить сравнимость результатов разных периодов

Цель и польза измерения затрат на обеспечение качества

Польза измерения затрат в целях обеспечение качества обеспечивается:

Поддержкой менеджмента путём:

- представления затрат на превентивные и регулирующие меры по обеспечению качества, а также меры по исправлению ошибок с целью постоянной оптимизации производства;

- перечисления тех изделий или областей, которые причиняют убытки из-за невысокого уровня качества;

- предложения корректировочных мер и мер улучшения с целью снижения издержек производства либо повышения производительности;

- возможных конкретных экономических предложений по оформлению производственной политики.

В отдельности

- распознавание отклонений и тенденций;

- оптимизация затрат на предотвращение ошибок, контроль, исправление ошибок;

- предложения поснижению издержек производства;

- установление причин для возникновения затрат;

- возможности улучшения продукции;

- установление показателей относительно:

развития затрат на обеспечение качества на основе сравнения плановых и фактических значений;

планирования среднесрочных и долгосрочных мероприятий;

оценки финансового риска.

Правовые основы обеспечения качества в Российской Федерации

Для обеспечения соответствия характеристик продукции обязательным и добровольным требованиям, требованиям потребителей и других заинтересованных сторон в процессе управления качеством необходимо определённым образом регулировать их установление, применение и исполнение.

В РФ правовыми основами обеспечения качества продукции, товаров, услуг, работ, процессов являются:

Конституция и Гражданский кодекс РФ;

законы РФ:

от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

от 27 апреля 1993г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений»,

от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии»;

федеральные законы:

от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

от 2 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

от 1 мая 2007г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», другие законы, а также принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты.

Эти документы в совокупности содержат нормы, направленные на обеспечение прав потребителей, в том числе:

• право на приобретение качественного товара;

• право на отказ от покупки предлагаемого товара (услуги);

• право на приобретение гарантированно безопасного товара (услуги);

• право на возврат товара, если он не будет функционировать в точном соответствии с инструкциями (в том числе полученными от продавца);

• право на получение исчерпывающей информации о наиболее важных свойствах товара (услуги);

• право на защиту от сомнительных товаров (услуг) и сомнительной рекламы;

• право на возмещение, т. е. получение компенсации в случае приобретения некачественных товаров (услуг) при обоснованности претензий.

Большинство этих прав прямо или косвенно может быть реализовано только на основе системных подходов к управлению качеством продукции (услуг), позволяющих обеспечить удовлетворение требования потребителей, общества (государства), других заинтересованных сторон.

Глобальные изменения, происходящие в окружающем нас мире, вызывают необходимость соответствующей адаптации правовых норм, содержащихся в отечественных законодательных актах. В соответствии с действовавшим ранеезаконодательством в области стандартизации требований к качеству продукции в нашей стране и контроль за их соблюдением регламентировались государственными стандартами и другими нормативными документами по стандартизации. На этапе становления и развития стандартизации в нашей стране она преследовала интересы самого государства и финансировалась государством. Однако реформирование экономики Российской Федерации в последнее десятилетие, изменение форм собственности значительной части российских предприятий, возникновение рынков товаров и услуг и рыночного регулирования в производственной сфере привело к тому, что возникла необходимость использования в РФ новых рычагов управления, в том числе новой системы технического регулирования.

Законодательной основой этой системы в РФ являются федеральные законы «О техническом регулировании» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании».

Второй Закон в области технического регулирования вступил в силу 21 мая 2007г., т. е. менее чем через 4 года. Основным предметом содержащихся в нем изменений и дополнений стали некоторые нормы, касающиеся сферы действия Закона «О техническом регулировании», технических регламентов подтверждения соответствия, государственного контроля (надзора), переходных положений.

Необходимость введения этих норм обусловлена, прежде всего, тем, что Закон, принятый 27 декабря 2002г., не стал эффективным инструментом реформирования экономики. В нём существуют определенные противоречия с Соглашением ВТО по техническим барьерам в торговле, сфера технического регулирования необоснованно распространена на другие самостоятельные правовые области (техника безопасности, охрана труда, защита окружающей среды). В результате многие проекты технических регламентов оказались перегруженными нормами, относящимися к иным отраслям законодательства. Реализация программы разработки технических регламентов, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2006г. № 781-р, по многим причинам оказалась невозможной в установленные сроки. Со временем вступления в действие Закона «О техническом регулировании» был утверждён и введён в действие только один технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (постановление Правительства РФ от 12 октября 2005г, № 609).

Изучая сущность и содержание технического регулирования, в РФ на основе действующего законодательства мы рассмотрим лишь те аспекты технического регулирования, которые непосредственно связаны с дисциплиной «Основы обеспечение качества».

Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам. Под процессами понимают процессы: проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Техническое регулирование распространяется на области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. Далее для удобства восприятия текста процессы проектирования (включая изыскания) производства, реализации и утилизации названы процессами на стадиях жизненного цикла продукции.

Проблема технического регулирования является системной, комплексной, требующей постановки и реализации наиболее актуальных целей и задач.

Закон «О техническом регулировании» определил основные цели и задачи системы технического регулирования в РФ, направленные на реформирование правоотношений в этой области.

Таким образом, сферой технического регулирования в соответствии с действующим законодательством является:

• установление, применение и исполнение обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам на стадиях жизненного цикла;

• установление и применение на добровольной основе требований к продукции, процессам на стадиях жизненного цикла, выполнению работ или оказанию услуг;

• контроль (надзор).

В сферу технического регулирования вошли также и непосредственно направленные на повышение конкурентоспособности продукции и услуг виды деятельности:

• внедрение СМК;

• обучение и информирование потребителей;

• страхование ответственности за ущерб;

• создание саморегулируемых организаций и др.

Важным аспектом Закона является то, что он предусматривает разделение полномочий и ответственности государства и бизнеса за безопасность и качество продукции на основе рационального сочетания свободного предпринимательства и государственного регулирования, гармонизации их с международной практикой. При этом государство несёт ответственность за установление приемлемых для общества требований безопасности и правил подтверждения соответствия продукции этим требованиям на основе технических регламентов. Бизнес (рыночная сфера) отвечает за повышение качества и конкурентоспособности продукции на основе национальных стандартов, сводов и правил и стандартов организаций.

Документы по стандартизации должны обеспечивать выполнение требований технических регламентов. На бизнес ложится ответственность за выполнение требований регламентов в процессе создания продукции и необходимость доказательства, что эти требования фактически выполняются, путем подтверждения соответствия.

Содержание технического регулирования является отражением социально-экономических отношений в нашей стране. В 20-80-е гг. XX в. адекватным отражением централизованной экономики СССР была централизованная стандартизация. Государственные стандарты регламентировали все вопросы промышленной деятельности, начиная от раннего проектирования до утилизации. Несоблюдение стандартов преследовалось по закону. Необходимо подчеркнуть, что такой подход к стандартизации нельзя оценивать как «плохой» или «хороший», это лишь факт, что он соответствовал экономике СССР. Разработчики государственных стандартов действовали от имени государства и выполняли государственный план по их разработке.

В последнее десятилетие вследствие резкого снижения объёмов финансирования из средств госбюджета, разработка новых и обновление действующих стандартов были весьма затруднительны и велись низкими темпами. Это привело к моральному старению и практической непригодности значительного объема действующего фонда стандартов и других нормативных документов (до 50% в отдельных отраслях).

Такое состояние стандартизации стало затруднять производство конкурентоспособных товаров, не способствовало подъёму отечественной экономики и делало невозможной ее интеграцию в мировую экономику. Подготовка РФ к вступлению во Всемирную торговую организации (ВТО) обострило эту проблему и ускорило реформирование технического регулирования. Одно из основных условий вступления в ВТО — соблюдение принципов в области технического регулирования, установленных в Соглашении по техническим барьерам в торговле и Кодексе добросовестной практики применительно к подготовке, утверждению и применению стандартов.

Техническими барьерами здесь являются несогласованные между странами — потенциальными торговыми партнерами — нормативные документы (директивы, стандарты, технические регламенты и др.) Важнейшими требованиями соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле являются следующие:

• страны - участницы должны гарантировать, что разработка, принятие и применение технических регламентов не создадут дополнительных препятствий в международной торговле или не окажут такого воздействия;

• в тех случаях, когда возникает необходимость в разработке технических регламентов, а соответствующие международные стандарты уже существуют или находятся на окончательной стадии разработки, страны - участницы должны использовать их полностью или частично как основу для своих технических регламентов.

Большое значение в устранении технических барьеров в торговле придается гармонизации действующей в странах-партнерах нормативной документации с европейскими директивами и международными стандартами. В РФ создается система стандартизации, эквивалентная созданной в странах ЕС.

Принятый в декабре 2002г. закон «О техническом регулировании» принципиально изменяет систему технического регулирования и роль стандартизации в нём в новых условиях реформирования российской экономики. Эти изменения отражают сложившуюся международную практику технического регулирования.

В Законе содержатся:

• понятие и принципы технического регулирования;

• понятие, содержание и применение технического регламента; цели принятия и виды;

• порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов;

• цели, принципы стандартизации; документы в области стандартизации и правила их разработки;

• цели, принципы и формы подтверждения соответствия;

• положения в области аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров);

• положения о государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов;

• ответственность, обязанности и права сторон при выявлении нарушений требований технических регламентов;

• положения о федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов;

• положения о финансировании в области технического регулирования.

К основным элементам технического регулирования, предусмотренным Законом, относятся:

• стандарты;

• процедуры подтверждения соответствия;

• аккредитация;

• контроль и надзор.

Все они используются в РФ, однако требуют существенных изменений, так как создают необоснованные и избыточные барьеры в торговле. Новые законы направлены на кардинальное изменение действовавших ранее подходов к стандартизации и оценке соответствия (испытания, измерения, подтверждение соответствия, аккредитация, контроль и надзор).

Основные принципы технического регулирования, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании», следующие:

• применение единых правил установления требований к продукции, процессам на стадиях жизненного цикла продукции, выполнению работ или оказанию услуг;

• соответствие технического регулирования уровню развития национальной экономики;

• независимость органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей, заказчиков продукции;

• единая система и правила аккредитации;

• единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

• единство применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок;

• недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;

• недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации;

• недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

Принципы направлены на формирование единой технической политики в области стандартизации и подтверждения соответствия. Они позволяют исключить нормирование требований к продукции одного и того же вида многочисленными ведомствами, что приводит к дублированию норм, снижению качества продукции, затрудняет развитие производства конкурентоспособной отечественной продукции.

Техническое регулирование должно соответствовать интересам национальной экономики, уровню развития материально-технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным нормам и правилам.

Правительством Российской Федерации организован постоянный учёт и анализ всех случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений с учетом тяжести этого вреда. Оно организовало также информирование заинтересованных лиц (приобретателей, изготовителей и продавцов) о ситуации в области соблюдения требований технических регламентов через соответствующие печатные издания.

Управление в области технического регулирования осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), находящееся в ведении Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти»). В соответствии с постановлением Правительства РФ эта служба является федеральным органом исполнительной власти.

Непосредственно и через свои территориальные органы в установленной сфере деятельности Ростехрегулирование осуществляет:

• в порядке, установленном федеральными законами «О техническом регулировании» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», деятельность в области технического регулирования, в том числе контроль и надзор за соблюдением требований национальных стандартов в переходный период;

• регистрацию документов, подтверждающих соответствие объектов технического регулирования установленным требованиям;

• ведение общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации;

• аккредитацию в сфере технического регулирования;

• учёт и анализ случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу и другим объектам технического регулирования вследствие нарушений требований технических регламентов;

• организационно-техническую и информационную деятельность в области технического регулирования и формирование федеральных информационных ресурсов в сфере технического регулирования и каталогизации;

• в порядке, установленном Законом РФ «Об обеспечении единства измерений», деятельность в области метрологии.

Роль стандартизации в системе технического регулирования и обеспечении качества

Стандартизация в течение продолжительного времени была основным элементом технического регулирования в Российской Федерации, а стандарты — основными документами, направленными на обеспечение качества продукции и других объектов

Стандартизация — деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производствам обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

Стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг; стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Важность и значение стандартизации человечество осознало ещё с древних времен. Издавна она использовалась для наиболее оптимальных вариантов решения множества возникающих практических задач (Рис. 2.21)

«Древняя история» стандартизации

Китай, Древний Египет – стандарты на бумагу,

2014-02-18

2014-02-18 1183

1183