Рис. 12. Предназначение муниципальных информационных систем

Рис. 11. Структура муниципальной информационной системы

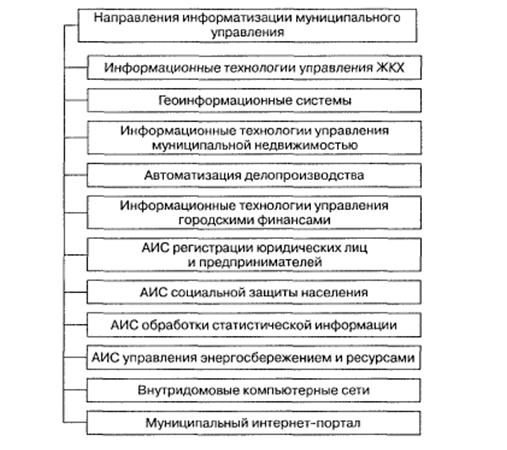

Рис. 10. Направления информатизации муниципального управления

Муниципальная информационная система представляет собой целостную технологическую, программную и информационную средусоздания, хранен ия, анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов власти, предприятий и граждан. МИС является средством информационной поддержки муниципального управления, и ее необходимо рассматривать как объединение всех принятых в организации технологий обработки информации.

Информационной основой для реализации системы управления МО является муниципальная информационная система (МИС), обеспечивающая полной, достоверной, актуальной и адекватной информацией все уровни муниципального управления.

Для достижения указанных целей необходимо эффективное функционирование системы информационного обеспечения деятельности органов муниципального управления.

|

|

|

Можно выделить следующие направления использования современных информационных технологий в деятельности органов муниципального управления:

· информационное взаимодействие субъектов муниципального управления (рис. 10);

· информационно-аналитическая поддержка управленческих решений;

· обеспечение безбумажной технологии обработки и хранения информации.

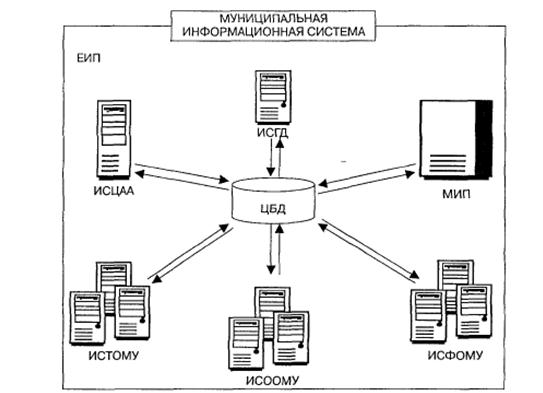

Обобщенная структура муниципальной информационной системы (рис. 11) состоит из следующих компонентов:

· ИСЦАА — информационная система центрального аппарата администрации;

· ИСГД — информационная система городской Думы;

· ИСТОМУ — информационная подсистема территориальных органов муниципального управления;

· ИСООМУ — информационная подсистема отраслевых органов муниципального управления;

· ИСФОМУ — информационная подсистема функциональных органов муниципального управления;

· МИП — муниципальный интернет-портал;

· ЦБД — центральная база данных;

· ЕИП — единое информационное пространство города.

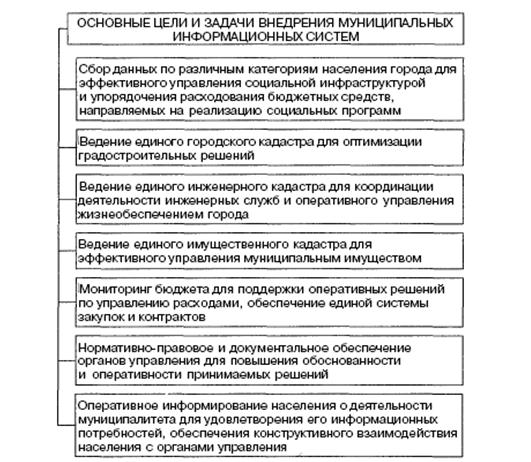

Если учитывать частные и основные задачи МИС (рис. 12), то структуру системы, приведенную на рис. 11, можно дополнить следующими функционально обособленными комплексами и подсистемами:

· подсистема бюджетного процесса;

· подсистема нормативно-правового обеспечения органов местного самоуправления;

· локальная вычислительная сеть мэрии;

· подсистема документооборота и делопроизводства;

· комплекс учета муниципальной собственности;

· информационная подсистема «Население»;

· мониторинговая подсистема социально-экономического развития города;

|

|

|

· информационно-аналитическая система;

· геоинформационная система города;

· государственная автоматизированная система «Выборы»;

· комплекс взаимодействия с глобальной сетью Интернет;

· подсистема регистрации юридических лиц и предпринимателей;

· автоматизированная информационная система городского хозяйства;

· муниципальная телекоммуникационная сеть.

Общие принципы создания ИС города, области, края, республики:

· соответствие структуры ИС структуре управления территорией;

· распределенная обработка информации;

· соответствие организационного построения ИС административно-территориальной структуре региона;

· интеграция (программные компоненты ИС должны быть взаимосвязаны на уровне обмена данными);

· оптимальное сочетание централизации и децентрализации обработки информаии;

· унификация форматов данных;

· использование общей системы классификации и кодирования информации, форм представления информационных ресурсов, соглашений, протоколов;

· информационная открытость в сочетании с принципом защиты информации от несанкционированного доступа, сохранения конфиденциальности персональных данных и секретности в соответствии с законодательством.

Информационная система города (области, края, республики) представляет собой комплекс сложных программных систем. Любая сложная ИС должна строиться, исходя из принципов:

· масштабируемости (сохранение работоспособности системы при увеличении числа пользователей и объемов обрабатываемой информации, возможности последующей адаптации к растущим нагрузкам и дополнительным функциям: расширяемость для обеспечения возможности подключения к вновь появляющимся внешним системам);

· открытости (возможность расширения функционального наполнения системы за счет открытого прикладного программного интерфейса);

· модульности (деление системы на независимые модули с возможностью простого сопряжения).

2014-02-09

2014-02-09 2831

2831