Основными техническими характеристиками фотонаборных автоматов являются формат записи, разрешение и размер пятна, линиатура растра, повторяемость, скорость записи.

Формат. Этот параметр ФНА должен соответствовать формату используемой печатной машины или перекрывать его. В ином случае придется применять ручной монтаж пленки, что для цветной печати приведет к снижению ее качества. Различают максимальный формат и формат экспонирования.

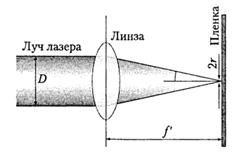

Разрешение и размер точки. Под разрешением (разрешающей способностью) понимается количество точек, воспроизводимых лазерным лучом, на единицу длины (обычно на дюйм) фотоматериала (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Схема фокусировки лазерного луча в ФНА.

Идеально, если бы диаметр точки (пятна) изменялся при каждом изменении разрешающей способности. При этом размер точки (диаметр пятна) должен быть обратно пропорционален разрешению. Создатели современных ФНА стремятся к этому. Если такое удается, то фотонаборный автомат называют линейным.

|

|

|

Как правило, все ФНА с внутренним барабаном имеют несколько переключаемых размеров точки. Чтобы достичь этого, требуется усложнять механизм и оптическую систему ФНА. Поэтому хотя размер точки и изменяется, он не всегда соответствует идеально требуемому. Более дешевые и простые ФНА ролевого типа имеют всего один или два размера точки.

Линиатура растра. Этот параметр в большинстве случаев характеризует не сам фотонаборный автомат, а растровый про цессор. Диапазон допустимых линиатур, как правило, жестко связан с разрешением (если разрешение составляет  dpi, то линиатура растра

dpi, то линиатура растра  ). Исключения возможны в случае чрезмерного увеличения линиатуры за счет использования «запланированной нелинейности» или при ограничении допустимой линиатуры.

). Исключения возможны в случае чрезмерного увеличения линиатуры за счет использования «запланированной нелинейности» или при ограничении допустимой линиатуры.

Практически требования к линиатуре определяются характером печатной продукции. Для журнальной продукции линиатура обычно составляет 133-150, реже 176 lpi, для рекламной иногда достигает 200 lpi. Следует заметить, что предел различимости растровой структуры оттиска невооруженным глазом находится на уровне 200 lpi.

Повторяемость. При изготовлении пленок для последующей цветной печати производятся растрирование и вывод на ФНА четырех цветоделенных пленок для голубой, пурпурной, желтой и черной красок. Как правило, все четыре цвета выводятся последовательно друг за другом. Естественно, при печати совокупность цветных растровых точек должна правильно передать изображение. Если происходит довольно сильное смещение, то изображение теряет правильную цветопередачу и геометрические размеры.

Повторяемость характеризуют максимальным несовмещением точек по формату на определенном количестве подряд выведенных фотоформ. Современные фотонаборные автоматы имеют хорошие показатели по этому параметру. Например, у барабанных ФНА практически стандартом стало значение ±5 мкм, а у ФНА ролевого типа этот параметр находится в пределах 25-40 мкм.

|

|

|

Скорость записи. Все современные автоматы обладают очень высокой скоростью записи растрированного изображения, которая зависит от конструкции (частота вращения дефлектора, скорость перемещения фотоматериала или записывающей головки) и используемого для вывода разрешения. Чем больше значение разрешения, тем меньше скорость записи. Скорость записи выражают в количестве сантиметров экспонированного фотоматериала максимальной ширины для конкретного ФНА в минуту (см/мин). Современные ФНА обладают скоростью записи от 20 до 100 см/мин.

Получение изображения шрифтовых знаков, штриховых и полутоновых растровых иллюстраций в фотонаборных автоматах основано на фотографическом действии светового излучения на светочувствительный слой фотоматериала в течение времени экспонирования, которое часто называют выдержкой. При этом разлагаются галоидные соли серебра, содержащиеся в светочувствительном слое, и выделяется металлическое серебро в виде мельчайших частиц. Это - процесс образования скрытого фотографического изображения. Затем фотоматериал подвергают фотохимической обработке: проявлению и фиксированию. В результате обработки химическими реактивами металлическое серебро восстанавливается, что приводит к почернению освещенного светочувствительного слоя, и удаляются остатки не-разложившихся галоидных солей.

После химической обработки светочувствительный слой воспроизводит оптическое изображение в виде некоторого распределения оптической плотности  , которая определяется выражением

, которая определяется выражением

, (9.1)

, (9.1)

где  - упавший на негатив световой поток;

- упавший на негатив световой поток;  - поток, прошедший через негатив.

- поток, прошедший через негатив.

Оптическая плотность  зависит от экспозиции

зависит от экспозиции  , причем

, причем

, (9.2)

, (9.2)

где  - освещенность изображения, лк;

- освещенность изображения, лк;  - время экспонирования, с.

- время экспонирования, с.

Если освещенность  , создаваемая на светочувствительном слое, меняется со временем, то экспозиция определяется выражением

, создаваемая на светочувствительном слое, меняется со временем, то экспозиция определяется выражением

, (9.3)

, (9.3)

где  и

и  - моменты времени, соответствующие началу и окончанию экспонирования.

- моменты времени, соответствующие началу и окончанию экспонирования.

Зависимость оптической плотности  от экспозиции для данного светочувствительного слоя выражается характеристической кривой (рис. 9.5), которая представляет собой график зависимости

от экспозиции для данного светочувствительного слоя выражается характеристической кривой (рис. 9.5), которая представляет собой график зависимости  . Каждая характеристическая кривая выражает свойства конкретного фотоматериала. Ее положение относительно начала координат, угол наклона, крутизна отдельных участков для различных фотоматериалов могут меняться.

. Каждая характеристическая кривая выражает свойства конкретного фотоматериала. Ее положение относительно начала координат, угол наклона, крутизна отдельных участков для различных фотоматериалов могут меняться.

Рис. 9.5. Характеристическая кривая фотопленки.

Оптическая плотность химически обработанного светочувствительного слоя, не подвергаемого воздействию света, называется оптической плотностью вуали.

В фотонаборных автоматах в результате сканирования лазерным лучом поверхности фотоматериала скрытое фотографическое изображение шрифтовых знаков создается не сразу, а формируется постепенно из отдельных элементов: прямолинейных отрезков и точек.

Современные фотонаборные автоматы экспонируют фотоматериал с разрешением 1200-5000 dpi, что обеспечивает получение фотоформ высокого качества.

В этих автоматах применяются три основных метода формирования растрированного изображения шрифтовых знаков.

Первый метод основан на формировании знаков из горизонтальных точечно-растровых строк, которые для соответствующих линий сканирования изображения содержат последовательность черных и белых отрезков для всех знаков в набираемой строке текста. В результате записи световым пятном таких точечно-растровых строк по горизонтали и перемещения фотоматериала по вертикали на величину шага растра в моменты времени между окончанием и началом записи двух соседних строк формируется изображение текстовой полосы. При этом световое пятно всегда сканирует максимально возможный для данного фотонаборного автомата формат независимо от формата воспроизводимого на фотоматериале изображения.

|

|

|

Второй метод основан на формировании изображения знаков из пакета горизонтальных точечно-растровых строк. Этот метод отличается от первого тем, что запись осуществляется сразу несколькими параллельными световыми лучами (пакетом лучей). В этом случае текст на фотоматериале формируется в результате записи целой полоски изображения по горизонтали и перемещения фотоматериала по вертикали на ширину этой полоски.

Третий метод основан на формировании знаков с помощью микрорастра (субрастра). Световое пятно устанавливается в позицию, где должен быть воспроизведен шрифтовой знак, а сам знак записывается вертикальными точечно-растровыми линиями, высота которых ограничена верхним контуром знака и некоторой начальной (базовой) линией микрорастра.

Первые два метода применяются в большинстве современных фотонаборных автоматов, лазерных принтерах, рекордерах для записи изображения на печатную форму. Третий метод используется в некоторых фотонаборных автоматах и рекордерах.

Управление процессом формирования изображения знаков, основанным на принципе сканирования, в фотонаборных автоматах осуществляется по цифровым сигналам, в которых в виде двоичных чисел закодирована информация о начертании шрифтовых знаков.

Наиболее распространенными являются следующие способы кодирования шрифтовой информации, используемые в фотонаборных автоматах:

- запись знака по линиям контура с помощью отрезков прямых векторов;

- запись знака по линиям контура с помощью отрезков прямых векторов и кривых, например окружностей, кривых Безье.

|

|

|

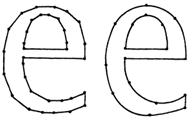

Рис. 9.6. Способы кодирования информации о начертании шрифтовых знаков при контурно-векторном (а) и контурном (б) описаниях изображения знаков.

При контурно-векторном способе кодирования информация о начертании знака представляет массив приращений координат концов векторов (проекций векторов), последовательность которых соответствует направлению обхода каждого замкнутого контура знака только базового кегля. Остальные кегли получаются из базового масштабным преобразованием.

2014-02-09

2014-02-09 1093

1093