Сверление

Сверление, зенкерование и развертывание

Сверление представляет собой процесс удаления металла для получения отверстий. Процесс сверления включает два движения: вращение инструмента V (рис. 48) или детали вокруг оси и подачу S вдоль оси. Режущие кромки сверла срезают тонкие слои металла с неподвижно укрепленной детали, образуя стружку, которая, скользя по спиральным канавкам сверла, выходит из обрабатываемого отверстия. Сверло является многолезвийным режущим инструментом. В резании участвуют не только два главных лезвия, но и лезвие перемычки, также два вспомогательных, находящихся на направляющих ленточках сверла, что очень усложняет процесс образования стружки. При рассмотрении схемы образования стружки при сверлении хорошо видно, что условия работы режущей кромки сверла в разных точках лезвия различны. Так, передний угол наклона режущей кромки у (рис. 49),

Рис. 48. Схема резания при сверлении. Силы, действующие на сверло

Рис. 49. Образование стружки при сверлении

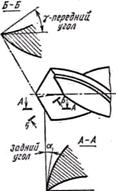

расположенный ближе к периферии сверла (сечение А—А), является положительным. Режущая кромка работает в сравнительно легких условиях.

Передний угол наклона режущей кромки, расположенный дальше от периферии, ближе к центру сверла (сечение В—В), является отрицательным. Режущая кромка работает в более тяжелых условиях, чем расположенная ближе к периферии.

Резание поперечной режущей кромкой (сечение С—С) представляет собой процесс резания, близкий к выдавливанию. При сверлении по сравнению с точением значительно хуже условия отвода стружки и подвода охлаждающей жидкости; имеет место значительное трение стружки о поверхность канавок сверла, трение стружки и сверла об обработанную поверхность; вдоль режущей кромки возникает резкий перепад скоростей резания — от нуля до максимума, в результате чего в различных точках режущей кромки срезаемый слой деформируется и срезается с разной скоростью; вдоль режущей кромки сверла деформация различна — по мере приближения к периферии деформация уменьшается. Эти особенности резания при сверлении создают более тяжелые по сравнению с точением условия стружкообразования, увеличение тепловыделения и повышенный нагрев сверла. Если же рассматривать процесс стружкообразования на отдельных микро участках режущей кромки, то упругие и пластические деформации, тепловыделение, наростообразованне, упрочнение, износ инструмента здесь возникают по тем же причинам, что и при точении. На температуру резания при сверлении скорость резания имеет большее влияние, чем подача.

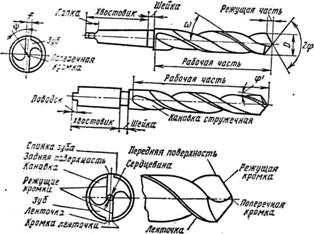

Рис.50. Спиральное сверло

Элементы сверла. Наиболее распространенным и имеющим универсальное назначение является спиральное сверло (рис. 50). Сверло состоит из рабочей части, конусного или цилиндрического хвостовика, служащего для закрепления сверла, а лапки, являющейся упором при удалении сверла. Рабочая часть сверла представляет собой цилиндрический стержень с двумя спиральными или винтовыми канавками, по которым удаляется стружка. Режущая часть заточена по двум коническим поверхностям, имеет переднюю и заднюю поверхности (рис. 50) и две режущие кромки, соединенные перемычкой под углом 55°. На цилиндрической части по винтовой линии проходят две узкие ленточки, центрирующие и направляющие сверло в отверстии. Ленточки значительно уменьшают трение сверла о стенки обрабатываемого отверстия. Для уменьшения трения рабочей части сверла в сторону хвостовика сделан обратный конус. Диаметр сверла уменьшается на каждые 100 мм длины на 0,03—0,1 мм.

Режущая часть сверла изготовляется из инструментальных сталей в твердых сплавов. Как и резец, сверло имеет передний и задний углы (рис.51). Передний угол у (сечение Б—Б) в каждой точке режущей кромки является величиной переменной. Наибольшее значение угол у имеет на периферии сверла, наименьшее—у вершины сверла. Вследствие того что сверло во время работы не только вращается, но и перемещается. вдоль оси, действительное значение заднего угла а отличается от угла, по-. лученного при заточке. Чем меньше диаметр окружности, на которой находится рассматриваемая точка режущей кромки, и чем больше подача, тем меньше действительный задний угол.

Действительный же передний угол в процессе резания соответственно будет больше угла, замеренного после заточки. Чтобы обеспечить достаточную величину заднего угла в работе

2014-02-09

2014-02-09 4082

4082