Понятие и виды дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность представляет собой вид активов,характеризующих:

1. Сумму долгов, причитающихся организации от юридических и физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними;

2. Счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку.

В соответствии со стандартами бухгалтерского учёта, дебиторская задолженность определяется как сумма, причитающаяся компании или иному лицу от покупателей или иных дебиторов.

Наиболее распространенным видом дебиторской задолженности является задолженность покупателей и заказчиков за отпущенные им товары, материалы, услуги, выполненные и неоплаченные в срок работы; превышение задолженности по ссудам, выданным организацией своим работникам, над кредитами, полученными для этих целей. Дебиторская задолженность отвлекает средства из оборота организации, ухудшает ее финансовое положение. Своевременное взыскание дебиторской задолженности - важнейшая задача бухгалтерии организации. По истечении сроков исковой давности она подлежит списанию в убыток в составе внереализационных расходов.

Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управления оборотными активами коммерческой организации. Применительно к задолженности заказчиков (покупателей) за поставку товаров, оказанные услуги или выполненные работы оно является одновременно элементом маркетинговой политики организации, направленной на максимизацию объема прибыли, установление взаимовыгодных отношений. От управления дебиторской задолженностью в значительной мере зависит как оборачиваемость, так и рентабельность оборотных активов предприятия. В балансе остатки дебиторской задолженности обычно превышают общую сумму материально-вещественных активов, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. В то же время управление дебиторской задолженностью является средством увеличения объема продаж, предоставления заказчикам выгодных условий оплаты поставляемых товаров.

Управление дебиторской задолженностью должно способствовать расширению объема реализации продукции, финансовой устойчивости организации. Как и при управлении иными оборотными активами, принятию любых решений по управлению дебиторской задолженностью должен предшествовать анализ ее состава, уровня и динамики в предшествующем периоде.

В условиях острого недостатка оборотных средств, характерного для многих предприятий, завышенные размеры дебиторской задолженности снижают мобильность оборотных активов, приводят к неоправданному росту продолжительности финансового цикла.

Поскольку в общей сумме дебиторской задолженности преобладает задолженность заказчиков за поставленные им товары, то при анализе дебиторской задолженности целесообразно сопоставлять ее динамику с динамикой выручки от проданных товаров. Темпы роста выручки от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) по данным формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» сопоставляются с темпами роста средних остатков дебиторской задолженности по балансу.

Другой важнейший показатель - удельный вес просроченной дебиторской задолженности.С ростом объема продаж общая сумма просроченной дебиторской задолженности также возрастает, но ее удельный вес должен снижаться. Однако многое зависит от состава покупателей. Если увеличение объема продаж связано с освоением производства и реализацией новых товаров, рассчитанных на иной круг покупателей по сравнению со сложившимся, то возможны существенные изменения как динамики, так и удельного веса просроченной задолженности.

Дебиторская задолженность делится на две группы:

1. Дебиторская задолженность за товары (работы и услуги), срок оплаты которых не наступил. При приближении срока оплаты необходимо напомнить об этом заказчику;

2. Дебиторская задолженность за товары (работы и услуги), не оплаченные в срок, предусмотренный контрактом.

Она в свою очередь подразделяется на следующие группы:

- ожидаемая в согласованные с заказчиком сроки;

- труднореализуемая;

- сомнительная;

- безнадежная.

Способы управления каждой из этих групп совершенно разные. Поскольку речь идет о задолженности заказчиков, то принципиальное значение имеет их деление на постоянных и разовых. Задержка платежей постоянными заказчиками может носить случайный характер, и в данном случае меры по инкассации задолженности могут ограничиться напоминанием о ней контрагенту. Применительно к остальной задолженности возможно применение целой системы мер. В отношении задолженности, признаваемой должниками, не имеющими возможности ее погасить вследствие финансовых проблем,необходим поиск взаимоприемлемых решений. Чаще всего применяется отсрочка или рассрочка платежей.

Являясь средством привлечения покупателей, отсрочка или рассрочка платежей за поставленную продукцию должна быть экономически эффективной, т.е. потери, вызванные отвлечением собственных средств из оборота, должны перекрываться выгодой от увеличения объема продаж. Так если само предприятие для финансового обеспечения своей текущей деятельности, приобретения сырья и материалов пользуется краткосрочными ссудами банка, то к примеру, пользуясь кредитами банка в среднем 40 дней, нецелесообразно предоставлять покупателям отсрочку платежа в среднем на 60 дней. Средний период предоставления кредита покупателям должен быть меньше среднего периода, на который предприятие получает кредит в банке.

Большое значение имеет и отраслевая специфика: предприятия легкой и пищевой промышленности могут и не предоставлять покупателям отсрочки платежа, а в машиностроении без них практически не обойтись.

По данным финансовой отчетности дебиторская задолженность делится на следующие группы:

- краткосрочная, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Она преобладает в общей сумме задолженности, так как предоставление отсрочки платежа на период свыше года встречается крайне редко;

- долгосрочная, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Эта группировка имеет значение для многих финансовых расчетов. В частности, краткосрочная задолженность относится к быстрореализуемым активам и соответственно принимается в расчет при определении показателя (коэффициента) срочной или промежуточной ликвидности. Долгосрочная дебиторская задолженность относится к медленнореализуемым активам. Правда, любую задолженность можно продать по договору цессии (уступка права требования), и в этом случае ее можно будет приравнять к быстрореализуемым или даже наиболее ликвидным средствам, но в сумме фактически получаемой выручки (обычно не более 50%).

С целью стимулирования заказчиков широко применяют скидки с цены реализации («сконто»), например:

- скидка за предоплату в размере 5%;

- расчет по примерной схеме «3/15 полная 30», т.е. при расчете в течение 15 дней с момента получения товара предоставляется скидка 3%, при оплате с шестнадцатого по тридцатый день - оплачивается полная стоимость товара, свыше тридцати дней - штраф в размере, указанном в контракте.

В отношении просроченной задолженности необходим поиск взаимоприемлемых решений: отсрочка или рассрочка платежа на определенных условиях, расчеты векселями, в отдельных случаях возможен бартер, расчеты акциями заказчика и др.

Предоставление заказчику отсрочки платежа всегда сопряжено с риском.Когда речь идет о постоянных покупателях, то риск невелик. Предоставление товарного кредита новому покупателю может быть обусловлено предоставлением обеспечения: банковской гарантии или поручительства компании с надежной деловой репутацией, залога, надежных векселей к погашению и т.д. Отсрочка платежа должна сочетаться со стимулированием предоплаты системой скидок. Например, при полной предоплате предоставляются скидки 4% от стоимости поставленной продукции, при частичной предоплате в размере 50% стоимости отгруженной партии - скидки 3% и т.д. Система стимулов может сочетаться с системой штрафов, предусматриваемых в договорах за нарушение сроков оплаты. Однако по отношению к постоянным покупателям прибегать к штрафам нецелесообразно.

При решении вопроса о предоставлении заказчику отсрочки или рассрочки платежей за поставленную продукцию учитываются его платежеспособность, деловая репутация, опыт прежних взаимоотношений.

Если у предприятия много заказчиков, то их можно предварительно сгруппировать:

- надежные покупатели - им может быть предоставлена отсрочка платежа в запрашиваемых ими размере и сроках;

- покупатели, которым может быть предоставлен товарный кредит в ограниченном объеме;

- покупатели, которым может быть предоставлен коммерческий кредит только под надлежащее обеспечение;

- покупатели, кредитование которых сопряжено с высоким риском неплатежей и поэтому нецелесообразно.

Механизмы предотвращения возникновения дебиторской задолженности

Существует ряд приемов и способов предотвращения неоправданного роста дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижения потерь при их невозврате.

Для этого необходимо:

- избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, представляющих организации, отрасли или страны, испытывающие серьезные финансовые трудности;

- периодически пересматривать предельную сумму отпуска товаров (услуг) в долг исходя из финансового положения покупателей и своего собственного;

- при продаже большого количества товаров немедленно выставлять счета покупателям,с тем чтобы они получили их не позднее чем за день до наступления срока платежа;

- определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, сравнивая этот срок со средним по отрасли, с данными у конкурентов и с показателями прошлых лет;

- при предоставлении займа или кредита требовать залог на сумму не ниже величины дебиторской задолженности по предстоящему платежу, пользоваться услугами учреждений и организаций, взыскивающих долги при наличии поручительства;

- гасить задолженность путем зачета, т.е. предоставления встречного однородного требования, замены первоначального обязательства другим или предоставления иного исполнения долговых обязательств;

- продавать долги дебиторов банку, осуществляющему факторинговые операции,или другим организациям на основе договора цессии, если потери от невозвращенного долга существенно меньше, чем средства, которые необходимо потратить на его взыскание;

- обменивать дебиторскую задолженность на акции или доли участия в уставном капитале предприятия-должника в целях усиления своего влияния в его бизнесе.

Конечно, в первую очередь необходимо не допускать необоснованной задолженности, роста не оплаченных в срок и безнадежных к возврату долгов. Важную роль здесь играет избранная форма расчетов между поставщиками и покупателями. Для дебиторов с наибольшей степенью риска следует применять предоплату отпущенной продукции или предлагать аккредитивную форму расчетов.

Предварительная оплата стоимости сделки - наиболее выгодный для поставщика способ расчетов, так как не только гарантирует полную оплату, но и позволяет использовать в обороте денежные средства покупателя до того времени, пока товар станет его собственностью. Для покупателя-плательщика, наоборот, этот метод расчета невыгоден, поскольку приводит к существенному отвлечению денежных средств из собственного оборота. Компромисс интересов, как уже отмечалось ранее, может достигаться путем предоставления ценовых скидок за предварительную оплату.

Несомненные преимущества для поставщика предоставляет аккредитивная форма расчетов. Аккредитив как условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению плательщика, не нуждается в поручительстве, гарантирует своевременность платежа при предъявлении необходимых документов по отгрузке отпуску товаров. Вместе с тем, как и при предоплате, при этой форме расчетов происходит отвлечение денежных средств покупателя, величина которого зависит от суммы сделки и срока действия аккредитива. Чаще всего расчеты с помощью аккредитивов используются при поставках по импорту и экспорту.

Эффективным средством сокращения потерь от задержки заказчиком расчетов с поставщиками является факторинг - финансирование факторинговой компанией (как правило - банком) поставщика под уступку денежного требования к заказчику. Фактически банк кредитует поставщика под залог права требования долга: сразу после заключения соглашения банк переводит на счет поставщика от 70 до 90% от суммы долга, а остальную часть - от 10 до 30% за вычетом процентов за кредит и комиссионного вознаграждения перечисляют после инкассации задолженности. Ставка процента за кредит не отличается от обычной ставки по краткосрочным кредитам, а размер комиссионного вознаграждения составляет от 1 до 3% от суммы долга.

Если факторинговое обслуживание банком предприятия-поставщика осуществляется на постоянной основе, то ставка комиссионного вознаграждения обычно устанавливается близко к низшей границе интервала. Что касается процентов за кредит, то они не отличаются от процентов по любым другим долговым обязательствам (займам, кредитам), относятся к внереализационным расходам в установленном порядке и уменьшают облагаемую налогом прибыль. А комиссионное вознаграждение представляет собой плату за услуги банка, которые состоят в анализе и оценке требований поставщика к заказчикам (должникам), контроле за осуществлением платежей, переводе полученных средств на счет поставщика, и другие услуги,предусмотренные факторинговым соглашением. В отличие от платежей процентов за кредит комиссионное вознаграждение, как и оплата иных услуг, облагается НДС.

Процедура классического факторинга с полным набором услуг представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Схема классического факторинга

1 — продавец поставляет товар покупателю. На счетах-фактурах продавца содержится надпись, уведомляющая о том, что он должен произвести платеж в пользу факторинговой компании покупателя;

2 — копии счета-фактуры и транспортного документа направляются факторинговой компании продавца;

3 — факторинговая компания продавца оплачивает продавцу до 70-90% от суммы поставки за приобретенную дебиторскую задолженность;

4 — факторинговая компания продавца переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компания покупателя;

5 — факторинговая компания покупателя, как владелец дебиторской задолженности должна взыскать сумму долга и, в случае неплатежа со стороны покупателя, принять на себя риск неплатежа и заплатить факторинговой компании продавца;

6 — покупатель производит оплату своей факторинговой компании;

7 — факторинговая компания покупателя переводит платеж покупателя в пользу факторинговой компании продавца или, в случае неплатежа покупателя, осуществляет гарантийный платеж;

8 — факторинговая компания продавца зачисляет продавцу оставшуюся часть от суммы поставки за вычетом факторинговых комиссий.

Факторинговые компании могут быть совмещены и в одну компанию (рис. 7).

Рис.7. Схема прямого факторинга

1. Поставка товара покупателю;

2. Переуступка долга фактору;

3. Финансирование в размере до 70-90% от суммы поставки;

4. Процедура взимания задолженности;

5. Оплата поставки;

6. Перевод оставшейся части суммы поставки за вычетом комиссии фактора.

Такая практика может использоваться в случаях, когда контрагенты расположены близко друг к другу,либо когда осуществляются сделки с проверенными покупателями, которые показали себя аккуратными плательщиками.

Отмечу, что в большей части, факторинговая операция выгодна поставщикам,так как ускоряет оборот средств, не требуя при этом существенных затрат.

Форфейтинг, как форма среднесрочного финансирования, заключается в покупке, как правило, кредитным учреждением платежного требования продавца, сопровождающейся соглашением об отказе от регресса при неоплате такого требования. Переход требования происходит через уступку требования продавца (форфейтиста) банку (форфейтеру), чаще всего на основе векселя, выставляемого импортером в пользу продавца и индоссированного им без обеспечения, с пометкой «without recourse» (без права регресса).

Покупатель этих требований берет на себя коммерческие риски, связанные с неплатежеспособностью покупателя, без права регресса этих документов на прежнего владельца. Форфейтирование применяется, как правило, при поставках оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой платежа — от 6 месяцев до 5 — 7 лет и содержит гарантию или аваль первоклассного банка, необходимые для переучета векселей.

Продавец обращается к рынку форфейтинга в случае, если ему не удается получить гарантию оплаты, или если его контрагент недостаточно кредитоспособен, или если его собственное финансовое положение не позволяет надолго отвлекать средства.

Техника проведения форфейтинговой операции такова: продавец, желающий прибегнуть к форфейтингу, сообщает об этом покупателю. Последний должен получить соответствующую гарантию, позволяющую переуступить права по векселю или иному требованию. При этом для форфейтора важно знать следующее: общую сумму операций, форму задолженности, форму обеспечения, сумму и срок погашения, процентную ставку, предмет и цену товара, срок и количество поставок, место платежа. Банк, получая от продавца документы, выплачивает ему определенную сумму денег за вычетом дисконта и комиссии и выдает письменное обязательство, в соответствии с которым продавец не отвечает по требованию в случае его неоплаты.

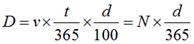

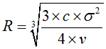

В форфейтинговых операциях, расчет дисконта по векселю или серии векселей на базе дисконтной ставки производится по формуле:

|

где: D – дисконт (руб.);

d – дисконтная ставка (%);

t – срок до погашения(дни);

v - номинал векселя (руб.)

В расчет дисконта, на величину которого будет уменьшена выплата форфейтером по векселям продавцу, может быть введена вспомогательная величина «процентный показатель»:

где N — процентный показатель.

Таким образом, введение«процентного показателя» позволяет вместо расчета дисконта по каждому векселю сложить их процентные показатели и рассчитать дисконт всей серии векселей в целом.

Расходы, возникающие при операции форфейтирования:

- страхование коммерческих рисков;

- страхование политического риска и риска перевода;

- стоимость рефинансирования и страхования курсового риска.

Стоимость страхования всевозможных рисков определяется форфейтером. За несение организационных, административных и прочих расходов форфейтер берет процент с суммы векселя.

Преимущества форфейтирования для продавца:

- освобождение от условных обязательств;

- улучшение показателей ликвидности;

- отсутствие процентного риска;

- отсутствие риска изменения валютных курсов, а также статуса дебитора, рисков моратория, делькредере и др.;

- отсутствие проблем организации кредита и получения платежа и, следовательно, отсутствие соответствующих расходов.

Форфейтинговые операции выгодны и для покупателя: при совершении значительных кредитных операций о них всегда сообщается в средствах массовой информации, а при операциях форфейтирования огласка сводится до минимума.

Для целей планирования дебиторской задолженности целесообразна ее группировка по признаку возможности управления ею:

- формируемая организацией в соответствии с маркетинговой политикой. С учетом финансового состояния организации определяется возможность предоставления заказчику товарного коммерческого кредита. Эта часть дебиторской задолженности поддается четкому планированию на год с разбивкой по кварталам, месяцам, а частично - по конкретным заказчикам;

- складывающаяся в процессе делового оборота в результате нарушения заказчиками предусмотренных контрактами сроков платежей. Ее невозможно планировать, но можно прогнозировать исходя из сложившейся динамики.

К задачам финансового менеджмента относится поддержание рационального соотношения между уровнем и динамикой дебиторской и кредиторской задолженности.

Рациональным следует считать соблюдение следующих соотношений:

- общая сумма дебиторской задолженности должна превышать сумму кредиторской задолженности. Это - одно из условий обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Кроме того, дебиторская задолженность - важнейший источник погашения кредиторской задолженности. Инкассация дебиторской задолженности по срокам и суммам должна сочетаться с планируемым погашением кредиторской задолженности;

- оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности должна быть сопоставима. Средняя продолжительность одного оборота в днях должна быть меньше, чем продолжительность оборота дебиторской задолженности, а среднее число оборотов дебиторской задолженности (отношение выручки от реализации-нетто к средним остаткам дебиторской задолженности) должно превышать оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение себестоимости реализованной продукции к средней сумме остатков кредиторской задолженности).

На основе этой группировки и с учетом условий договоров с заказчиками на каждый квартал разрабатывается график ожидаемого поступления средств от реализации. Минимизации просроченной дебиторской задолженности способствует налаживание партнерских отношений с заказчиками, поддержание с ними постоянных связей.

К управлению дебиторской задолженностью относится и формирование резерва по сомнительным долгам. Создание резерва должно быть предусмотрено учетной политикой предприятия. Отчисления в резерв по сомнительным долгам относятся к внереализационным расходам и уменьшают облагаемую налогом прибыль. Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетности периода в следующем порядке (таблица 5):

Резерв создается по каждому сомнительному долгу, не погашаемому в течение 45 дней, если он не обеспечен залогом, поручительством или банковской гарантией.

Таблица 5

Определение размера резерва по сомнительным долгам

| Срок возникновения задолженности, дней | Размер создаваемого резерва (в % от суммы долга) |

| Свыше 90 | |

| От 45 до 90 | |

| До 45 | резерв не создается |

При этом общая сумма создаваемого резерва не может превышать 10% выручки от реализации последнего отчетного периода. Резерв используется на покрытие убытков от списания безнадежных, нереальных к взысканию долгов в связи с истечением срока исковой давности (банкротством или ликвидацией организации-должника). Создание резерва смягчает отрицательные последствия списания безнадежных долгов,но не устраняет их. Поэтому предприятиям необходима взвешенная политика финансовых взаимоотношений с заказчиками: предоставлять отсрочку или рассрочку платежа только при наличии уверенности в надежности заказчика; вести картотеку заказчиков и следить за динамикой их финансового состояния; при отсутствии информации от заказчика требовать предоплаты или поручительства.

Управление денежными потоками на предприятии

Общие подходы к управлению денежными потоками

Денежные потоки представляют собой один из показателей финансового состояния хозяйствующего субъекта, правда в большей мере это является показателем деятельности торговых организаций, поскольку практически весь их капитал,выраженный в финансовых средствах, заключен в дебиторской и кредиторской задолженности. Говоря о денежных потоках как о показателе, отражающем реальное финансовое положение,следует отметить, что их объемы, структура и динамика позволяют организации отслеживать действительный уровень ее платежеспособности.

В системе денежных потоков организации, весь процесс управления ими целесообразно разделить на два крупных подэтапа - управление притоком и управление оттоком денежных средств. Под оттоком денежных средств понимаются все затраты, которые несет компания до момента реализации продукции; сюда могут быть включены оплата счетов поставщиков и транспортных организаций, маркетинговых исследований по изучению рынков сбыта, труда сотрудников, которые обеспечивают прием товара, его упаковку, выкладку, расходы на различного рода консультационные услуги, проценты по заемным денежным средствам, денежные штрафы, налоговые платежи в бюджеты соответствующих уровней бюджетной системы РФ и многое-многое другое. Денежный приток обеспечивается главным образом за счет выручки от реализации продукции или оказания услуг. Разница между денежным притоком и оттоком составляет чистый денежный поток торговой организации.

Анализируя систему денежных потоков организации как объект управления, необходимо выделить те рычаги, при помощи которых это управление осуществимо.

Источником дебиторской задолженности, как правило, является выручка от реализации товаров. Поэтому воздействовать на объемы реализации продавец может, либо изменяя цену товара, либо увеличивая объем реализации в количественном выражении. Однако таким образом могут поступать только относительно «крупные»организации; «средние», а особенно «мелкие» фирмы не могут влиять на изменение объема продаж посредством изменения цены товара. Однако эти компании могут использовать в своей деятельности различные системы скидок и поощрения покупателей, разрабатывать специальные маркетинговые планы, диверсифицировать рынки, осваивать новые рынки сбыта, устанавливать в своих торговых точках удобные системы оплаты для покупателей и т.д.

Что касается крупных продавцов, то в чисто экономическом смысле у них существует возможность воздействовать на объемы продаж посредством изменения уровня цены вследствие своего монопольного или олигопольного положения на рынке. Правда, в этом случае не стоит забывать про государственную антимонопольную политику.

По вопросу влияния продавца на объем выручки следует заметить, что возможности ее роста во многом зависят от соотношения постоянных и переменных издержек организации. На практике имеет место так называемый операционный рычаг. Действие операционного рычага состоит в том, что любое изменение выручки от реализации продукции всегда порождает более сильное изменение прибыли. Степень чувствительности прибыли к изменению выручки от реализации продукции (сила операционного рычага) зависит от соотношения постоянных и переменных затрат в общих затратах предприятия. Чем выше удельный вес постоянных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, тем больше сила операционного рычага. Это означает, что большей силой операционного рычага обладают предприятия, использующие дорогостоящее оборудование и имеющие высокую долю внеоборотных активов в балансе.

И наоборот, самый низкий уровень операционного рычага наблюдается на тех предприятиях, где высок удельный вес переменных затрат. У предприятий с большой силой операционного рычага прибыль очень чувствительна к изменениям объема реализации (выручки от реализации). Даже незначительное снижение выручки может привести к значительному снижению прибыли. Это означает, что действие операционного рычага порождает особый тип риска – производственный (предпринимательский) риск – риск «завязнуть» в постоянных затратах при ухудшении конъюнктуры, так как постоянные затраты будут «тормозить» переориентацию производства, не давать возможности быстро диверсифицировать активы или сменить рыночную нишу. Поэтому принято считать,что производственный риск является функцией структуры издержек производства.

В практических расчетах для определения силы воздействия операционного рычага применяют отношение валовой маржи к прибыли:

Понимание механизма действия операционного рычага позволяет целенаправленно управлять соотношением постоянных и переменных затрат в целях повышения эффективности текущей деятельности предприятия. Это управление сводится к изменению значения силы операционного рычага при различных тенденциях коньюктуры товарного рынка и стадиях жизненного цикла предприятия.

При неблагоприятной коньюктуре товарного рынка, а также на ранних стадиях жизненного цикла предприятия, его политика должна быть нацелена на снижение силы операционного рычага за счет экономии на постоянных затратах. При благоприятной коньюктуре рынка и при наличии определенного запаса прочности требования к осуществлению режима экономии постоянных затрат могут быть существенно ослаблены. В такие периоды предприятие может расширить объем реальных инвестиций, проводя модернизацию основных производственных фондов. Необходимо отметить, что постоянные затраты в меньшей степени поддаются быстрому изменению, поэтому предприятия, имеющие большую силу операционного рычага, теряют гибкость в управлении своими затратами. Что же касается переменных затрат, то основной принцип управления переменными затратами заключается в обеспечении постоянной их экономии.

Когда в систему управления денежными потоками организации вплетается кредитная составляющая, процесс управления денежными средствами значительно усложняется. Однако не всегда на практике это означает ухудшение общего финансового состояния, так как не следует выстраивать поток денежных средств в компании, игнорируя показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности активов и капитала.

На практике при использовании заемных средств проявляется действие финансового рычага или финансового левериджа, который рассчитывается по формуле:

ФЛ - финансовый леверидж;

Снп - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;

КРа - коэффициент рентабельности активов (отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости активов), %;

ПК - средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием за использование заемного капитала, %;

ЗК - средняя сумма используемого предприятием заемного капитала (руб.);

СК - средняя сумма собственного капитала предприятия (руб.).

Рассматривая ранее приведенную формулу расчета эффекта финансового левериджа,можно выделить в ней три основные составляющие:

1. Налоговый корректор финансового левериджа (1 - СНП), который показывает в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в связи с различным уровнем налогообложения прибыли.

2. Дифференциал финансового левериджа (КРа - ПК), который характеризует разницу между коэффициентом рентабельности активов и средним размером процента за кредит.

3. Коэффициент финансового левериджа (ЗК/СК), который характеризует сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу собственного капитала.

Следует заметить, что управление активами компании (коими и являются денежные и другие финансовые средства) - весьма рисковое дело, поскольку, очень часто компании, сосредоточившие свои усилия именно на этом участке анализа либо в силу непонимания сути функционирования коммерческой организации, либо вовсе из-за невнимательности, не учитывают соотношение активов и пассивов организации.

Для эффективного управления денежными потоками торговая организация должна разработать и утвердить специальные бюджеты и планы, построить графики платежей, схемы и этапы прохождения заявок на оплату счетов поставщиков и выполнения прочих обязательств компании.

Управление денежными средствами предприятия

Основной задачей любого финансового менеджера является максимально-точный прогноз объемов будущих запасов денежных средств, которые смогут обеспечить плановые темпы роста фирмы и ее способность своевременно погашать порожденные этим ростом обязательства. Исторически методами, используемыми для решения этой задачи, являются метод прогнозируемых пропорций, метод скорректированной доходности и модель Баумоля.

Метод прогнозируемых пропорций заключается в том, что компания должна держать определенный процент от продаж в виде денежных средств. Стандартом часто служит отраслевое среднее. Весьма часто рассматриваемая модель является «неточной»,так как не учитывает ни экономию на масштабах, ни возможные проблемы и/или задержки с платежами или с поступлением денег. Этот метод также не позволяет найти наилучшее значение кассового остатка.

Метод скорректированной доходности представляет собой «точку нулевого кассового остатка» и характеризует такой объем продаж, при котором совокупный приток денежных средств равен совокупному оттоку. Метод зависит от прогнозируемого отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса. Исходя из прогноза продаж, прибылей, источников и использования ресурсов, путем нехитрых подсчетов возможно оценить, какой кассовый остаток потребуется предприятию в ближайшее время.

К сожалению, оба рассмотренных метода не учитывают стоимости хранения денежных средств. Этот недостаток отсутствует в моделях Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна и в модели имитационного моделирования Монте-Карло. Рассмотрим основные положения данных моделей.

С помощью модели Баумоля можно определить оптимальное количество денежных средств для компании, которое следует хранить в условиях определенности. Модель Баумоля существенным образом опирается на условие, что альтернативой хранения денег является использование рыночных ценных бумаг и/или процентных депозитов.

Модель Баумоля основана на следующих предпосылках:

- спрос на денежные средства в каждом периоде известен и равен «D» денежных единиц;

- денежный остаток используется равномерно;

- все требования к оплате выполняются немедленно;

- стоимость трансакции по превращению активов в деньги равна «с» денежных единиц и неизменна;

- альтернативная стоимость денег «v» равна упущенному проценту по облигациям за период.

В этих условиях, оптимальный остаток денежных средств определяется по формуле:

Модель Баумоля широко используется в макроэкономике для определения макроэкономического спроса на деньги. Но для определения спроса на денежные остатки она является слишком упрощенной, так как игнорирует неопределенность и допускает, что финансовый директор осуществляет платежи в одинаковых размерах и может четко их прогнозировать. Модель Баумоля так же не учитывает сезонность и цикличность. Тем не менее, модель Баумоля является полезной для предварительного анализа.

В случае же когда денежные потоки подвержены значительной неопределенности, более адекватной для описания спроса компании на деньги является модель Миллера — Орра.

Она основана на следующих предпосылках:

- финансовый менеджер оперирует двумя активами: один актив — это кассовый баланс фирмы, а другой — портфель ликвидных активов, предельная и средняя доходность которого равна «v» процентов в день;

- перевод средств из одного актива в другой может иметь место в любой момент времени. При этом предельные затраты за трансакцию равны с денежных единиц. Эта величина не зависит от величины трансакции, ее направленности или времени, прошедшего с момента предыдущей трансакции;

- считается, что подобные трансакции осуществляются мгновенно;

- денежные потоки являются абсолютно стохастическими и их чистое ежедневное сальдо распределено приблизительно нормально;

- финансовый директор допускает, что кассовый остаток будет колебаться свободно,пока он не достигнет либо нижней границы, нуля, либо верхней границы «h». Когда достигается верхняя граница, то приобретаются ценные бумаги на такую сумму,чтобы денежный остаток достиг некой целевой величины «R». Следовательно, эта сумма равна «h – R». Если же достигается нижняя граница, то бумаги продаются на сумму, равную «R», чтобы опять-таки достичь того же самого целевого остатка денежных средств, равного «R». Предполагается также, что чистые денежные потоки колеблются с ежедневной дисперсией, равной  .

.

В соответствие с рассматриваемой моделью, оптимальная величина «R» и среднего кассового баланса «В» равны:

Верхняя граница h = 3R, а нижняя — 0 (рис.8).

Рис.8. Модель Миллера-Орра

Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимальной и средней потребности в остатках денежных активов осуществляется путем его оперативного регулирования (переноса срока отдельных платежей по заблаговременному согласованию с контрагентами).

На первом этапе регулируются декадные сроки расходования денежных средств(в увязке с их поступлениями), что позволяет минимизировать остатки денежных активов в рамках каждого месяца (квартала). Критерием оптимальности этого этапа регулирования потока платежей выступает минимальный размер среднеквадратического отклонения остатка денежных активов предприятия от среднего их значения.

На втором этапе размер среднего остатка денежных активов оптимизируется с учетом предусматриваемого резервного запаса этих активов. При этом вначале определяется максимальный остаток денежных активов с учетом неравномерности платежей и резервного запаса, а затем их средний остаток (половина суммы минимального и максимального остатков денежных активов).

Высвобожденная в процессе корректировки потока платежей сумма денежных активов реинвестируется в краткосрочные финансовые вложения или в другие виды активов. Обеспечение ускорения оборота денежных активов определяет необходимость поиска резервов такого ускорения на предприятии.

Основными из этих резервов являются:

- ускорение инкассации денежных средств, при котором сокращается остаток денежных активов в кассе;

- сокращение расчетов наличными деньгами (наличные денежные расчеты увеличивают остаток денежных активов в кассе и сокращают срок пользования собственными денежными активами на период прохождения платежных документов поставщиков);

- сокращение объема расчетов с поставщиками с помощью аккредитивов и чеков, так как они отвлекают на продолжительный период денежные активы из оборота в связи с необходимостью предварительного их резервирования на специальных счетах в банках.

Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов может быть осуществлено за счет следующих мероприятий:

- согласования с банком условий текущего хранения остатка денежных средств с выплатой депозитного процента (например, путем открытия контокоррентного счета в банке);

- использования краткосрочных денежных инструментов (в первую очередь, депозитных вкладов в банках) для временного хранения свободных денежных активов;

- использования высокодоходных краткосрочных фондовых инструментов для размещения резерва денежных активов (краткосрочных депозитных сертификатов, облигаций, казначейских обязательств, векселей и т. п.), но при условии достаточной их ликвидности на фондовом рынке.

Модель Миллера-Орра перестает работать, если у компании есть несколько альтернатив вложения денежных средств, а не только ценные бумаги, но она может быть скорректирована в случае допущения отклонения от нормального распределения колебания денежного потока. Модель отчасти объясняет тот факт, почему, казалось бы, процветающие, финансово устойчивые компании предпочитают держать солидный запас денежных средств на случай возможного спада конъюнктуры.

Следует так же отметить, что модель Миллера-Орра определяет соотношение «h» и «R» безотносительно начала координат. Если менеджмент желает иметь некий отличный от нуля минимальный баланс, то именно он и становится нижней границей колебания кассового остатка. В таком случае этот минимальный баланс становится своего рода буфером безопасности.

Итак, рассмотренные выше модели определяют потребность в денежных средствах путем нахождения взаимосвязей (линейных или нелинейных) между наличностью и другими переменными. Однако они не включают анализ притоков и оттоков денежных средств. Соответственно, теоретические выкладки по рассмотренным моделям управления денежными средствами не могут принести практических результатов.

Реальным способом поддержать стабильный денежный поток – является попытка разработать платежный календарь или бездефицитный бюджет движения денежных средств и контролировать их исполнение. Бюджет денежных средств как раз представляет собой методологический инструмент,который пытается оценить эти разнообразные потоки, прогнозировать притоки и оттоки денег за определенный период. Одна из задач его построения — не допустить возникновения как неожиданных дефицитов, так и «неработающих»,избыточных запасов денежных средств.

В краткосрочном аспекте бизнес может функционировать и с убытком, но он не может работать без денежной наличности сколько-нибудь существенный отрезок времени. Составление бюджета денежных средств полезно не только для успешного выполнения финансовыми менеджерами своих задач, но и для установления более эффективных отношений компании с ее кредиторами. Последние гораздо охотнее ссужают средства тем фирмам, менеджеры которых умеют своевременно прогнозировать дефицит средств, брать взаймы и возвращать долги точно в срок, согласно установленному графику.

Бюджет денежных средств обязательно включает такие части, как поступление средств, выплаты денежных средств, определение избытка или дефицита денежных средств и покрытие дефицита и (или) инвестиции временно излишних денежных средств.

2014-10-30

2014-10-30 12352

12352