Ранения черепа делят на проникающие и непроникающие. Проникающие сопровождаются разрывом твердой мозговой оболочки и составляют 25% всех ранений с летальностью 20-21%. Непроникающие ранения протекают без повреждения твердой мозговой оболочки и составляют 72% от всех ран черепа с летальностью 3,3%.

В зависимости от характера ранения, разной будет и тактика хирурга.

Все ранения черепа подлежат оперативному лечению, за исключением очень поверхностных ран кожи головы без повреждения апоневроза, а также тяжелые иноперабельные ранения. Кпоследним принадлежит ранение черепа с резко выраженными ствольными расстройствами, расстройством дыхания (типа Чейн-Стокса и Кусмауля).

Первичная хирургическая обработка ран черепа дает лучшие результаты, когда проводится в наиболее ранние сроки после ранения. Обработка раны в первые трое суток со времени ранения относится к ранней первичной обработке. После 4-6 суток – ранняя отсроченная обработка, больше 6 суток – поздняя обработка.

Цель первичной хирургической обработки раны это: опорожнение раневогоканала, удаления костных и металлических осколков; создание оптимальных условий для заживления раны путем высекания травмированных и нежизнеспособных краев раны (мягких тканей и кости); остановки кровотечения; предупреждение проникновения в рану вторичной инфекции (наложение асептической повязки).

Независимо от того, проникающее или не проникающее ранение черепа, техника первичной хирургической обработки достаточно типичная.

1) Перед операцией волосы сбривают и осторожно моют теплой водой с мылом или слабым раствором нашатыря. Бритье проводит по всей поверхности головы, чтобы не пропустить мелких ран черепа. Дальше кожу обезжиривают и обрабатывают настойкой йода. Операцию можно делать под местной анестезией или под наркозом. После изоляции раны стерильным бельем, последнее фиксируют к коже, чтобы предупредить возможное смещение белья и загрязнение операционной раны.

2) После этого расчетливо поврежденые и некротизированые мягкие ткани по краям раны отсекают. Некротизированная ткань служит средой для размножения микрофлоры. При выборе разреза учитывают форму раны, место ее локализации, радиальное направление сосудов и нервов.

Во время рассекания мягких тканей временную остановку кровотечения ассистент и хирург проводят путем прижатия сосудов пальцами к кости по бокам от линии разреза. Конечную остановку кровотечения осуществляют путем наложения нейрохирургических зажимов с последующей коагуляцией сосудов или их перевязкой. При ранении только мягких тканей высекания краев раны проходит послойно, с целью сохранения надкостницы. Избыточное обнажение кости может осложниться остеомиелитом. При наличии дефекта кости иссечение краев раны мягких тканей осуществляют одномоментно на всю глубину к кости.

3) Костную рану обрабатывают обычно резекционным способом. Раздробленные небольшие переломы очищают сначала от мелких осколков, а дальше дефект кости постепенно расширяют кусачками к появлению твердой мозговой оболочки.

Когда на кости есть только трещина с явлениями выраженных и менингеальных синдромов, то с целью ревизии полости черепа приходится делать трепанационное отверстие (дрелью), а впоследствии расширять его кусачками Люера или Борхарда. Надкостница, конечно, от краев раны отслаивают и сдвигают распаторомФарабефа на периферию. Нужно всегда помнить, что кость без надкостницы может поддаваться секвестрации.

Кровотечение из диплоетических вен останавливают путем втирания осколков кости, коагуляции, раздавливания кости кусачками или втиранием воско-парафиновой пасты (воск –5,0, парафин – 5,0, вазелиновое масло – 1,0).

Нужно помнить, что кость свода черепа регенерирует очень медленно, слабо, и дефекты больше 1 см самостоятельно закрыться не могут, поскольку надкостница на черепе не имеет камбиального слоя. В последнее время появились работы экспериментального характера, которые свидетельствуют, что кость может регенерировать при условиях уменьшение давления мозга на кость.

4) Твердую мозговую оболочку при надрывах высекают. При этом необходимо обратить внимание на кровотечение из сосудов твердой мозговой оболочки. Остановки ее достигают путем прошивки и перевязки центрального и периферического отделов тонким шелком или капроном. В случае повреждения синусов кровотечение останавливают путем тампонады марлевым шариком (временно), мышцей на сосудистой ножке (конечная остановка), перевязкой синуса шелковой лигатурой.

Стоит заметить, что перевязку сигмовидной пазухи можно проводить до роландовой борозды, перевязка дистальнее от этой борозды угрожает нарушением кровообращения в мозге. Анастомозы через вены Лаббе и Тролеране достаточны. А потому при ранении синуса в задних отделах остановку кровотечения осуществляют путем пластики синуса за методом М.Н. Бурденка. Возможна пластика и другими лосуглами – апоневрозом, фасцией.

5) Особенное место занимает обработка мозгового вещества. Высекание краев ее раны недопустимое. Обычно тромб раневого канала (костные обломки, сгустки крови и детрита) удаляют очень осторожно. С этой целью наиболее рациональным является повышение внутричерепного давления, которое может быть достигнуто при покашливании или потугах раненого, а в случаях, когда раненый без сознания – путем непродолжительного пережатия внешних яремных вен.

В комбинации с промыванием глубоких частей раны с помощью резинового баллона нередко удается полностью очистить неглубокий раневой канал. Если есть свободно лежащий обломок, то его удаляют пинцетом. Насильственное удаление обломков не рекомендуется.

Кровотечение из сосудов мягкой мозговой оболочки и вещества мозга останавливают путем наложения серебряных клипс, тампонированием гемостатической губкой или промыванием раны мозга 3% раствором перекиси водорода.

6) в зависимости от характера раны, а также срока и радикализма ее хирургической обработки, последняя заканчивается зашиванием кожных покровов или открытым ведением раны под повязкой. Иногда рану ведут открытой под повязкой Микулича-Гойхмана, которую снимают лишь через 2-3 недели.

Недостатком первичной хирургической обработки ран черепа является наличие постоянного костного дефекта, но он может быть закрыт в дальнейшем с помощью краниопластики.

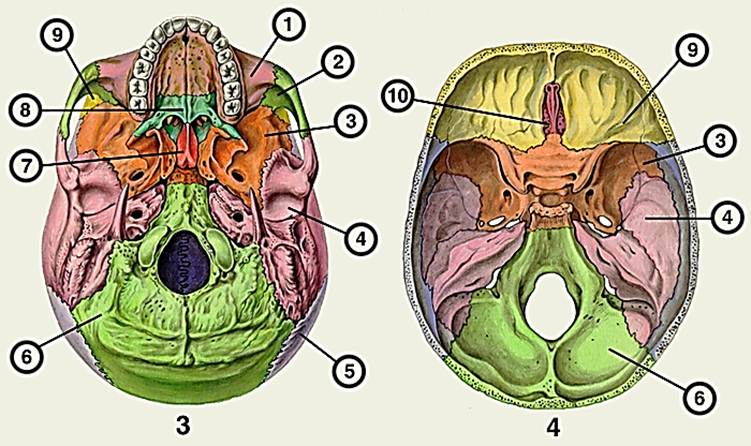

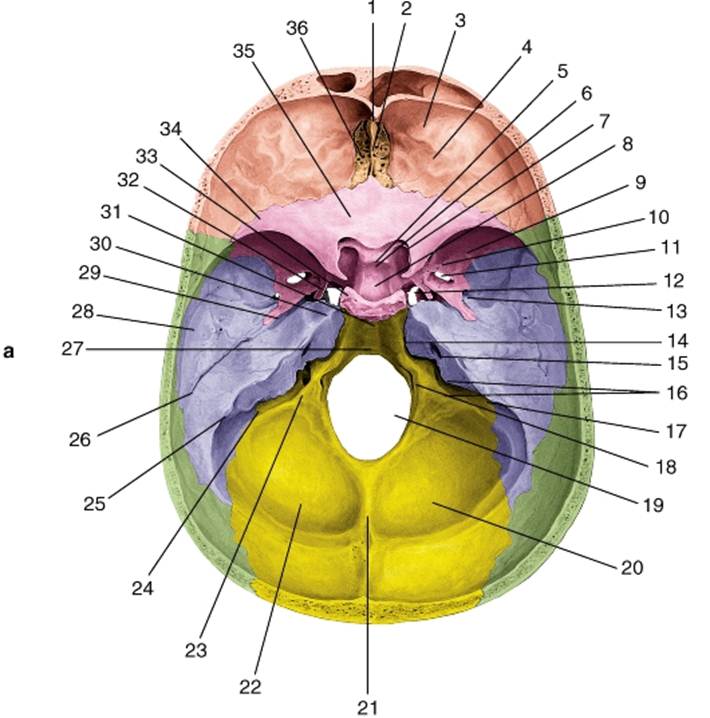

Череп человека (рис. 3 — наружная поверхность основания черепа; рис. 4 — внутренняя поверхность основания черепа):

1 — верхняя челюсть;

2 — скуловая кость;

3 — клиновидная кость;

4 — височная кость;

5 — теменная кость;

6 — затылочная кость;

7 — сошник;

8 — небная кость;

9 — лобная кость;

10 — решетчатая кость.

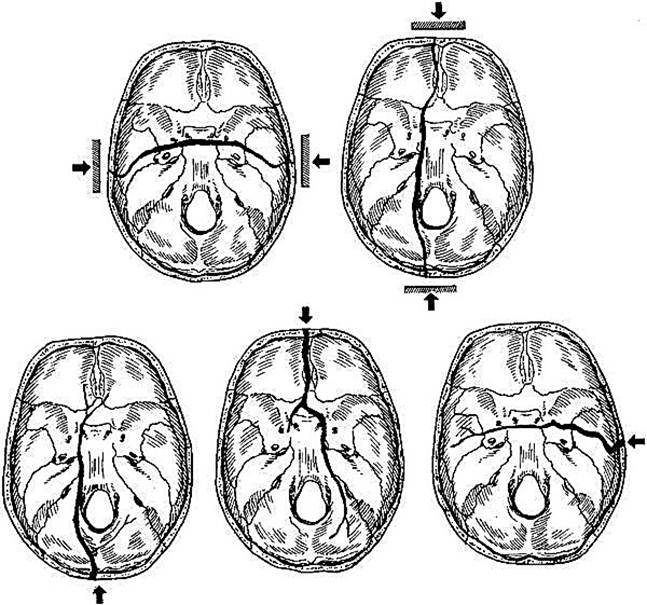

Рис. 27. Схема образования наиболее характерных переломов костей основания черепа.

Для травмы головы тупым предметом спереди наиболее характерно повреждение глазничной части лобной кости в виде продольных трещин, распространяющихся в направлении турецкого седла, а также разрушение решетчатой кости. Удар значительной силы вызывает перелом чешуи лобной кости (особенно при травме тупогранными предметами), а трещины из передней черепной ямки, распространяясь в направлении удара, переходят в среднюю и даже заднюю черепные ямки.

Следует указать, что переломы костей основания черепа возникают чаще при ударе в затылочную область, а при ударах в лобную — переломы свода черепа. Биомеханические свойства целого черепа таковы, что его основание деформируется в большей степени при ударе в затылок, чем при ударе в лоб (рис. 27).

При ударе тупым предметом в затылочную область возникает перелом чешуи затылочной кости, который распространяется в направлении удара, вовлекая в процесс деформации кости не только свода, но и основания черепа. При значительной силе удара перелом может распространяться в среднюю и даже переднюю черепные ямки.

При резком ударе в затылочную область предметом с широкой плоской ударяющей поверхностью (в том числе и при падении на плоскость из положения стоя) в передней черепной ямке могут возникать изолированные трещины и переломы глазничной части лобной кости вследствие инерционного давления содержимого глазницы, возникающего в момент удара.

Воздействие тупым предметом в диагональном направлении может вызвать перелом костей не только свода, но и основания черепа в том же направлении (рис. 28).

В прямой связи с переломами костей свода и основания черепа находятся повреждения вещества головного мозга. При высокой прочности костей свода черепа (брахиокрания и относительно толстые кости свода черепа) головной мозг страдает в большей степени, нежели при тех же условиях травмы и пониженной прочности черепа, поскольку часть энергии удара расходуется на разрушающую деформацию костной ткани. Локализация и характер повреждения головного мозга в значительной степени зависят от направления и силы удара, а также и от конфигурации черепа.

Наибольшие повреждения в виде ушиба мозговой ткани, внутримозговых, субарахноидальных, суб- и эпидуральных гематом происходят прежде всего в проекции направления удара, т. е. в зоне удара и на противоположной месту удара стороне (противоудар).

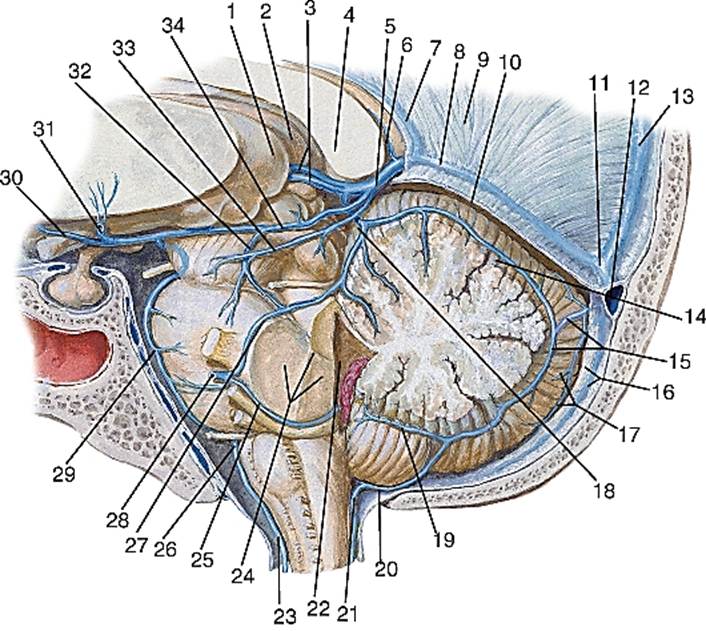

1 - подушка левого таламуса; 2 - подушка правого таламуса; 3 - внутренние мозговые вены; 4 - валик мозолистого тела; 5 - большая мозговая вена; 6 - задняя вена мозолистого тела; 7 - нижний сагиттальный синус; 8 - прямой синус; 9 - серп мозга; 10 - намет мозжечка; 11 - сток синусов; 12 - поперечный синус; 13 - верхний сагиттальный синус; 14 - верхняя вена червя; 15 - нижняя вена червя; 16 - серп мозжечка и затылочный синус; 17, 19 - нижние вены мозжечка; 18 - верхняя вена мозжечка; 20 - вена мозжечково-мозговой цистерны; 21 - задняя спинномозговая вена; 22 - четвертый желудочек; 23 - передняя спинномозговая вена; 24 - мозжечковые ножки; 25 - вена латерального кармана четвертого желудочка; 26 - вена продолговатого мозга; 27 - латеральная вена моста; 28 - каменистая вена; 29 - мосто-среднемозговая вена; 30 - передняя мозговая вена; 31 - глубокая средняя мозговая вена; 32 - латеральная среднемозговая вена; 33 - ножковая вена; 34 - базальная вена

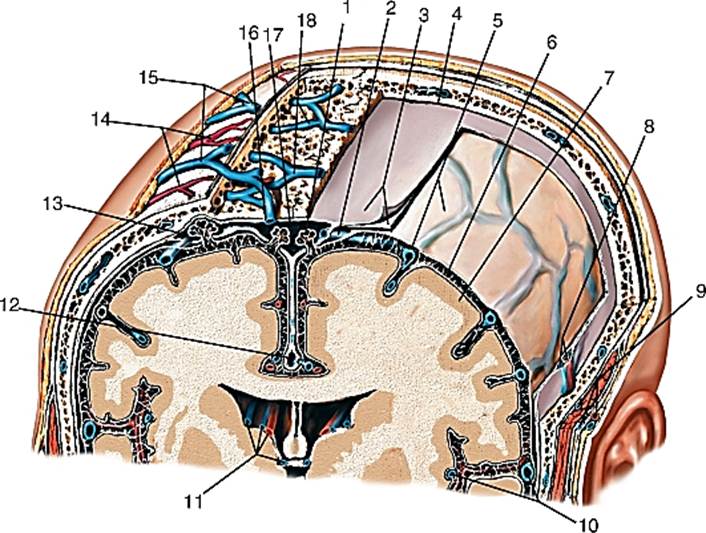

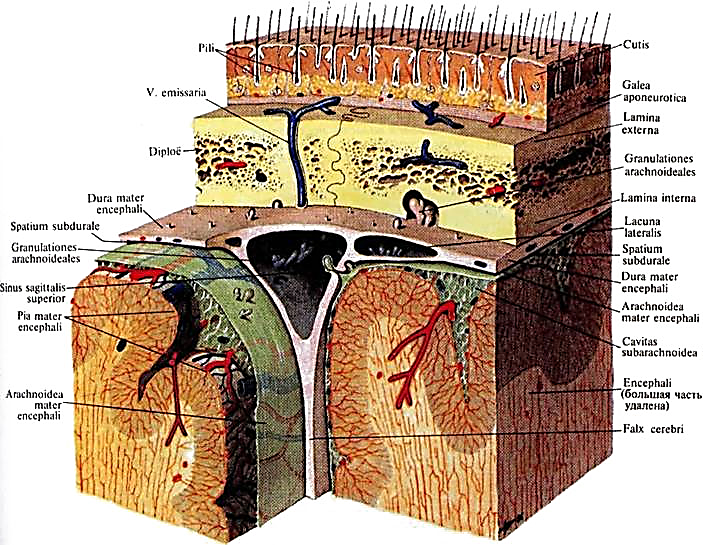

1 - грануляции паутинной оболочки;

2 - верхняя мозговая вена;

3 - твердая мозговая оболочка;

4 - эпидуральное пространство;

5 - паутинная оболочка;

6 - подпаутинное пространство;

7 - сосудистая оболочка;

8 - средние менингеальные артерия и вена;

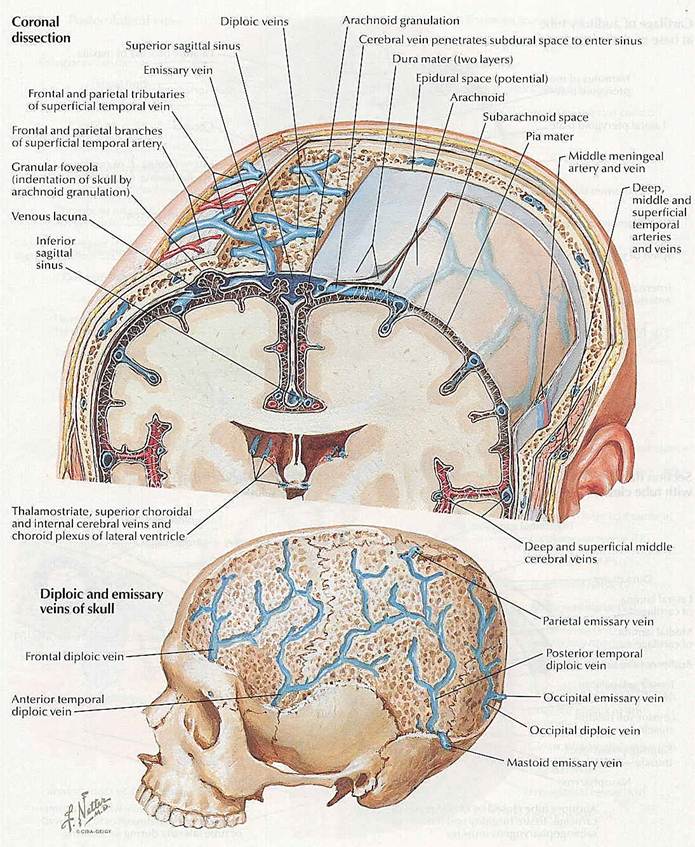

8 - поверхностные, средние и глубокие височные артерия и вена; 9 - поверхностная, средняя и глубокая височные вены; 10 - средние, поверхностные и глубокие вены мозга; 11 - верхняя таламостриарная, верхняя ворсинчатая вена и сосудистое сплетение бокового желудочка; 12 - нижний сагиттальный синус; 13 - боковая лакуна; 14 - лобная и теменная ветви поверхностной височной артерии; 15 - лобная и теменная ветви поверхностной височной вены;

16 - эмиссарная вена; 17 - верхний сагиттальный синус;

18 - диплоические вены

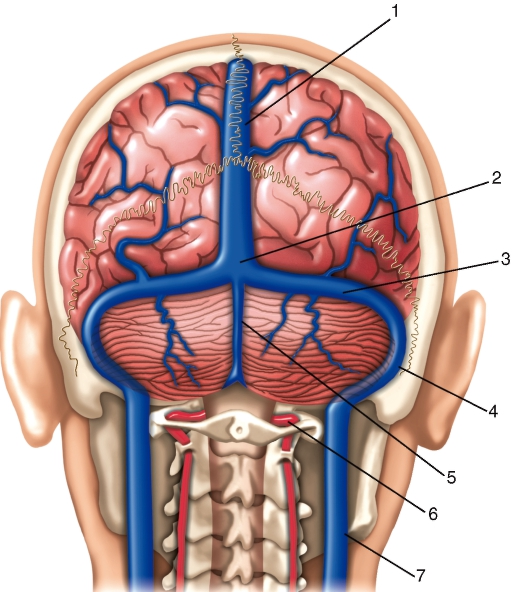

Рис. 205. Синусы твердой мозговой оболочки, вид сзади:

1 - верхний сагиттальный синус;

2 - сток синусов;

3 - поперечный синус;

4 - сигмовидный синус;

5 - затылочный синус;

6 - позвоночная артерия;

7 - внутренняя яремная вена

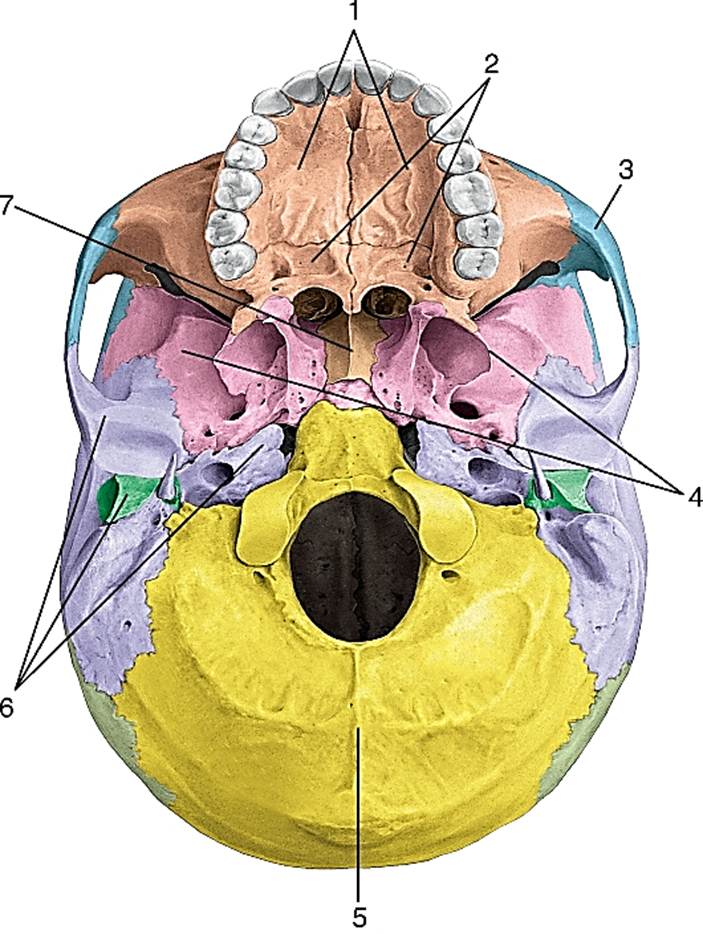

1 - верхние челюсти; 2 - нёбные кости; 3 - скуловая кость левая; 4 - клиновидная кость; 5 - затылочная кость; 6 - височная кость правая; 7 - сошник

Рис. 38. Наружное основание черепа (цветом выделена подвисочная ямка):

1 - костное нёбо; 2 - хоана; 3 - медиальная пластинка крыловидного отростка; 4 - латеральная пластинка крыловидного отростка; 5 - подвисочная ямка; 6 - овальное отверстие; 7 - остистое отверстие; 8 - глоточный бугорок; 9 - сосцевидный отросток; 10 - наружный затылочный гребень; 11 - нижняя выйная линия; 12 - верхняя выйная линия; 13 - наружный затылочный выступ; 14 - большое отверстие; 15 - затылочный мыщелок; 16 - яремная ямка; 17 - шилососцевидное отверстие; 18 - шиловидный отросток; 19 - нижнечелюстная ямка; 20 - наружная апертура сонного канала; 21 - скуловая дуга; 22 - подвисочный гребень; 23 - рваное отверстие

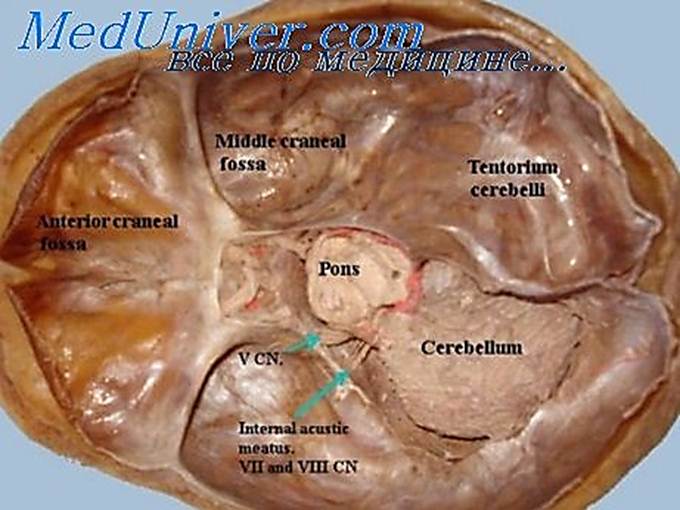

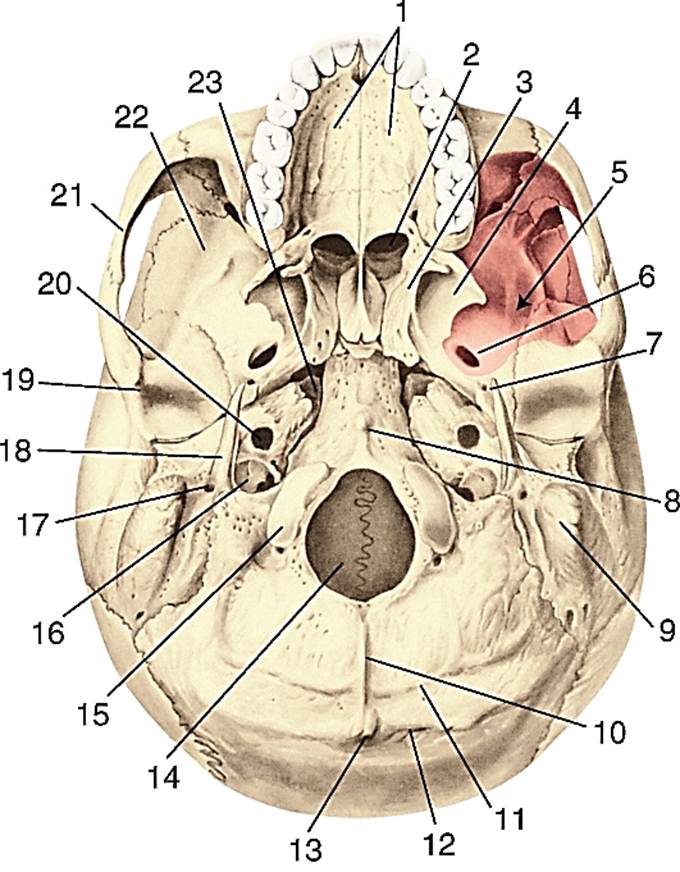

а - анатомические образования внутреннего основания черепа:

1 - слепое отверстие; 2 - петушиный гребень; 3 - глазничная часть лобной кости;

4 - передняя черепная ямка; 5 - предперекрестная борозда; 6 - бугорок седла; 7 - зрительный канал;

8 - гипофизарная ямка; 9 - большое крыло клиновидной кости;

10 - круглое отверстие; 11 - овальное отверстие; 12 - рваное отверстие; 13 - остистое отверстие;

14 - каменисто-затылочная щель;

15 - внутреннее слуховое отверстие; 16 - борозда нижнего каменистого синуса;

17 - яремное отверстие; 18 - канал подъязычного нерва;

19 - большое отверстие; 20 - затылочная чешуя; 21 - внутренний затылочный гребень;

22 - задняя черепная ямка; 23 - мыщелковый канал; 24 - борозда сигмовидного синуса; 25 - борозда верхнего каменистого синуса; 26 - каменисто-чешуйчатая щель; 27 - скат;

28 - средняя черепная ямка; 29 - клиновидно-каменистая щель; 30 - тройничное вдавление; 31 - клиновиднозатылочный синхондроз; 32 - спинка седла; 33 - сонная борозда; 34 - малое крыло клиновидной кости; 35 - клиновидное возвышение; 36 - решётчатая пластинка

Вопрос: Юридические лица

Коммерческие юридические лица. По характеру деятельности юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. В коммерческих организациях основная цель деятельности извлечение прибыли, которая распределяется между участниками. Коммерческие юридические лица могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий (ст.50 ГК).

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п.1 ст.66 ГК).

Участники любых хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ вправе (см. ст.67): участвовать в управлении делами юридического лица; получать информацию о деятельности организации и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку (п.6 ст.66 ГК). В зависимости от вида товарищества и общества их участники могут иметь и другие права и обязанности.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом (п. 4 ст.66 ГК).

Хозяйственные товарищества иначе называют объединением лиц, т.е. в этих организациях большое значение имеют лично-доверительные отношения между участниками. Законодательство предусматривает существование полных товариществ и товариществ на вере (коммандитных).

Полное товарищество – это товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью (п.1 ст.69 ГК). Учредительным документом данного юридического лица является учредительный договор (ст.70 ГК). Участниками полных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (п.4 ст.66 ГК). Лицо может быть участником только одного полного товарищества (п.2 ст.69 ГК). Товарищество не может существовать с одним участником. В соответствии с ГК, каждый полный товарищ вправе действовать от имени всего товарищества, т.е. каждый может заключать договоры и осуществлять иные действия. Но, учредительный договор может предусматривать иной порядок ведения дел: совместное ведение дел (т.е. обязательное согласие на совершение каждой сделки) либо ведение дел конкретным лицом, указанным в этом договоре (ст.72 ГК). Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников, при этом обычно каждый товарищ имеет один голос (ст.71 ГК). Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибыли или в убытках (ст.74 ГК). Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности (п.1 ст.73 ГК). Они солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п.1 ст.75 ГК). Субсидиарная ответственность иначе называется дополнительной, т.е. товарищи привлекаются к ответственности по долгам товарищества, если оно самостоятельно не может ответить по своим обязательствам. Солидарная ответственность означает, что кредитор вправе предъявить требование полностью или частично к любому из товарищей (например, самому состоятельному). Этот товарищ обязан рассчитаться по долгу, а затем может взыскать излишне уплаченное с остальных товарищей. Участник полного товарищества вправе выйти из него (ст.77 ГК).

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это товарищество, в котором наряду с полными товарищами имеются участники-вкладчики (коммандитисты) (п.1 ст.82 ГК). Вкладчиками могут быть любые физические и юридические лица, внесшие в установленном порядке вклад. Коммандитисты (вкладчики) имеют право получать прибыль; знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества, но они не могут участвовать в предпринимательской деятельности или в управлении товариществом (ст.84, 85 ГК). Вкладчики не отвечают по обязательствам товарищества, а только несут риск убытков, в пределах сумм, внесенных ими вкладов (п.1 ст.82 ГК). К товариществу на вере применяются все положения о полном товариществе с учетом указанных изменений.

Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью (ст. 66 ГК). Хозяйственные общества иначе называют объединением капитала.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его участников определяются ГК и Федеральным законом от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью (ред. от 29.12.2004) (далее – Законом). Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК; п.1 ст. 2 Закона). ООО действует на основании учредительного договора и устава, если учредителем является одно лицо, то только на основании устава (п.1 ст.89 ГК). Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной величины минимального размера оплаты труда (100 МРОТ), установленного законом на дату представления документов для государственной регистрации общества (п.1 ст.14 Закона). Общество может быть создано одним лицом. Число участников общества не должно быть более пятидесяти, иначе ООО должно быть реорганизовано или ликвидировано (ст. 7 Закона). Участники не обязаны лично участвовать в деятельности общества. Управление делами ООО осуществляется общим собранием и исполнительным органом (единоличным или коллегиальным) (п.1 ст.91 ГК; п.1 ст.32 Закона). Объем прав отдельного участника обычно зависит от величины его доли в уставном капитале. Участники не отвечают по долгам общества, а несут риск убытков, в пределах внесенного вклада. Другими словами по долгам ООО отвечает только само общество.

Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества (п.1 ст.95 ГК). К ОДО применяются правила об ООО если не противоречат вышеизложенному.

Одной из наиболее распространенных организационно-правовых форм юридических лиц является акционерное общество. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ осуществляется ГК и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 29.12.2004) (далее – Закон).

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1 ст. 96 ГК; п.1 ст.2 Закона). Одно из основных отличий этой организации от других коммерческих лиц в том, что только АО наделено правом выпускать акции (п. 7 ст. 66 ГК). Акционеры имеют право получать дивиденды и участвовать в управлении АО. Акционерные общества разделяются на открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО) (ст. 97 ГК; ст. 7 Закона).

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом (ОАО). Число акционеров ОАО не ограничено. Такое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до полной оплаты уставного капитала (п. 3 ст. 99 ГК). ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков (ст. 97 ГК).

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом (ЗАО). Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Число акционеров ЗАО не должно превышать пятидесяти (п. 3ст. 7 Закона).

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества (п.1 ст. 99 ГК; п.1 ст. 25 Закона). Минимальный уставный капитал ОАО должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда (1000 МРОТ), ЗАО – не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда (100 МРОТ), установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества (ст. 26 Закона).

Разновидностью закрытых акционерных обществ являются акционерные общества работников (народные предприятия). Их правовое положение устанавливает Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (ред. от 21.03.2002) (далее – Закон). Особенность этих акционерных обществ состоит в том, что его акционерами преимущественно могут быть работники данного предприятия. На народные предприятия распространяются положения ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом нижеуказанных отличий. Все акционеры имею равные права при осуществлении управления. При голосовании действует правило «один акционер – один голос». Минимальный уставный капитал народного предприятия должен составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда (1000 МРОТ), установленного федеральным законом на дату государственной регистрации народного предприятия (ст. 4 Закона). В случае увольнения работника-акционера он обязан продать свои акции самому акционерному обществу или другим акционерам (п. 1, 4 ст. 6 Закона). Численность работников народного предприятия не может составлять менее 51 человека. Число работников, которые не являются акционерами народного предприятия (работники – неакционеры), за отчетный финансовый год не должно превышать 10 процентов численности работников народного предприятия. Число акционеров народного предприятия не должно превышать пять тысяч (ст. 9 Закона).

Кроме хозяйственных товариществ и обществ к коммерческим организациям относятся производственные кооперативы. Основные правовые нормы о них содержатся в ГК и в Федеральном законе от 8 мая 1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (ред. от 21.03.2002) (далее – Закон). Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов, при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации (п. 1, 2 ст. 107 ГК; ст. 1 Закона).

Участниками производственного кооператива могут быть преимущественно физические лица. Число членов кооператива не должно быть менее 5 (п. 3 ст. 108 ГК; ст. 4 Закона). По общему правилу, члены кооператива обязаны принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива. Число членов кооператива, внёсших паевой взнос, но не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не может превышать 25% числа членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности (п. 2 ст. 7 Закона). Кооператив может использовать труд наёмных работников. Средняя за отчётный период численность наёмных работников не должна превышать 30% численности членов кооператива (ст. 21 Закона). Участники производственного кооператива имеют право получать прибыль, участвовать в управлении кооперативом (п. 1ст. 8 Закона). Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их личным трудовым и (или) иным участием, размером паевого взноса (п.1 ст. 12 Закона). Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов (п. 1-3 ст.14 Закона). Участники кооператива несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по долгам кооператива. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. При этом ему выплачивается стоимость пая или выдаётся имущество, соответствующее его паю (ст. 111 ГК).

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Эти организации отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Правовое положение унитарных предприятий регулируется ГК и Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных муниципальных и унитарных предприятиях» (ред. от 08.12.2003) (далее – Закон). В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию (ст. 113 ГК; ст. 2 Закона). Учредительным документом унитарного предприятия является устав, в котором указаны цели, предмет и виды деятельности (ст. 9 Закона). Руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия. Он назначается собственником имущества унитарного предприятия, и является ему подотчетным (п. 4 ст. 113 ГК; ст. 21 Закона).

Существуют два вида унитарных предприятий: основанные на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (п. 2 ст.2 Закона). Предприятие на праве оперативного управления иначе называются казенными (п. 1 ст. 115 ГК). Учредителем унитарного предприятия может выступать РФ, субъект РФ или муниципальное образование. Таким образом, система унитарных предприятий выглядит следующим образом:

· унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения: федеральное государственное предприятие; государственное предприятие субъекта РФ - государственное предприятие; муниципальное предприятие;

· унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления: федеральное казенное предприятие; казенное предприятие субъекта РФ – казенное предприятие; муниципальное казенное предприятие.

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения распоряжается движимым имуществом, самостоятельно. Но оно не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями (ст. 295 ГК; ст. 18 Закона). Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия (п. 1 ст. 295 ГК).

Размер уставного фонда государственного предприятия (т.е. на федеральном уровне и на уровне субъекта РФ) должен составлять не менее чем 5000 минимальных размеров оплаты труда (5000 МРОТ), на дату государственной регистрации государственного предприятия. Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем 1000 минимальных размеров оплаты труда (1000 МРОТ), установленных на дату государственной регистрации муниципального предприятия (ст. 12 Закона). Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия (п. 7 ст. 114 ГК; п. 2 ст. 7 Закона).

Унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное предприятие) вправе отчуждать или иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. По общему правилу, казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию (работы, услуги) (ст. 297 ГК; ст. 19 Закона). Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК; п. 2 ст. 20 Закона). Уставный фонд в казенном предприятии не формируется (ст. 12 Закона). Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества (п. 5 ст. 115 ГК; п. 3 ст. 7 Закона).

Некоммерческие юридические лица. Некоммерческие организации могут существовать в организационно-правовых формах, предусмотренных ГК, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. 23.12.2003) и иными федеральными законами. Мы охарактеризуем лишь некоторые из них.

Потребительский кооператив (потребительский союз, потребительское общество) – это добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК). Примерами потребительских кооперативов являются гаражные, дачные, жилищные, жилищно-строительные кооперативы.

Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей (ст. 117 ГК).

Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества (ст. 118 ГК). Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц (п. 2 ст. 119 ГК).

Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение владеет имуществом на праве оперативного управления (ст. 120 ГК). Примерами учреждений являются школы, ВУЗы, больницы, библиотеки, музеи.

Ассоциация (союз) – это объединение коммерческих или некоммерческих юридических лиц. Коммерческие юридические лица могут создать союз для координации своей предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица (ст. 121 ГК).

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, научных, управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан и развития физической культуры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, оказания юридической помощи (ст. 2, 8 Федерального закона о некоммерческих организациях).

Товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме (ст. 135 Жилищного кодекса РФ). Общим имуществом являются лестницы, коридоры, крыши, подвалы и т.д.

Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия и российских предпринимателей. Они оказывают помощь предприятиям и предпринимателям, представляют и защищают их интересы по вопросам; организуют взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, их взаимодействие с государством; содействуют развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности и урегулированию споров, возникающих между предпринимателями. На одной и той же территории может быть образована только одна торгово-промышленная палата (ст. 1, 3, 5 Закона РФ от 07 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах РФ» (ред. от 08.12.2003)).

Вопрс: Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. Особенности участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданских правоотношениях.

Государство подразделяется на субъекты различных уровней – РФ, субъекты РФ и муниципальные образования (города, районы, села, поселки, деревни и т.д.) Эти субъекты считаются самостоятельными лицами, имеющие свою структуру, собственное имущество и, по общему правилу не отвечающими по обязательствам друг друга. ГК исходит из того, что в целом участие государства и его частей в гражданском обороте строится на одинаковых принципах, т.е. государственные и муниципальные образования участвуют в гражданских правоотношениях наравне с другими субъектами гражданского права (п.1 ст. 124 ГК).

Гл.5 ГК определяет особенности правового положения соответствующих субъектов и установленного для них правового режима. Все это свидетельствует об особом их виде субъектов гражданского права. Их объединяет то, что все они осуществляют основную деятельность в рамках публичного права, но в связи с этим нуждаются в выступлении в гражданском обороте. Непременным условием такого выступления служит наделение соответствующих образований гражданской правосубъектностью. На указанные субъекты распространяются все основные начала гражданского законодательства в соответствии со ст. 1 ГК (см. статью) – это и равенство сторон, и неприкосновенность собственности, свобода договора и др.

Правовой, в том числе гражданско-правовой, статус указанных субъектов определяется соответственно Конституцией, конституциями республик в ее составе, уставами других субъектов РФ, положениями о муниципальных образованиях, а также иными законами, включая ГК.

Однако правоспособность указанных в гл.5 ГК субъектов не во всем совпадает с правоспособностью ю.л. Так,правоспособность субъектов РФ и муниципальных образований может быть определенным образом ограничена законами Российской Федерации. В частности, это связано со ст.212 ГК, допускающей определение видов имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности (см. ст.212 ГК).

В отдельных правовых актах, регулирующих выступление Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в гражданском обороте, содержатся прямые отсылки к нормам ГК. В частности, соответствующие указания включены в Федеральный закон от 24 марта 1995 г. «О государственных долговых товарных обязательствах», посвященный облигациям государственных целевых беспроцентных займов на приобретение товаров народного потребления и обязательствам перед сдатчиками сельскохозяйственных продуктов. Эти обязательства названы «государственным долгом», и, соответственно, предусмотрено, что они «подлежат исполнению надлежащим образом в соответствии с нормами действующего Гражданского кодекса Российской Федерации». Такие отсылки не являются обязательными. Необходимость применять к рассмотренным субъектам нормы гл.5 и других статей ГК определяется правовой природой подобных отношений.

На указанных в гл.5 субъектов распространяется общий для ю.л. правовой режим. Соответственно отказ от применения той или иной нормы, в которой адресатом служит юридическое лицо, к отношениям с участием Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований возможен только в двух указанных в п.2 ст. 124 ГК случаях: если иное не вытекает из закона или особенностей указанных данных субъектов.

К РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, исходя из особенностей их правового положения, не могут быть применены, определенные нормы гл.4 ГК «Юридические лица». Среди них: ст.49 ГК «Правоспособность юридического лица», ст.51 «Государственная регистрация юридических лиц», ст.54 «Наименование и место нахождения юридического лица», ст.55 « Представительства и филиалы», а равно ст.61, 62, 63, 65 ГК, посвященные ликвидации юридического лица.

В ряде статей ГК и других изданных в соответствии с ним законов и иных правовых актов содержатся специальные упоминания о выступлении в гражданских отношениях всех или некоторых субъектов, указанных в гл.5 ГК. Например, ст.582 ГК включила их в число тех, кому могут быть сделаны пожертвования (см. ст. 582 ГК).

Отдельные из этих норм выделяют гражданские правоотношения, в которых могут выступать исключительно указанные субъекты (п.2. с. 124 ГК). Сюда относятся: ст.16 ГК - о возмещении убытков, причиненных гражданину или юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц, ст.115 ГК - о субсидиарной ответственности Российской Федерации по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества, ст.212, 214 и 215 ГК - о праве собственности субъектов, указанных в ст. 124 ГК, ст.279 и 281 ГК - о выкупе имущества для государственных или муниципальных нужд, ст.306 ГК - о последствиях принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности, ст.817 ГК, признающая, что заемщиком в договоре государственного займа могут быть только Российская Федерация или субъект РФ, а муниципального займа - только муниципальное образование, ст.840 ГК - о случаях субсидиарной ответственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при невозврате гражданам банками вкладов, ст.1063 ГК - о выступлении указанных в гл.5 ГК субъектов в качестве организаторов лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, ст.1069, 1070, 1071, 1081 ГК - о специальных случаях возмещения вреда гражданам и юридическим лицам за счет казны субъектов, указанных в гл.5 ГК. Специальные случаи выступления соответствующих субъектов указаны, в частности, в Федеральных законах от 27 декабря 1995 г. «О государственном оборонном заказе», от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции».

Например, в соответствии с Указом Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации» предусмотрено, что инвестор победившего на конкурсе инвестиционного проекта вправе по своему выбору определить различные формы участия государства в финансовом обеспечении проекта, включая предоставление валютно-номинированного государственного кредита, предоставление государственных инвестиционных ресурсов на условиях закрепления в государственной собственности части акций создаваемых акционерных обществ. В первом случае государственная поддержка осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Согласно постановлению Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 534 "О дополнительном стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации" (СЗ РФ, 1996, N 19, ст.2298) государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделяемых на возвратной основе, либо на условиях закрепления в государственной собственности части акций создаваемых акционерных обществ, или путем предоставления государственных гарантий по возмещению части вложенных инвестором финансовых ресурсов в случае срыва выполнения инвестиционного проекта не по его вине. Государственные гарантии для инвестиционных проектов предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на очередной год.

В ряде норм содержатся указания, предусматривающие, напротив, ограничения выступлений рассматриваемых субъектов в специально установленных случаях.

Так, Закон о переводном и простом векселе устанавливает, что субъекты РФ и муниципальные образования вправе обязываться по переводному и простому векселю только при условии, если это специально предусмотрено законом (СЗ РФ, 1997, №11, ст.1238).

В некоторых случаях выделение субъектов, указанных в гл.5 ГК, связано с необходимостью создания для них специального правового режима. Так, в силу п.1 ст.1063 ГК признается, что Российская Федерации, субъекты РФ и муниципальные образования могут выступать в роли организаторов лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр; при этом особо оговорено, что, в отличие от других участников гражданского оборота, они в лицензии не нуждаются.

Широкое развитие в последние годы получило вступление соответствующих субъектов в различного рода отношения, в основе которых лежит государственный кредит. Так, среди других ценных бумаг, выпущенных от имени государства, можно указать на государственные ценные бумаги, государственный республиканский внутренний заем, государственные казначейские векселя, казначейские облигации, золотые сертификаты, облигации внутреннего государственного валютного займа, государственные краткосрочные бескупонные облигации, облигации государственных сберегательных займов и др.

Ст. 126 ГК посвящена определению порядка деятельности указанных в гл.5 ГК субъектов. Как это имеет место и в отношении юридических лиц, гражданская дееспособность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований осуществляется через их органы. Круг таких органов, а также их полномочия определяются каждым из субъектов, указанных в гл.5 ГК.

Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском обороте осуществляется путем вступления в оборот органов гос. власти, действующих не как обособленные ю.л., а как особые представители государства. Этот орган власти действует от имени государства в пределах компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (пп.1 и 2 ст. 125 ГК). К числу таких актов относятся Конституция РФ, федеральные законы и подзаконные акты, конституции (уставы) субъектов РФ и принятые в их развитии законы и подзаконные акты, аналогичные по назначению акты муниципальных образований.

Квалифицирующим признаком участия государства в гражданском обороте является не наличие или отсутствие прав ю.л., а направленность действий гос. органа, которые должны быть совершены от имени государства в пределах компетенции такого органа. В случае непосредственного участия гос-ва в гражданском обороте имеет место представительства, к которым должна применятся гл. 10 ГК. В любом случае государство может считаться участвующим в гражданском обороте непосредственно тогда, когда в законодательстве содержится полномочие какого-либо органа государства совершить действие от имени гос-ва.

От имени гос-ва в гражданском обороте могут выступать как представительные, так и исполнительные органы РФ – Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Центральный Банк РФ, Министерство Финансов РФ, Минимущество РФ, Федеральное Казначейство и др., а также соответствующие им органы государственных и муниципальных образований (законодательные собрания, губернаторы, администрации, правительства и иные органы, названные в конституция (уставах) и законах субъектах Федерации, а также органы местного самоуправления.

Наиболее часто от имени гос-ва действуют исполнительные органы власти, прежде всего Правительство РФ (администрации субъектов РФ), а также федеральные (республиканские) органы исполнительной власти. Случаи выступления этих органов от имени гос-ва предусмотрены законами и подзаконными актами, устанавливающими полномочия соответствующих органов. Причем вышестоящий орган может делегировать свои полномочия нижестоящему. Так, Правительство РФ делегировало многие свои функции министерствам и ведомствам, а те, в свою очередь, – территориальным органам.

В случае и в порядке, предусмотренным законодательством, от имени гос-ва по его специальному поручению могут выступать любые лица – гос-ые органы, органы местного самоуправления, ю.л. и ф.л. (п. 3 ст. 125 ГК). Например, интересы гос-ва в органах управления акционерных общ-в (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности, могут представлять ф.л., заключившие соответствующие договоры на представление этих интересов.

Выступление ю.л. и граждан от имени субъектов, указанных в гл.5, осуществляется в соответствии со специальными поручениями. Так, например, утв. Правительством РФ Порядок оформления и реализации задолженности субъектов Российской Федерации федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 г. (СЗ РФ, 1997, № 22, ст.2599) предусмотрел, что Минфин РФ для продажи соответствующих обязательств должен заключать договоры с посредниками и агентами, в роли которых выступают банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и организаторы торговли на рынке ценных бумаг, имеющие необходимую лицензию.

Возможно и передоверие, исходящее от федеральных органов субъектов РФ. Так, при выпуске жилищных сертификатов для выдачи гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, эмитентом является Минфин РФ, но от его имени может выступать руководитель, заместитель руководителя органа исполнительной власти субъекта Федерации или уполномоченные им субъекты Федерации (СЗ РФ, 1995, № 42, ст.3983). Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1994 г. № 96 «О делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности» (СА РФ, 1994, № 8, ст.593) установлено, что учредителями от имени государства в предприятиях, создаваемых с участием иных лиц, выступают Госкомимущество РФ и Российский фонд федерального имущества по решению Правительства РФ, при этом ими могут назначаться по поручению Правительства представители государства на предприятиях.

Представительство граждан связано, в частности, с его участием в управлении акционерными, другими обществами и товариществами. В соответствии с Указом Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1200 (СЗ РФ, 1994, N 7, ст.700) представителями государства в органах управления указанных юридических лиц могут выступать, помимо государственных служащих, и все иные граждане Российской Федерации (кроме избранных в представительные органы исполнительной власти, а также служащих Российского фонда федерального имущества). С таким гражданином заключается контракт на представление интересов государства в соответствующих органах управления обществ и товариществ, акции (доли, паи) которых закреплены за государством.

Закон о приватизации определяет, кто, в каком порядке и в каких целях назначается представителем интересов Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в открытых акционерных обществах, акции которых закреплены в государственной или муниципальной собственности (ст.6).

Статья 126 ГК отражает общую структуру государственной и муниципальной собственности и систему управления ею. Она основана на том, что каждый из собственников - Российская Федерация, субъект РФ и муниципальное образование распределяет принадлежащее ему имущество между созданными им юридическими лицами - государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными или муниципальными учреждениями. Средства соответствующего бюджета и другое имущество, оставшееся после такого распределения, составляют, как предусмотрено в п.4 ст.214 ГК, казну. Соответственно выделяется казна Российской Федерации; субъекта РФ; муниципального образования. Именно имущество, составляющее в конкретном случае такую казну, служит объектом взыскания по долгам указанных в гл.5 субъектов. Прямые указания на необходимость возмещения вреда за счет казны содержатся, в частности, в ст.1069 ГК «Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами», ст.1070 ГК «Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда». Помещенная в ту же гл.59 ГК «Обязательства вследствие причинения вреда» ст.1071 устанавливает, что при возмещении вреда за счет казны от ее имени (имеется в виду - от имени субъекта, за которым стоит казна) выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с п.3 ст.125 ГК эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. Указанная норма применяется и в других подобных случаях возмещения вреда за счет казны (например, при неосновательном обогащении соответствующего субъекта, указанного в гл.5, при уплате, сверх причитающегося, налогов и сборов в соответствующий бюджет). В соответствии с разъяснением Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 при предъявлении гражданином или юридическим лицом требований о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц, ответчиком по делу должны признаваться Российская Федерация, соответствующий субъект РФ или муниципальное образование в лице соответствующего финансового или иного управомоченного органа.

Состав казны определяется в отношении государственной собственности п.4 ст.214 ГК, а муниципальной п. 3 ст.215 ГК (см. статьи). Поскольку обе эти статьи включают в казну как бюджетные средства, так и иное имущество соответствующего субъекта, кроме закрепленного за созданными ими предприятиями и учреждениями, следует признать, что объекты взыскания по долгам указанных в гл.5 субъектов не только не связаны с самим бюджетом, но и не зависят от того, отражены ли соответствующие долги в бюджете или нет. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 обращает внимание на то, что средства соответствующего бюджета являются первоначальным объектом взыскания и только при отсутствии денежных средств объектом взыскания становится остальное имущество, составляющее казну.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 950 (СЗ РФ, 1994, № 17, ст.2003) в случаях предъявления исков к Правительству РФ представителями его интересов назначаются на основании распоряжения Правительства соответствующему федеральному органу (в зависимости от характера заявленных требований) должностные лица этих органов. При этом полномочия указанных лиц определяются доверенностью соответствующего федерального органа. При удовлетворении судом исковых требований руководитель этого органа вносит предложение об обжаловании решения суда либо о мерах по его выполнению.

При привлечении к имущественной ответственности субъектов, указанных в гл.5, возникает необходимость определить, кто должен выступать ответчиком по делу. Прямое указание на этот счет может содержаться в законе. Так, в силу ст.1071 ГК "Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет" от имени казны Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, выступают "соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 ГК эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина". Разъяснение смысла приведенной нормы применительно к случаю предъявления иска о возмещении убытков по ст.16 ГК (см.ст.) содержится в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8: в подобных случаях взыскание обращается на имущество соответственно Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, а ответчиком по делу признаются указанные субъекты в лице соответствующего финансового или иного управомоченного органа. При этом, если иск заявлен не к тому органу, который должен в соответствии с законом быть адресатом требования, производится обычная замена ненадлежащей стороны. См. также Обзор судебной практики ВС РФ за первый квартал 1997 г., утв. постановлением Президиума ВС РФ от 14 мая 1997 г. (Бюллетень ВС РФ, 1997, № 8, с.20)

Таким образом, есть основания предполагать, что ответчиком, т.е. стороной спорного материального правоотношения должен являться один из субъектов, упомянутых в гл.5, а соответствующий его орган - это лишь его представитель.

Именно такую позицию занял Верховный Суд РФ при рассмотрении дела по иску держателя облигации государственного целевого займа СССР, приобретенной для покупки автомашины в 1993 г., к отделению Сберегательного банка. В постановлении по делу было отмечено, что хотя облигация куплена в отделении Сберегательного банка, но учреждения этого банка выполняли лишь посреднические функции, а надлежащим ответчиком по спорам, связанным с погашением облигаций, должно являться государство, т.е. Россия в лице его Правительства как правопреемник СССР (Бюллетень ВС РФ, 1996, № 4, с.3).

Ст. 126 ГК проводит принцип имущественной ответственности «каждого за себя». Этот принцип находит троякое проявление. Во-первых, Российская Федерация не несет ответственности за субъектов РФ и муниципальные образования и, наоборот, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности ни за других субъектов РФ или муниципальных образований, ни за Российскую Федерацию. Во-вторых, юридические лица, которые были созданы субъектами, указанными в гл.5, не отвечают по долгам этих последних и, в-третьих, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не отвечают по долгам созданных ими юридических лиц. Это последнее правило знает исключения. Имеется в виду субсидиарная ответственность Российской Федерации по долгам казенного предприятия при недостаточности его имущества (см. п.5 ст.115 ГК), а также всех собственников, включая указанных в гл.5 субъектов, по долгам созданного ими учреждения при недостаточности у него денежных средств (см. ст.130 ГК). Общая норма о субсидиарной ответственности (см. ст.399 ГК) применительно к ответственности Российской Федерации субъектов РФ и муниципальных образований по долгам казенного предприятия и учреждения не действует.

Закон может специально регулировать порядок подсчета убытков, подлежащих возмещению указанными в гл.5 субъектами. Так, Федеральным законом от 21 июня 1996 г. «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» (СЗ РФ, 1996, № 28, ст.3349) установлена единица такого номинала применительно к гарантированным сбережениям граждан, а также определены способы установления долговой стоимости.

В п.6 ст. 126 ГК предполагается поручительство, именуемое в нормативных актах нередко - гарантия. Основанием такой гарантии служат различного рода правовые нормативные акты. Так, в соответствии с Законом о закупках Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации гарантируют товаропроизводителям авансовую оплату, а также соответствующие дотации из бюджета. Кроме того, Российская Федерация и субъекты РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, связанных с выделением государственным заказчиком финансовых средств, должны выплачивать тем, кто заключил государственный контракт, вызванные этим штрафы из соответствующего бюджета. Законом о поставках установлено, что Правительство РФ предоставляет гарантии по обязательствам государственного заказчика «стороны государственного контракта» в пределах выделенных для этого средств.

Включение п.6 статьи 126 ГК необходимо потому, что гарантия (поручительство), данная субъектами, указанными в гл.5, или самим этим субъектом, предполагает возможность наступления ответственности «по чужому долгу», что остальными пунктами статьи 126 ГК исключается.

Например, Указом Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1928 предусмотрено предоставление государственных гарантий по возмещению за счет средств федерального бюджета вложенных инвестором финансовых ресурсов в случае срыва выполнения инвестиционного проекта не по вине инвестора.

Статья 127 ГК содержит особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. Она определяет, что основания ответственности вытекают из закона об иммунитете гос-ва и его собственности.

В настоящий момент Закон об иммунитете государства и его собственности пока не принят.

Международные соглашения, подписанные Российской Федерацией, в ряде случаев содержат взаимные ограничения иммунитета России и ее партнера по соглашению. Так, например, в ст.8 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции о поощрении и взаимной защите капиталовложений предусмотрено, что любой спор между инвестором одной из договаривающихся сторон и другой договаривающейся стороной по поводу осуществленных на ее территории инвестиций, а значит, в том числе спор между инвестором из Швеции и Российской Федерацией по поводу инвестиций на территории Российской Федерации может быть в случае, если спор не будет разрешен мирным путем, передан инвестором в арбитраж ad hoc, создаваемый в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли. Решение Арбитражного суда будет окончательным и обязательным для сторон в споре (СЗ РФ, 1996, №47, ст.5303).

Законом «О соглашениях о разделе продукции» (ст.23) предусмотрено, что в такого рода соглашениях, заключенных с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, может быть предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации отказ Правительства РФ от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения.

2014-04-09

2014-04-09 2080

2080