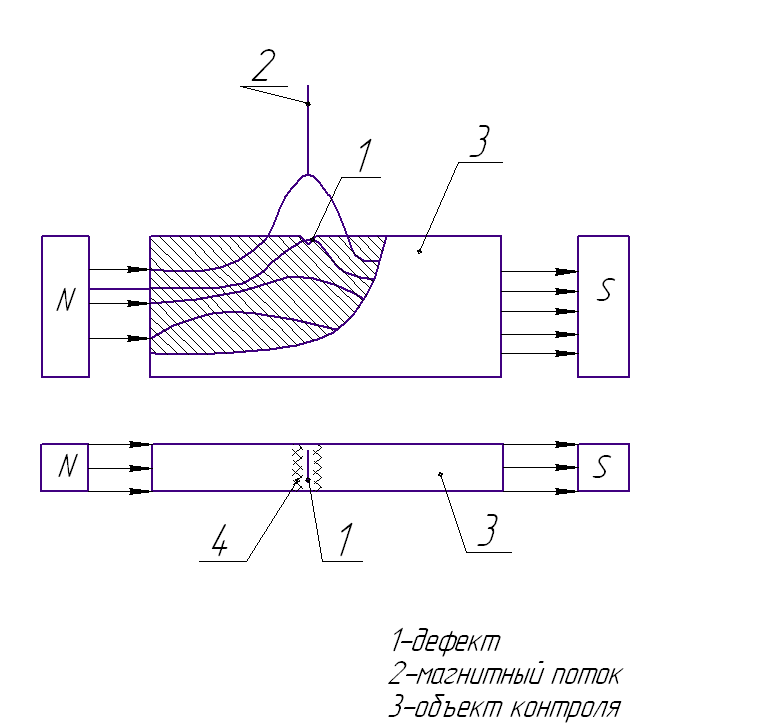

Магнитопорошковый метод контроля широко используется для обнаружения дефектов в деталях спуско-подъемного оборудования буровой установки. При данном методе (рисунок 1) контроля исследуемую деталь подвергают воздействию магнитного поля. Магнитный поток встречая на своем пути дефект с низкой магнитной проницаемостью по сравнению с ферромагнитным материалом детали огибает его. Часть магнитных силовых линий выходят за предел деталей, образуя поле рассеивания. Его наличие, а, следовательно, и дефект обнаруживают различными методами.

При магнитно-порошковом способе для обнаружения магнитного потока рассеивания используют магнитные порошки (сухой) или суспензии (мокрый). Проявляющийся материал наносят на поверхность изделия, под действием поля рассеивания частицы порошка концентрируются около дефектов, форма зоны с повышенной концентрацией материала соответствует форме дефекта.

Рисунок – Магнитопорошковый способ контроля деталей

4.1. Физическая сущность капиллярного контроля

|

|

|

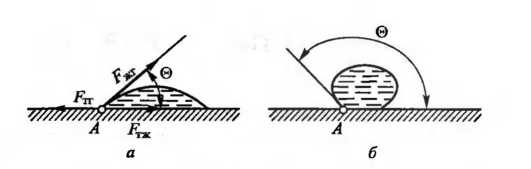

Капиллярный контроль осуществляется путем нанесения жидких проникающих веществ, называемых пенетрантами, их проникновения в полости поверхностных и сквозных дефектов и регистрация образующихся на поверхности объекта контроля индикаторных следов. Важнейшим свойством пенетрантов является их способность к смачиванию материала объекта контроля. Явление смачивания вызывается силами взаимного притяжения атомов или молекул жидкости либо твердого тела. Молекулы, находящиеся внутри однородного вещества, испытывают одинаковое притяжение с разных сторон и находятся в состоянии равновесия. Молекулы, находящиеся на поверхности, испытывают разные притяжения с внутренней и наружной стороны, граничащей с поверхностью среды. Равновесие при этом достигается при минимуме свободной энергии молекул на поверхности. В связи с этим они стремятся приобрести форму с минимальной наружной поверхностью. В твердом теле этому препятствуют явления упругости формы, а жидкость в невесомости под влиянием этого явления приобретает форму шара. Таким образом, поверхности жидкости и твердого тела стремятся сократиться и возникают силы поверхностного натяжения [4].

|

а – смачивание поврхности; б – несмачивание поверхности

Рисунок – Смачивание и несмачивание поверхности твердого тела жидкостью

При контакте жидкости с твердым телом возможны два случая: смачивание и несмачивание поверхности (рис. 4.1). При смачивании жидкость растекается по поверхности, а при несмачивании собирается в каплеобразную форму. При погружении капиллярной трубки в смачиваемую или несмачиваемую жидкость в трубке соответственно образуется вогнутый или выпуклый мениск (рис. 4.2).

|

|

|

Большое влияние на смачивание поверхности оказывает наличие загрязнении. Например, слой масла на поверхности стали или стекла резко ухудшает смачивание ее водой.

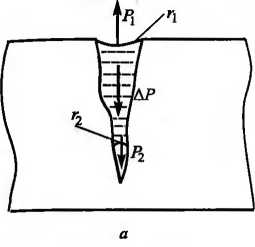

При попадании смачивающей жидкости в полости дефектов малых размеров жидкость под действием силы смачивания проникает внутрь этих полостей

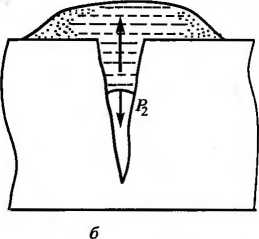

а) – проникновение жидкости в глубь тупиковой трещины; б) –индикаторные следы дефектов

Рисунок – Схемы проникновения жидкости в глубь тупиковой трещины и проявления индикаторных следов дефектов

Смачивающие жидкости (пенетранты) заполняют узкие полости дефектов любой формы. Необходимым условием заполнения является то, что размеры этих полостей должны быть настолько малы, чтобы жидкость могла образовать мениск сплошной кривизны без плоских участков.

Если на мениск, распложенный в устье трещины, наложить какое-нибудь пористое вещество, то он исчезнет, и вместо него образуется система малых менисков различной формы и большой кривизны с малыми радиусами, каждый из которых создает свое капиллярное давление. Равнодействующая созданных менисками капиллярных давлений существенно превышает давление и действует в противоположном ему направлении. Под действием суммы давлений пенетрант из полости трещины поднимается на поверхность контролируемого объекта, несколько расплываясь над дефектным участком и образуя так называемый индикаторный след. Угол зрения на трещину при этом увеличивается, и индикаторные след можно наблюдать невооруженным глазом или в лупу с небольшим увеличением (рис. 4.4, б). Вещества, вытягивающие пенетранты из полостей дефектов, называют проявителями. Здесь действуют явления сорбции, т. е. поглощения. Различают адсорбцию – поглощение вещества на границе разрыва фаз, и абсорбцию – поглощение вещества всем объемом поглотителя. Если сорбция происходит преимущественно в результате физического взаимодействия, то её называют физической. Поглощение пенетранта на поверхности частиц проявителя путем их смачивания – явление физической адсорбции. Реже используется химическое взаимодействие пенетранта с веществом снаружи и внутри проявителя. Это явление химической абсорбции.

Индикаторные следы на контролируемой поверхности, образующиеся в результате взаимодействия пенетранта и проявителя, определяют положение соответствующих дефектов. Для повышения визуального восприятия в пенетрант вводят люминофоры, обладающий способностью люминесцировать при воздействии ультрафиолетовое излучения, либо цветовые добавки, придающие индикаторному рисунку высокий яркостный и цветовой контраст по сравнению с фоном.

2015-01-21

2015-01-21 1669

1669