1 - волоконные световоды

2,7 - призма

3 - светофильтры

4,16,17-линзы

5 - бипризма

6 - лимба

8,9,10,11 -зеркала

12 - входной зрачок объектива

13 – подложка

14,15 -растры

18,19 - счетверенные фотодиоды

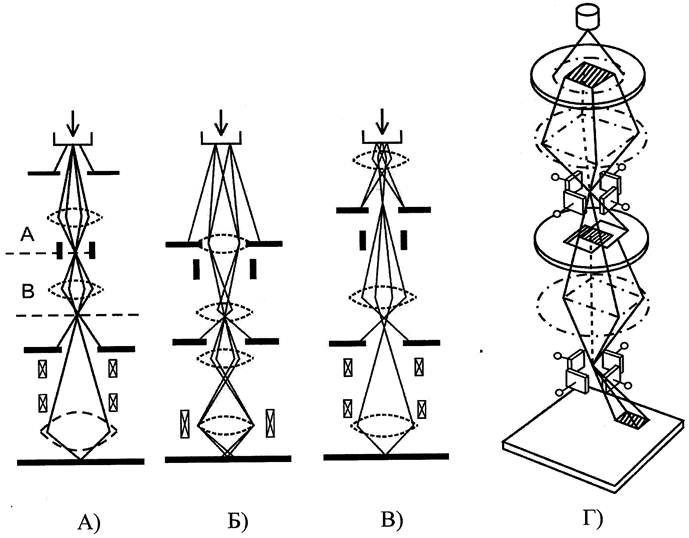

Световые потоки от волоконных световодов 1 направляются на призму 2, далее проходят через светофильтр 3, линзу 4 и с помощью бипризмы 5 освещают участки лимб. Прошедшие через лимб световые потоки отклоняются призмой 7, зеркалами 8,9,10,11 в направлении входного зрачка объектива 12. Увеличение линзы 4 выбрано таким, чтобы изображение торцов световодов 1 располагались в пределах входного зрачка объектива и были при этом максимально разнесены друг от друга. С помощью зеркал 8,9,10,11 изображение торцов световодов построены левыми и правыми каналами датчика, в плоскости зрачка объектива накладываются друг на друга. Объектив строит изображение освещенного участка лимба каждого канала, а на поверхности подложки 13 в не пределах рабочего поля кадра 10* 10. Отражённое от подложки излучение через объектив и зеркала 8,9,10,11 освещает растры 14,15. При этом на анализирующих растрах строится изображение лимба 6 освещенного лучами идущими под одинаковыми углами к оптической оси датчика от источников 1. Световые потоки, прошедшие растры, линзами 16,18 проецируются в плоскость фотоприёмных площадок счетверённых фотодиодов 18,19. увеличение линз 16,17 выбрано так чтобы на каждый из двух светочувствительных площадок счетверённого фотодиода строилось изображение торца только одного светодиода. Если подложка находится в плоскости, оптически сопряженной с плоскостью штрихов лимба 6, то изображение лимба построенные лучами обоих источников, лежат в плоскости штрихов анализирующего растра и совпадают друг с другом. При неподвижном лимбе и точном наложении в одной плоскости его штрихов на штрихи анализирующего растра световые потоки приходящие к светочувствительным площадкам фотоприёмника, равны по величине. Расфокусировка приводит к смещению плоскости резкого изображения лимба относительно плоскости штрихов растра и к ослаблению световых потоков, поступающих на площадку фотоприёмника. Это происходит из-за частичного экранирования непрозрачными штрихами растров 14,15 лучей, строящих изображение прозрачных участков лимба 6. Смещение изображений штрихов лимба перпендикулярно оптической оси приводит к увеличению светового потока на одну из площадок фотоприёмника и уменьшение потока на его вторую площадку. Поэтому при вращении лимба 6 изображение его штрихов перемещаются, по анализирующему растру, а световые пучки, строящие изображения прозрачных участков лимба периодически перекрываются непрозрачными штрихами анализирующих растров 14,15. Это приводит к модуляции световых потоков, поступающих на площадку фотоприёмников. При точной фокусировке световые потоки модулируются синхронно и переменные составляющие сигналов фотоприёмников не имеют сдвига фаз. При расфокусировке возникает фазовый сдвиг между сигналами двух площадок каждого фотоприёмника. Знак фазового сдвига и его величина указывает соответственно на направление и величину расфокусировки. Сигналы вырабатываемые двумя каналами датчиков фокусировки, поступает через систему управления на привод подъёма стола.

Оборудование для перспективных методов литографии.

Оборудование для электронной литографии.

Электролитография предназначена для формирования топологических рисунков в чувствительных к электронам резистах. Электронно-лучевые установки (ЭЛУ) могут проводить экспонирование электронорезиста тонко сфокусированными пучками электронов, отклонёнными электрическими и магнитными полями по программе ЭВМ. Электронно-оптические системы позволяют также проводить одновременный перенос изображения шаблона или маски на участках электронного резиста. Ø электронного пучка 2-5 мКм, плотность тока в пятне 10-100 А/см2.

Элу состоит из:

Электронно-оптической системы (ЭОС);

прецизионного координатного стола;

Вакуумной системы;

Устройство загрузки-выгрузки пластин;

ЭВМ, управляющей работой всех систем;

ИПСы;

Контрольной системы;

Система ЭОС

А в т о м а т 08ФН-125/200-004 предназначен для нанесения фоторезиста на полупроводниковые пластины диаметром 76, 100 и 125 мм методом центрифугирования и может работать в составе линии фотолитографии "Лада-125" или автономно в комплекте с блоком обеспыливания "Лада-2". Автомат состоит из двух одинаковых и действующих независимо друг от друга треков, на которых выполняется полный цикл обработки полупроводников пластин, заключающийся в транспортировке их из подающей кассеты на рабочую позицию (столик центрифуги), нанесении фоторезиста в соответствии с заданной программой, съеме и транспортировке в приемную кассету.

Основанием автомата служит каркас, внутри которого смонтированы треки, блоки и пульты управления, а также вентиляционные и канализационные трубопроводы, выведенные на заднюю стенку. Кроме того, на общем каркасе расположены два блока клапанов для каждого трека. Емкости с растворами, соединенные гибкими шлангами с блоками клапанов и далее с насадками, размещены автономно.

Устройство нанесения фоторезиста:

1 - вентиляционный коллектор, 2 - стакан, 3, 14, 19 - кольца, 4, 24 - гайки, 5 - фланец, 6, 13 - штоки, 7, 18 - верхняя и нижняя плиты, 8,15,17, 31 - крышки, 9, 16 - пружины, 10, 26 - подшипники, 11 - манжета, 12 - отстойник, 20, 34 - втулки, 21 -- электродвигатель, 22 - ремень, 23, 29 - амортизаторы, 25 - корпус, 27 - ловушка, 28, 30, 33 - отражатели, 32, 37 - насадки, 35 - столик, 36 - пластина, 38 - вал; А-Ж - штуцера

Центрифуга устройства нанесения фоторезиста подвешена на'нижнем резинометаллическом амортизаторе 23, закрепленном на верхней плите 7. С фланцем 5 амортизатора 23 соприкасается навернутая на резьбовую часть корпуса 25 центрифуги гайка 4, на которую сверху через уплотнительные прокладки надет стакан 2, прижимаемый кольцом 3. Через корпус 25 проходит полыйвал 38, опорами которого служат подшипники 10 и 26, закрытые сверху втулкой 34, а снизу манжетой 11. На нижнем конце полого вала имеется шкив, с помощью которого он получает вращение через плоский ремень 22 от электродвигателя 21, закрепленного на нижней плите 18 в эксцентриковой втулке 20 кольцом 19. Здесь же смонтирован отстойникпродуктов обработки, закрепленный на кронштейне корпуса 25 и защищающий вакуумную систему от попадания в нее продуктов обработки.

На верхнем конце полого вала установлен вакуумный патрон 35 центрифуги (столик), на который помещается полупроводниковая пластина 36, удерживаемая при обработке вакуумом, создаваемым вакуумным насосом через полый вал 38, отстойник 12, штуцер Ж, трубопровод и штуцер Б.

Верхний амортизатор 29 центрифугисоединен со стаканом 2, к которому прижата опорная поверхность ловушки 27 продуктов обработки. Подъем ловушки до упора в амортизатор 29 осуществляется штоком 6 дифференциального пневмоцилиндра, жестко подвешенного на плите 7. Между полупроводниковой пластиной 3 6, отражателем 28 и другими деталями создается полость, в которую через штуцер Г, полость штока 6, штуцера Д и Е, отверстия в гайке 4 и стакан 2 подается под давлением инертный газ. Под таким же давлением инертный газ поступает для работы пневмоцилиндра в штуцер Д.

Ловушка 27 соединяется верхней частью с крышкой 31, с которой, в свою очередь, соединены насадка 32 и вентиляционный коллектор 1. Это обеспечивает удаление продуктов обработки из производственного

помещения, а также предотвращает попадание отраженных капель рабочих растворов на поверхность полупроводниковой пластины.

В нижней крышке 15 пневмоцилиндра вертикально перемещается управляющий шток 13 с уплотняющими резиновыми кольцами 14, перекрывающий под действием пружины 16 отверстие, сообщающееся с атмосферой, и одновременно открывающий отверстие, сообщающееся через штуцер А с вакуумной системой.

Когда на столик центрифуги укладывают очередную полупроводниковую пластину, автомат начинает работать в такой последовательности. В штуцер В подается сжатый инертный газ, и шток б пневмоцилиндра, а также управляющий шток 13 начинают подниматься вверх. Шток 6 поднимает ловушку 27 до ее упора в амортизатор 29 и открывает подачу инертного газа под полупроводниковую пластину через штуцера Д и К Одновременно верхний торец крышки 31 ловушки соединяется с насадкой 32. Шток 13 открывает сообщение с вакуумной системой через штуцера А, Б и Ж, полый вал и столик центрифуги и одновременно закрывает в крышке 15 отверстие, сообщавшееся с атмосферой.

Таким образом, рабочий объем центрифуги оказывается замкнутым, продуваемым инертным газом и вентилируемым. Далее через насадки 37 производится обработка полупроводниковой пластины: промывка растворителем или поверхностно-активным веществом, сушка, дозированная подача фоторезиста, выдержка паузы для растекания фоторезиста по поверхности и его центрифугирование. Время выполнения операций (кроме дозирования фоторезиста) можно задавать от 1 до 99 с с интервалом через 1 с, а время дозирования фоторезиста — от 0,1 до 9,9 с с интервалом через 0,1 с.

После окончания обработки полупроводниковой пластины снимается давление в нижней полости пневмоцилиндра соединением ее с атмосферой через штуцер В. Шток 6 и закрепленная на нем ловушка 27 под действием давления инертного газа в верхней полости пневмоцилиндра опускаются вниз. Этим же штоком перекрывается отверстие подачи под пластину инертного газа через штуцер Д, верхний торец крышки 31 ловушки отделяется от насадки 32 вытяжного коллектора 1 и постоянно работающей вентиляционной системой удаляются продукты обработки. Опорная поверхность ловушки 27 отходит от амортизатора 29, и центрифуга остается подвешенной на одном нижнем амортизаторе 23. При налагай штоком 6 на управляющий шток 13 вакуумная система перекрывается и открывается отверстие, соединяющее полость с атмосферой. При этом полупроводниковая пластина расфиксируется и удаляется транспортной системой с рабочей позиции.

2015-01-21

2015-01-21 887

887