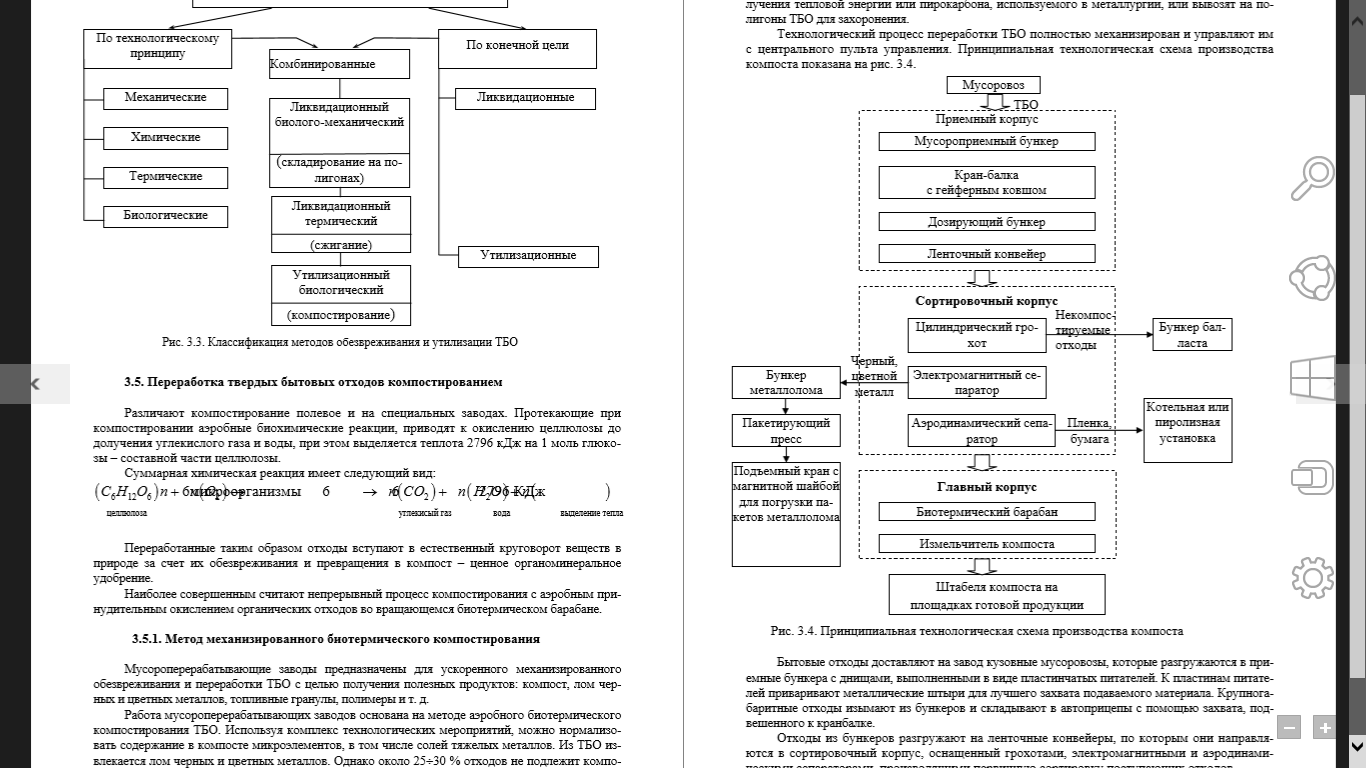

Мусороперерабатывающие заводы предназначены для ускоренного механизированного обезвреживания и переработки ТБО с целью получения полезных продуктов: компост, лом черных и цветных металлов, топливные гранулы, полимеры и т. д. Работа мусороперерабатывающих заводов основана на методе аэробного биотермического компостирования ТБО. Используя комплекс технологических мероприятий, можно нормализовать содержание в компосте микроэлементов, в том числе солей тяжелых металлов. Из ТБО извлекается лом черных и цветных металлов. Однако около 25÷30 % отходов не подлежит компостированию. Эти материалы сжигают на компостных заводах или подвергают пиролизу для получения тепловой энергии или пирокарбона, используемого в металлургии, или вывозят на полигоны ТБО для захоронения. Технологический процесс переработки ТБО полностью механизирован и управляют им с центрального пульта управления. Принципиальная технологическая схема производства компоста показана на рис. 3.4.

Бытовые отходы доставляют на завод кузовные мусоровозы, которые разгружаются в приемные бункера с днищами, выполненными в виде пластинчатых питателей. К пластинам питателей приваривают металлические штыри для лучшего захвата подаваемого материала. Крупногабаритные отходы изымают из бункеров и складывают в автоприцепы с помощью захвата, подвешенного к кранбалке. Отходы из бункеров разгружают на ленточные конвейеры, по которым они направляются в сортировочный корпус, оснащенный грохотами, электромагнитными и аэродинамическими сепараторами, производящими первичную сортировку поступающих отходов. С помощью конвейеров, подающих отходы из приемного корпуса, загружают цилиндрические грохоты. Диаметр сита грохота 2,5 м, длина 7,3 м. Размер ячеек сит 150÷250 мм, частота вращения грохота 15 мин–1, паспортная производительность до 20 т/ч. Крупные некомпостируемые фракции (картонные ячейки, бумага, текстиль и т. п.) или так называемые некомпостируемые отходы (НБО) направляют в бункер балласта. Черный и цветной металл выбирают электромагнитными сепараторами. Просеянный материал по конвейерам подается в главный корпус, проходя последовательно сепараторы черного, цветного металла и аэросепараторы, выделяющие легкие фракции – пленку и бумагу (если есть потребитель, то эти фракции отгружают ему, если нет – отправляют на пиролиз). Отобранный в цехе черный металл конвейерами подается на гидравлический пакетировочный пресс (производительность пресса 2,4 т/ч.). Полученные пакеты металла складируются на площадке, оборудованной кранбалкой грузоподъемностью 1 т с электромагнитной шайбой, а затем отгружаются потребителям. Цветной металл по конвейерам поступает в бункеры-накопители. Отсортированные отходы, предназначенные для компостирования, подают в загрузочные устройства биотермических барабанов, выполненных в виде вращающихся цилиндров. Биотермический процесс обезвреживания отходов происходит благодаря активному росту термофильных микроорганизмов в аэробных условиях. Масса отходов сама разогревается до температуры 60 °С, при которой болезнетворные микроорганизмы, яйца гельминтов, личинки и куколки мух погибают, и масса отходов обезвреживается. Под действием развивающейся микрофлоры органические вещества разлагаются, образуя компост. Ежедневно биобарабан загружается на 1/2 полезного объема свежими отходами и одновременно разгружается. Таким образом, свежие отходы попадают в среду с активным биотермическим процессом, что сокращает цикл их компостирования до двух суток. Пропускная способность одного биобарабана до 34 тыс. т/год. Для обеспечения принудительной аэрации на корпусе биобарабана установлены вентиляторы-наездники, которые подают свежий воздух в толщу отходов. Количество подаваемого воздуха регулируется по зонам в зависимости от температуры и влажности материала. Оптимальная влажность для ускоренного процесса компостирования 40÷45 %. Биобарабан выполняет две функции: обеспечение в компостируемой массе требуемого биотермического процесса и механическое истирание отходов. Разгружаются биобарабаны на ленточные конвейеры, которые доставляют компост обратно в сортировочный корпус, где производится окончательная очистка компоста от балласта. Стекло и мелкий балласт ссыпаются в тележки-прицепы, а компост по системе конвейеров подается на складские площадки, где с помощью бульдозеров формируют штабеля, которые периодически перелопачивают и при необходимости увлажняют. Большую часть территории, отводимой под размещение мусоро-перерабатывающего завода, занимают складские площадки для дозревания и хранения компоста. Примерное время дозревания компоста на складе обычно не менее 2 мес. при высоте штабеля до 2 м. Мощность мусороперерабатывающего завода 90 тыс. т/год.

|

|

|

|

|

|

2015-01-21

2015-01-21 731

731