Рассмотрим наиболее часто используемый при расчетах поражающий фактор - воздушную ударную волну. Этот фактор характерен для ЧС, источниками которых являются взрывы конденсированных взрывчатых веществ, газо-, паро-, пылевоздушных смесей, а также применение обычных и ядерных средств поражения в условиях военного времени.

При воздействии ударной волны взрыва с конкретным значением давления во фронте здание или технологическое оборудование может быть не разрушенным (не поврежденным) или получить различную степень разрушения (повреждения) слабую, среднюю, сильную, полную. Численные значения давлений, при которых могут быть получены разрушения, получены экспериментальным путем и представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Степени разрушения зданий и сооружений при действии нагрузок от ударной волны

| № | Здания, сооружения и устройства различных видов транспорта | Значения ∆Рф (кПа), вызывающие разрушения | |||

| слабое | среднее | сильное | полное | ||

| Здания вокзалов, ТЭЦ с тяжелым металлическим или ж.б. каркасом и тяжелым стеновым заполнением | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-100 | |

| Здания кирпичные (блочные) многоэтажные | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |

| Здания кирпичные (блочные) малоэтажные | 8-12 | 12-25 | 25-35 | 34-45 | |

| Здания каркасного типа с легким заполнением | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 80-120 | |

| Здания тяговых подстанций, фидерных, трансформаторных | 10-30 | 30-60 | 60-70 | более 100 | |

| Контактная сеть ж.д., воздушные ЛЭП | 20-50 | 50-70 | 70-120 | более 120 | |

| Подземные кабельные линии электроснабжения и связи | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | более 1000 | |

| Подземные сети водопровода, канализации, газоснабжения | 400-600 | 600-1000 | 1000-1500 | более 1500 | |

| Станочное оборудование депо и мастерских | 25-40 | 40-60 | 60-80 | более 80 | |

| Кузнечно-прессовое оборудование | 50-100 | 100-150 | 150-200 | более 200 | |

| Вагоны, платформы, цистерны | 30-40 | 40-80 | 80-100 | более 100 |

Примечание:

Значения ∆Рф, вызывающие разрушения зданий, сооружений, приведены для условий расположения их длинной стороной к центру взрыва. При воздействии волны ∆Рф со стороны торцовых стен давления, вызывающие сильные и полные разрушения, могут быть в 1,5-2 раза больше.

В таблице 2.3. значения величины давления во фронте ударной волны, вызывающей определенную степень разрушения, приведены для ядерного взрыва. Считается, что одинаковая степень разрушения ударной волной взрыва ВВ или газовоздушной смеси (ГВС) имеет место, если давление во фронте ударной волны взрыва ВВ или ГВС в 1,5-1,7 раза выше давления во фронте ударной волны ядерного взрыва.

Возможная степень разрушения здания (оборудования) зависит от величины избыточного давления во фронте воздействующей ударной волны взрыва (∆Рф), а также от вида и конструкции здания (оборудования). Определяется она путем сравнения величины избыточного давления во фронте воздействующей ударной волны ∆Рф, и справочных данных величин давления ударной волны, вызывающих различную степень разрушения (повреждения) рассматриваемого здания или оборудования. Так как получаемые значения степени разрушения зданий и сооружений (в зависимости от величины избыточного давления) носят вероятностный характер, возникла необходимость выразить состояние сооружения одним обобщенным показателем устойчивости. Показатель, с помощью которого стало возможным определить состояние сооружения при воздействии ударной волны взрыва в зависимости от соотношения ∆Рф /∆Рф *, называется обобщенным показателем устойчивости здания (сооружения) и обозначается ξзд.

Для зданий и сооружений величину ξ зд определяют из соотношения

(2.5.)

(2.5.)

где ∆Рф - давление во фронте воздействующей ударной волны;

∆Р*фзд - давление во фронте ударной волны, вызывающее выход из строя здания, сооружения. Для производственных зданий и сооружений - это давление, вызывающее сильные разрушения; для жилых и административных зданий - это давление, вызывающее средние разрушения. Величины ∆Р*фздопределяются по справочникам.

1,25 - коэффициент запаса, учитывающий неточности в определении значений ∆Р*фзд.

Для технологического оборудования, размещенного в производственных зданиях определяется по формуле

(2.6.)

(2.6.)

где  - давление во фронте ударной волны, вызывающее выход из строя технологического оборудования или его сильные повреждения - определяется по справочникам;

- давление во фронте ударной волны, вызывающее выход из строя технологического оборудования или его сильные повреждения - определяется по справочникам;

К1 - коэффициент, учитывающий воздействие на оборудование обломков строительных конструкций здания

где Кт - коэффициент, учитывающий тип ограждающих конструкций здания и имеющий значения;

где Кт - коэффициент, учитывающий тип ограждающих конструкций здания и имеющий значения;

Кт=1.2-для зданий с легкими ограждающими конструкциями (из асбестоцементных и металлических профилированных элементов);

Кт=1.6-для зданий с облегченными ограждающими конструкциями (из ребристых плит, панелей);

Кт=2-для зданий с тяжелыми ограждающими конструкциями (сплошных ж.б. плит, кирпичной и блочной кладки);

К2 - коэффициент, учитывающий снижение давления в затекающей внутрь здания волне по сравнению с давлением во фронте проходящей ударной волны

Указанные рекомендации по определению величины ξ ТО правомерны для ударной волны ядерного взрыва. При воздействии ударной волны взрыва ВВ или ГВС величину ξ ТО определяют по формуле

(2.7.)

(2.7.)

где К1- коэффициент, учитывающий повреждения технологического оборудования обломками конструкций разрушившегося здания.

Величина К1 принимается равной:

К1=1............ если ξ зд < 0,5;

К1=1,15......... если ξ зд = 0,5....1,25;

К1=Кт........... если ξ зд > 1,25.

Вычислив значения обобщенного показателя состояния зданий и оборудования, определяют, в зависимости от величины ξ, вероятности получения разрушений различной степени, если речь идет о зданиях и сооружениях, или повреждений различной степени, если оценивается состояние оборудования. Далее на основе полученных данных вычисляют вероятность выхода из строя здания или оборудования

(2.8.)

(2.8.)

где Рi-вероятность получения разрушений (повреждений), приводящих к выходу из строя здания или оборудования;

i- степень разрушения (повреждения) здания или оборудования:

i=0 - отсутствие разрушения (повреждения). Всего принято рассматривать 4 степеней разрушения зданий:

i=1 - слабое разрушение (повреждение);

i=2 - среднее разрушение (повреждение);

i=3 - сильное разрушение (повреждение);

i=4 - полное разрушение (повреждение).

Характеристика степеней разрушения зданий приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Характеристика степеней разрушения зданий

| Степени разруше-ния | Характеристика разрушения |

| Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |

| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |

| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |

| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

Как было отмечено ранее, при суммировании полученных вероятностей (в зависимости от того, какой элемент объекта экономики рассматривается) определяется значение вероятности выхода из строя здания, сооружения или оборудования, а также производственного персонала. При определении вероятности поражения персонала считается, что в полностью разрушенных зданиях поражения получают 100% находящихся в них людей; в сильно разрушенных зданиях - до 60% (при этом 50% пострадавших может оказаться в завале); в зданиях, получивших средние разрушения, – 10:15% находящихся в них людей.

Таким образом, укрупненный алгоритм оценки производственных возможностей объекта экономики может быть следующим:

1. Определяется, исходя из прогноза возможной обстановки, численное значение поражающего фактора источника ЧС в районе объекта экономики.

2. Выявляется структура зданий, сооружений и технологического оборудования, а также количество и размещение производственного персонала, входящего в каждую систему объекта экономики (производственная, управления, коммунальная, материальных ресурсов).

3. Используя справочные таблицы, по зависимостям определяется обобщенный показатель устойчивости для всех элементов рассматриваемых систем объекта экономики.

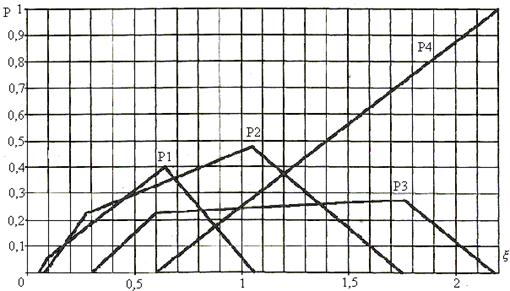

4. По графику, представленному на рисунке 2.4., определяются значения вероятностей получения разрушений (повреждений).

Рисунок 2.4. Зависимость вероятности разрушений основных производственных фондов от показателя устойчивости ( ): Р1 - слабых; Р2 - средних; Р3 - сильных; Р4 - полных.

): Р1 - слабых; Р2 - средних; Р3 - сильных; Р4 - полных.

5. Путем суммирования значений вероятностей сильных и полных разрушений, определяются значения вероятностей выхода из строя зданий и оборудования, а также потерь производственного персонала.

6. Зная вероятности выхода из строя зданий, сооружений, технологического оборудования и потерь производственного персонала, определяются значения вероятностей функционирования систем коммунальной, управленческой, материальных ресурсов, производственной.

7. Определяется производственные возможности объекта экономики.

Пример:

На железнодорожной станции, расположенной в крупном городе, в наиболее напряженные часы суток находится в обработке (погрузка, разгрузка, маневр) до 150 грузовых вагонов и 2 пассажирских состава (40 вагонов). С этой станции отправляется около 2,5 тыс. тонн грузов и около 2 тыс. пассажиров. Оценить возможный объем отправления грузов и пассажиров с этойстанции, которая оказалась в зоне действия поражающих факторовядерного взрыва с

Решение:

Определив, что средние повреждения вагоны получат при  , получим показатель

, получим показатель

По графику на рисунке 2.4., становится ясно, что при  вероятность сильных разрушений вагонов Р3=0,27, полных Р4=0,5. Суммарная вероятность выхода из строя вагонов составит

вероятность сильных разрушений вагонов Р3=0,27, полных Р4=0,5. Суммарная вероятность выхода из строя вагонов составит

а вероятность сохранения вагонов составит

Следовательно, из 150 грузовых вагонов можно ожидать сохранения только

вагонов,

вагонов,

а пассажирских

вагонов.

вагонов.

При средней норме перевозки в одном грузовом вагоне 16 т, а в пассажирском - 50 чел., получим, что после воздействия ВУВ объем отгружаемых материалов и изделий составит

а количество отправляемых пассажиров составляет

Следовательно, производственные возможности железнодорожной станции по перевозке грузов будут

а по перевозке пассажиров:

2015-02-27

2015-02-27 1526

1526