К сожалению, в последующие годы планомерность в ценообразовании была во многом утрачена. За три с половиной десятилетия оптовые цены пересматривались всего 2 раза. Розничные же цены вообще ни разу не подвергались общим изменениям, если не принимать во внимание повышения розничных цен в 1991 г. Больше «повезло» закупочным ценам. Они довольно часто повышались.

Не надо забывать и того, что в эти годы, т. е. в 1948–1952 гг., было осуществлено пять массовых снижений розничных цен на товары народного потребления. И на этот факт обычно и обращают внимание. Между тем снижение оптовых цен на продукцию промышленности и транспортных тарифов на грузовые перевозки, а также тарифов на тепло- и электроэнергию в укреплении рубля имеет намного большее значение.

По той простой причине, что товарная масса средств производства и объем транспортных услуг и услуг промышленного характера в 2–3 раза больше, чем розничный товарооборот. В те годы этот факт принимали во внимание, в последующем — игнорировали или не имели даже представления о его существовании.

В цены ежегодно оперативно вносились изменения при появлении каких-либо несоответствий.

Реформа не ограничилась введением в действие новых прейскурантов. Наблюдение — или, точнее сказать, строгий поквартальный контроль — результатов установления новых цен позволило уже через полгода внести существенные поправки в прейскуранты, затем еще через полгода вновь их уточнить, после этого с перерывом в один год вводить новые цены. Ценовой пресс на уровень затрат работал на полную мощность. Благодаря этому работники министерств и ведомств, а также руководство промышленных предприятий и транспорта находились в постоянном, буквально ежедневном поиске резервов, использование которых позволяло снижать уровень затрат на производство продукции.

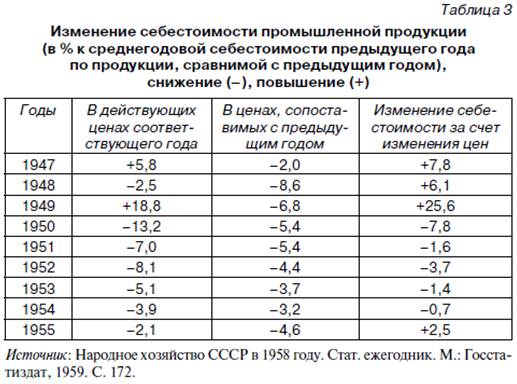

Данные табл. 3 показывают невероятно высокие темпы снижения себестоимости промышленной продукции. Это происходило при высочайших темпах роста производства, которые в этот период составляли 12–27% в год.

Высшее руководство страны, вероятно, отчетливо понимало, что в условиях отсутствия конкуренции действенным инструментом снижения затрат в производстве, которое было необходимо для формирования ресурсов всех видов для ускоренного развития, являются цены. Проводимая политика снижения оптовых цен была подобна приведению в действие своеобразного ценового пресса, давящего на уровень затрат. Поэтому себестоимость промышленной продукции снижалась и за счет использования внутрипроизводственных резервов. В целом же за пять лет (1950–1954 гг.) затраты в промышленности на единицу продукции снизились на 1 / 3 от уровня 1948 г. — на 32,4%.

Примечательно то, что в годы роста цен дефицит существовал, но как только начали снижаться и оптовые, и розничные цены, дефицит товаров исчез. Этот парадокс объясняется тем, что на фоне дефляции происходили два процесса: покупательский спрос населения возрастал, но его значительно перекрывало снижение покупательского спроса предприятий.

В 1962 г. трудоемкость (стоимость) продукции в промышленности и сельском хозяйстве СССР снизилась по сравнению с уровнем 1958 г. примерно на 25%. Если бы цены снизились в такой же степени, то выигрыш от повышения эффективности общественного производства получили бы все потребители пропорционально их доле в распределении общественного продукта. Но этот уравнительный принцип не дал бы социалистическому обществу нужных результатов. К примеру, в результате снижения розничных цен на 25% доходы низко- и высокооплачиваемых работников возрастут почти в одинаковой пропорции, но при этом, естественно, больше получит тог, у кого выше заработная плата. Следовательно, уровни жизни различных групп населения не только не будут сближаться, как это имеет место при социализме, а наоборот, разрыв между ними возрастет.

Неприемлемо также снижение уровня оптовых цен пропорционально снижению трудоемкости (стоимости). Дело в том, что увеличение потребности в накоплениях и других расходах на важнейших участках коммунистического строительства существенно обгоняет средний рост чистого дохода общества. Так, при снижении трудоемкости на 25% объем капитальных вложений в сопоставимых ценах увеличился в 1962 г. по сравнению с 1958 г. на 34%, расходы на социально-культурные мероприятия из государственного бюджета и других источников— на 36%, т. е. в 1,5 раза больше, чем средние темпы повышения эффективности общественного производства. Если бы уровень оптовых цен за эти годы снизился на те же 25%, что и трудоемкость, то на главных направлениях производственного и культурного строительства на хватило бы средств для обеспечения ускоренных темпов роста производства или, вернее, их можно было бы получить только путем дополнительной мобилизации средств — введения налогов, займов или чего-нибудь в этом роде. Почему? Снижение цен не уничтожает соответствующую часть продукции. Снижение цен перераспределяет чистый доход между предприятием и обществом. Проблемы с накоплением средств для соц-культмероприятий начнутся только в том случае, если эти соц-культмероприятия осуществляются силами самих предприятий, а не из бюджета.

Рост рентабельности с 1955 года был связан с ростом объемов ОФ, обновлением производства, ростом фондовооруженности.

С 1955 г., когда был проведен последний пересмотр цен, сумма прибыли возросла к 1962 г. на 18 млрд. руб., т. е. в 2,4 раза, в том числе по отраслям промышленности на 11,9 млрд. руб.—278% к 1955 г.

Однако для того чтобы прибыль стала активным инструментом стимулирования технического прогресса, необходимо вести систематическую работу по текущему пересмотру действующих цен, не допуская экономически необоснованных отклонений в уровне рентабельности.

Текущий пересмотр на практике – это в 1955 году, затем в 1967 году, потом в 1973, 1976-1977, 1981.

Значительные повышения цен на сельхозпродукцию, проведенные во второй половине 50-х годов, имели и негативные последствия. Так, довольно быстро стали дефицитными продукты

животноводства. Выход стали искать в повышении цен. В 1956 г. на 15% были повышены розничные цены на мясо и птицу и на 2% — на животное масло. В 1958 г. на 21% были повышены цены на алкогольные напитки.

В 1962 г. вновь были значительно повышены цены на мясо в среднем на 30%, и животное масло — на 25%. Это повышение было встречено населением с крайним недовольством. Открытое выступление трудящихся в Новочеркасске было жестоко подавлено, погибли люди, в том числе даже дети.

После этого руководство страны лишь в очень редких случаях шло на открытое повышение цен. Использовались методы скрытого повышения путем фальсификации продуктов. Впервые это было применено в хлебопекарной промышленности, так как стал весьма ощутимым дефицит хлеба. Но даже хлеба ухудшенного качества все равно было мало.

Фальсификация товаров получала все большее распространение. ГОСТы фальсифицированных товаров засекречивались. На новые виды тканей, одежды, обуви и т. д. устанавливались повышенные цены по принципу «Новый товар — новая цена». Все это, разумеется, не находило отражения в официальной статистике, индекс розничных цен оставался неизменным.

Между тем было предельно ясно, что добиться снижения затрат на рубль товарной продукции можно, не снижая себестоимость, а разными способами увеличивая цены. Широчайшее распространение получила практика установления надбавок к ценам за «улучшение технико-экономических параметров» продукции. Реально такие улучшения часто не требовались потребителям. Такой же эффект давало и освоение новой продукции с новой же — конечно,

повышенной — ценой. Пышным цветом расцвело симулирование научно-технического прогресса.

Госкомцен СССР формально было предоставлено право утверждения цен и тарифов практически на все основные виды продукции и услуг. На этот комитет возлагалась обязанность обеспечивать не только необходимую стабильность системы цен, но и своевременный их пересмотр по мере изменения условий производства и реализации продукции и услуг. Но все права и обязанности Госкомцен СССР, имеющие какое-то значение для совершенствования системы цен и ценообразования, буквально блокировались правами и обязанностями Совета Министров СССР в области ценообразования. Так, Совмин СССР не только разрабатывал и осуществлял меры по проведению единой политики цен, не только определял основные направления совершенствования системы цен и тарифов, но еще и решал вопросы изменения общего уровня оптовых цен на продукцию отраслей народного хозяйства и конечно же уровня розничных цен на товары народного потребления. К тому же Госкомцен СССР был ведомством как бы второй категории. Его вес и влияние в правительстве были много меньше, чем вес и мнение большинства отраслевых министерств, не говоря уже о союзных республиках, кроме, конечно, РСФСР, чьи органы вообще не имели какого-либо голоса при решении актуальных проблем.

Что понималось под общественно необходимыми затратами труда, никто из призывавших приближать к ним цены или отражать их в ценах никогда не пояснял. Но звучало это красиво, по-марксистски, хотя к марксизму это никакого отношения не имело. Те, кто требовал «приближать» или «отражать», просто не понимали разницы между двумя категориями: общественно необходимыми затратами труда и ценой. Первая — предельно или, даже можно сказать, абсолютно абстрактная категория. Вторая же — столь же предельно и абсолютно конкретная категория (цена на конкретный товар определенного сорта, качества и т. д.).

И невдомек им было, что за полтора столетия до них это же предлагал П. Прудон, получивший за такие мысли выволочку от К. Маркса. «Начинайте с измерения относительной стоимости продукта количеством заключенного в нем труда, — отмечал К. Маркс, — и тогда спрос и предложение неизбежно придут в равновесие. Производство будет соответствовать потреблению, продукты всегда будут обмениваться беспрепятственно, а их рыночные цены будут с точностью выражать их истинную стоимость. Вместо того чтобы говорить, как все люди: в хорошую погоду можно встретить много гуляющих, — г-н Прудон отправляет своих людей гулять, чтобы обеспечить им хорошую погоду».

Кроме того, К. Маркс прямо указывал: «Труд, затраченный на отдельный товар… совершенно невозможно исчислить».

Критика нелепого требования приближения или отражения в ценах

общественно необходимых затрат труда содержится в монографии «Цена

в хозяйственном механизме» коллектива авторов под руководством и ре-

дакцией Н.Т. Глушкова и А.А. Дерябина (М.: Наука, 1983. С. 24–36).

Второе требование, предъявляемое к системе цен и тарифов со стороны руководства страны, состояло в том, чтобы цены обеспечивали возмещение затрат и получение прибыли нормально работающим предприятиям. И опять-таки каких-либо объяснений по поводу того, какие предприятия считать нормально работающими, не было. Министерства и ведомства понимали под нормально работающими предприятиями такие, которые выпускают необходимую потребителям продукцию. А в плановом хозяйстве все товары реализовывались. Так или иначе произведенный продукт используется.

Получается, что почти все предприятия работают нормально.

Такой подход консервировал отсталость. В условиях, когда отсутствуют конкуренция и свободное ценообразование, централизованно устанавливаемые цены должны, как уже отмечалось выше, быть своеобразным прессом для затрат. И если при существующей технике и технологии на каком-то предприятии затраты выше цены, то это предприятие должно быть реконструировано либо вообще закрыто.

Дифференциация в затратах на производство одинаковой или аналогичной продукции колебалась от 1,5 до 10–15 раз и более по отдельным отраслям. Так, 1 т полиэтилена в Свердловске имела себестоимость 4,6 тыс. руб., и производили его несколько тысяч тонн.

В то же время по новейшей технологии выпускались сотни тысяч тонн при себестоимости 310 руб. за 1 т, т. е. почти в 15 раз дешевле.

В этих условиях безубыточная работа многих технически отсталых, несовременных, мелких и вообще полностью устаревших предприятий означала, что бездарно растрачивался труд. Закрытие же самых отсталых предприятий, выпускавших 1–3% валовой продукции, могло привести к росту производительности труда в целом по промышленности на 3–4% без уменьшения объемов производства или даже при некотором его увеличении. Такой эффект могло бы дать лучшее обеспечение сырьем, материалами и др.

Н.Т. Глушков не мог, конечно, согласиться со столь ошибочным решением проблемы: «На основе анализа решается вопрос, во-первых, соответствуют ли технология и организация производства данного продукта научно-техническому и общественному прогрессу. Чтобы цены были действительно экономическим рычагом интенсификации производства, необходимо отражение в них такого уровня затрат, который соответствует передовому

уровню эффективности производства. Во-вторых, в какой мере намечаемый объем производства продукции, ее ассортимент и качество соответствуют общественной потребности. Следует подчеркнуть, что выпуск даже нужной продукции по “любой цене” противоречит интересам экономического развития».

Для закрытия предприятия надо обладать политической волей. Цены могут сигнализировать о срочности и объективной необходимости этого (глубокая убыточность). Но принимать решения по данному вопросу органы ценообразования не могут. Закрытие даже одного предприятия порождает массу разного рода проблем: трудоустройство высвобождающихся работников, финансирование социальной сферы закрываемого предприятия, нахождение другого поставщика необходимой продукции и т. д.

Для решения таких проблем нужна политическая воля, подкрепленная глубоким пониманием существа проблем. К сожалению, в то время у высшего руководства страны ни того, ни другого не было. Поэтому всякий раз и хватались за разные показатели и методы, действие которых как бы автоматически решало все вопросы, — только чтобы уйти от них самих.

Мое понимание эпохи Хрущева: своеобразная вера в чудо и попытки сделать всё как-нибудь попроще и подешевле.

2015-02-27

2015-02-27 500

500