Твердые лекарственные вещества бывают так же чувствительны к высокой температуре, как и жидкие. Например, лекарственное растительное сырье может лишиться части своих действующих веществ. При неправильной сушке органов животных могут инактивироваться содержащиеся в них гормоны и ферменты. Изменения возможны и при сушке химико-фармацевтических препаратов в случае подготовки их к табле-тированию (потеря кристаллизационной воды, спекание, расплавление). Таким образом, температура и скорость сушки являются существенными факторами, влияющими на доброкачественность высушиваемых веществ. Высушивание твердых веществ производится как в контактных, так и в воздушных сушилках.

Теоретические основы сушки

Процесс сушки твердых лекарственных веществ в значительной степени зависит от характера связи удаляемой влаги с материалом.

ФОРМЫ И ВИДЫ ВЛАГИ. При классификации форм и видов связи влаги с материалом исходят из физической природы связи, определяющей ее качественные признаки, и из энергии связи, отражающей количественные признаки. Под энергией связи понимается энергия, которую надо затратить в условиях постоянства температуры и влагосодер-жания для отрыва от материала 1 моля воды. Под влагосодержа-нием материала понимается его влажность на абсолютно сухое вещество. Влагосодержание имеет размерность: кг влаги/кг материала. Для свободной воды энергия связи равна нулю.

Различают следующие формы и виды связи влаги с материалом: 1) химическую связь, которая характеризуется гидратной или кристаллизационной; эта влага в процессе сушки обычно не удаляется; 2) физико-химическую связь, которая характерна для всех видо$ внутриклеточной влаги: а) адсорбциоино-связаяной; б) осмотичеокй'-удержанной (влага набухания); в) структурной влаги; 3) физикоЛ^еханическую связь, которая охватывает влагу макрокапилляров (г>> 10~5 см) и влагу микрокапилляров (г<10~5 см).

Основанием для деления капилляров на макро- и микрокапилляры является соизмеримость длины свободного пробега молекулы пара с радиусом капилляра.

Энергия физико-механической связи равна нулю (это свободная влага^, химическая форма отличается резким увеличением энергии связи.

Независимо от характера связи влагу, прочно связанную с материалом, называют гигроскопической. Эта влага не может быть полностью удалена из материала путем сушки. Влага, удаляемая из материала в условиях тепловой сушки, называется свободной. Путем значительного увеличения температуры воздуха и снижения его относительной влажности можно удалить еще некоторую часть гигроскопической влаги. Эту часть влаги, которую еще можно удалить сушкой, называют связанной влагой.

При сушке твердых веществ обычно удаляют капиллярную и внутриклеточную влагу. Под капиллярной понимается влага, которая наполняет многочисленные макро- и микрокапилляры, пронизывающие массу суховоздушного растительного сырья или твердых тел зернистого строения. С внутриклеточной влагой приходится иметь дело при сушке эндокринного сырья и свежесобранных лекарственных растений.

МЕХАНИЗМ СУШКИ. Механизм сушки капилляропористых тел определяется закономерностями массопереноса внутри тел и на границе

8—163

ИЗ

раздела между твердой и газообразной фазами. Механизм внутреннего массопереноса определяется формой связи влаги с материалом: структурой капилляропористого тела и режимом сушки.

Внутри капилляропористых тел в ходе их сушки могут наблюдаться следующие виды переноса влаги: 1) диффузия жидкости; 2) диффузия пара; 3) молекулярный и конвективный перенос жидкости и пара; 4) проталкивание жидкости благодаря расширению защемленного воздуха при повышении температуры; 5) эффузия (молекулярное течение) пара в микрокапиллярах (г<10~5 см). Под эффузией понимается направленное, а не хаотическое (как при диффузии) движение молекул пара, причем ее особенность—■ перенос веществ от менее нагретых мест микрокапилляров к более нагретым. Эффузия возникает именно в микрокапиллярах, т. е. когда длина свободного пробега молекул пара соизмерима с радиусом капилляров; 6) тепловое скольжение пара в макрокапиллярах (г>10~5 см), возникающее при наличии перепада температуры по длине стенок капилляра и состоящее в том, что у поверхности стенок капилляра влажный воздух движется не против потока тепла, а по оси капилляра — в направлении потока тепла.

Проявление перечисленных видов переноса влаги в процессе сушки зависит от режима процесса и свойств высушиваемого материала.

На границе раздела фаз и вблизи от поверхности твердого тела в мягких условиях сушки (^<100°С) механизм массопереноса остается в основном молекулярным. По мере удаления от поверхности тела возрастает доля конвективного переноса массы, и в центре потока этот механизм становится преобладающим.

КИНЕТИКА СУШКИ. Процесс сушки, как и массообменные процессы, выражается уравнением массопередачи, объединяющим молекулярную и конвективную диффузии:

где W — количество испарившейся влаги; К — коэффициент массопередачи; F — поверхность раздела фаз; Рм— давление паров влаги у поверхности материала; Рп— парциальное давление паров в воздухе.

Движущая сила процесса сушки определяется разностью давления паров влаги у поверхности материала Рм и парциального давления паров в воздухе Рп, т. е. Рм—Рп. Чем больше эта разница, тем интенсивнее идет процесс испарения влаги. При Рм—Рп=0 наступает равновесие в процессе обмена влагой между материалом и средой. Этому состоянию соответствует устойчивая влажность материала, называемая равновесной влажностью, при которой процесс сушки прекращается.

Скорость сушки U определяется количеством влаги W, испаряемой с единицы поверхности F высушиваемого материала за единицу времени:

W

U = "pjr кг/м3с.

Удаление влаги происходит за счет испарения ее с поверхности (внешняя диффузия). Вместо испарившейся влаги под действием капиллярных сил к поверхности устремляется влага из внутренних слоев материала (внутренняя диффузия). Вначале испаряющаяся с поверхности влага легко восполняется притоком ее изнутри. В этот период высушиваемое вещество покрыто влажной пленкой и процесс поверхностного испарения можно сравнить с испарением без кипения со свободного зеркала жидкости.

По мере уменьшения влаги в материале его поверхность будет постепенно освобождаться от жидкой пленки, обнажаясь при этом. В данный период с поверхности будет испаряться лишь та влага, ко-

Рис. 64. Диаграмма процесса сушки. Объяснение в тексте.

Рис. 64. Диаграмма процесса сушки. Объяснение в тексте.

| Я | С' | ||

| \ | |||

| \ | |||

| \ | |||

| \ | |||

| ост. | \ | ||

| /VI | |||

| ву\ |

торая силами внутренней диффузии доставляется из глубинных слоев по капиллярам. По мере продолжающегося испарения влага все с большим трудом поступает к поверхности. В это время на скорость диффузии, что равнозначно скорости сушки, начинают оказывать влияние природные свойства материала и его способность задерживать влагу. В дальнейшем начинает прогреваться верхний слой высушиваемого материала. Вследствие этого часть влаги испаряется уже в капиллярах, не успев достигнуть поверхности. В этот момент свойство материала задерживать влагу проявляется особенно сильно. Продолжающееся падение скорости сушки продолжается до стадии равновесного содержания влаги в материале.

Процесс сушки может быть изображен в виде кривой, нанесенной на диаграмму с координатами: скорость сушки — влагосодержание (рис. 64). Из диаграммы видно, что кривая сушки имеет несколько отрезков. Отрезок СД соответствует периоду прогрева материала, является кратковременным и характеризуется неустановившимся состоянием процесса. Скорость сушки возрастает и к концу периода прогрева достигает максимальной величины. Отрезок СА представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс, которая соответствует периоду постоянной скорости сушки (период внешней диффузии). В этот начальный период сушки внутренняя диффузия настолько интенсивна, что обеспечивает поступление к поверхности более чем достаточного количества влаги. Поэтому при неизменном состоянии окружающего воздуха и постоянной температуре сушки количество паров, удаляемых с постоянной поверхности испарения, в этом случае будет одним и тем же. Точка А — начальная точка периода падающей скорости сушки, иначе говоря, критическая точка процесса сушки. В этот период скорость сушки полностью зависит от скорости диффузии влаги изнутр~и> Вначале скорость внутренней диффузии падает более или менее равномерно, поэтому и скорость сушки в данный отрезок времени снижается равномерно (равномерно падающая скорость сушки). Поэтому кривая отрезка АВ вначале имеет вид прямой линии и только потом переходит в кривую, характеризующую неравномерно падающую скорость сушки, которая, как отмечалось выше, соответствует процессу углубления поверхности испарения, когда влага начинает испаряться уже в капиллярах.

Конец сушки (равновесное влагосодержание) на кривой обозначен точкой В. Необходимо указать, что вначале к поверхности испарения подводится капиллярная влага как вполне свободная. Что касается внутриклеточной влаги, то она приходит в движение только после полного или частичного испарения капиллярной влаги. Стенки клеток проницаемы для воды и водяного пара.

Продолжительность процесса сушки, а следовательно, и производительность ее зависят от скорости сушки. Скорость сушки является равнодействующей многих факторов. Главными из них являются: 1) природные особенности высушиваемого вещества — его структура, характер

8* 115

связи с водой, химический состав и т. д.; 2) общая поверхность высушиваемого материала, зависящая от размера кусков, толщины слоя. Чем больше поверхность высушиваемого материала, тем быстрее протекает сушка; 3) количество влаги, подлежащее удалению; 4) влажность и температура воздуха. Чем выше температура воздуха и ниже его относительная влажность, тем быстрее протекает сушка; 5) скорость движения теплоносителя. Чем с большей скоростью проходит теплый воздух в сушилках, тем интенсивнее теплообмен между ним и высушиваемым веществом; 6) интенсивность перемешивания высушиваемого материала. Чем лучше перемешивается материал, тем больше активная поверхность испарения и тем быстрее, следовательно, протекает сушка.

Теплоноситель — нагретый воздух — представляет собой смесь сухого воздуха и водяного пара. Принося с собой тепло, воздух отдает его влажному веществу. Одновременно в воздух переходят пары влаги, выделившиеся из высушиваемого вещества. Однако способность воздуха насыщаться водяным паром не беспредельна, а ограничена вполне определенными величинами при данной температуре и данном давлении. За пределами насыщения пары выпадают из воздуха в виде тумана, что влечет за собой увлажнение вещества.

Способность воздуха выполнить задачи сушки определяется следующими параметрами: абсолютной и относительной влажностью, влаго-содержанием и теплосодержанием влажного воздуха.

Абсолютной (или объемной) влажностью воздуха называется масса в килограммах водяных паров, содержащихся в 1 м3 влажного воздуха.

Относительной влажностью воздуха называется отношение абсолютной влажности к максимально возможному количеству пара в 1 м3 воздуха при тех же температурах и давлении. Относительная влажность характеризует степень насшдения воздуха влагой.

Благо содержанием воздуха (х) называется количество водяного пара в килограммах, приходящееся на 1 кг абсолютно сухого воздуха. Величина х характеризует относительный весовой состав влажного воздуха.

Теплосодержание влажного воздуха (/) представляет собой сумму теплосодержания сухого воздуха и водяного пара, находящегося в нем.

Приняв обозначения: уп — относительная плотность водяного пара, находящегося во влажном ненасыщенном воздухе, в кг/м2; уи — относительная плотность водяного пара при полном насыщении воздуха в кг/м3; Рп — парциальное давление водяного пара при фактическом содержании во влажном воздухе в Н/м2; Рн — парциальное давление водяного пара при полном насыщении влажного воздуха в Н/м2; Gn — масса водяного пара во влажном воздухе; GCB — масса сухого воздуха в том же объеме; Мп и Мс — величины молекулярных масс водяного пара и сухого воздуха; Р — полное давление влажного воздуха в Н/м2, мож-нл составить следующие уравнения.

1. Для относительной влажности воздуха:

т. е. относительная влажность определяется как отношение плотностей или, поскольку плотность пара пропорциональна его парциальному давлению в смеси, как отношение парциального давления паров воды, находящихся в воздухе, к давлению насыщенного водяного пара при данной температуре. 2. Для влагосодержания воздуха:

С М

Из формулы относительной влажности следует:

Подставляя значение Рп и величины молекулярных масс, получим следующую зависимость влагосодержания воздуха от его относительной влажности:

х= 0,622 р__ р , кг водяного пара/кг сухого воздуха,

где 0,622 представляет собой частное от деления 29,27 (газовая постоянная сухого воздуха) на 47,06 (газовая постоянная водяного пара). 3. Для теплосодержания влажного воздуха:

/= 1000/ + 1970/х + 2493- 103х, Дж/кг сухого воздуха,

где t —температура влажного воздуха в °С; х — влагосодержание в кг влаги/кг сухого воздуха; 1000 — теплоемкость сухого воздуха; 1970 — теплоемкость водяного пара; 2493-103—-скрытая теплота парообразования при 0°С. Если за единицу количества тепла принята 1 ккал, эта формула примет вид:

/= 0,24/ + 0,46/* + 595* ккал/кг сухого воздуха.

где t — температура влажного воздуха в СС; 0,24 ккал/кг °С — теплоемкость сухого воздуха; 0,46 ккал/кг °С — теплоемкость водяного пара; х — влагосодержание в кг влаги/кг сухого воздуха; 595 ккал/кг — скрытая теплота парообразования при °С.

Параметр ф характеризует способность воздуха поглощать воду, испаряемую из влажного вещества, т. е способность воздуха уносить пары из сушилки. Совершенно очевидно, что нужно стремиться к тому, чтобы значение ф было наименьшим при входе воздуха в сушилку и наибольшим при выходе из нее. Однако значение ф не следует особенно близко подводить к единице во избежание опасности конденсации паров и, следовательно, отсыревания уже сухого веществу. Температуру, при которой воздух данного состояния, охлаждаясь при постоянном влагосо-держании, становится полностью насыщенным, называют точкой росы. При температуре точки росы дальнейшее охлаждение влажного воздуха ведет к выпадению из него влаги, что практически и наблюдается в виде росы, выпадающей на холодных предметах. Параметром / характеризуется количество тепла, доставляемое воздухом, которое расходуется на нагревание вещества и испарение содержащейся в нем влаги. Параметр х является основным при расчете сушилок.

ВОЗДУШНЫЕ СУШИЛКИ. Шкафные сушилки. Простейшей воздушной сушилкой является сушильный шкаф. Сушка в таких шкафах проходит неравномерно. В то время, когда на нижней полке материал уже высох, на верхней он еще влажный. Досушивая материал на верхней полке, мы тем самым будем перегревать его на нижней. В связи с этим решетки с материалом приходится время от времени менять местами.

Значительно более рациональными являются сушилки с принудительной циркуляцией воздуха-теплоносителя, например многокамерный сушильный шкаф (рис. 65). Внутри шкафа имеются две стойки 1 с набором выдвижных решеток 2. Калориферы 3 и 5 установлены вертикально по боковым стенкам внутри шкафа. Воздух в сушилку нагнетается вентилятором 4. Проходя через калорифер 3, он идет вдоль ряда верхних полок, отгороженных от нижележащих перегородкой 6. Дойдя до противоположной стенки, воздух подогревается калорифером 5 и возвращается назад к калориферу 3 по нижележащей камере, отгороженной перегородкой 6. После подогрева ток воздуха направляется к калориферу 5 вдоль следующей камеры и т. д., пока не дойдет до нижней камеры.

w w | к f \ | © I | ||||

| / | A \ | |||||

| у | \ \ \ | \ | -.. | |||

| \ \ | \ | |||||

| \ | ||||||

| \ | \ | |||||

| I | \ | |||||

| .- | ||||||

| A | ||||||

| - | ||||||

^Рмс. 65. Схема многоярусной ленточной сушилки.

. 65. Многокамерный сушильный шкаф. Объяснение о тексте.

Отсюда воздух, насыщенный водяными парами, выводится наружу через шахту в правой части шкафа. С помощью заслонки 7 часть влажного, но теплого воздуха можно примешивать к свежему воздуху.

Ленточные сушилки. Представляют собой бесконечную ленту из металлической сетки, движущуюся внутри камеры. Эти сушилки могут быть прямоточные-ji с противотоком. В сушилках с прямым потоком высушивание происходит на первых участках ленты. Далее почти высушенный материал приходит в соприкосновение только с охлажденным и влажным воздухом, что исключает перегрев материала. В сушилках с противотоком свежий воздух встречается с уже подсушенным материалом, а затем движется к влажному материалу и в охлажденном и влажном состоянии застает совсем сырой материал. Этим достигается лучшее насыщение воздуха и максимальное использование его теплоты. Высушенный материал имеет меньшую влажность, чем при прямом потоке. Недостаток — возможность перегрева.

Ленточные сушилки могут быть одноярусные и многоярусные. В одноярусной сушилке материал лежит, не перемешиваясь, что ухудшает сушку. В многоярусных сушилках (рис. 66) материал пересыпается с ленты на ленту и хорошо перемешивается. Длина такой сушилки значительно меньше.

В фармацевтическом производстве для сушки свежего растительного сырья нашли широкое применение отечественные пятиленточные сушилки СПК-30 и СПК-45 (сушилки паровые калориферные). Они состоят из 5 сетчатых ленточных транспортеров, натянутых на барабаны. Между ветвями каждого транспортера расположены батареи калориферов. Ширина ленты у СПК-30 1,25 м, длина около 5 м, общая рабочая площадь сети 30 м2 (у СПК-45 она составляет 45 м2). Сырье с подающего транспортера поступает на верхний транспортер; движется оно со скоростью 0,2 м/мин; с одной ленты на другую пересыпается с помощью специальных направляющих козырьков; для перемешивания сырья устанавливаются ворошители. Воздух проходит снизу вверх последовательно все зоны, нагреваясь 5 раз в калориферах. Пар давлением 3— 5 ат поступает параллельно в первый и второй калориферы; из второго он последовательно проходит через третий, четвертый и пятый калори-

,118

феры. Конденсат отводится от первого (на первой ленте было наиболее влажное сырье и, следовательно, больший расход тепла) и пятого калориферов. Воздух отсасывается из сушилки осевым вентилятором.

Аэрофонтанные сушилки

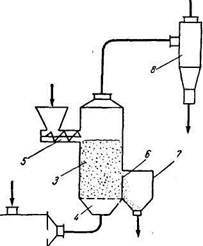

Аэрофонтанной называют сушку твердых веществ в кипящем (псевдо-сжиженном) слое. При этом способе сушки происходит быстрое выравнивание температур твердых частиц и сушильного агента и достигается интенсивный тепло- и массообмен между твердой и газовой фазами, в результате чего сушка заканчивается в течение нескольких минут. При сушке в кипящем слое в качестве сушильных агентов применяют топочные газы и воздух. Принципиальная схема сушки в кипящем слое показана на рис. 67. В камере смещения 2 топочные газы смешиваются с воздухом, нагнетаемым вентилятором 1, и поступают в нижнюю часть сушилки, представляющей собой цилиндрическую или прямоугольную сушильную камеру 3 с газораспределительной решеткой 4. Высушиваемый материал подается шнеком 5 в верхнюю часть камеры 3 и образует кипящий слой в восходящем токе газа, проходящего сквозь отверстия решетки 4. Высушенный материал пересыпается через порог 6 в сборник 7. Твердые частицы, уносимые потоком сушильного агента, отделяются в циклоне 8. Аэрофонтанная сушка непригодна для материалов, трудно поддающихся псевдосжижению и легко истирающихся, так как в этом случае резко увеличивается унос твердых частичек.

Сушка инфракрасными лучами

Инфракрасные лучи-1-невидимые лучи с длиной волны от 0,76 до 400 ммк. Они примыкает к красному участку видимой части спектра и заполняют область между ним и самыми короткими радиоволнами. Инфракрасное теплоизлучение способствует более интенсивному удалению влаги и в этом отношении имеет некоторые преимущества перед

| Топочные газы |

X >

X >

еж

Рис. 67. Сушилка с кипящим (псевдосжиженным) слоем. Объяснение <в тексте.

-м-

-м-

■м-1

За

За

-М-»

36

36

Рис. 68. Сушилка с силикагельными колонками. Объяснение в тексте.

Рис. 68. Сушилка с силикагельными колонками. Объяснение в тексте.

обычной воздушной сушкой. К тому же инфракрасные радиационные

сушилки более компактны. Инфракрасная сушка нашла применение

при сушке гранулята, но, несомненно/область ее применения в будущем

значительно расширится. '

Сушка токами высокой частоты

Сушка токами высокой частоты, или сушка с диэлектрическим нагревом, в настоящее время широко используется при сушке различных диэлектриков: пластических масс, смол, древесины и др. Этот метод сушки весьма перспективен для фармацевтического производства и применяется при сушке гранулята. Принцип диэлектрического нагревания заключается в свойстве молекул диэлектрика поляризоваться под действием электрического поля. Скорость поляризации молекул зависит от того, как часто электрическое поле меняет свое направление на прямо противоположное. При небольших частотах невелико и число поворотов молекул в единицу времени. С увеличением частоты возрастает и количество поворотов молекул. Повороты молекул, сопровождаемые внутренним трением, требуют некоторой затраты энергии электрического поля, которая при этом превращается в тепло. Поэтому с увеличением частоты будет возрастать и количество выделенного тепла.

Применяя диэлектрическое нагревание, влагу удается удалить при сравнительно низкой температуре, причем сушка проходит быстро, одновременно и равномерно по всей толщине высушиваемого материала. Ценным моментом является также возможность осуществления избирательного нагревания отдельных компонентов, входящих в неоднородный материал, что достигается путем подбора частоты колебаний.

0

Сорбционная сушка

Удалять влагу из влажных тел можно и без подвода тепловой энергии. В частности, влага может быть удалена путем ее поглощения адсорбентами. На рис. 68 представлена схема работы шкафной сушилки с силикагельными адсорбентами. Силикагель — обезвоженный и прокаленный гель кремниевой кислоты (SiO2-nH2O), обладающий высокими адсорбционными свойствами. Воздух, всасываемый в установку с помощью насоса /, последовательно проходит через калорифер 2, где

подогревается, затем через силикагельную колонку За и в совершенно сухом состоянии поступает в камеры сушилки 4. Влажный воздух из сушилки направляется в силикагельную колонку За, где освобождается от влаги и после подогрева в калорифере 5 возвращается в сушилку. Таким образом создается непрерывная циркуляция сухого нагретого воздуха, обеспечивающего быструю сушку гранулята (в течение 1—2 ч). В сушильной установке обычно бывают две силикагельные колонки, работающие поочередно. Когда колонка За утратит свою адсорбционную способность, в работу включается адсорбер 36, а адсорбер За подвергается регенерации, которая проводится путем прокаливания силикагеля при температуре до 300 °С. При этом полностью восстанавливается как его структура, так и адсорбционная способность. Шкафные сушилки с силикагельными колонками в фармацевтическом производстве нашли применение при сушке гранулята. Силикагельные колонки с равным успехом могут быть использованы для сушки веществ, удерживающих ценные экстрагенты (спирт, эфир и др.). В этом случае силикагелем будет адсорбироваться смесь паров воды с экстрагентом. После того как будет полностью использована адсорбционная активность силикагеля, через отключенную колонку пропускается пар. Проходя через слой силикагеля, пар десорбирует адсорбтив (например, спирт) и уносит его в конденсатор. Освобожденный от адсорбтива адсорбент регенерируется путем прокаливания.

подогревается, затем через силикагельную колонку За и в совершенно сухом состоянии поступает в камеры сушилки 4. Влажный воздух из сушилки направляется в силикагельную колонку За, где освобождается от влаги и после подогрева в калорифере 5 возвращается в сушилку. Таким образом создается непрерывная циркуляция сухого нагретого воздуха, обеспечивающего быструю сушку гранулята (в течение 1—2 ч). В сушильной установке обычно бывают две силикагельные колонки, работающие поочередно. Когда колонка За утратит свою адсорбционную способность, в работу включается адсорбер 36, а адсорбер За подвергается регенерации, которая проводится путем прокаливания силикагеля при температуре до 300 °С. При этом полностью восстанавливается как его структура, так и адсорбционная способность. Шкафные сушилки с силикагельными колонками в фармацевтическом производстве нашли применение при сушке гранулята. Силикагельные колонки с равным успехом могут быть использованы для сушки веществ, удерживающих ценные экстрагенты (спирт, эфир и др.). В этом случае силикагелем будет адсорбироваться смесь паров воды с экстрагентом. После того как будет полностью использована адсорбционная активность силикагеля, через отключенную колонку пропускается пар. Проходя через слой силикагеля, пар десорбирует адсорбтив (например, спирт) и уносит его в конденсатор. Освобожденный от адсорбтива адсорбент регенерируется путем прокаливания.

Ультразвуковая сушка

Наряду с описанными способами в практику фармацевтических производств начинает внедряться сушка в акустическом поле слышимых и ультразвуковых волн. Установлено, что для эффективной сушки с помощью ультразвука наиболее подходящими частотами являются 6—8 кГц.

| Влажный |

| . U SI U v!/l П 1 воздух |

Физическая сущность звуковой сушки до сих пор остается неясной, однако имеется ряд рабочих гипотез, обосновывающих частные случаи.

Физическая сущность звуковой сушки до сих пор остается неясной, однако имеется ряд рабочих гипотез, обосновывающих частные случаи.

| Загрузив материала |

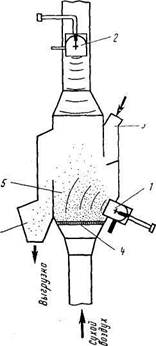

На рис. 69 изображена ультразвуко

вая сушилка для порошкообразных

материалов. Звук в ней получается с

помощью сирены — газоструйного

свистка. Сухой воздух, постоянно перемешивая материал, заставляет его «кипеть», образуя псевдосжиженный слой. Одна сирена расположена сбоку, максимально захватывая всю площадь. Когда высушенный материал начнет подниматься вверх, он попадет под действие акустического поля bjo-рой сирены. При этом частицы укрупняются и попадают в разгрузочный бункер.

Рис. 69. Звукофицировавная сушилка (с «ки-пящим» слоем).

1,1 — сирены; 3 — питатель; 4 — колосниковая решетка; 5 — вертикальный цилиндр; 6 — бункер.

2015-02-27

2015-02-27 3137

3137