Под новогаленовыми понимаются водноспиртовые, спиртохлороформ-ные и другие экстракционные препараты, содержащие сумму действующих веществ, специфичную для данного растительного лекарственного сырья. С этой целью полученные вытяжки максимально освобождают от всех сопровождающих веществ, которые для данного типа препаратов являются излишними и условно могут считаться балластными1. Очистка вытяжек qt балластных веществ производится как можно бережнее, без применения сильных химических реагентов или высокотермических процессов, с таким расчетом, чтобы препарат сохранил свою нативность, т. е. природное состояние действующих веществ, находящихся в растении. Выпускаются новогаленовые препараты биологически стандартизированными, т. е. с содержанием определенного количества единиц действия или действующих веществ в 1 мл или в 1 г.

Новогаленовые препараты, таким образом, существенно отличаются от обычных галеновых препаратов почти полным отсутствием сопровождающих веществ, в связи с чем по своему фармакологическому действию они приближаются к химически чистым веществам. По этой причине новогаленовые препараты могут применяться для инъекций. С галеновыми препаратами их роднит сложность комплекса действующих веществ.

Способы очистки растительных извлечений,

применяемые для выделения суммы действующих веществ

Использование специфических экстрагентов

При производстве галеновых препаратов применяются экстрагенты широкого спектра (вода, спиртоводные смеси), извлекающие, кроме основных веществ, также в большем или меньшем количестве сопровождающие вещества. В самой сущности галеновых препаратов, как уже отмечалось, заложена мысль, что эти сопровождающие вещества не являются балластными, а играют определенную роль в лечебном эффекте препарата. В связи с этим галеновые препараты проходят только первичную очистку — осветление и частичное удаление сопровождающих веществ с целью повышения устойчивости при хранении.

' Эти «балластные» вещества при комплексной переработке сырья в свою очередь могут явиться источником других суммарных препаратов.

' Эти «балластные» вещества при комплексной переработке сырья в свою очередь могут явиться источником других суммарных препаратов.

Совершенно по-другому обстоит дело при производстве новогаленовых препаратов, когда лечебное действие рассчитано на чистые вещества и все, что их сопровождает, должно быть удалено. Очевидно, в этих случаях экстрагенты должны быть с максимально узким спектром и извлекать как можно меньше балластных веществ или, наоборот, извлекать только их с тем, чтобы потом извлечь из сырья нужные действующие вещества. В связи с этим при производстве новогаленовых препаратов нашел применение круг органических экстрагентов и растворителей, последовательность использования которых зависит от особенностей сырья и природы комплекса действующих веществ.

Почти во всякой растительной вытяжке имеются белки. Это сложнейшие органические соединения, весьма чувствительные к воздействию самых различных внешних факторов (нагрев, УФ-радиация, ультразвук и др.). Под воздействием указанных факторов белки видоизменяются, образуют осадки. Этот процесс называется денатурацией белков. Процесс денатурации необратим. Этим свойством пользуются для очистки растительных вытяжек от белков. Если вытяжку кипятить, то денатурированный белок выделится в виде осадка, который отделяют фильтрацией. Кипячение позволяет освободиться только от белков.

Высаливание заключается в том, что под действием значительных количеств насыщенного раствора сильного электролита высокомолекулярные природные соединения (белки, камеди, слизи, пектины) выпадают из вытяжек в осадок. Это происходит потому, что при добавлении в вытяжку раствора электролита образующиеся ионы электролита гидратйр уютс я, "отнимая воду у молекул биополимера. Исчезает защитный гидратныи слой молекул биополимера. Наблюдаются слипание частиц и осаждение биополимера. Высаливание довольно широко применяется для очистки белковых лекарственных препаратов, например пепсина. Термин «высаливание» получил название от процесса осаждения белков при добавлении к их растворам хлорида натрия.

Необходимо иметь в виду, что различные соли обладают разным высаливающим свойством, которое объясняется способностью анионов и катионов к гидратации. Высаливающая способность электролитов зависит в основном от анионов. Анионы по своей высаливающей силе располагаются в следующий лиотропный ряд.

Для катионов имеется такой же лиотропный ряд: Li+>Na+>K+>Pb+>Cs+.

Наибольшей высаливающей активностью обладает Li2SO4, однако обычно для этой цели используют хлорид натрия, который дешевле.

Спиртоочистка

Механизм спиртоочистки аналогичен механизму высаливания. При добавлении к вытяжкам, обремененным биополимерами, спирта образуется осадок биополимеров. Спирт является сильногидрофильным веществом; при добавлении к водному раствору биополимеров он отнимает у их молекул защитную гидратную оболочку и при этом сам

15-163

гидратируется. Спиртоочистка находит широкое применение при получении галеновых препаратов, причем эффект частичной очистки от биополимеров достигается уже в процессе экстракции сырья, если применяется в качестве экстрагента спирт концентрации не ниже 70%.

гидратируется. Спиртоочистка находит широкое применение при получении галеновых препаратов, причем эффект частичной очистки от биополимеров достигается уже в процессе экстракции сырья, если применяется в качестве экстрагента спирт концентрации не ниже 70%.

Диализ и электродиализ

Явления диализа и электродиализа находят некоторое применение при очистке растительных вытяжек. Диализ_основан на свойствах молекул биополимеров, имеющих большие размеры, не проходить через полупроницаемые мембраны, в то время как вещества с меньшими размерами молекул проходят через них довольно свободно. Для диализа используют пленки из желатина, целлофана, коллодия, нитроцеллюлозы.

Процесс диализа протекает обычно довольно медленно. Диализ ускоряется при повышении температуры, увеличении площади диализа и приложении электрического тока. В последнем случае наблюдается явление электродиализа, 'которому подвержены в основном вещества, распадающиеся на ионы.

Простейшая установка для электродиализа состоит из ванны, разделенной двумя полупроницаемыми перегородками на три отсека. В крайние отсеки опущены катод и анод, в средний отсек наливается диа-лизуемая вытяжка. Катионы под действием электрического тока двигаются через полупроницаемые перегородки-к аноду, анионы — к катоду. В среднем отсеке остаются вещества, которые не проходят через полупроницаемые перегородки. В процессе работы периодически или непрерывно производится отвод вытяжки растворов продиализованных веществ.

Сорбция

Методы очистки природных веществ сорбцией сейчас развиты очень широко. Сорбцией вообще называется процесс поглощения газов, паров, растворенных веществ твердыми и жидкими поглотителями. Различают несколько видов сорбции.

Адсорбция — поглощение вещества на поверхности сорбента. Поверхность сорбента обычно очень велика, так как на ней имеется огромное количество пор. Так, поверхность 1 г активированного угля имеет площадь, равную 600—1000 м2. Процесс адсорбции имеет селективность и позволяет адсорбировать определенные вещества из раствора.

Абсорбция — поглощение вещества всем объемом твердой или жидкой фазы. Абсорбцию используют, например, при получении эфирных масел. При получении эфирных масел анфлеражем цветы помещают в закрытый сосуд над жиром, который всей своей массой абсорбирует эфирное масло.

Хемосорбция— поглощение веществ с образованием химических к соединений. К хемосорбции относится ионный обмен.

В производстве новогаленовых препаратов чаще используется адсорбция, чем абсорбция. Процесс адсорбции протекает следующим образом. Вытяжку пропускают через колонку с адсорбентом. Высокомолекулярные примеси довольно прочно оседают обычно в верхней части колонки на адсорбенте. Так как они сильно загрязняют адсорбент, от них стараются освободиться еще до адсорбции с помощью спиртовой или других видов очистки. Затем на адсорбенте адсорбируются либо действующие вещества, либо примеси; все остальное проходит через колонку с током растворителя. Затем, в случае необходи-

мости, действующие вещества элюируют, т. е. вымывают другим подходящим растворителем, и получают раствор очищенных веществ.

Адсорбент имеет ограниченную поглотительную способность, поэтому процесс адсорбции ведут до полного насыщения адсорбента.

Процессы адсорбции сопровождаются выделением тепла (чаще всего), поэтому снижение температуры благоприятно для сорбции, повышение— для обратного процесса, т. е. десорбции. Резкую границу между отдельными видами сорбции провести нельзя, поэтому при адсорбции наблюдаются элементы всех видов сорбции.

Адсорбция происходит вследствие взаимодействия сил межмолекулярного притяжения в неполярных адсорбентах- и силами электрического взаимодействия в полярных адсорбентах. Например, адсорбция на активированном угле объясняется межмолекулярными силами, на силикагеле больше сказывается электрическое притяжение. Обычно вещество на адсорбенте адсорбируется в виде тонкого мономолекулярного слоя, и естественно, его количество зависит от поверхности адсорбента.

Движущей силой процесса адсорбции является разность между равновесной концентрацией адсорбируемого вещества и его рабочей концентрацией. Чем больше разность концентраций, тем активнее идет процес адсорбции.

Количество адсорбируемого вещества g находят из уравнения массо-передачи:

g = рДСтЛ

где р — коэффициент массопередачи при адсорбции; АС — движущая сила (разность концентрации); F — поверхность; х — время.

Адсорбенты. К адсорбентам относятся высокодисперсные тела с большой наружной (непористые) или внутренней (пористые) поверхностью, на которой проходит адсорбция веществ из газов или растворов. Адсорбенты делят на две группы: а) непористые, например сажа, тонкоизмельченные порошки типа глин; б) пористые — силикагель, активированный уголь, некоторые глины, инфузорные земли. ■ Из адсорбентов широкое распространение получил активированный уголь. Получают его преимущественно из угля твердых древесных пород путем активации при 800—10 000°С. При этом смолы и продукты неполного сгорания, заполнившие поры исходного угля, частично сгорают или частично улетучиваются, в результате чего образуется много пор. Удельная поверхность активированного угля может достигать 1000 м2/г при диаметре микропор от 3 нм.

Уголь является гидрофобным адсорбентом и почти не адсорбирует воду. Поэтому он может использоваться для очистки вытяжек, легко адсорбирует на себе малогидрофильные вещества типа пигментов и др.

Кроме активированного угля, при проведении адсорбции применяют силикагель, который получают из растворимого стекла:

Na2Si03+2HCl > 2NaCl + SiO2 + H2°-

Осадок двуокиси кремния высушивают, измельчают и прокаливают. При прокаливании образуется большое количество пор. Так, как силикагель гидрофилен, он малопригоден для сорбции из водных растворов вследствие адсорбции молекул воды и поэтому применяется для адсорбции из гидрофобных растворителей — хлороформа, эфира, которые силикагель не адсорбирует.

Широко применяется также окись алюминия, которую получают из солей алюминия при воздействии щелочей.

В ряде случаев используют различные глинистые минералы (например, бентониты).

15*

|

Аппараты для адсорбции. Различают адсорберы: а) периодического и б) непрерывного действия.

|

| Рис. 106. Адсорбер периодического действия. Объяснение в тексте. |

Простейшим адсорбером периодического действия является колонка с адсорбентом (рис. 106). Этот адсорбер представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд / высотой 6—10 м и диаметром 0,6—1,2 м. Адсорбент загружают в аппарат через горловину 2 с крышкой. Для выгрузки имеется люк 5. Уголь высыпают на решетку 4, на которой помещены металлическое сито и холст. Раствор, поступающий на фильтрацию, подается через трубку 3, к которой присоединены патрубки с вентилями. По этим патрубкам подаются растворы различной цветности. По мере того как поверхность угля насыпается красителями, направляют растворы с более высокой цветностью. Это позволяет более полно использовать адсорбционную способность угля. Обесцвеченный раствор по трубке направляется в контрольный тканевый фильтр 6, в котором удерживаются увлеченные кусочки угля. Производительность такого адсорбера составляет 2—4 л/мин на 1 т угля, загруженного в колонку.

Простейшим адсорбентом непрерывного действия является батарея из нескольких колонок. Раствор проходит через первый адсорбер, очищаясь от примесей или, наоборот, отдавая адсорбенту действующие вещества. Как только через колонку начинает проходить окрашенная вытяжка или вытяжка с действующими веществами, подключают другую колонку. Очищенную вытяжку отставляют, а в первой колонке либо меняют адсорбент, либо производят промывку и десорбцию.

В последнее время для адсорбции начали применять аппараты, работающие на принципе псевдосжижения. Адсорбция в таком аппарате производится в состоянии «кипения» под действием подающегося снизу раствора.

Ионный обмен. В основе ионного обмена лежит реакция обмена ионами между неподвижным твердым ионообменным сорбентом и растворенным в растворителе веществом. Известны два типа ионообменных сорбентов: анионообменники — аниониты, обменивающие анионы, и катионообменники — катиониты, обменивающие катионы.

Пропустив через ионит растительную вытяжку, можно адсорбировать на ионите действующие вещества, а балластные вещества при этом будут проходить свободно через иониты. Затем с ионита снимаются действующие вещества при воздействии растворов кислот и щелочей. Ионным обменом можно очищать органические и неорганические кислоты и основания. На ионном обмене мы уже останавливались при деминерализации воды.

Жидкостная экстракция

Жидкостная экстракция широко используется при очистке новогаленовых препаратов и при получении чистых природных веществ. В основе жидкостной экстракции лежит переход вещества из одной жидкости (раствора) в другую, не смешивающуюся с первой. При жид-

костной экстракции имеются всегда две фазы. Переход из одной фазы в другую подчиняется законам массопередачи, растворимости и межфазного равновесия. В начале процесса жидкостной экстракции имеется жидкость с большим содержанием экстрагируемого вещества. При перемешивании с другой несмешивающейся или малосмешиваю-щейся жидкостью происходит переход вещества в другую фазу. Эффективность перехода определяется коэффициентом распределения

К=-7г-, который показывает отношение содержаний вещества в обеих

фазах при равновесии системы. Коэффициент распределения зависит прежде всего от растворимости вещества в каждой фазе. Если вещество очень хорошо растворимо в фазе В, а в фазе А — хуже, то большее количество вещества перейдет в фазу В.

Если С2>Сь то /С<1; если С2<Сь то К>1; если Ci = C2, то /С=1.

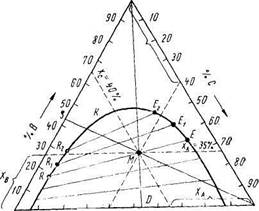

В процессе жидкостной экстракции возникает всегда тройная система: фаза А, фаза В и экстрагируемое вещество. Расчет тройных систем сложен. Он обычно проводится с помощью треугольных (триангуляр-ных) диаграмм (рис. 107). В этой диаграмме компоненты тройной системы А, В и С представлены точками, лежащими в вершинах равностороннего треугольника, причем длина каждой стороны принята за 100%. Состав тройной смеси определяется точкой М, лежащей внутри треугольника. Точки, лежащие на сторонах треугольника, выражают составы бинарных смесей. Состав тройной смеси определяется длиной отрезков, проведенных параллельно сторонам треугольника до пересечения с ними. Так, точка М характеризует тройную смесь, состоящую из 35% компонента Л, 25% компонента В и 40% компонента С.

С помощью треугольной диаграммы можно определить составы трехкомпонентной смеси жидкостей при изменении содержания в ней того или иного компонента. Так, если в смеси, соответствующей точке М, будет увеличиваться содержание компонента В, то по мере его добавления составы образующихся растворов будут изображаться на диаграмме точками, лежащими на прямой MB и тем более близкими к вершине В треугольника, чем богаче становится смесь компонентом В. Если же извлекать из смеси компонент В, то ее составам будут соответствовать точки, лежащие на прямой, MD и тем ближе к стороне АС треугольника, чем меньше становится компонента В в смеси. В смесях всех составов, отвечающих точкам, которые лежат на прямой

81007.

Рис. 107. Треугольная диаграмма для расчета тройных систем. Объяснение в тексте.

Рис. 107. Треугольная диаграмма для расчета тройных систем. Объяснение в тексте.

я 90 100%

70 Б0 SB 90 }ff 20 10 7.R

С 1007.

BD, при изменении содержания компонента В отношение количества остальных двух компонентов А и С будет оставаться неизменным.

Пусть вершина А треугольника соответствует исходному растворителю, вершина В — распределяемому веществу, вершина С — экстра-генту. Обозначим точкой 5 на стороне АВ треугольника состав исходной (двухкомпонентной) смеси. В процессе экстракции исходная смесь сначала смешивается с экстрагентом. Процесс смещения изображается CS, причем положение точки М, отвечающей составу смеси, зависит от соотношения количеств смешиваемых компонентов А, В, С и находится из пропорции:

gA + gB СМ

gc MS •

В этом выражении gA, gn, gc — количества компонентов А, В, С в смеси, а СМ и MS — длины отрезков прямой CS.

Полученная смесь расслаивается на две фазы: на экстракт Е — раствор, обогащенный распределяемым компонентом В, и на рафинат R — раствор, обедненный компонентом В, причем составы экстракта и рафината находятся в равновесии друг с другом. Линия, соединяющая точки равновесия составов экстракта и рафината, называется хордой равновесия, или конодой.

Наклон хорд равновесия определяется величиной коэффициента распределения Kv< причем для процесса, показанного на рис. 108, /С>1. При /СР<1 хорды равновесия наклонены в обратном направлении, при /Ср=1 хорды будут параллельны стороне АС треугольника.

Если содержание компонента В в смеси будет изменяться, равновесные составы рафината и экстракта будут лежать в концах других хорд равновесия. Так, при добавлении компонента В к смеси, изображенной точкой М, составы рафината и экстракта будут перемещаться на конце хорд RiEu R2E2 и т. д. При добавлении некоторой новой порции компонента В поверхность раздела между фазами исчезает и система становится однофазной (гомогенной). При этом хорда равновесия превращается в точку К, которая называется критической.

Положение хорд равновесия определяют опытным путем. Концы хорд равновесия соединяют так называемой бинодальной кривой. Область, ограниченная этой кривой, соответствует двухфазным (расслаивающимся) системам и является рабочей частью треугольной диаграммы. Область диаграммы, лежащая вне этой кривой, соответствует гомогенной системе и поэтому для расчета процессов экстракции неприменима.

Жидкостная экстракция может идти ступенчато и непрерывно. Ступенчатую экстракцию можно разделить на одноступенчатую — экстракция проводится в одном аппарате, многоступенчатую — экстракция проводится в нескольких аппаратах. Многоступенчатая экстракция может быть прямоточной и противоточной.

Аппаратура для жидкостной экстракции может работать на принципе и использовании гравитации и механического перемешивания. В гравитационных аппаратах используется разность плотностей растворителей разных фаз. На принципе гравитации работают различные насадочные колонки, которые могут быть с ситчатыми тарелками — перфораторами, полочного типа, распылительные и других конструкций. Из аппаратов с механическими перемешивателями нашли применение колонки с мешалкой и центробежные экстракторы, использующие центробежную силу для смешения и разделения фаз.

Распылительные экстракторы. Распылительный экстрактор представляет собой полую колонку, заполненную одной из жидкостей — сплошной фазой. На рис. 108 показан экстрактор, в котором сплошной фа-

зой является тяжелая жидкость. Для создания большей поверхности контакта фаз другая жидкость распыляется при помощи распределительного устройства в сплошной фазе. На определенном уровне капли дисперсной фазы сливаются и образуют слой, отделенный от сплошной фазы поверхностью раздела. Сверху и снизу экстракционная колонка расширена, что способствует лучшему отстаиванию фаз.

Экстракторы с тарелками-перегородками. В таких колонках (рис. 109) для уменьшения обратного перемешивания и для турбулизации потоков фаз установлены перегородки в виде чередующихся друг с другом плоских дисков (или тарелок) и колец. Расстояние между перегородками 75—150 мм и более. Контакт между фазами осуществляется при обтекании перегородок дисперсной фазой в виде тонкой пленки (при коалесценции капель) и при движении капель дисперсной фазы в пространстве между перегородками.

Пульсационные экстракторы. Пульсационный экстрактор (рис. ПО) представляет собой колонну с ситчатыми тарелками для перетока сплошной фазы. В колонке при помощи специального механизма (пульсатора) жидкости сообщаются пульсации — колебания небольшой амплитуды (10—25 мм) и определенной частоты. В качестве пульсатора чаще всего используют бесклапанный поршневой насос, присоединяемый к днищу колонны или к линии подачи легкой жидкости. При сообщении _2УЧПКпгти путт*.гяпий происходит многократное тонкое ди с- ич фяч, 1тТО о^уповлидярт инт енсивную м ассопе-

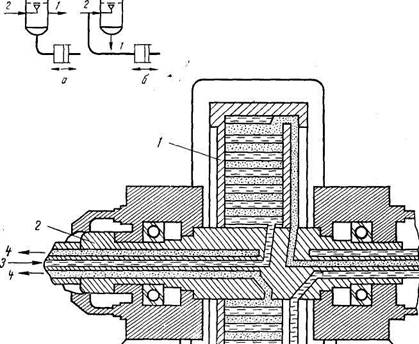

| Центробежные экстракторы.Наиболее распространен центробежный экстрактор, показанный на рис. 111.Корпус аппарата представляет |

редачу. Ц

t

А

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

|

А Рис. 109. Экстрактор с тарелками-перегородками.

1 — легкая жидкость; 2 — тяжелая жидкость; а — колонка с дисковидными перегородками; б — колонка с тарелковидными перегородками.

I Рис. 108. Распылительный экстрактор.

/ — тяжелая жидкость; 2 — поверхность раздела фаз; 3 — легкая жидкость; 4 — распределительное устройство.

Рис. ПО. Пульсационный экстрактор.

1 _ тяжелая жидкость; 2 — легкая жидкость; а — пульсатор присоединен к днищу колонки; б — пульсатор присоединен к трубопроводу для подачи легкой жидкости.

V/////////7/

V/////////7/

Рис. 111. Центробежный экстрактор.

/— барабан; 2 — вал; 3 — тяжелая жидкость; 4 — легкая жидкость.

собой цилиндрический барабан /, быстро вращающийся на горизонтальном валу 2 (1500—5000 об/мин). Внутри барабан разделен спиральной перфорированной перегородкой 3 на каналы 4 прямоугольного сечения. Контактируемые жидкие фазы подают с помощью насосов через вал по обособленным каналам, тяжелая жидкость подводится

к периферии барабана. В барабане жидкости движутся противотоком, они многократно смешиваются, главным образом при истечении через отверстия в перегородке, и разделяются под действием центробежных сил. Рафинат и экстракт удаляются также через обособленные каналы вала. Аппараты этого типа отличаются высокой интенсивностью разделения.

Номенклатура и технология производства

Многие новогаленовые препараты в настоящее время являются офи-цинальными и включены в ГФХ. Наряду с ними наша промышленность изготовляет ряд новых препаратов, которые нормируются ВФС. Значительное количество новогаленовых препаратов вырабатывается из лекарственных растений, содержащих гликозиды и прежде всего гликозиды сердечной группы (горицвет, ландыш, наперстянка). Новогаленовых препаратов, содержащих действующие вещества другой природы (алкалоиды, флавоноиды, кумарины и др.), имеется пока немного, хотя в последнее время заметно увеличился объем исследований и в этом направлении.

Препараты сердечных гликозидов

ПРЕПАРАТЫ ГОРИЦВЕТА. Адонизид* (Adonisidum). Препарат предложен Ф. Д. Зильберг (ВНИХФИ). Извлечения проводят в аппарате _типа Сокслета. Экстрагентом является смесь, состоящая из 95 объем-~ных частей хлороформа и 5 объемных частей спирта. После истощения сырья в экстракторе полученное извлечение упаривают в котле с паровой рубашкой до небольшого объема, добавляют воду в количестве, равном массе травы, и продолжают отгонку остатков хлороформа и спирта, в заключение удаляя их под вакуумом. Водный раствор гликозидов переводят в седиментатор, дают отстояться взвешенным примесям, после чего декантируют и фильтруют через нутч-фильтр или бумагу со слоем окиси алюминия толщиной 1 — 1,5 см. Очищенная таким образом вытяжка пригодна не только для внутреннего применения (как раньше адонилен), ко и для инъекций. После стандартизации и доведения активности препарата до 23—27 ЛЕД (или 2,7—3,5 КЕД) в 1 мл его эмулируют по.1. мл с добавлением в качестве консерванта 0,5% хлорэтона или фасуют в склянки из темного стекла по 15 мл, добавляя в этом случае 20% спирта и 0,5% хлорэтона.

Адонизид содержит сердечные гликозиды, в числе которых основным является адонитоксин, гидролизующийся на_. адонитоксигенин и L-рамнозу. Известно также присутствие цимарина и К-строфантинаГ Список Б. Сердечное (кардиотоническое) средство.

Для производства кардиовалена используется концентрат адонизида с содержанием 85 ЛЕД. Список А.

Адонизид — препарат с относительно значительным количеством сопутствующих веществ, наличие которых обусловливает необходимость изготовления и применения его только в виде раствора. В 1965 г. Н. А. Бугрим и Д. Г. Колесников (ХНИХФИ) предложили «сухой адонизид», представляющий собой желтоватый порошок, негигроскопич-~ный, стойкий при хранении в обычных условиях. Биологическая активность препарата 18 000—20 000 ЛЕД в 1 г.

Получение этого препарата основано на существующей технологии

производства адонизида с добавлением нескольких стадий очистки.

Сухой адонизид может употребляться в лекарственных формах вместо

жидкого адонизида и сухого концентрата горицвета с соответствую

щим пересчетом, а также в виде таблеток по 0,1 г с содержанием пре

парата 0,00075 г и в виде ампулированного раствора по 1 мл. /

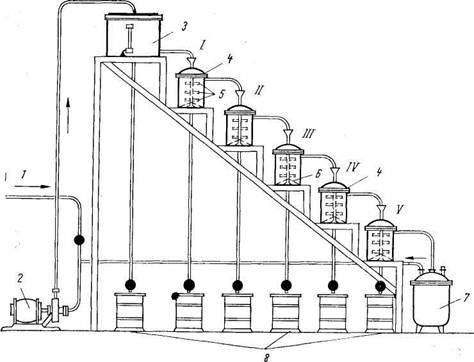

Рис. 112. Схема перфорационной установки.

/ — трубопровод; S — насос; 3 — бак; 4—i крышка; 5 —решетка-аппарат; 6 — перфорационная воронка; 7 —вакуум-аппарат; 8 — сборник.

ПРЕПАРАТЫ НАПЕРСТЯНКИ. Гитален • (Gitalenum). Препарат вырабатывается цзлистьев иаперстянки пурпурной (Digitalis purpurea) или крупноцветной (D. grandiflora). Производственный процесс базируется на способности одного из основных действующих веществ — гли-козида ^гиталина (в виде гликотанноида) легко растворяться в воде, развелешном "спирте и хлороформе. Поэтому измельченные листья экстрагируют 25% спиртом (по первоначальной прописи — водой). Полученную вытяжку упаривают в вакууме до небольшого остатка и перфорируют хлороформом. Перфоратор (рис. 112) представляет собой одну из конструкций аппарата для жидкой экстракции, работающего на гравитационном принципе с патрубками для вывода жидкости из нижней и верхней частей сосуда. Внутри сосуда находится труба, которая внизу заканчивается ситчатым воронкообразным расширением. Имеются и другие конструкции перфораторов (например, с ситчатыми дисками и др.). В перфоратор наливают хлороформ, после чего в трубу подают сгущенную вытяжку, которая стекает вниз в воронку и вследствие того, что она легче хлороформа, мелкими струйками поднимается вверх через весь слой хлороформа. В связи с тем что хлороформа значительно больше, чем водной вытяжки, а гликозиды легче растворимы в хлороформе, происходит их перераспределение между водой и хлороформом. После того как водная жидкость, скопившаяся над хлороформом, достигнет верхнего патрубка, она переливается во второй перфоратор для повторного извлечения. Жидкостная экстракция обычно производится в батарее из 4—5 перфораторов до полного извлечения гликозидов из водной жидкости. Перфорацией удается освободиться от балластных веществ (белки, слизи и др.), поскольку они в

хлороформе нерастворимы. Объединенную хлороформную вытяжку нейтрализуют_г_идрокарбонатом натрия и обезвоживают прокаленным сульфатом натрийрггостге чега через фильтр-грибок засасываний "ва-куум-аппарат; После отгонки 80—85% хлороформа в вакуум-аппарат засаеывают воду в количестве, равном исходной массе листьев наперстянки, и нацело отгоняют хлороформ. При этом гликозиды переходят в водный раствор, а в виде взвеси остаются примеси, удерживаемые хлороформом. Раствор фильтруют, после чего устанавливают его биологическую активность, которую проводят с одновременным добавлением 20% спирта и 0,5% хлорэтона в качестве консервантов. Фасуют в склянки из оранжевого стекла по 15 мл.

Препарат представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым своеобразным запахом, горького вкуса, нейтральной или очень слабой щелочной реакции. Содержит сумму гликозидов. В 1 мл содержит 4,4—5,6 ЛЕД (0,7—0,9 КЕД), что соответствует активности 0,1 порошка листьев наперстянки. Принимают внутрь (каплями при хронической недостаточности кровообращения. Кумулятивное действие выражено слабо. Список Б. При хранении на свету мутнеет и желтеет.

ч""" Кордигит •(Cordigitum). Первый отечественный новогаленовый препарат пурпурной наперстянки, вырабатываемый в виде порошка и выпускаемый в виде таблеток. Предложен Харьковским НИХФИ. Кордигит содержит сумму гликозидов и потому обладает меньшим кумулятивным свойством, чем чистые гликозиды наперстянки, и меньше раздражает желудочно-кишечный тракт.

Измельченные листья красной наперстянки заливают в экстракторе восьмикратным количеством 2,5% водного раствора ацетата свинца и настаивают в течение 12—24 ч. При этом в водную вытяжку переходят гликозиды, а белки, дубильные вещества и другие балластные вещества осаждаются ацетатом свинца прямо в клетке и остаются в растительном материале. Вытяжку сливают в сборник и сырье в экстракторе промывают таким количеством воды, чтобы общее количество вытяжки составляло примерно десятикратное количество по отношению к обработанному сырью. Для осаждения избытка ацетата свинца прибегают к сульфату натрия, концентрированный водный раствор которого прибавляют после предварительной нейтрализации вытяжки сухим гидрокарбонатом натрия (по лакмусу).

Отстоявшуюся и профильтрованную вытяжку подвергают жидкостной экстракции дихлорэтаном в батарее из 5 перфораторов. Водная жидкость как более легкая проходит через дихлорэтан снизу вверх и последовательно переходит самотеком из перфоратора в перфоратор, освобождаясь под конец полностью от гликозидов. Необходимо указать, что гликозиды красной наперстянки в дихлорэтане растворяются лучше, чем в воде. Перфорирование проводят до максимального насыщения дихлорэтана гликозидами. По мере этого насыщения выключают перфоратор за перфоратором и дихлорэтановые извлечения спускают в сборник. Здесь смеси дают отстояться, после чего дихлор-этановое извлечение отделяют от водного слоя. Извлечение далее обезвоживают прокаленным сульфатом натрия и после отстаивания засасывают в вакуум-аппарат фильтром-грибком. Дихлорэтан отгоняют при 40—45 °С, кубовый остаток пропускают через нутч-фильтр, промывая осадок на фильтре несколько раз дихлорэтаном. Для удаления смолистых веществ сгущенное дихлорэтановое извлечение несколько раз промывают 10% водным раствором гидрокарбоната натрия, после чего его высушивают сухим сульфатом натрия. После отделения и промывки его на фильтре дихлорэтаном фильтрат тонкой струей подают в бачок с авиационным бензином (или петролейным

эфиром) непрерывно работающей мешалкой. Выпавший в аиде_вавеси технический кордигит спускают на фильтр, где его^ промывают бензином, после чего" высушивают на стеклянных пластинках в сушильном шкафу при температуре 20—25 °С. Высушенный осадок ввиду его гигроскопичности сразу помещают в стеклянные банки.

Технический кордигит — порошок от желтого до светло-кремового цвета. Для получения чистого препарата порошок растворяют в воде в концентрации 1: 1000. При этом часть балластных веществ остается в виде взвеси и их отделяют фильтрованием. Водную вытяжку несколько раз экстрагируют хлороформом, количественно переводя кордигит,. в хлороформный раствор. Хлороформные вытяжки сливают вместе и фильтруют. Из фильтрата отгоняют хлороформ при температуре 35— 40вг~Сгущенный хлороформный остаток промывают 10% раствором натриячхшцкжарбоната (освобождают от остатка смол), после чего высушивают сухим натрия сульфатом. После фильтрования кордигит выделяют из хлороформа бензином (или петролейным эфиром). Выпавший чистый кордигит собирают на фильтре, промывают бензином и высушивают на стеклянных пластинках в сушильном шкафу при температуре 30—35°. Высушенный кордигит сохраняют в стеклянных банках в эксикаторах над серной кислотой. Кордигит вь*пускается в таблетках по 0,0008 г, что соответствует 0,1 г листьев наперстянки. У Дигален-нео (Digalen-neo). Этот препарат, предложенный Институтом фармакохимии АН Грузинской ССР, вырабатывается из листьев ржавой наперстянки (Digitalis ferruginea L.) и представляет собой спиртовое извлечение, содержащее сумму гликозидов этого вида наперстянки. В зависимости от степени очистки различают: 1) дигален-нео для подкожного и внутримышечного введения, выпускаемый в ампулах и консервированный 30% глицерина; 2) дигален-нео для внутреннего употребления во флаконах, консервированный 30% глицерина и 0,3% хлорэтона.

Измельченные листья экстрагируют 80% спиртом. Из полученной вытяжки в вакуум-аппарате ~ощшяют„ спирт (при температуре не выше 60 °С) до получения сиропообразного остатка. Затем в аппарат засасывают воду в.количестве около 75% от массы листьев и продолжают отгонку до полного удаления спирта. Остаток количественно переводят в отстойник, разбавля_к)т_вД40Й и жидкости дают отстояться от хло-. рофилла и других выделившихся балластных веществ. Для полного удаления хлорофилла, дубильных веществ и других балластных веществ к слитой от осадка жидкости прибавляют в небольшом избытке раствор свинца ацетата основного, смесь перемешивают и оставляют отстаиваться в течение 24 ч. Отстоявшуюся жидкость сливают в эмалированный котел с паровой- рубашкой, осадок переводят на нутч-фильтр и промывают несколько раз водой, принимая промывные воды в тот же котел. Далее к нагретой до 60—70 °С жидкости добавляют рассчитанное количество водного раствора динатрий-фосфата для осаждения избытка ионов свинца (РЬ). Отстоявшуюся (в течение 12— 24 ч) прозрачную жидкость сливают с осадка, переводят в вакуум-аппарат и сгущают при температуре 60—65 °С до сиропообразного остатка. Далее к остатку добавляют спирт в таком количестве, чтобы получилась смесь с содержанием 70% спирта, после чего ее взбалтывают с эфиром в течение 30 мин. При этом гликозиды переходят в спиртоэфирный слой, который отделяют от водного остатка и взбалтывание с эфиром продолжают еще несколько раз до полного извлечения гликозидов (проверка на отсутствие горького вкуса у остатка после испарения пробы эфирной вытяжки). Из полученного спиртоэфирного извлечения пначплс отгоняют эфир, а затем включают вакуум и отгоняют спирт при 40—60таС (450 мм рт. ст.). Таким образом, получают

водную концентрированную вытяжку, пригодную для приготовлений препарата, употребляемого внутрь. С этой целью после проверки биологической активности ее разбавляют водой и глицерином с таким расчетом, чтобы в 1 мл препарата содержалось 6 ЛЕД и 30% глицерина. Одновременно в качестве консерванта добавляют 0,3% хлор-этона и после отстаивания и фильтрования готовый препарат разливают в склянки из оранжевого стекла по 15 мл; 1 мл препарата соответствует 0,1 г листьев наперстянки.

С целью получения препарата, пригодного для инъекций, полученную концентрированную вытяжку повторно обрабатывают смесью спирта и эфира (как указано выше). После этого проводят биологическую оценку водного остатка, который затем разбавляют таким количеством воды и глицерина, чтобы в 1 мл препарата содержалось 3 ЛЕД (при содержании 30% глицерина). Приготовленный препарат тщательно фильтруют и разливают в ампулы по 1 мл.

\<HflaHTO3HA*(Lantosidum). Вырабатываемый из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata) препарат предложен ВИЛР в 1952 г. Лантозид иногда оказывается эффективным в тех случаях, когда длительное назначение строфантина и препаратов наперстянки пурпурной не дает результата. Кумулятивные свойства лантозида выражены меньше, чем у наперстянки пурпурной.

Крупный порошок листьев наперстянки шерстистой экстрагируют

24%_-^ашртом. В полученной вытяжке осаждают балластные вещества

добавлением 40% водного раствора ацетата свинца. Избыток из вы

тяжки удаляют с помощью достаточного количества раствора сульфата

натрия. Отстоявшуюся и профильтрованную спиртоводную вытяжку пе

реводят в реактор с мешалкой, где смешивают в течение 30 мин со

смесью хлороформа^и спирта (3+1 по объёму). После полного разделе

ния слоев нижний хлброформно-спйртбвый, 'содержащий гликозиды,

спускают и экстрагирование повторяют до полного извлечения гликози-

дов, обезвоживают прокаленным сульфатом натрия, фильтруют, после

чего сгущают под вакуумом до сиропообразного остатка, который вы

сушивают в вакуум-сушилке при 50—60 °С. Полученный аморфный от

желто-коричневого до зеленого цвета очень горький порошок растворя

ют в 70% спирте из расчета, чтобы в 1 мл содержалось 9—12 ЛЕД

(или 1,5—1,6 КЕД), что имеет место при концентрации раствора

1: 500—1: 700. Лантозид выпускается в склянках оранжевого стекла по

50 мл. Список Б..,

ПРЕПАРАТЫ ЛАНДЫША. Мргликон (Corglyconum). Препарат представляет собой сумму гликозидов листьев ландыша, очищенных от балластных веществ. Это слегка желтоватый аморфный порошок без запаха, горького вкуса, легкораство'римый в спирте, трудно — в во"-де. Препарат предложен Харьковским НИХФИ. Коргликон получают экстрагированием травы ландыша 80% этиловым спиртом в батарее, состоящей из 3 экстракторов, по принципу противотока. В первый экстрактор загружают 45 кг травы Ландыша, 3,6 кг карбоната кальция, 0,3 кг окиси кальция,- заливают 250 л 80% этилового спирта и экстрагируют 8—10 ч. Затем из первого экстрактора извлечение пе-ред авливак що второй путем подачи свежего экстрагента в первый экстрактор, После_ ввода в действие всех экстракторов начинают собирать эк стракт со " (Гкоростью' "20" л/ч. Спиртовой экстракт подают в вакуум^вЫгтрной аппарат" иТспирт доднрстью отгоняют при температуре 50—60°С и вакууме 670—700 мм рт. ст. К горячему кубовому остатку при перемешивании прибавляют раствор 10 г алюмокалиевых квасцов в 50. мл дистиллированной воды и дают отстояться в течение 3—5 ч. Отстоявшийся раствор фильтруют от смолы и передают на адсорбционную колонку. Смолу промывают до полного извлечения из нее гли-

козидов раствором хлорида натрия. Промывные воды фильтруют и также передают на адсорбционную колонку, которая заполнена 18 кг окиси алюминия. Вначале пропускают через колонку водное извлечение гликозидов, затем промывные воды и 40 л обессоленной воды. Прошедшее через колонку водное извлечение не должно содержать дубильных веществ. Проверяют рН очищенных водных извлечений: оно должно быть 6,0—7,0. Если рН ниже 6,0, извлечение нейтрализуют бикарбонатом натрия. К водному извлечению приливают 20 л хлороформа и перемешивают 15—20 мин. Операцию очистки хлороформом повторяют 2 раза (до обесцвечивания хлороформа). Далее к водному извлечению приливают 20 л смеси хлороформа и этилового спирта в соотношении 3:1, добавляют 3 кг сульфата алюминия и перемешивают 15—20 мин. Полученное хлороформно-спиртовое извлечение передают в осушитель, добавляют 8 кг безводного натрия сульфата, перемешивают 15—20 мин и отстаивают. Осушенное хлороформно-спиртовое извлечение упаривают при температуре 70—80 °С. ♦ К. кубовому остатку в количестве 6 л прибавляют 0,5 кг безводного сульфата натрия и 0,1 кг активированного угля, оставляют на 2 ч, а затем фильтруют. Очищенный и осушенный кубовой остаток упаривают на кипящей водяной бане при температуре не ниже 80—90 СС и вакууме 660—700 мм рт. ст. до сухого остатка, который растворяют в 3 л дистиллированной воды и подают на адсорбционную колонку с окисью алюминия.

Очищенный водный раствор гликозидов извлекают хлороформно-спиртовой смесью (4: 1), сушат безводным сульфатом натрия, "отгоняют органические раствсщители на водяной бане при вакууме 600—650 мм рт. ст. до 1 л кубового остатка. Затем к кубовому остатку приливают этиловый эфир, быстро перемешивают и эфир сливащт. Остаток растворяют в 1,3 кг ацетона, добавляют 0,1-кг активированного угля и фильтруют. Фильтрат упаривают до консистенции густого экстракта и полученный экстракт растирают с безводным эфиром, фильтруют, на фильтре остается порошок коргликона, который сушат на воздухе. Выход коргликона 100 г. Применяют в виде 0,06% водного раствора, консервированного хлорэтоном. Выпускается в ампулах по 1 мл (11— 16 ЛЕД). Применяется внутривенно в изотонических растворах глюкозы или хлорида натрия. По быстроте действия и другим показателям близок к строфантину и применяется в тех случаях, когда показан строфантин.

Препараты фенольных соединений

В настоящее время препараты, содержащие фенольные соединения, составляют вторую (после препаратов сердечных гликозидов) обширную группу новогаленовых препаратов. В их составе можно найти представителей всех известных классов фенольных соединений: кума-ринов, фурокумаринов, хромонов и разных флавоноидных соединений. Область медицинского применения фенольных препаратов в связи с этим также отличается разнообразием. Ниже мы приводим современную номенклатуру новогаленовых фенольных препаратов, выпускаемых отечественной промышленностью, с одновременным освещением технологии некоторых из них.

ПРЕПАРАТЫ КУМАРИ НСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ. Эскузан (Aescusanum). Новогаленовый препарат, представляющий водно-спиртовой раствор кумариновых гликозидов — эскузана и фраксина, вместе с незначительными количествами флавоноидов и тритерпеновых сапонинов. Получают из семян каштана (Aesculus Hippocastanum). Выпускается во флаконах по 20 мл. Применяется для профилактики

'

тромбозов, при венозном застое и расширении вен нижних конечностей, а также при геморрое. Действие рассчитано на эскулин и фраксин, обладающих свойствами дикумарина. ПРЕПАРАТЫ ФУРОКУМАРИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ. Псо-

рален (Psoralenum). Препарат содержит сумму двух изомерных фу-рокумаринов: псоралена и изопсоралена, находящихся в плодах и корнях псоралии костянковой (Psoralea drupacea Bge). Выпускается в таблетках (0,005, 0,01 и 0,02) и 0,1% раствор в 70% спирте. Применение псоралена основано на свойстве фурокумаринов сенсибилизировать кожу к действию света и стимулировать образование в ней пигмента меланина при облучении ее УФ-лучами. Этим самым восстанавливается пигментация кожи при витилиго. Наряду с приемом внутрь таблеток, втирают раствор в очаги поражения и в последующем их облучают УФ-лучами.

Аммифурин (Ammifurinum). Новогаленовый препарат, получаемый из семян амми большой (Ammi majus L.) и содержащий фурокумари-ны. Применяется с той же целью, что и псорален. Выпускается в таблетках в тех же дозировках и также в виде 0,1% раствора на 70% спирту.

Бероксан (Beroxanum). Новогаленовый препарат, получаемый из плодов пастернака посевного (Pastinaca sativa L.). Содержит фуро-кумарины ксантотоксин и бергоптен. Назначение, препараты и дозировки такие же, как у псоралена и аммифурина.

ПРЕПАРАТЫ ХРОМОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ. Ависан (Avi-sanum). Препарат, вырабатываемый из плодов амми зубной (Ammi visnaga L.), содержащий очищенную сумму фуронохромонов, включая келлин (до 8%), а также небольшое количество"" фурокумаринов и флавонов (акацетин). Выпускается в таблетках по 0,05 г.

Плоды амми зубной в народной медицине Востока и Египта применяются с древнейших времен для лечения почечных колик и являются эффективным и безвредным средством.

Анетин (Anethinum). Суммарный препарат, получаемый из плодов укропа пахучего (Anethum graveolens). Спиртоводный экстракт получают экстрагированием семян укропа 50% этиловым спиртом по принципу противотока в экстракционной батарее, состоящей из шести экстракторов. Является спазмолитическим средством.

Даукарин (Daucarinum). Препарат из плодов моркови (Daucus ca-rota L.). Производство протекает по технологической схеме, аналогичной анетину. После сушки экстракта и размола в шаровой мельнице его подвергают дополнительной очистке. Является спазмолитическим средством.

ПРЕПАРАТЫ ФЛАВОНОИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ. Фламин, (Flaminum). Новогаленовый препарат бессмертника (Helichrysum are-narium), содержащий сумму флавоноидных соединении, в которой около 15% составляет флавоногликозид, кемпферол. Предложен Харьковским НИХФИ в качестве желчегонного средства при холециститах и гепатохолециститах. Среднемелкий порошок цветов бессмертника экстрагируют 50% спиртом в батарее из 4 перколяторов методом.противотока. Вытяжку упаривают в вакуум-аппарате при температуре 65—70 °С и вакууме 600—650 мм рт. ст. Водный остаток, составляющий около 40% загруженной вытяжки, подвергают охлаждению до 0сС в аппарате с двощгой стенкой (где циркулирует охлажденный рассол) в течение 4 ч при работающей мешалке. Выпавшие смолы отделяются центрифугированием. После этого действующие вещества из водного остатка переводят в этилацетат — спиртовую смесь (9:1). Экстрагирование (выбалтывание) этой смеси проводят многократно, до тех пор пока смесь не будет бесцветной. Этилацетатно-спиртовые извлечения

соединяют, высушивают прокаленным сульфатом натрия, после чего фильтрат засасывают в вакуум-аппарат и выпаривают, вначале без вакуума (при 70—74 °С), а затем, когда на стенках начинает появляться осадок, под вакуумом до полного удаления экстрагента. Остаток затем досушивают в вакуум-сушильном шкафу. Фламин представляет собой желтый аморфный порошок горького вкуса, легкорастворимый в воде, нагретой до 55—56°С. Выпускается в таблетках по 0,05 г.

Препараты антрагликозидов

Из новогаленовых препаратов, содержащих антрагликозиды, промышленностью выпускаются только препараты крушины. \ Рамнил (Rhamnilum). Новогаленовый препарат, содержащий сумму антрагликозидов крушины. Вырабатывается из коры крушины. Предложен институтом фармакологии имени Кутателадзе АН Грузинской ССР. Для получения рамнила воздушно-сухое измельченное сырье извлекают водой при непрерывном перемешивании. Водное извлечение быстро отделяют от сырья и оставляют на 10—12 ч. Выпавший осадок отделяют, промывают водой, высушивают в вакууме при 50—55 °С и измельчают. Получается основной концентрат рамнила в виде оранжево-коричневого порошка без запаха и вкуса, содержащего 60—65% суммы оксиметилантрахинонов (ОМА). Дубильных веществ не содержит. Выход из растительного сырья рамнила-концентрата составляет 2,5-3%.

При водной экстракции сырья извлекаются хорошо растворимые в воде первичные гликозиды и находящийся в коре крушины фермент рамнодиастаза. Он гидролизует богатые сахарами гликозиды, отщепляя от них глюкозу, и образует плохо растворимые в воде вторичные мо-ногликозиды, в частности франгулин, из которого в основном состоит рамнил.

При получении рамнила учитывается также, что экстракция сырья и отделение водного извлечения должны заканчиваться по возможности в короткий срок. В противном случае наступает ферментация и выделившиеся моногликозиды осаждаются на растительном материале.

Выпускается в таблетках по 0,05 г основного концентрата. Применяется в качестве слабительного средства.

Препараты стероидных сапонинов

Первые новогаленовые препараты, содержащие стероидные сапонины, стали вырабатываться из диоскореи.

* Диоспонин (Diosponinum). Сухой очищенный экстракт из корней и корневищ диоскореи кавказской (Dioscorea caucasica Lipsky), содержащий сумму водорастворимых стероидных сапонинов.

Схема производства: сырье экстрагируют 80% спиртом в батарее по принципу противоточной мацерации. Экстрагент отгоняют под вакуумом до Vie объема вытяжки. К кубовому (водному) остатку добавляют алюмокалиевые квасцы для осаждения осмолившихся веществ (по 10 г на каждые 10 л). После фильтрации вытяжку направляют в адсорбционную колонку с окисью алюминия. Реасорбция проводится обессоленной водой. Вытяжку дополнительно очищают жидкостной экстракцией хлороформом. После этого следует экстракция суммы сапонинов селективным экстрагентом — хлороформно-спиртовой смесью (относительная плотность 1,32). После удаления под вакуумом экстрагента получается препарат в виде порошка. Выпускается в таблетках по 0,05—0,1 г. Применяется как гипохолестеринемическое средство при атеросклерозе.

_

Полиспонин. Сухой экстракт, содержащий стероидные гликозиды (сапонины), который получают из корневищ с корнями диоскореи ниппонской (Dioscorea nipponica Macino). Препарат антисклеротического действия. Предложен ВИЛ Р. Это аморфный порошок от кремового до коричневого цвета, легкорастворим в воде и практически нерастворим в 95% этаноле, эфире и хлороформе. Гигроскопичен, при неправильном хранении комкуется. Особенно эффективен при лечении начальных явлений атеросклероза. По своему действию не отличается от диоспонина, вырабатываемого из диоскореи кавказской.

Препараты алкалоидов

3prcn^*(Ergotalum). Препарат представляет собой сумму фосфатов алкалоидов спорыньи, очень мало растворимых в воде. Содержание алкалоидов в пересчете на эргокристин должно быть не менее 90%. Сохраняется в банках оранжевого стекла при температуре не выше 5°С. Список Б. Внутрь 0,001 г (0,003 г), под кожу 0,00025— 0,0005 г (0,0005—0,001 г). Выпускается в виде: 1) таблеток.^Ъэдержа-щих 1 мг суммы алкалоидов, и 2) 0,05% водного раствора в ампулах по 1 мл, вводимого под кожу или внутримышечно.

^/"Раунатин. Препарат, содержащий сумму алкалоидов (резерпин, серпентин, аймалин и др.) из корней раувольфии змеиной. Извлечение суммы алкалоидов из мелкоизмельченного сырья производится 10% раствором уксусной кислоты путем противоточной мацерации в батарее из 4 экстракторов. Срок настаивания 24 ч. Из 1 части сырья (после 4-го экстрактора) получают 7,6 части вытяжки, содержащей 0,5— 0,8% алкалоидов. Вытяжка переводится в реактор для выделения алкалоидов — оснований 25% раствором аммиака (до рН 9,0). Затем следует жидкостная экстракция хлороформом при включенной мешалке в течение 30 мин. После разделения фаз (отстаивание) спускают хлороформный слой в разделительную колонку. Далее проводится еще 1—2 раза выбалтывание хлороформом до отрицательной реакции на алкалоиды. Вытяжка, собранная в разделительной колонке, содержит 0,6—0,7% алкалоидов. Вытяжка подвергается сгущению под вакуумом до 7в загруженного сырья.

Кубовый остаток (сумма оснований алкалоидов) подкисляют концентрированной уксусной кислотой и проводят жидкостную экстракцию солей алкалоидов 5% раствором уксусной кислоты (2—3 раза). Разделение уксуснокислого раствора алкалоидов от кубового остатка (хлороформного) проводят в разделительной колонке.

Уксусное извлечение переводят вновь в реактор, подщелачивают 25% раствором аммиака и проводят количественную жидкостную экстракцию хлороформом в обычном порядке. Хлороформ отгоняют до получения кубового остатка, равного 7ю от загруженного сырья, после чего его тонкой струей вливают при интенсивном помешивании в сосуд с бензином. Выпадает осадок алкалоидов. Собирают на нутч-фильтре и промывают петролейным эфиром. Сушат в кювете вначале на воздухе, затем в вакуум-сушильном шкафу не выше 40 °С в течение 4 ч.

Выпускается в таблетках по 0,002 г. Применяется как гипотензивное средство при гипертонической болезни.

Препараты слизистых веществ

Источником новогаленовых препаратов, содержащих слизистые вещества, являются пока только листья подорожника большого.

Плантаглюцид (Plantaglucidum). Препарат, получаемый из водного экстракта листьев подорожника большого (Plantago major), представ-

16-163

ляет собой смесь полисахаридов. В четыре экстрактора, снабженных змеевиком и обогревом, загружают по 25 кг листьев подорожника, заливают 250—270 л воды, подогретой до 90—95 °С, кипятят 20— 25 мин, а затем настаивают 3—4 ч. Полученный ' водный экстракт фильтруют и подают в пленочный аппарат непрерывного действия для упарки под вакуумом: разрежение 80-104—93-104 Н/м2 (600—700 мм рт. ст.), температура 65—75°С.

Осаждение плантаглюцида из упаренного экстрагента производят в

реакторе при температуре 65 °С, в который из мерника подают трое

кратное количество 95% этилового спирта. Спирт прибавляют в тече

ние 30 мин при непрерывном перемешивании, после чего выделившему

ся плантаглюциду дают отстояться в течение 3—4 ч. Надосадочную

жидкость с помощью вакуума отсасывают в сборник. Выход планта

глюцида составляет 7—8% по отношению к сырью. Полученный в виде

суспензии плантаглюцид отфильтровывают на нутч-фильтре, промы

вают этиловым спиртом и сушат в вакуум-сушильном шкафу при тем

пературе 50—60°С и разрежении 80-104—93-104 Н/м2 (600—700 мм

рт. ст.) до содержания влаги не более 10%- Высушенный плантаглю

цид загружают в шаровую мельницу и измельчают в тонкий порошок,

а затем просеивают на сите, число отверстий которого должно быть

1000 на 1 см2. ' т

Плантаглюцид применяется для лечения желудочно-кишечных расстройств и язв желудка.

2015-02-27

2015-02-27 4948

4948