Изучение политики есть изучение принятия общественно значимых решений.

Richard Snyder

Партии понимаются как продукт социальной и политической среды. Значительно более вероятно, что они являются зависимыми переменными, чем независимыми переменными.

Morton Grodins

Системно-психологическое описание общественно-политических движений сочетает в себе систему В. А. Ганзена и схему Мастерса. Система В. А. Ганзена, подробно изложенная в его-

монографии, использовалась в исследованиях кафедры и лаборатории политической психологии Петербургского университета, часть из которых приводится в этой книге. Схема Мастерса предназначена для описания того, что он называет «полем политической теории», и опирается на традиции исследования. политических организаций на Западе. Это существенно, потому что политическая психология сформировалась как самостоятельная дисциплина за рубежом на базе моделей такого типа. Сопряжение разработок отечественных и зарубежных специалистов в области изучения политической психологии принесет новые открытия и идеи.

|

|

|

В. А. Ганзен исходит из идеи базиса системного описания. Он считает, что базис — это множество знаковых объектов, которое характеризуется полнотой и упорядоченностью. Базис определяется числом элементов и типом отношений между ними. Как отдельные элементы базиса, так и их полный набор должны иметь отчетливую психологическую, логическую или системную интерпретацию. Интерпретация может быть и многозначной. Например, спектр можно рассматривать как последовательность цветов, выраженных соответствующими понятиями, и как последовательность чисел, выражающих частоту или длину волны электромагнитных колебаний. Широко известна также психологическая интерпретация цветов. Цветовой спектр, хотя и является физическим понятием, представляет собой строгий базис для построения психологических описаний. Как у базиса, у него есть и другие достоинства: возможность использования в линейной и в круговых формах.

Этот пример из монографии В. А. Ганзена приведен в развернутом виде, чтобы пояснить глубину взаимопроникновения системных описаний из физики в психологию, в математику, и наоборот. Тем более, что именно такая система будет использована в настоящей книге и описана в этой и последующих главах применительно к нуждам политической психологии.

Совпадение построений этих двух авторов начинается с того, что каждый из них для своих целей использует пентабазис, состоящий из четырех рядоположенных понятий. У В. А. Ганзена это тетрада: пространство, время, информация, энергия и одно объединяющее понятие — субстрат. На нем он выстраивает уравновешенность, повторяемость, соразмерность, соподчиненность и объединяющее — единство. Далее, не отрываясь от этого базиса, он дает системное описание психологии: социальная психология, психология развития, психология деятельности, психология различий и общая психология. У Р. Мастерса базис составляют хорошо ему известные и понятные четыре экстремума в четырехпольной таблице, отождествляемые с научными позициями Антифона, Аристотеля, Гоббса и Маркса.

|

|

|

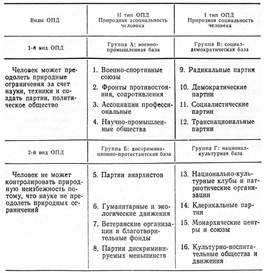

Таким образом, для системно-психологического описания всех возможных общественно-политических движений мы использу-

ем четырехпольную матрицу Masters, сохранив ее смысл и суть, но дополнив ее строки и столбцы психологическим содержанием, следующим из концепции В. А. Ганзена. Кроме того, внутри каждого поля производится дифференциация партий, внесенных туда по совокупности признаков, исходя из психологического базиса (табл. 1.5.).

Таблица 1.5. Классификация общественно-политических движений (ОПД)

Таблица показывает, что все множество общественно-политических организаций, основной единицы исследований политической психологии, образует систему:

— одного рода —партий, общественно-политических организа-

ций,

— двух типов... I. психолого-бюрократического оптимизма

(оптимистического взгляда на человека, от природы социального).

II. психолого-технократического пессимизма (пессимистического взгляда на человека, от природы асоциального).

— двух видов.... I. ставки на научно-техническое развитие

(расчет на преодоление природных ограничений за счет знаний и техники). II. ставки на гуманитарно-культурное воспитание (расчет на понимание природных ограничений с помощью науки и образования).

— четырех групп: а) 1—4. военно-промышленной базы (пре-

одоления недостатков человека с помощью науки и производства. «Гоббс»).

б) 5—8. дискриминационно-протестантской

базы (терпимости к недостаткам чело

века при поддержке культуры и образо-

вания. «Антифон»).

в) 9—12. социал-демократической базы

(сочетания социальной природы человека и научно-технической революции «Маркс»).

г) 13—16 национал-культурной базы (расчета на социальность человека и воспитание традиций. «Аристотель»).

— 16классов............ (см. табл. 1.5.).

В каждом классе общественно-политических организаций может быть сколько угодно партий, которые при незначительных различиях в именованиях, программных формулировках будут иметь общую психолого-политическую основу. Не составляет большого труда систематизировать по табл. 1.5 все политические организации, зарегистрированные в Ленинграде—Петербурге к августу 1991 г., перечисленные в параграфе 1.1. и в ссылке 70.

Руководители и члены общественно-политических организаций, как правило, не рассматривают смысл своей деятельности с этой стороны, ограничиваясь разработкой моральных аспектов программ, их экономическим обоснованием и планами реорганизации государственного устройства. Глубинные истоки такого рода намерений изредка признаются, когда речь идет о совершенно откровенных проявлениях психологической сущности организаций, объявивших себя или националистическими, или интернациональными, или анархическими, или профессиональными. Признается, что их деятельности сопутствует особая форма поведения, речи, внешнего вида, стиля общения, предлагаемых методов решения политических вопросов. Это интерпретируется как атрибутика организации, но ни в коем случае не как истинные предпосылки политической общности на основе психологической близости.

Но ни в намерения автора этой книги, ни в задачи политической психологии не входит оценка различных партий как плохих или хороших, правых или неправых. Для психологии вообще любое психологическое качество есть реальная данность, которую ни психологи, ни кто иной не в состоянии устранить, даже если оно субъективно покажется им неприемлемым. Для человека любого психологического типа, для любого психологического качества человека есть и право, и место, и возможность не просто для существования, а полезного применения в жизни общества. Мысль о «плохости», например, меланхолического темперамента или слабого типа нервной системы также дика, как мысль о превосходстве мужчины над женщиной. Если кто-то и стоит на подобной точке зрения, он все равно не волен предотвратить рождения девочек, людей с меланхолическим темпераментом или со слабым типом нервной системы. Они непременно будут появляться, потому что являются обязательной частью жизни подобно тому, как зима или осень являются частью года. Без людей подобного типа будет нарушено психологическое равновесие в обществе, которое никогда не удастся компенсировать сангвиникам или людям с сильным типом нервной системы. Это часть более глубокой проблемы гармонии в психологии, жизни, политике. Все сказанное, понятно, не распространяется на патологическую психику, преступное поведение, криминальную политику. Здесь речь идет о нормальной психике, политическом поведении и гражданской политике.

|

|

|

Предыдущее пояснение необходимо для изложения психологических предпосылок систематизации партий. По моему опыту, люди чувствительно, иногда болезненно реагируют на свою психологическую квалификацию, пытаясь самостоятельно обнаружить или намеки на психическую неполноценность или требуя указания на особые психологические достоинства. Как правило, ни того, ни другого в данных психологического исследования личности, профессиональной или политической общности не присутствует. В профессиональном отборе и подготовке выделяется комплекс профессионально важных качеств (ПВК), необходимых для успешного исполнения какой-либо профессиональной деятельности, но и их параметры не характеризуют человека как плохого или хорошего.

|

|

|

Психологические предпосылки объединения людей разного возраста, национальностей, профессий, образования, пола в политические партии, по моему мнению, есть. Можно предполагать, что группа партий типа 1—4 по схеме Р. Мастерса соответствует по модели В. А. Ганзена доминированию в поведении человека свойств субъекта; партии типа 5—8 — соответственно свойств индивида, партий типа 9—12 — свойств индивидуальности, типа 13—16 — свойств личности. В. А. Ганзен считает, что индивид наименьшая единица в системе человека, сохраняющая

о нем информацию во времени. Основные отношения человека в системе индивида — отношения между родителями и детьми, отношения предков и потомков, т. е. отношения прежде всего временные. Личность — тоже наименьшая единица, но уже другой системы — общества. Человек как личность вступает в актуальные отношения с различными социальными единицами и другими людьми, своими современниками, локализующимися в различных областях физического и социального пространства. Человек как субъект, действующий в объективном мире и познающий его, противостоит этому миру благодаря своей сознательной активности. Человек как индивидуальность выделяется из общества, удовлетворяя свою потребность не только в единении с людьми, но и в дифференциации. Разумеется, эта потребность отдельных людей в индивидуализации является одновременно и объективной тенденцией общества к наращиванию разнообразия (21. С. 158—160). В психологии есть иные точки зрения на перечисленные понятия, но в данном контексте не ставится задача обсуждать этот вопрос. Важен принцип соотнесения политических явлений и психологических феноменов. Если он правомерен, то на месте схемы Р. Мастерса и модели В. А. Ганзена могут быть любые другие концепции, и это позволит с самых разных позиций проанализировать влияние психологии на политику.

Анализ исторических источников, мемуаров, воспоминаний участников политических событий косвенно подтверждают психолого-политическую систематизацию партий. Исследования, которые проводились в период 1987—1991 г. на кафедре и в лаборатории политической психологии СПбГУ, подтвердили присутствие психологического фактора в политике и факт психологической дифференциации представителей различных общественно-политических формирований, близкой к предложенной систематизации.

2015-02-27

2015-02-27 728

728