Идентификация травмоопасных воздействий предусматривает прежде всего оценку техногенного риска опасных промышленных объектов (ОПО) при авариях.

Для идентификации опасных объектов в России используют следующую нормативно-правовую базу:

РД 03.418-01. Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов;

РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов загрязнения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте;

РД 03.315-99. Положение о порядке оформления деклараций промышленной безопасности и перечень сведений, содержащихся в ней.

Основной подход к оценке техногенного риска ОПО, как правило, опирается на статистику аварий или на вероятный анализ: построение и расчет "деревьев событий" и "деревьев отказов". С помощью первых можно предсказать, во что может развиться тот или иной отказ техники, а с помощью вторых - проследить все причины, которые способны вызвать отказ техники.

По анализу вероятности рассчитывают риск реализации каждого отказа, а в итоге - общую вероятность (риск) аварии на ОПО. Построить дерево отказов можно в соответствии с рекомендациями РД 03.418-01.

Количественно анализ опасностей технических систем на основе оценки вероятности возникновения нештатных ситуаций упрощенно можно оценить соотношением R = 1 – e-λπ где λ - интенсивность отказов, 1/ч; т - время эксплуатации. Для некоторых технических систем интенсивность отказов λ, 1/ч, приведена ниже:

Механическое оборудование 10-2...10-4

Паровые котлы 10-2...10-5

Гидропневмоэлементы 10-2...10-4

Трансформаторы 10-3….10-6

Сварные соединения 10-5…10-8

Болтовые соединения <10-9

При построении полей суммарного техногенного риска R∑ от воздействия нескольких технических средств в зонах защиты следует использовать соотношение:

RT∑ (x, у) = ∑ RTi (x,y)

где R т i - величина техногенного риска i -го источника в точке селитебной зоны с координатами х и у, n - число источников техногенной опасности, одновременно оказывающих опасное влияние в этой точке пространства.

Максимальное значение индивидуального риска R и для человека в конкретной зоне его пребывания определяется суммированием величины естественного риска R ест в этой зоне с величиной индивидуального риска, возникающего от действия всех техногенных источников в этой зоне пребывания RT∑ по формуле

Rи = RT∑ + R ест

Приведенное соотношение для определения R и справедливо при одновременно происходящих естественно-техногенных событиях.

Условие отсутствия травмоопасности имеет вид:

Rи ≤ Rи доп

где Rи доп - допустимый (приемлемый) индивидуальный риск.

При оценке негативного влияния ЧП необходимо понимать, что аварии и стихийные явления, характеризуемые на их первой стадии значениями риска, в дальнейшем могут создавать в жизненном пространстве чрезвычайные ситуации. Состояние опасностей на таких территориях и акваториях описывают величиной вредных факторов - концентрациями вредных веществ и значениями уровней интенсивности потоков энергии, обычно представленных в безразмерных единицах, кратных ПДК или ПДУ. Характерным примером развития подобных событий является авария на ЧАЭС.

Полученные при этом значения потенциального техногенного риска RT позволяют определить социальный риск Rc по формуле:

Rc = ∫RT(x,y)φ(x,y)dS,

где φ (х, у) - плотность распределения людей на элементе территории dS; S - площадь территории, на которую распространяется условие

R и > R и доп.

Следует отметить, что принятые в РД 03.418-01 рекомендации по учету исходных данных не являются достаточно полными, поэтому и результаты анализа требуют определенного уточнения. На конечный результат определения риска влияют плотность жилой застройки - плотность населения (школ, больниц, кинотеатров, транспортных развязок и т. п.), а также способы использования опасного вещества в технологическом процессе, поэтому расчетные уровни индивидуального риска опасного химического объекта (ОХО) могут существенно измениться. Как правило, многие объекты, отнесенные ранее к неопасным, меняют свой статус и из неопасных становятся опасными.

Определенные шаги по учету влияния запасов вредных веществ на уровень опасности объекта уже сделаны. В соответствии с последними нормативными документами величина предельно допустимого количества вещества может быть уменьшена (вплоть до 0,1), если расстояние от объекта до селитебной зоны или зон большого скопления людей менее 500 м.

При оценке опасности проживания населения в конкретной зоне необходимо учитывать факты взаимного влияния ОПО. Даже если риск одновременного негативного воздействия отдельных объектов является маловероятным, необходимо учитывать их возможное совместное негативное влияние, особенно для условий расположения объектов в плотной жилой застройке. При этом следует учитывать, что радиусы зон поражения при авариях (по РД 52.04.253-90) весьма значительны.

13 Основные направления достижения

техносферной безопасности

Безопасность работающих и населения. Выражение для определения численности пострадавших в зоне действия источника опасностей NП можно записать в общем виде:

NП = NТRИ.Т + NВRИ.В,

где NT - численность людей, находящихся в травмоопасных условиях; NB - численность людей, находящихся во вредных условиях; RИ.Т - индивидуальный риск гибели людей от травмоопасных факторов; RИ.В - индивидуальный риск гибели людей от вредных факторов.

Из этого соотношения видно, что численность пострадавших можно снижать как за счет снижения индивидуальных рисков RИ.Т и RИ.В в, так и за счет уменьшения численности людей, находящихся в опасных зонах.

В первом варианте решения идут по пути совершенствования источника опасности и улучшения его обслуживания: снижают его техногенный риск за счет совершенствования объекта производственного процесса, улучшения подготовки операторов и т. п. Снижение техногенных рисков любой системы неразрывно связано со значительными материальными затратами, чем ниже риск, тем выше затраты.

Во втором варианте обычно используют дистанционное управление; роботизацию производства вплоть до создания "безлюдного производства"; вывод производственных зон из селитебных районов и т. п.

В реальных условиях возможности снижения техногенного риска бесспорно ограничены, впрочем ограниченным является и второй вариант решения проблем БЖД, так как не все технические системы можно перевести на дистанционное управление, роботизировать и т. п.

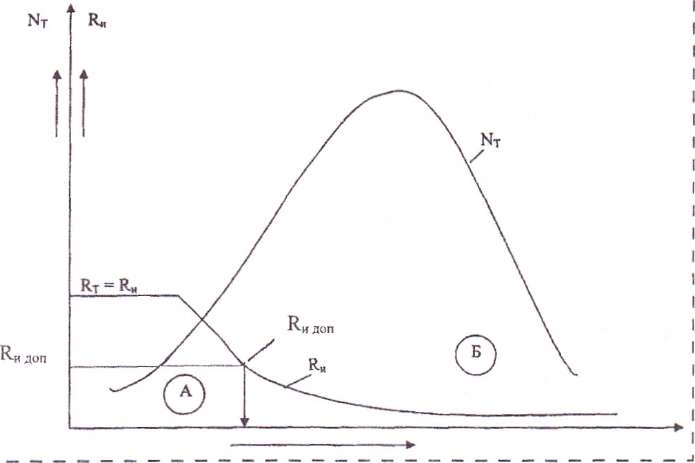

Характерное распределение численности лиц, подверженных влиянию риска опасного воздействия в примыкающем к источнику пространстве, как правило, неравномерно (рис. 13.1). Высоким рискам (зона А) обычно подвержена лишь малая часть работающих (операторы, обслуживающий персонал и т. п.), находящихся около источника опасностей или на промышленной площадке. В зоне Б (санитарно-защитная или селитебная зоны) риск уменьшается по мере удаления здания от аварийного объекта. Для зоны Б характерно Rи < Rи доп.

А - зона недопустимого риска; Б - зона допустимого риска; RИ - техногенный риск источника, RИ доп - индивидуальный допустимый риск

Рис. 13.1. Характерное распределение индивидуального риска и численности лиц, подверженных влиянию источника опасности:

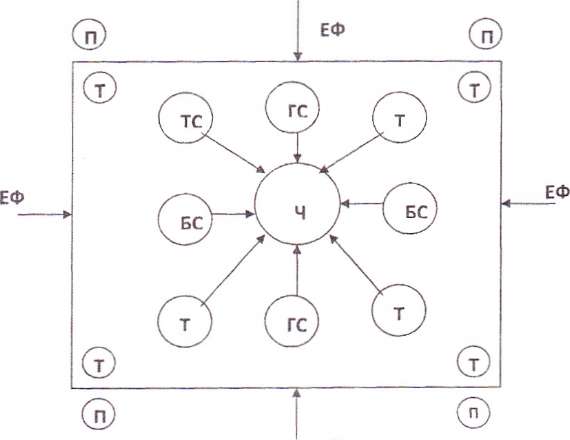

Полнее влияние техносферы на человека удобно анализировать, опираясь на принципиальную схему воздействия источников опасности на человека, представленную на рис. 13.2.

Рис. 13.2. Схема воздействия опасных факторов на человека в техносфере:

источники опасности: БС — бытовая среда; ГС — городская среда; ТС — техногенная среда (объект экономики); ЕФ — естественные негативные факторы; объекты защиты: Ч — человек (сообщество); Т — техносфера; П — природная среда

Из анализа процесса взаимодействия человека с техносферой следует, что в техносфере на человека негативно воздействуют:

- естественные факторы, а именно изменения климата, освещенности земной поверхности, метеоусловия и стихийные явления в природе;

- техника и технологии, управляемые операторами и выделяющие в техносферу различные материальные и энергетические потоки;

- городская среда (транспорт, объекты жилищно- коммунального хозяйства и т. п.);

- среда быта (технические средства, недоброкачественные продукты питания и т. п.).

В современных условиях наиболее доступным решением задачи о минимизации людских потерь в техносфере является:

- применение средств защиты от естественных опасностей;

- создание источников опасностей ограниченного влияния на людей;

- максимальное снижение численности лиц, подверженных воздействию источников опасности;

- применение средств и методов коллективной защиты от техногенных опасностей;

- применение устройств и средств индивидуальной защиты.

Защита селитебных и природных зон. На селитебные и природные зоны негативно воздействуют:

- объекты экономики, выделяющие газообразные, жидкие и твердые отходы, в том числе химические и радиоактивные, при работе в штатных и аварийных ситуациях;

- городская среда, выделяющая отходы жилищно- коммунального хозяйства, отходы транспортных средств, ливневые сточные воды, снежную массу и т. п.;

- бытовая среда, выделяющая жидкие и твердые отходы.

Основное уравнение, связывающие массу М отходов экономики с численностью населения и уровнем ВВП любого сообщества, а также с удельными отходами экономики т, приходящимися на единицу ВВП, можно записать в виде:

М= N·BBП · m.

Анализ тенденции изменения массы отходов, непрерывно поступающих от объектов экономики, свидетельствует о том, что единственным способом уменьшения их массы на перспективу является сокращение приходящихся на единицу ВВП отходов. Предварительная оценка показывает, что необходимое значение величины т к 2030 г. должно составить 0,2...0,25 от общего количества отходов 1970 г., поскольку к этому времени показатели N и ВВП неизбежно возрастут по сравнению с их значениями в 2000 г.

В современных условиях основная задача защиты окружающей среды сводится к минимизации отходов техносферы за счет рационального использования природных ресурсов, а также за счет утилизации отходов.

2015-02-04

2015-02-04 1728

1728