Лекция 9.

Классификация потребностей человека

План лекции:

1. Классификации потребностей человека.

2. Интенциональные классификации базовых потребностей.

3. Целевые и ценностные классификации потребностей.

4. Гуманистическая классификация потребностей А. Маслоу.

5. Систематизация потребностей: классификация, типологизация.

1. Проблематичность классификации потребностей. Относительно потребностей человека в науке предлагались разные варианты классификации, польский психолог К. Обуховский насчитал 120 классификаций. Мотивы и основания различны (у экономистов, психологов, социологов и т.д.). В итоге получается, что каждая классификация оригинальна, но узкопрофильна.

Выделить единую классификацию сложно. Тем не менее, П.М. Ершов в своей книге «Потребности человека» считает наиболее удачными две классификации потребностей − Ф.М. Достоевского и Г. Гегеля (табл. 1).

Таблица 1

Классификация потребностей человека по Ф.М. Достоевскому и Г.Гегелю

| Ф.М. Достоевский | Г. Гегель |

| 1. Потребности в материальных благах для жизни. | Физические потребности. |

| 2. Потребности познания. | Потребности права, законов. |

| 3. Потребности всемирного объединения людей. | Религиозные потребности. |

| 4. − | Потребности познания. |

Первую группу по Ф.М. Достоевскому и Г. Гегелю можно назвать потребностями витальными (жизненно-необходимые, основные), третью по Достоевскому и вторую по Гегелю − потребностями социальными, вторую по Достоевскому и четвертую по Гегелю − идеальными.

С формированием монотеистических мировоззрений формируется и разделение человеческих потребностей на низменные или греховные и возвышенные (на бытовом уровне нормальные и ненормальные (девиантные) потребности). Сложностью является определение нормы, а она переменна, определяется культурно-историческим периодом.

Практически в каждой отрасли человекознания используется свое понимание потребности. Поэтому выбирают различные основания для классификации потребностей. Приведем примеры популярных и имеющих практическую ценность классификаций.

2. Интенциональные классификации базовых потребностей. В этой классификации в основе лежит выделение основных направлений деятельности человека, соответственно, вызываемые ими потребности называются базовыми.

Базовые потребности − это всеобщие потребности, присущие всем людям. В отношении базовых потребностей можно выделить множество модификаций и характеристик.

Биологические потребности побуждают человека к овладению жизненными ресурсами, при этом внутри этой группы можно выделить антропологические потребности. Основанием для их выделения являются такие факторы, как различие людей по полу (сексуальные потребности), по возрасту, по расе, этнической общности и т.д.

Материальными мы называем потребности в средствах и условиях удовлетворения биологических, социальных и духовных потребностей. Среди многообразия этой группы потребностей К. Маркс выделял три: в пище, жилище и одежде. Норма материальных потребностей определяется существующей в культуре системой ценностей, уровнем развития материального производства, наличием природных ресурсов, положением человека в обществе. Материальные потребности не безграничны.

Внутри материальных потребностей можно выделить бытовые потребности − потребности комфорта жилья, безопасности, транспорта и других материальных средств организации повседневной жизни. Совокупность материальных потребностей и способов их удовлетворения определяет уровень жизни человека.

Социальные потребности существуют в бесконечном многообразии. Их можно классифицировать по трем признакам-критериям: потребности для других; потребности для себя; потребности вместе с другими.

Потребности «для других» − это потребности, выражающие родовую сущность человека (потребность общения, защиты слабых, потребность жертвовать собой во имя другого и т.д.). Потребность «для себя» − это потребность в социальном признании, в самореализации, в защите прав и достоинств личности, потребность власти и т.д. Особенностью группы потребности «вместе с другими» состоят в том, что они объединяют людей для решения назревших задач общества (потребность в безопасном социальном порядке, потребность в мире, потребность свободы выбора).

Духовные потребности − это стремления к выражению и обогащению духовности, которая проявляется в воле к достижению нравственных и эстетических целей, к следованию личному и общественному идеалу, сохранению общечеловеческих ценностей (знания о мире, обществе и человеке, искусство, литература, философия, музыка, художественное творчество, религия). Антипод духовности − бездуховность, т.е. осознание, не выходящее за пределы утилитарной пользы, не возвышающееся над суетой повседневной жизни.

3. Целевые и ценностные классификации потребностей. Сточки зрения временной перспективы, потребности различаются по отношению к иерархии целей. Можно выиграть сражение, но проиграть войну. Точно также и в человеческой жизни бездумное и некритичное удовлетворение сиюминутных потребностей иногда приводит к масштабным потерям и поражению в будущем. Эти потребности могут выступать как скоординированные, гармонизированные, соотнесенные друг с другом, но могут вступить и в противоречие («перестройка – развал страны).

В основе ценностной классификации потребностей лежит разделение потребностей в зависимости от их социально-гуманистической ориентации (ценности). Все потребности подвергаются оценки по степени соответствия общественным ценностям (по причине динамики ценности во времени, будет изменяться и эта классификация). По данному основанию можно выделить потребности антиподы: истинные-ложные, прогрессивные-регрессивные, разумные и извращенные (неразумные).

Разумные потребности − это потребности, удовлетворение которых способствует нормальному функционированию человеческого организма, росту социального престижа личности, ее гуманному развитию. Критериями разумных потребностей выступают: чувство меры в удовлетворении потребностей, не доводящее до деградации; гармоничное сочетание разных потребностей; соответствие потребностей способностям личности и наличию средств их реализации; управляемость потребностями.

Разумными можно назвать те потребности, которыми управляет человек, а не наоборот, и которые, присущи людям способным на самопожертвование, на защиту своего достоинства и достоинство своей Родины. Формирование разумных потребностей требует больших воспитательных усилий, концентрации воли, целеустремленного характера, а это задачи системы государственного управления, образования, воспитания, культуры, всего уклада общественной жизни.

Неразумные потребности − группа потребностей, которые создают тупиковые ситуации в функционировании организма, в развитии личности, наносят ущерб обществу, а в случае их массового распространения − приводят к деградации общества и дегуманизации отношений.

К ценностно-ориентированным потребностям также относится группа истинных и группа ложных потребностей. В литературе также встречается разделение потребностей на здоровые и нездоровые. Нездоровые потребности не отражают истинную нужду индивида и общества в нормальных условиях существования. Сами нездоровые потребности часто порождаются ненормальными условиями существования, деформациями социальной и ценностной структуры общества (алкоголизм и наркомания).

Отечественный исследователь Д. Никитин, предложив классификацию нормальных и аномальных потребностей, связал возникновение и развитие аномальных потребностей со спецификой функционирования человеческого разума и появлением избытка продуктов потребления (табл. 2).

Аномальные потребности образуются из нормальных тремя путями: усилением или ослаблением нормальной − потребности (3,7,8.); отрицанием нормальной (противоположность) − потребности (4,6,8,1 1,12.); изменением нормальной потребности, обусловленным функционированием физических, биологических, социальных и психологических механизмов (5,9,10.).

Таблица 2

Нормальные и аномальные потребности человека (по Д. Никитину)

| Нормальная потребность | Аномальная потребность | |

| Дыхание | — | |

| Вода | — | |

| Пища | Обжорство | |

| Здоровье | Удовольствие от боли: садизм, мазохизм | |

| Секс | Сексуальные извращения | |

| Безопасность | Постоянный поиск врага и борьба с ним, курение, алкоголь, наркотики | |

| Материальные блага | Жажда накопительства, быстрого обогащения | |

| Физическая культура | Лень, изнурение организма тренировками, спортивная фармацевтика | |

| Душевные потребности | Наркотики, алкоголь, зависимость от компьютерных игр и телевидения, курение, сплетни, пустая болтовня, склочничество | |

| Интеллектуальные потребности | Курение, пустая болтовня, зависимость от компьютерных игр, телевидения и Интернета | |

| Помощь | Неограниченная жажда господства | |

| Любовь | Ненависть, недовольство всем |

Специфику аномальных потребностей определяют следующие характеристики, они: замещают нормальные; являются продуктом цивилизации; имеют социальную и биохимическую природу; заразны, наблюдается их рост в обществе; привлекательны возможностью жить за счет общества; вредны для общества, способствуют его разрушению; вредны для человека, т.к. способствуют его деградации и десоциализации; не осознаются обществом, которое пытается от них защититься; иногда порождают глобальные проблемы, например, терроризм; устранимы путем изменения условий жизни путем биохимической и социальной терапии.

Особенностью этой концепции является то, что в ней однозначно связываются господствующие в современном постиндустриальном обществе потребления механизмы организации общества и рост числа аномальных потребностей, справедливо усматриваются в этой особенности порочность современных процессов либерализации и глобализации.

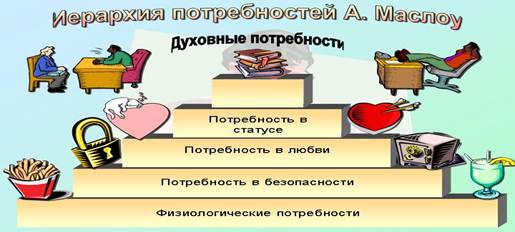

4. Гуманистическая классификация потребностей А. Маслоу. Иерархия потребностей по А. Маслоу (1954 г.) представлена на рисунке 1-2.

• Физиологические потребности, обусловленные действиями организма, направленными на поддержание внутреннего постоянства (солевого, белкового, температурного баланса). Это потребности во сне, пище, воде, в поддержании температуры тела, в сексе. Физиологические потребности − самые насущные и пока они не удовлетворены, потребности более высокого уровня не будут актуальны.

После удовлетворения физиологических потребностей их место в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности безопасности (потребность в стабильности; защите; свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность порядке, законе и др.). Потребность в безопасности редко выступает как активная сила: она доминирует только в ситуациях экстремальных, побуждая организм мобилизовать на борьбу с угрозой.

Рис. 1. Пирамида потребностей по А. Маслоу.

|

Рис. 2. Пирамида потребностей по А. Маслоу

• Потребность в любви и принадлежности к социальной группе. Человек всегда жаждет теплых отношений, ему нужна социальная группа, которая бы приняла его как своего. Когда человек терзаем чувством одиночества, болезненно переживает свою отверженность, он ищет свои корни, родственную душу, друга (семья, друзья).

• Потребность в уважении и признании − включает в себя как желание, так и стремления, связанные с личностными «достижениями» (рост значимости, уверенности, самоуважения), так и достижением уважения других (завоевание статуса, признания, престижа). Удовлетворение этой потребности порождает у человека чувство уверенности, силы, необходимости и полезности в мире. Неудовлетворение этой потребности, напротив, вызывает чувство беспомощности, униженности, слабости, в результате чего запускаются компенсаторные и невротические механизмы, что ведет к асоциальному поведению.

• Потребность в самоактуализации, развитию способностей − это стремление к самовоплощению, к выражению собственной уникальности. Человек обязан быть тем, кем он может быть по природе, необходима реализация этого потенциала. Человек начинает ощущать эту потребность только после того, как удовлетворены нижележащие уровни потребностей.

А. Маслоу выделил следующие принципы мотивов:

1. Мотивы имеют иерархическую структуру.

2. Чем ниже уровень мотива, тем меньше необходимость потребности, тем дольше можно задержать их реализацию.

3. Пока не удовлетворены низшие потребности, высшие остаются неактуальными.

4. С повышением уровня потребности повышается уровень готовности к большей активности. Возможность удовлетворения высших потребностей является большим стимулом активности, чем возможность удовлетворения низших.

Впоследствии А Маслоу отказался от жесткой иерархии, объединив все потребности в два класса: дефициентные потребности нужды (дефицита) и бытийные потребности развития (самоактуализации). Маслоу подчеркивал, что психологи в основном занимаются дефициентной мотивацией, обуславливающей поведение, направленное на удовлетворение какой-то нужды (голода, боли, страха и т.д.).

Но обнаруживаются и другой вид мотивации: любопытство, потребность в игре и др. При этом чувство удовлетворения приносит не удовлетворение конкретной потребности, а деятельность как таковая.

В соответствии с этим Маслоу различает бытийное и дефициентное познание, ценности и любовь. В дефициентном познании объекты рассматриваются исключительно как средства удовлетворения потребностей (голодный видит только еду, нищий − только деньги). Бытийное познание более полно и продуктивно, оно меньше искажается потребностями и желаниями, внешние объекты становятся ценными сами по себе, безотносительно к заботам индивида.

Аналогично этому Маслоу выделяет дефициентные и бытийные ценности. Дефициентные ценности, по Маслоу, ситуативны и коренятся во внешнем мире. Бытийные ценности существуют в самой человеческой природе (истина, добро, красота, целостностность, жизненность, уникальность, совершенство, необходимость, полнота, справедливость, порядок, простота, богатство, игра, самодостаточность).

Дефициентная любовь − это любовь к другим потому, что они удовлетворяют какую-то потребность (в самоуважении, сексе, защите от страха, одиночества и пр.). Бытийная любовь − любовь «к сущности», «бытию другого». Такая любовь не стремится к обладанию и занята больше обогащением жизни другого, это не эгоистическое удовлетворение своих потребностей (любовь родителей к детям, религии, природе и т.д.).

5. Систематизация потребностей: классификация, типологизация. Отличие классификации от типологии в том, что при классификации происходит группировка объектов по количественным признакам, задаваемым исследователем. При классификации каждый из объектов рассматривается изолированно от других. При типологизации, напротив, по качественным признакам акцентируется принцип целостности, акцентируются связность, соотнесенность объектов.

Изменение характера любой потребности приводит к целостным системным изменениям всей структуры отношений человека с миром (например, развитые религиозные системы содержат в себе те или иные практики запретов: пищевых, сексуальных, речевых и т.д.). Ограничение ряда потребностей, постановка их под контроль сознания приводит к пересозданию, переструктуированию всей системы отношений человека с миром. И напротив, безудержное удовлетворение потребностей, в первую очередь биологических, приводит к деградации человека, он теряет контроль над собственным поведением.

Человек, представленный в виде системы, дает нам возможность группировать потребности в соответствии с иерархически организованными уровнями существования человека. Именно это и открывает возможность выстроить бесконечное множество потребностей человека в виде динамически развивающейся системы. Изложим иерархию групп потребностей в соответствии с системным понятием человека:

1. Потребности безопасности, жизнеобеспечения, физиологии.

2. Сексуальные потребности и потребность размножения.

3. Социальные потребности, куда включаются потребности воли, власти, общения.

4. Личностно обусловленные потребности − самоутверждения, саморефлексии, любви.

5. Потребности творчества, прикладных знаний и умений.

6. Потребности чистого знания, абстрактного мышления и интуиции.

7. Единства с миром, интеграции, включенности в систему высокого ранга.

Данная система потребностей с достаточной полнотой охватывает все индивидные потребности человека и при этом дает достаточно четкое их разграничение. Каждый следующий уровень включает в себя потребности предыдущего как условие собственного возникновения.

При системном рассмотрении понятно, что при изменениях любого из элементарных уровней системы происходит изменение системы в целом.

Вопросы для повторения и для семинара 9

1. Что, по вашему мнению, позволяет выделить интенциональные потребности в отдельный вид?

2. Опишите функциональные потребности.

3. Реконструируйте историю возникновения «гуманистической теории» А. Маслоу.

4. Приведите основные принципы теории потребностей А. Маслоу.

5. Раскройте содержание «пирамиды потребностей» Маслоу.

6. Каковы преимущества системного описания потребностей?

Литература

1. Балакина Ю.Ю. Человек и его потребности (Сервисология). − Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.

2. Маслоу А. Мотивация и личность. − СПб.: Питер, 2008.

3. Удальцова М.В. Сервисология. Человек и его потребности: Учебное пособие /М.В. Удальцова, Е.В. Наумова. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2014. – 105 с. – (Библиотека высшей школы).

4. Человек и его потребности. Учебник /Назиров А.Е. – СПб.: «Интермедия», 2012. – 439 с.

5. Бережной Н.М. Человек и его потребности. − М.: Форум, 2006.

6. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. − М„ 2006.

7. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоцию. − М., 2007.

8. Обуховский К.. Психология влечений человека. − СПб.: Питер, 2007.

Лекция 10.

Социальные механизмы формирования

и экономическое моделирование потребностей

План лекции:

1. Основные характеристики потребности, мотив как элемент структуры потребности.

2. Индивидуальные психологические, физиологические особенности человека как основа его запросов и потребностей.

3. Социальные механизмы и правила совместной жизни как социальный механизм формирования потребностей.

4. Основы экономического моделирования потребления.

5. Детерминистская и синергетическая модель потребления.

1. Основные характеристики потребности, мотив как элемент структуры потребности. Рассмотрение структуры потребности требует анализа не только состава, но и причины возникновения потребности, от условий ее формирования, удовлетворения, и результата удовлетворения потребности. Наилучшим оказывается диалектический подход, позволяющий рассмотреть любое явление в его взаимосвязи с совокупностью других и, раскрывающий процесс изменения и развития. Прежде чем перейти к анализу общей структуры потребности, рассмотрим ее на примере потребности жить.

Причина потребности, может быть рассмотрена как мотив и стимул. Мотив (от лат. moveo − двигаю) − материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Под мотивом подразумевается импульс, побуждающий к активности, двигатель ее реализации, направленность и цель этого процесса. Мотив предшествует потребности, несмотря на то, что сам процесс ее удовлетворения может выступать мотивом. Например, когда мы делаем ради процесса самой деятельности; мотивом может выступать и процесс (игра в карты).

По классификации мотивов, то они могут делиться на естественные и искусственные. Естественные создаются природными обстоятельствами: климатом, природным ландшафтом; искусственные же − самими людьми, преследующими определенные цели, общественной ситуацией и социальными проблемами. По воздействию можно выделить непосредственные и опосредованные мотивы. При этом результат воздействия мотива не всегда однозначен, что хорошо выражено афоризмом российского политика В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», или знаменитым утверждением: «Дорога в ад вымощена благими намерениями». Кроме того, выделяют внешние и внутренние мотивы. Мотивы, носящие внутренний характер, включают в себя природные инстинкты, например, естественное чувство жажды или голода; переживания, чувства, которые хочется испытать, повторить или к ним вернуться, а может даже избежать; поставленную сознанием цель, которой необходимо добиться. По отношению управляемости мотивов сознанием выделяют осознанные и бессознательные мотивы.

Осознанным мотивом является тот, чьи последствия человек осознает до его реализации и добивается этих последствий. В уголовном праве преступником считается человек, который знал, что он делает, совершал для этого необходимые действия и, главное, желал этого. Ведь преступление можно совершить и под угрозой насилия.

Существуют и бессознательные мотивы, которые вызываются вытесняемыми сознанием обстоятельствами, имеющими место как в истории человечества (К. Юнг), отдельного человека (3. Фрейд), а также способными являться результатом воздействия на человека окружающего общества (К. Хорни). Эти мотивы доставляют человеку немало проблем, и разобраться в них, осознать, преодолеть их без специалиста невозможно.

Схематически представить развитие мотива можно следующим образом: потребности и интересы − стимул – цель – идеал − конечный результат. Мотив в развитии проходит несколько ступеней. Ступень осознания мотива потребности выражается как интерес. Интерес конкретная форма проявления потребности, ее осознание. В отличие от потребности как общего свойства всего живого, интерес − продукт общественного и личного развития. Интерес возникает тогда, когда человек начинает ощущать полезность для себя объекта заинтересованности.

В качестве непосредственного отражения интереса в сознании людей возникает стимул (от лат. Stimulus − понятие, изначально означающее заостренную палку, которой погоняли крупный скот) − определенное побуждение к действию, которое по своей природе может быть материальным и духовным или их сочетанием.

Стимул порождает реакцию, выступающую стимулом для другой реакции. Например, праздник заставляет людей тратить больше денег на подарки своим близким, что в свою очередь, стимулирует коммерсантов действиям получения большей прибыли.

Дальнейшее осознание и конкретизация потребности предстает в сознании как цель − предвосхищение в сознании результата деятельности. В соответствии с поставленной целью человек создает и идеал − более или менее полный образ той цели, к которой он стремится.

Если человек правильно выбрал способ реализации цели и не противоречит внешним обстоятельствам, то он достигает конечного результата. Результат не всегда совпадает с идеалом. Чем больше расхождение между идеалом и результатом, тем менее удовлетворенной будет начальная потребность. Это расхождение порождает новую потребность, т.е. выступает как предпосылка последующей деятельности.

2. Индивидуальные психологические, физиологические особенности человека как основа его запросов и потребностей. Эмоции это первая форма мотива. Функция эмоций − трансформация потребностей в конкретные цели для нахождения возможности практического их удовлетворения. Эмоция «окрыляет», вдохновляет человека на удовлетворение потребности.

Потребность и ее структура определяется не только мотивом, провоцирующим ее фактором, но и условиями, в которых происходит ее формирование и удовлетворение. Рассмотрим этот процесс на примере удовлетворения потребности человека быть свободным.

В процессе становления личности на нее воздействуют три силы, которые выражены глаголами − хочу, могу, надо. Младенец не в состоянии контролировать свои действия, в основе его поведения лежат только инстинкты (хочу). В процессе взросления формируются регуляторы-ограничители поведения: страх, разум, мораль. Мораль заставляет считаться с требованиями общества. Как только у человека сформировано сознание, он понимает и ограниченность − появляется стремление и потребность преодолеть эту ограниченность, ощутить себя свободным.

Становясь личностью человек не оставляет мысли стать свободным. Вне общества, находясь наедине с собственной и окружающей природой, человек многого добился: накопил багаж знаний и навыков. Однако, стремление к общности и обретению свободы именно в обществе, осталось (пример, Робинзон Крузо). Наличие данной потребности объясняется тем, что человек требует признания собственных желаний, со стороны другого, иначе они никогда не смогут обрести общечеловеческой ценности. Отсюда следует, что реализовать себя, человек может только в обществе.

Проблема личной свободы в обществе волновала многих. Все концепции можно разделить на три группы: никакой свободы − каждый обязан выполнять свою функцию, или свобода избранных, свобода всех. Можно попытаться обрести состояние свободы на время: скрыться от общества, напиться, употребить наркотик, заснуть, перейти в экстатическое состояние − но это временные явления и проблемы не решают.

Объективные условия таковы, что в мире имеется много возможностей для удовлетворения низших потребностей человека: в пище, питье, тепле, сне, здоровье, движении, сексе, относительной безопасности жизни. Но для удовлетворения высших потребностей этих условий недостаточно.

Свобода, счастье, любовь для многих являются недостижимыми, хотя мотив для этого был, есть и будет всегда. На примере потребности в свободе мы увидели, что удовлетворение потребности, которая носит социальный характер, зависит от условий реализации.

Можно выделить факторы, влияющие на потребность как состояние психики: тип функционирования нервной системы человека, определяющий его темперамент (меланхолический, сангвинический, холерический, флегматический); характер обуславливает содержание и интенсивность переживания потребности; это психические установки, определяющие психофизиологическую готовность действовать в определенной ситуации. Биопсихическая организация индивида и его опыт формируют бессознательно способы инициации и регуляции его поведения в типичных жизненных обстоятельствах.

3. Социальные механизмы и правила совместной жизни как социальный механизм формирования потребностей. Вопрос социальных механизмов человеческих потребностей − это одна из возможных постановок общей проблемы соотношения человека и правила. Относительно оценки подобного положения вещей в философии конкурируют два противоборствующих воззрения:

Некоторым из людей, вследствие отсутствия уровня разумности, необходимо предписывать правила; иначе, они погрязнут в неразумии, доведут совместную жизнь до абсурда. Это взгляд древнегреческих мыслителей.

Все предписания к образу жизни создают помеху для раскрытия человека, он должен использовать предписания только как трамплин к собственной высоте − затмевать образом жизни, который свободен от заимствования. Этот взгляд принадлежит традиции романтизма европейской метафизики.

В действительности мы видим, что характерные для общностей правила жизни − это не предписания, от которых можно уклониться, а реальность, в которой мы живем.

Антропологи и социологи отмечают, что система правил совместной жизни не только направляет действия человека в нужное русло, но также определяет его глубинные эмоции и потребности.

Потребности человека также формируются общей для коллектива программой жизни. Потребности человека всегда следствие принципов совместной жизни того коллектива, к которому он принадлежит. Сохраняемые и распространяемые культурной традицией и институциональной системой они представляют собой колыбель потребностей.

Вопрос о социальных механизмах потребностей − это вопрос о значимости коллективно установленных правил для человеческой жизнедеятельности. Каждая культура вырабатывает и воспроизводит принципы совместной жизни людей. Они могут быть представлены в форме культурной традиции или социальных институтов. Общий курс культурной традиции содержательно определяют потребности человека. Поэтому никакой повсеместной содержательной общности и способов удовлетворения потребностей не существует.

На каждом этапе исторического развития человечества выделяются своеобразные механизмы формирования социумом потребностей своих представителей. Индивидуализированный вид потребности принимают только после длительного процесса цивилизации, в ходе которого социальные каноны поведения были детализированы, а индивиду в связи с этим стала очевидна пропасть между нормативным поведением и собственными душевными переживаниями. Таким образом, он получил возможность ориентировать ряд своих потребностей только индивидуальными предпочтениями.

4. Основы экономического моделирования потребления. В современной экономике моделирование потребления получило широкое распространение. Моделирование − это универсальный метод научного познания. Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой деятельности и имеет множество смысловых значений.

Данное понятие обозначает такой материальный или мыслимо представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Таким образом, экономическое моделирование потребностей − это создание модели реальной потребности с целью ее изучения, использования знаний, полученных в процессе наблюдения над моделью в реальной хозяйственной деятельности.

Существует множество методов экономического моделирования потребностей. В качестве примера можно привести модель формирования потребности в приобретении продукта питания, созданную Д.Ф. Энджелом и Р.Д. Блэкуэллом. Потребность сначала возникает, затем осознается в соответствии с суммой представлений человека о самом себе под влиянием внутреннего и внешнего воздействия. Потребность превращается в желание, а желание согласуется с возможностями, мотивацией, осведомленностью о вариантах удовлетворения. Это создает беспокойство, диссонанс, необходимость решения проблемы становится все более настоятельной.

Для изучения поведения потребителя на стадии осознания потребности и формирования желания необходимо обратить внимание, какую выгоду ищут потребители, приобретая товар.

Необходимо знать, насколько явно проявляются потребности и сколько покупателей составят данный сегмент рынка. Поэтому при разработке программ развития предприятий необходимо оценивать заявленные, действительные, интуитивные и скрытые желания потребителей.

На естественную активизацию потребностей накладывается активизация мер маркетинга, которые обеспечивают превращение потребности в побуждение приобрести что-то. Побуждение ведет к поиску вариантов удовлетворения потребности.

Поиск распадается на внешний (реклама, источники информации) и внутренний (60% случаев, извлечение из памяти необходимых сведений).

Чем больший период времени разделяет покупки, тем менее успешен внутренний поиск ввиду забывания и стирания информации из памяти. При недостатке имеющихся знаний, осуществляется внешний предпокупочный поиск (сбор информации на рынке). Часто информация о товаре или услуге распространяется по принципу «из уст в уста», особенно если товар входит в моду, становится известным и популярным. Многие потребители следуют опыту тех, кто уже приобрел товар или воспользовался услугой. Поэтому первый покупатель важный источник дальнейшего продвижения продукта.

Люди, находящиеся в состоянии поиска, восприимчивы к стимулам: дизайн, средства распространения, продавцы, выкладка товара, сам товар, его этикетка, товарный знак и др.

Намерение потребителя совершить покупку или сделку формируется под влиянием предложения купить, рекомендации воспользоваться преимуществами товара или услуги, возможности выбора из нескольких вариантов и т.д. Намерение зависит и от уровня информированности покупателя о товаре. Источники информации могут быть безличностными (журнал, справочник, реклама) и личностными (например – от врача). Поэтому для увеличения продаж часто используется мнение врачей. Поведение следует за намерением. Чем больше времени их разделяет, тем меньше у маркетолога возможности для точного прогноза.

Успех продаж заключен в их непрерывности. Важно не столько положительное восприятие, сколько запоминание, сохранение информации, чтобы в последующем она услужливо напоминала на стадии внутреннего поиска о конкретной возможности удовлетворения потребности.

Анализ поведения потребителей позволяет выделить спрос, обусловленный влиянием внешних воздействий. Нефункциональный спрос возникает под воздействием следующих факторов: − присоединение к большинству (эффект вагона), диктуемое стремлением не отстать от моды; показательное потребление (увеличение спроса на дорогие товары, ассоциирующиеся с престижным потреблением); исключительное потребление, обусловленное желанием выделиться из массы.

После того как потребитель принимает положительное решение и приобретает товар, наступает ответная реакция в форме удовлетворения или разочарования. Последний вариант реакции потребителя наименее желателен. После приобретения наступает важный этап − оценка покупки. Удовлетворенность может наступать немедленно и спустя некоторое время. Чаще всего положительное отношение подкрепляется естественной склонностью убеждать себя в правильности выбора. Такая уверенность нужна, чтобы оценить преимущества покупки в сравнении с другими. Чтобы снизить внутренний диссонанс, мы начинаем искать дополнительную информацию, подтверждающую правильность выбора.

Производители заинтересованы в том, чтобы потребитель не только оплатил продукт единожды, но и неоднократно повторил покупку. Часто повторная покупка осуществляется на основе привычки, что дает возможность покупателю эффективнее справляться с жизненными проблемами. Необыкновенное разнообразие товаров личного пользования превратило процесс покупки в своеобразный марафон по принятию решений. Рекламные заявления конкурирующих между собой производителей вызвали информационное пресыщение. Поэтому привычное поведение покупателя во многом зависит от его лояльности марке и фирме, а также обычной инерции.

Лояпьностъ − это консервативная реакция, направленная на сохранение сложившегося порядка вещей, в экономическом контексте она представляет собой результат активного и длительного поиска вариантов товарной марки, который в наилучшей мере удовлетворяет потребности. Чем выше удовлетворенность, тем сильнее лояльность. Существует вынужденная разновидность лояльности, это ситуация которая требует от человека высокой «платы» за намерение разорвать отношения.

Поэтому специалисты по продажам часто используют эффект вложения энергии, эмоционального участия и др. Чем больше мы вкладываем, тем дороже обходится разрыв.

Производитель должен стремиться к высокой степени лояльности к своему товару, так как стойкие предпочтения трудно меняются. Соответственно надо оценить, сколько времени потребитель готов затратить на приобретение покупки, какие места продаж предпочтительны. Нужны дополнительные стимулы или технологический прорыв, выводящий товар на новую орбиту потребительских предпочтений.

Часто потребители продолжают покупать из приверженности или индифферентности. Риск снижения продаж обусловлен неопределенностью информации о свойствах товара. Устранить этот риск можно с помощью использования бесплатных образцов товаров, купонов, подробных инструкций по применению.

Совершая покупку, потребитель также подвергается определенным рискам: функциональный (качество товара ниже ожидаемого); финансовый (потеря денег); физический (причинение вреда здоровью); психологический (снижается уровень самооценки); социальный (использование товара не получило одобрения окружающих); временной (товар перестает быть модным, и падает степень удовлетворенности в нем). Чем меньше покупатель ощущает риск, тем выше заинтересованность в товаре. Для увеличения продаж одной лояльности недостаточно, ввиду наличия нескольких торговых марок. Перемены в предпочтениях потребителей часто обусловлены простым снижением цен или появлением нового товара.

В экономической науке имеется два подхода к прогнозированию поведения потребителей. Рассмотрим две экономико-математических модели потребностей − детерминистскую и синергетическую.

5. Детерминистская и синергетическая модель потребления. Суть детерминистского подхода к моделированию потребностей, сводится к попытке объяснения-предсказания поведения потребителя посредством моделирования последующих неудовлетворенных потребностей на основании удовлетворения предыдущих (иерархии по А. Маслоу).

Процесс выбора потребителем товара рассматривается как пирамида. Одним из инструментов моделирования поведения потребителей у Маслоу выступает опрос. Например, проведя крупномасштабный опрос, Маслоу пришел к выводу о том, что физиологические потребности американцев удовлетворяются на 85%, потребности самосохранения − на 70%, потребности в любви − на 50%, потребности в удовлетворении чувства собственного достоинства − на 40%, потребности в самоутверждении − на 10%. Однако эти закономерности не подтверждались, если рассматривались мотивы отдельного индивида.

Согласно детерминистской модели, поведение персонала должно быть нацеленным на удовлетворение потребностей клиента, которые относятся к высшим уровням пирамиды. Использование такого алгоритма приводит к тому, что в рамках детерминистского подхода преобладали модели только хорошо выученных, стереотипных действий продавцов.

Методы удовлетворения потребностей высшего уровня (по А. Маслоу)

| Социальные потребности | · Предоставьте потребителям возможность общения не только с продавцами, но и с другими потребителями. · Создайте условия для социальной активности потребителя. |

| Потребность в уважении | · Обеспечьте потребителям положительную обратную связь с продавцами продукции и с ее производителями. · Высоко оценивайте и поощряйте потребителей. · Обеспечивайте обучение и переподготовку персонала для повышения его уровня компетенции и знания закономерностей поведения потребителей. |

| Потребность в самовыражении | · Обеспечивайте потребителям возможности для развития, которые позволят им максимально реализовать свой потенциал при покупке товаров. · Поощряйте и развивайте у потребителей желание самовыражения, позволяя им проявлять индивидуальность при покупке товаров. |

Согласно Абрахаму Маслоу, потребности человека, по мере их удовлетворения, усложняются. Сначала человек стремится удовлетворить витальные потребности, и, только когда потребности этой группы удовлетворены, у него возникают более сложные духовные потребности. Процесс возникновения потребностей является непрерывным; после удовлетворения одной потребности у человека появляется другая, более сложная. Поэтому и производство должно развиваться непрерывно, быть нацеленным на удовлетворение все более сложных дорогостоящих потребностей. Это значит, что детерминистская модель описывает только подъем экономики и расширение производства. Поэтому создатели детерминистских моделей, как правило, составляют таблицы и графики, в которых отражено только увеличение объемов производства, советуют: «создавайте больше, чем в прошлом периоде».

Синергетическая модель потребления. Синергетика предлагает рассматривать процесс самоорганизации как радикальное решение проблемы возникновения и развития потребностей. Сторонники этой теории замечают, что упорядоченные во времени и пространстве состояния не требуют «упорядочивающего внутреннего механизма». Ссылаясь на аналогию между сложными системами разной природы (физической, социальной, экономической), представители синергетического направления утверждают, что любые процессы можно рассматривать как спонтанно возникающие упорядоченные в пространстве и времени образцы коллективного поведения (динамические структуры).

Решение, которое принимает потребитель, может сформироваться в любой момент. В.модели конечного автомата решение можно представить группами состояний, из которых нет выхода, − петлями или циклами. С момента входа в группу состояний решение индивида уже далее не меняется. Принятое решение трудно изменить. Убеждения потребителей существенно влияют на принимаемые ими решения. В ряде случаев индивиды делятся на группы с противоположными взглядами.

Некоторые решения принимаются индивидами под воздействием внешних обстоятельств. Так, например, он может стать участником розыгрыша призов под рекламируемой торговой маркой, принять участие в маркетинговой акции и т.д. Такие решения определяются не только внешними факторами, но и тем состоянием, в котором находится потребитель в момент их принятия. Моделируя такую ситуацию, руководитель должен ввести правило принятия решения, зависящее от состояний индивида и внешних условий.

В отличие от детерминизма, моделирующего процессы мотивации потребителей и на их основании составляющего программы выпуска продукции, теория самоорганизации изучает динамику взаимосвязей в нелинейных, неравновесных системах. Иногда мотивация потребителя переходит от одной ступени к другой спонтанно. Так, у индивида могут сразу возникать потребности высших уровней, минуя потребности низших уровней. Даже если доходы населения вырастают, многие семьи покупают те продукты, традиция покупать которые сложилась до роста уровня жизни.

Единая экономическая модель человеческих потребностей. Синтезируя несколько экономических моделей формирования потребностей, мы предлагаем такой вариант их экономического моделирования.

Первый этап создания новой потребности − это период сбора информации: у какой группы людей данная потребность может возникнуть, обладает ли эта группа уровнем доходов, достаточным для того, чтобы преобразовать данную потребность в платежеспособный спрос. Одним из эффективных методов сбора информации является наблюдение. В экономике многие процессы являются массовыми; они характеризуются закономерностями, которые не обнаруживаются на основании одного или нескольких наблюдений. Поэтому моделирование в экономике должно опираться на массовые наблюдения. Другая проблема порождается динамичностью экономических процессов, изменчивостью их параметров. Вследствие этого экономические процессы приходится постоянно держать под наблюдением, необходимо иметь устойчивый поток новых данных.

На втором этапе создается бизнес-план, в котором конкретизируется, к производству какого товара/услуги намеревается приступать предприниматель, какие ресурсы понадобятся для создания товара, и есть ли они в наличии, каковы будут объемы производства, обозначиваются возможные трудности и пути их преодоления. Бизнес-план также отвечает на вопросы о том, как будет протекать в ближайшее время экономическое развитие, где и как будет реализовываться товар или предлагаться услуга. Важным итогом создания бизнес-плана является установка экономически обоснованной цены на продукцию.

Третий этап − это непосредственное формирование потребности с помощью рекламы, нацеленной на группу людей, у которой, согласно построенной экономической модели, эта потребность может возникнуть. Чтобы реклама соответствовала целям, в которых она создается, она не должна противоречить нравственным ценностям группы, на которую она нацелена. Реклама должна быть понятной и не должна предоставлять искаженную информацию о предлагаемом товаре или услуге. Реклама, достигающая нужной цели, вовсе не обязательно является оригинальным произведением искусства. У человека есть склонность к подражанию. Цель рекламы будет достигнута, если она убедит, что, покупая товар или услугу, человек приобщается к группе людей, к которой он хочет принадлежать.

На четвертом этапе происходит формирование условий, необходимых для производства данного товара, услуги.

Пятый этап − это реализация товара или предоставление услуги, т.е. факт непосредственного удовлетворения потребности, в то время как предыдущие этапы можно отнести к обслуживающим процессам, обеспечивающим удовлетворение потребностей. Таким образом, реализуется программа удовлетворения потребностей экономическими средствами: планирование, организация, мотивация и контроль.

Вопросы для повторения и для семинара 10

1. Какие внешние факторы и внутренние побуждения входят в число детерминант человеческой деятельности?

2. По какой схеме и под влиянием каких факторов осуществляется мотивация?

3. Как возможна личностная свобода в обществе?

4. Выделите факторы, влияющие на потребность как на состояние психики.

5. В чем различия между внешним и внутренним поиском вариантов удовлетворения потребности?

6. Как осуществляется поиск вариантов удовлетворения потребностей с помощью рекламы?

7. Когда внутренний поиск вариантов удовлетворения потребностей менее эффективен?

8. Под влиянием каких факторов формируется намерение потребителя совершить покупку или сделку?

9. Опишите риски, которым потребитель подвергается, совершая покупку.

10. Назовите подходы к прогнозированию поведения потребителей?

11. Какие факторы оказываются неучтенными в детерминистской моделью потребления?

Литература

1. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей. − СПб.: Питер, 2007.

2. Васильев Г.А. Поведение потребителей: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061500 "Маркетинг". − М.: Инфра-М, 2010.

3. Мамаева Л.Н. Экономическое поведение потребителей в условиях кризиса / под общ. ред. д.э.н., проф. Н.И. Гвоздевой. − Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2009.

4. Овчинникова Т.И., Хорева М.Г. Математическое моделирование потребностей: детерминистский и синергетический подходы // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2005. − №6.

5. Песоцкий Е. А. Реклама и мотивация потребителей. − М.: Дашков и Кш, 2008.

6. Пигров К. С. Социальная философия: учебник для вузов − СПб.: ИД СПбГУ, 2005.

7. Туев В.А. Развитие человеческих потребностей в социальной деятельности: (теоретико-методологический аспект). − Иркутск: Изд-во БГУ − ЭП, 2009.

8. Удальцова М.В. Сервисология. Человек и его потребности: Учебное пособие /М.В. Удальцова, Е.В. Наумова. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2014. – 105 с. – (Библиотека высшей школы).

9. Человек и его потребности. Учебник /Назиров А.Е. – СПб.: «Интермедия», 2012. – 439 с.

10. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания. − М., 2000. − Ч. 3-4.

11. Дубровин И.А. Поведение потребителей: учебное пособие: для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям. − М: Дашков и Кш, 2010.

12.Жилкина М.С. Психология рекламы и поведение потребителей: индивидуально-типологический подход. − М.: Спутник+, 2009.

13.Кошелев А.Н. Эффективная мотивация торгового персонала / А.Н. Кошелев. − М.: Дашков и Кш, 2009.

14.Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. − Волгоград, 1996. − С. 32.

15. Хальбвакс М. Выражение эмоций и общество // Хальбвакс М. Социальные классы и морфология. − СПб.: Алетейя, 2000.

Лекция 11.

Преобразование потребностей в пределах общества потребления

План лекции:

1. Основные характеристики потребности, мотив как элемент структуры потребности.

2. Индивидуальные психологические, физиологические особенности человека как основа его запросов и потребностей.

3. Социальные механизмы и правила совместной жизни как социальный механизм формирования потребностей.

4. Основы экономического моделирования потребления.

5. Детерминистская и синергетическая модель потребления.

1. Социальные основания жизненных стилей. Общество и отдельный человек, «индивидуум» взаимосвязаны, влияют друг на друга. Каждое общество создает человека определенного типа и таким образом предопределяет, какими будут его потребности, влияет на механизм формирования потребностей в целом.

Общество также устанавливает, какие способы их удовлетворения более приемлемы, а какие вовсе недопустимы. Поэтому благодаря определению особенностей общества массового потребления, можно реконструировать характер потребностей проживающего в нем человека.

Исторические формы социальности. Согласно теории постиндустриального общества, которую развивали американский социолог и публицист Дэниел Белл (р. 1919), американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер (р. 1928), индийский философ Ананда Кумарасвами (1877-1947), и др., историю можно разделить на три этапа, каждый из которых представлен установлением и развитием следующих форм социальности: традиционное (аграрное, доиндустриальное) общество; индустриальное общество (общество массового потребления является высшей стадией развития индустриального общества); постиндустриальное общество.

Каждая из вышеперечисленных исторических форм социальности характеризуется оригинальностью хозяйственного уклада, опыта сакрального, идеологии, политического устройства.

Традиционное общество возникает до цивилизации. Присущая ему система табу (запретов), относящихся как к сфере отношений между людьми, так и к коммуникации человека с сакральными силами, отличающая его от первобытного стада, позволяет назвать установленный здесь социальный порядок действительно обществом. Древние цивилизации также были созданы традиционными обществами. Традиционным являлось и общество западноевропейского средневековья.

Обычай, религия, мифология регламентировали жизнь традиционного общества. Основой его хозяйственного уклада являлись сельское хозяйство, торговля, ремесло. Данное общество консервативно, культурные изменения происходят медленно, для него характерна фиксированная социальная иерархия. Крупный немецкий социолог XX века Макс Вебер отмечал, что в традиционном обществе социальную структуру поддерживает религия: так именно конфуцианство помогло жителям империи Цинь сплотиться под властью императора, воспринимавшегося как «отец» огромной семьи − подданных империи; брахманизм был основанием кастовой системы в Индии; христианство было интернациональным социальным институтом, сплачивающим раздробленные государства средневековой Европы.

В индустриальном обществе религия утрачивает мировоззренческое значение, то есть перестает быть основным ориентиром в жизни человека на ее место заступает наука. Знание природных свойств и законов становится социально значимо. Естествознание теснит христианские догмы. В результате урбанизации наиболее работоспособное и энергичное население скапливается в городах. Образуются новые социальные группы − буржуазия, стремящаяся к политической власти, и рабочие, трудящиеся на предприятиях; между этими двумя группами возникают и обостряются конфликты. Макс Вебер пишет, что именно в этот период возникает бюргерский социальный слой, ориентированный на эксплуатацию людей и природы. Именно здесь зарождается «дух капитализма», обращающий человека к прибыли как к абсолютной ценности.

Фундаментальное значение приобретают машинная техника. Для буржуазии технические приспособления создали условия для постоянного прироста прибыли, в результате чего дорогостоящие механизмы расценивались выше, чем человеческая жизнь. Центром и смыслом индустриальной культуры становится машина.

Общество массового потребления − высшая стадия развития индустриального общества, в условиях которого жизненным приоритетом и в некоторой степени смыслом жизни становятся комфорт и материальные блага. Потребление превращается в синоним человеческого счастья.

Общество массового потребления сформировалось в Западной Европе и Северной Америке в середине XX века; в России в 1990-е гг. В условиях данной формы социальности темп внедрения новой продукции, новых технических изобретений увеличивается. Убыстряется темп жизни. Сокращение времени человеческого досуга происходит на фоне появления большого числа времясберегающих технологий. Свое свободное время человек общества массового потребления, бессмысленно растрачивает в развлечениях. Появляется массовая культура, которая создается талантливыми творцами в расчете на широкую аудиторию, обладающую довольно низким уровнем образования и культуры. Творцы массовой культуры не поднимают аудиторию до своего уровня, а стремятся потворствовать ее невзыскательным вкусам.

Постиндустриальное (информационное) общество возникло в 1970-е гг. в Японии, развитых странах Западной Европы, Северной Америке. Достигнутый высокий уровень развития экономики обусловил внедрение в промышленную сферу информационных технологий, сменивших механическую технику. Если ранее физический труд человека заменили машины, то распространяющаяся в этот период компьютерная техника взяла на себя выполнение части интеллектуальных операций.

Характерно, что довольно большая часть населения постиндустриального общества занята интеллектуальным трудом. Поэтому высокий уровень образования становится условием, необходимым для социальной реализации. Высокое положение в таком обществе занимают технократы, или сциентисты − люди с большим интеллектуальным потенциалом, которые обладают большим количеством информации, а информация в постиндустриальном обществе представляет главную ценность. Средства массовой информации, обеспечивающие бесперебойный информационный поток, становясь «четвертой властью».

Экономику постиндустриального общества называют сервисной экономикой, поскольку значительная часть населения постиндустриальных стран занята в сфере обслуживания. Интенсивно развивающаяся здесь сфера сервиса сориентирована не на уровень жизни − меру, степень удовлетворения потребностей в количественном измерении, а на качество жизни − всю совокупность условий, форм, способов удовлетворения потребностей. Люди стремятся получать новые знания, яркие впечатления, расширять свои жизненные горизонты, ищут и формируют индивидуальный жизненный смысл, соответственно разрабатываются оптимальные способы удовлетворения этих потребностей, что обуславливает постоянный рост количества и качества услуг.

Для постиндустриального общества характерен и новый подход к экологическим проблемам: большие средства тратятся на создание безотходных производств и изыскание способов избежать экологического кризиса.

2. Механизмы формирования потребностей в обществе потребления. Говоря о механизмах формирования потребностей, распространяющихся в обществе массового потребления, следует, отметить моду. Понятие «мода» (от лат. modus − мера, образ, способ, правило, норма), появилось в Западной Европе в середине XIV века как следование определенным правилам одевания, поведенческим навыкам обращения с видами одежды. Развитие моды стало убыстряться век от века: если на протяжении XVII века костюм знати изменялся шесть раз, то в XX веке можно насчитать несколько десятков таких изменений. Убыстрение развития моды связано с убыстрением развития техники и времени жизни.

Существует несколько взглядов на движущие силы моды. Тем не менее, ни одна из этих теорий не лишена недостатков и не может объяснить всецело, что именно заставляет людей следовать моде.

Согласно автократическим теориям моды, определенные личности играют первоочередную роль в преобразовании и распространении моды. Действительно, некоторые обладатели тонкого незаурядного вкуса влияли на модные тенденции (например, английский поэт-романтик лорд Байрон), которому начали подражать сначала английские аристократы, а затем и вся Европа − его манера одеваться стала интернациональной.

Мотивационные теории моды объясняют смену различных модных тенденций влиянием разнообразных личностных мотиваций, например, скуки или усталости от актуальной моды, любознательности, желания быть отличным от других или вовсе неподражаемым, протест против обычаев, зависимости и подражательства.

Событийные теории моды видят причины изменений в изменениях климата, войнах и революциях, развитии коммерции и международной торговли, появлении новых идеологических течений и различного рода случайностях. «Дух времени управляет модой»: так звучит главный тезис теорий идеологической причинности моды.

Сторонники эволюционной теории рискнули объяснить появление новых модных тенденций как продукт Жизненной Силы или Эволюционного аппетита, как результат деятельности не человека, а Бога.

В традиционном аграрном обществе понятия моды не существовало. У каждого народа была общепринятая манера одеваться национальный костюм, который почти не изменялся, или изменялся, но очень медленно. Жесткая для этого типа социальности общественная иерархия проявлялась и в одежде: существовали разновидности национального костюма, характерные для разных слоев общества.

Можно не просто указать на зависимость моды от различных социальных потрясений, а отмечать прямую связь между характером изменений моды и динамичностью общественной и экономической жизни страны. Темп изменений моды существенно ускоряется с улучшением средств сообщения, возрастания конкурентной борьбы, появлением новых и недорогих способов производства качественных вещей.

Быструю смену моды можно объяснять стремлением дельцов индустрии моды к наживе, однако это не совсем так: последние скорее улавливают модные тенденции, носящиеся в воздухе, но не могут сами эти тенденции создавать. Постепенно феномен моды стал охватывать не только одежду, но и другие товары. Возникло ряд фундаментальных проблем, порождаемых именно контекстом моды, прежде всего, проблема роста экономических затрат как производителей, так и потребителей.

Дельцы мира моды пользуются арсеналом приемов, влияющих на развитие моды. Например, в сознание людей внедряется мысль о том, что мода является средством формирования аттракции (от фр. attraction − притяжение, привлечение, тяготение), то есть делает человека выразительным и привлекательным для общения; или мысль о том, что модная одежда − признак высокого социального статуса. Мода как механизм по производству статусов действует за счет способности создания иллюзий − размера, веса, успеха, возраста, авторитетности.

В постиндустриальном обществе мода предоставляет условия формирования личностных индивидуальных стилей. На данном этапе развития общества, отношение человека к моде противоречиво: человек точно ей следует, чтобы не быть оторванным от своей культурной и социальной среды, но, следуя канонам ее актуальных тенденций, он, дабы не утратить собственную индивидуальность, творчески развивает их.

С точки зрения психологии, в моде третьего тысячелетия все более актуализируется потребность модной аудитории в постоянной экспериментальной проверке границ дозволенного.

Другим механизмом формирования потребностей, действующим в обществе массового потребления, является реклама. Реклама, как и мода, создает иллюзии. Реклама обещает удовлетворить интеллектуальные и эмоциональные потребности человека. Пример, реклама автомобилей. Газетная и журнальная реклама, как правило, изобилует характеристиками машины, которые покупатель может обдумывать на досуге. Телевизионные же объявления, в отличие от печатных, делают акцент на удовольствии, которое, сев за руль, может испытать обладатель машины.

В обществе массового потребления растет подозрение и недоверие потребителей в отношении рекламы. Это вызвано тем, что реклама пытается влиять на подсознание человека, не задействуя его сознание.

Саму рекламу можно разделить на два вида: реклама, побуждающая к когнитивным реакциям (мыслям) и эмоционально ориентированная реклама. Реклама не предоставляет полной информации о товаре, рекламисты используют прием переноса смысла, когда нечто, выражаемое одним объектом, автоматически переносится на другой. Так, потребителю тот или иной продукт может показаться более элегантным, если он ассоциируется в его сознании с человеком, обладающим именно этим качеством. Кроме того, лица, рекламирующие товар, могут стать источниками косвенных намеков: они сами выступают косвенным аргументом за приобретение данного товара. Эмоционально ориентированная реклама действует примитивно, но эффективно. Ее воздействие может почувствовать даже интеллектуал. Под ее влиянием возникает физиологическое возбуждение, или же наоборот, она успокаивает, расслабляет. Реклама является источником соблазна, поскольку именно она рассказывает о товарах, о существовании которых мы даже не подозревали, и, таким образом, формирует новые потребности.

На формирование потребностей человека в обществе массового потребления влияют также времясберегающие технологии.

За последние двадцать лет появилось много времясберегающих технологий: от органайзеров до электронной и голосовой почты, мобильных телефонов и программ обработки текста, но вряд ли у человека, успевшего пожить и в иной форме социальной организации, было когда-либо менее свободного времени, чем сейчас. Похоже, что мы скоро станем рабами технологий, которые должны были сделать нас свободнее. Кроме того, увеличение информационного потока никоим образом не решает проблему низкого интеллектуального уровня большей части населения. Информационная революция привела к тому, что очень многие получили доступ к информации в таком объеме, что им позавидовали бы страждущие знаний прошлые поколения. Вместе с тем постоянная информированность не является основанием для развития интеллектуальных способностей человека. Напротив, налицо все признаки того, что в эпоху информации практически невозможно додумать до конца ни одной мысли. Глубокие размышления постоянно прерываются потоком новых фрагментарных сведений, в результате мысль дробится, прерывается, и вытесняется все, что может показаться слишком объемным и тяжеловесным.

Кажется, что экономический рост и времясберегающие технологии, делающие работу более эффективной, должны были повысить наше благосостояние и дать больше свободного времени. Однако появление этих технологий привело к обратному результату. Дело в излишней, не нужной усложненности и в ускоряющемся процессе культурных изменений.

Ускорившийся темп социального времени влияет, прежде всего, на повседневную жизнь: под его воздействием каждый испытывает на себе «тиранию момента», обуславливающей культ молодости, потребительские привычки современного человека.

Исследуя феномен обратной зависимости роста времясберегающих технологий и уменьшения свободы распоряжения собственным временем человека, н

2015-02-14

2015-02-14 5502

5502