Литосфера – твердая оболочка Земли. Та часть, которая находится над поверхностью мирового океана, называется – землей.

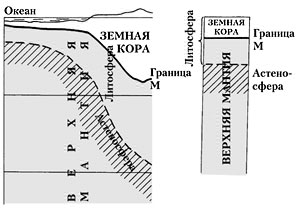

Соотношение земной коры,

мантии и литосферы

Большая часть сведений о глубинном строении Земли получена по косвенным, геофизическим данным — по скоростям распространения сейсмических волн, по изменениям величины и направления силы тяжести (ничтожным, уловимым только очень точными приборами), по магнитным свойствам и величине электропроводности пород. Проходя через породы с разными физическим свойствами, волны отражаются, преломляются, поглощаются. Волны бывают поперечные и продольные, скорости их распространения различны.

Из всех этих данных складывается картина распределения по площади и в глубину пород с разными физическими свойствами. На ее основе создают модель строения недр Земли: подбирают горные породы, физические свойства которых более или менее совпадают со свойствами, определенными при помощи косвенных методов, и мысленно помещают эти породы на соответствующую глубину. Когда удается пробурить скважину до глубины, прежде недоступной, или получить какие-нибудь другие достоверные данные, эта модель подтверждается полностью или частично. Бывает же, что и не подтверждается вообще, приходится строить новую. Ведь отнюдь не исключено, что на глубине залегают породы, каких мы на поверхности вообще не встречаем, или что на глубине, при высоких температуре и давлении, до неузнаваемости изменятся свойства хорошо известных нам пород.

В 1909 г. сербский геофизик Андрей Мохоровичич заметил, что на глубине 54 км резко, скачкообразно возрастают скорости сейсмических волн. В дальнейшем этот скачок был прослежен по всему земному шару на глубинах от 5 до 90 км и известен ныне как граница (или поверхность) Мохоровичича, короче — граница Мохо, еще короче — граница М. Поверхность М считают нижней границей земной коры. Важная особенность этой поверхности состоит в том, что она в общих чертах представляет собой как бы зеркальное отражение рельефа земной поверхности: под океанами она выше, под континентальными равнинами ниже, под наиболее высокими горами опускается ниже всего (это так называемые корни гор).

Согласно традиционному представлению о строении земной коры, в составе земной коры принято выделять три основных слоя. Верхний из них сложен преимущественно осадочными породами и называется осадочным. Два нижних слоя носят названия «гранитный» и «базальтовый». Соответственно, выделяют и два типа земной коры. Континентальная кора содержит все три слоя и имеет мощность 35—50 км, под горами до 90 км. В океанической коре осадочный слой имеет значительно меньшую мощность, а средний, «гранитный» слой отсутствует; мощность океанической коры — 5—10 км.

Современная модель строения земной коры выглядит гораздо сложнее, чем классическая трехслойная. В ней по-прежнему выделяются континентальная кора и океаническая. Характерными признаками континентальной коры можно считать значительную (десятки километров) толщину, увеличение плотности книзу — постепенное или скачкообразное; осадочный слой в пределах континентальной коры обычно более мощен, чем в пределах океанической. Океаническая кора гораздо тоньше, более однородна по составу.

2015-03-27

2015-03-27 1151

1151