В середине ХХ века перед судостроением была поставлена задача постройки сухогрузных судов и танкеров с увеличенными грузоподъемностью и скоростью хода. Относительно высокие мощности ЭУ этих судов привели к выбору для них паротурбинных установок (ПТУ). Были построены: серия сухогрузных судов типа «Ленинский комсомол» (1959г) дедвейтом 15980т, ПТУ мощностью 9,5 МВт; серия танкеров типа «Пекин» дедвейтом 32030т и типа «София» дедвейтом 50770т, ПТУ мощностью 14,0 МВт.

Для серии сухогрузных судов типа «Ленинский комсомол» были созданы ГТЗА типа ТС-1, мощностью 9,6 МВт, удельным расходом топлива 320 г/кВтч, параметрами пара P=4,4 МПа; t=470˚С.

Для танкеров типа «Пекин» и «Софья»- ГТЗА типа ТС-2, мощностью 14,0 МВт, удельным расходом топлива 330 г/кВтч, параметрами пара Р=7,8 МПа; t=515˚C.

В середине XX века ПТУ уступала дизельной ЭУ по удельному расходу топлива 230÷320 против 200-230 г/кВт ч; но ПТУ была менее требовательна к качеству топлива и при мощности свыше 20 МВт имела меньшую построечную стоимость, меньше массу и габариты по сравнению с СЭУ с ДВС.

Высокоэкономичная ПТУ нового поколения в 70-х годах для крупнотоннажного танкера «Крым» с одновальной ЭУ мощностью 22 МВт в то время также не могла быть обеспечена дизелями, так как максимальная мощность МОД производства Брянского машиностроительного завода составляла 8,83 МВт. ПТУ для шести танкеров типа «Крым» были последними в Советском Союзе установками такого типа для судов гражданского флота. Причина этого заключалась в неконкурентоспособности ПТУ по технико-экономическим характеристикам с дизельными установками, в сложности состава и эксплуатации СЭУ. Это соответствовало и мировым тенденциям того времени, после пика 1975 г, когда было построено 130 паротурбинных судов различного назначения, началось сокращение заказов на них, а после 1985 г строительство судов с ПТУ практически прекратилось.

Рис. 2. Принципиальная схема судовой паротурбинной установки.

| 1. – паровой котел. 2. – паропровод насыщенного пара. 3. – паропровод перегретого пара. 4. – вспомогательный турбоагрегат. 5. – главный турбозубчатый агрегат (ГТЗА). 6. – вспомогательный конденсатор. 7. – главный конденсатор. 8. - конденсатный насос. 9. - конденсатный насос. 10. – смесительный подогреватель питательной воды (деаэратор). | 11. – подвод греющего пара. 12. – питательный насос. 13. – подогреватель питательной воды. 14. – подогреватель питательной воды. 15. – топливный насос. 16. – расходная топливная цистерна. 17. – топливные фильтры. 18. – подогреватель топлива. 19. – вентилятор котельный. 20. –газоход. |

В паротурбинной установке рабочее тело непрерывно циркулирует по замкнутому контуру, претерпевая циклическое изменение своего состояния, вода – пар – вода и т.д.

Вода за счет тепловой энергии топлива в паровом котле, превращающейся в пар заданных давления и температуры, большая часть которого поступает в главный турбозубчатый агрегат (ГТЗА) 5 (рис.2.), остальная часть направляется к вспомогательному турбоагрегату.

Отработавший в ГТЗА пар поступает в главный конденсатор 7, где конденсируется и насосом 8 в виде конденсата (воды) нагнетается в подогреватель питательной воды (ППВ)10. Сюда же насосом 9 подается конденсат от вспомогательного конденсатора 6, а также греющий пар от отборов ГТЗА. Вода в ППВ 10 смешивается с паром и нагревается до температуры кипения. Растворенные в ней газы удаляются в атмосферу, т.е. смесительный подогреватель 10 служит также деаэратором питательной воды. Из подогревателя – деаэратора 10 питательным насосом 12 вода нагнетается в паровой котел (через ППВ 13 и 14, обогреваемые паром из отборов ГТЗА). В котле теплота, выделившаяся при сжигании органического топлива, передается от дымовых газов воде и пару. Топливо в топку котла 1 подается из расходной топливной цистерны 16 насосом 15 через фильтры 17 и подогреватель топлива 18. Туда же вентилятором 19 и из атмосферы подается воздух, а образующиеся при сгорании топлива дымовые газы отводятся в дымовую трубу.

Установка, обеспечивающая движение судна, называется главным турбозубчатым агрегатом (ГТЗА), в его состав входят главные турбины, главная передача, главный конденсатор, органы управления и регулирования, валоповоротное устройство и подъемно транспортное приспособление для разборки и сборки турбин.

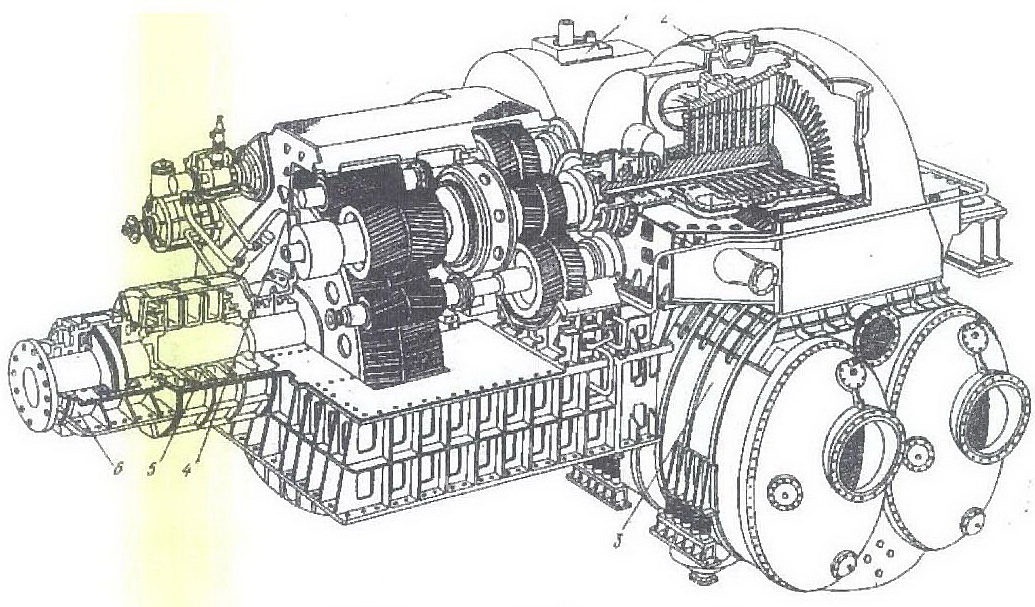

На рис.3 изображен двухкорпусный ГТЗА ТС-3 танкера типа «Крым».

Рис.3 Схема ГТЗА ТС-3 танкера типа «Крым».

| 1. ТВД совместно с ТСД 2. ТНД 3. конденсатор | 4. редуктор 5. соединительная муфта 6. главный упорный подшипник |

Поскольку турбина является двигателем, то для обеспечения заднего хода судна устанавливают турбину заднего (ТЗХ). Она размещается обычно в одном корпусе с ТНД и состоит из нескольких ступеней. При наличии электропередачи или винта регулируемого шага (ВРШ) необходимость в ТЗХ отпадает.

2015-03-27

2015-03-27 4513

4513