· навыками составления процессуальных документов на соответствующих стадиях производства по делам, возникающим из публичных правоотношений;

· умением оперировать официальными материалами обобщения судебной практики по делам, возникающим из публичных правоотношений.

4.1. Понятие административной юстиции и административного судопроизводства

Во многих государствах мира административная юстиция и административное судопроизводство считаются неотъемлемыми институтами правового демократического государства. Они позволяют обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов граждан от неправомерных действий, решений и бездействия органов публичной власти.

Понятие административной юстиции (justice administrative) впервые было разработано в праве Франции в конце XVIII в., когда судам, выступившим против революционных действий, было запрещено рассматривать дела с участием представителей власти.

Закон от 16—24.08.1790 устанавливал: «функции судебные отдельны и должны быть неизменно разграничены от функций административных; судьи не могут, под страхом ответственности за служебное преступление, ни каким бы то ни было образом нарушать деятельность административных учреждений, ни призывать к себе администраторов по предмету их функций»[74].

|

|

|

Споры французских граждан с органами и служащими публичной администрации стали рассматривать специальные органы, созданные в рамках исполнительной власти и уполномоченные защищать граждан от произвола со стороны администрации. Их деятельность и получила название административной юстиции.

Впоследствии аналогичные задачи в ряде стран, в том числе в Германии и Швейцарии, были возложены на органы не исполнительной, а судебной власти — административные суды. Рассмотрение административных дел в этих судах приобрело форму административного судопроизводства.

В настоящее время понятия «административная юстиция» и «административное судопроизводство» каждая страна трактует по-своему, с учетом особенностей собственной системы государственных органов и системы права.

В Италии понятие «административная юстиция» трактуется наиболее широко как деятельность любых органов по контролю за администрацией.

Во Франции административной юстицией признается деятельность специализированных органов (административных трибуналов, административных апелляционных судов и Государственного совета) по разрешению споров, относящихся к управленческой деятельности публичных властей.

В Германии административная юстиция осуществляется в форме административного судопроизводства — рассмотрения административными судами всех публично-правовых споров за исключением конституционно-правовых и называется административным процессом.

|

|

|

В США к административной юстиции обычно относят рассмотрение споров граждан с органами и должностными лицами администрации как в судах, так и в иных органах, осуществляющих судебные функции, но судами не являющихся, — в квазисудебных органах[75].

Обобщая подходы к определению административной юстиции, встречающиеся в различных странах, можно выделить материально-правовые, организационные и процессуальные аспекты этого понятия.

Во-первых, институт административной юстиции предполагает выделение особой категории административных дел. Это дела, в которых одной из сторон является субъект публичной власти; оспаривается правомерность осуществления властных полномочий по принятию решений либо совершению действий или бездействия.

Во-вторых, административные дела должен рассматривать специально созданный для этого орган — административный суд или включенный в исполнительную власть «квазисудебный» орган, уполномоченный разрешать административные споры и не наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями.

В-третьих, административные дела должны рассматриваться в особом порядке, отличном от порядка рассмотрения конституционных, гражданских или уголовных дел.

В России попытки создать административную юстицию в форме административного судопроизводства предпринимались неоднократно, но ни одна из них так и не увенчалась успехом.

Ни реформа Столыпина 1909 г., ни законы Временного правительства об административных судах 1917 г. не привели к формированию органов, самостоятельно и независимо от административной власти рассматривающих в особом порядке споры граждан с органами власти.

В советский период к административной юстиции относились крайне негативно и рассматривали ее как институт буржуазного права, доказывающий существование непримиримых противоречий между человеком и властью в эксплуататорском обществе. Однако значимость отдельных элементов административной юстиции признавалась и в Советском государстве. С 1920-х гг. неоднократно ставилась задача судебного контроля за деятельностью органов управления. С 1960-х гг. признавалась ценность административно-процессуальных норм для защиты прав человека, и в гражданско-процессуальном законодательстве появились нормы, определяющие порядок рассмотрения дел, возникающих из административно-правовых правоотношений[76].

В Российской Федерации не отрицается особая ценность административной юстиции и административного судопроизводства для защиты прав граждан и обеспечения эффективного функционирования государства. Часть 2 ст.118 Конституции РФ закрепила существование административного судопроизводства, определив, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Однако уже длительное время в российской юридической науке, прежде всего в науках административного права и гражданского процесса, ведется дискуссия по проблеме выделения самостоятельного административного судопроизводства. Как отмечал М. К. Треушников, «ряд ученых отстаивают точку зрения, согласно которой нет необходимости выделять в самостоятельный вид производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, поскольку отсутствуют существенные отличия от искового производства, а имеющиеся в данных категориях дел процессуальные особенности не носят принципиального характера»[77].

Между тем законодатель, учитывая, что наличие административного судопроизводства является одним из признаков демократического государства, выделил данную категорию дел, признав, что административное судопроизводство отличается существенными особенностями.

|

|

|

Выделение самостоятельного вида судопроизводства основано на качественном своеобразии, порождаемом предметом рассматриваемого дела, особенностями правоотношения, разрешаемого судом. «Публично-правовые отношения являются выражением публичного, общественного интереса. Властные полномочия органа государственной власти, местного самоуправления, их должностного лица свидетельствуют о неравенстве сторон в правоотношении и о возможности принудительного осуществления публичных прав в досудебном порядке»[78].

Основной принцип отрасли публичного права — принцип императивности — обязывает субъектов публичного управления использовать свои властные полномочия только для достижения целей, поставленных законом и только в рамках закона. В связи с этим правовые средства защиты прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются также средствами надзора и контроля за законностью деятельности органов исполнительной власти.

Особенности предмета административного судопроизводства связаны с фактическим неравенством граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с одной стороны, и публичных органов — с другой. Особенности положения участников материальных публично-правовых отношений предопределяют потребность в соответствующем административно-процессуальном режиме, призванном обеспечить правовое равенство сторон в административном деле, рассматриваемом судом[79].

В настоящее время в российском законодательстве определены процессуальные особенности рассмотрения административных и иных публичных дел. Осуществляется специализация судей, рассматривающих эти дела. Однако специальные суды по рассмотрению споров граждан с органами публичной власти пока не созданы.

Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, рассматривают как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, причем порядок рассмотрения и разрешения дел данной категории в двух ветвях судебной власти различается. Процессуальные нормы, которые должны были бы составить важнейшую часть административного права в целом и административного процесса в частности, оказались включенными в ГПК РФ и АПК РФ.

|

|

|

В марте 2013 г. Президент РФ внес в Государственную Думу проект Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), предусматривающий специальное правовое регулирование административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. 21 мая 2013 г. проект КАС РФ был принят Государственной Думой в первом чтении.

Проект устанавливает правила рассмотрения судами общей юрисдикции административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных и иных публичных полномочий (ст. 1). К данной категории отнесены, во-первых, дела, указанные в главах 23 - 26.2 ГПК РФ:

· о признании недействующими нормативных правовых актов;

· об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти;

· о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

· о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении;

· об установлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,

во-вторых, ряд дел, в настоящее время рассматривающихся в рамках искового, особого производства:

· о прекращении деятельности средств массовой информации;

· о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;

· о взыскании в предусмотренных федеральным законом случаях налогов и обязательных платежей с физических лиц и некоммерческих организаций;

· о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар, продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, о принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина;

· об оспаривании решений, действий (бездействия) организаций, наделенных федеральными законами отдельными государственными или иными публичными полномочиями (в том числе государственных корпораций и саморегулируемых организаций).

Отметим, что проектом КАС РФ не регулируется производство по делам об административных правонарушениях.

Обращение в суд названо административным исковым заявлением. Лицами, участвующими в деле, признаны:

· стороны (административный истец и административный ответчик);

· органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц.

Наряду с особенностями судопроизводства по делам, возникающим из публичных правоотношений, в настоящее время уже установленными в ГПК РФ, проект КАС РФ закрепляет дополнительные процессуальные особенности административного судопроизводства:

· допускается применение мер предварительной защиты по административному исковому заявлению (по ходатайству истца), что сродни обеспечительным мерам;

· предусмотрена возможность граждан обратиться в суд с коллективным административным исковым заявлением (при соблюдении определенных условий). Проект предусматривает две формы одновременного участия нескольких административных истцов и (или) административных ответчиков в одном административном деле. Это может быть либо процессуальное соучастие, либо обращение в суд с коллективным административным исковым заявлением. При этом наличие единого представителя или уполномоченного лица, действующего от имени всех истцов (ответчиков), освобождает от повторной подготовки и рассмотрения административного дела с самого начала;

· определяется предмет доказывания в отношении административных истцов и иных лиц, обратившихся в защиту чужих прав, свобод и интересов, которые освобождены от обязанности доказывания незаконности оспариваемых нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия);

· предусмотрены иные последствия отказа органов, организаций и граждан от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц, являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений;

· установлена обязанность граждан вести административные дела об оспаривании нормативных правовых актов в высших инстанциях только через представителя, если у заявителя нет высшего юридического образования;

· допускается рассмотрение административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства;

· возможно рассмотрение дела в отсутствие стороны административного спора при наличии оформленного в письменной форме обязательства от лиц, которые согласно закону должны участвовать в судебном разбирательстве;

· суд наделяется более широкими полномочиями по использованию такой формы процессуального принуждения, как привод, а также в применении повышенных размеров штрафа.

Принятие Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»[80], предусматривающего объединение Верховного Суда и Высшего арбитражного Суда РФ, создает предпосылки для подготовки новой редакции проекта КАС РФ. Стало возможным создание единых правил административного судопроизводства – как для судов общей юрисдикции, так и для арбитражных судов. В случае принятия КАС РФ начнется новый этап развития административной юстиции в нашей стране.

Учитывая особенности законодательного закрепления элементов административной юстиции в России, административное судопроизводство можно определить как особый порядок рассмотрения и разрешения в судах дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

4.2. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции

Право обжалования решений и действий (равно как и бездействия) органов публичной власти и их должностных лиц — одно из основных конституционных прав человека и гражданина. Судебная защита прав граждан, юридических лиц и их объединений в сфере государственного управления является наиболее эффективной и демократичной формой защиты прав, поскольку лишь в судебном процессе обеспечивается процессуальное равенство прав субъектов, не имеющих равного правового статуса в административных материальных правоотношениях.

В соответствии со ст. 245 ГПК РФ суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений, к которым относятся:

· дела по заявлениям граждан, организаций, прокурора о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части (об оспаривании нормативных правовых актов);

· дела по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

· дела по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

· дела по заявлениям о временном размещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, либо принимаемого Российской Федерацией иностранного гражданина или лица без гражданства, переданных иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, в предназначенном для этого специальном учреждении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (дела о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении);

· дела по заявлениям исправительного учреждения и органа внутренних дел об установлении, продлении или прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений (дела об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы);

· иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению суда.

В процессе судебного рассмотрения исследуются правоотношения, которым присущ императивный характер. В качестве одного из участников данных правоотношений выступает орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностное лицо, принявшие оспариваемый акт, совершившее оспариваемое действие или допустившее бездействие.

В ГПК РФ предусмотрено, что дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются по общим правилам искового производства (т.е. гражданского судопроизводства) с особенностями, установленными гл. 23—26.2 ГПК РФ.

То обстоятельство, что при рассмотрении дел данной категории применяются правила искового производства, вовсе не означает отрицания самостоятельности административного судопроизводства. В данном случае законодателем использован известный технико-юридический прием — распространение общих правил гражданского судопроизводства на все рассматриваемые судами общей юрисдикции дела. В связи с этим при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, действуют общие правила, касающиеся формы заявлений, извещения сторон, необходимости оплачивать государственную пошлину и ряда организационных моментов.

При этом ГПК РФ устанавливает следующие процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений:

· при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, не применяются правила заочного производства (ч. 2 ст. 246);

· суд не связан основаниями и доводами заявленных требований (ч. 3 ст. 246);

· бремя доказывания обоснованности требований возложено на субъект административных правоотношений, принявший оспариваемый правовой акт, совершивший оспариваемое действие или допустивший бездействие (ч. 1 ст. 249);

· суд обязан проявлять активность в выяснении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, для чего он может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, истребовать доказательства по своей инициативе. В случае неисполнения требований о явке в судебное заседание или предоставлении доказательств указанные лица могут быть подвергнуты штрафу (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 249 ГПК РФ);

· не используется ряд таких институтов гражданского процессуального права, как заключение мирового соглашения, встречный иск, признание иска, отказ от иска, третьи лица; не применяются правила договорной подсудности; дело не может быть передано на разрешение третейского суда (рис. 4.1).

| Процессуальные особенности рассмотрения в судах общей юрисдикции дел, возникающих из публичных правоотношений |

| Активная роль суда |

| Одним из участников производства всегда выступает властный орган |

| Не применяются правила договорной подсудности | ||

| Бремя доказывания возложено на субъект власти | ||

| Суд не связан основаниями и доводами заявленных требований |

| Дело не может быть передано на разрешение третейского суда |

| Не используются следующие институты: · заключение мирового соглашения; · вынесение заочного решения; · встречный иск; · признание иска; · отказ от иска; · третьи лица. |

Рис. 4.1. Процессуальные особенности рассмотрения в судах общей юрисдикции дел,

возникающих из публичных правоотношений

Дела, возникающие из публичных правоотношений, в судах общей юрисдикции рассматриваются и разрешаются, как правило, судьей единолично. Коллегиально рассматриваются лишь дела, предусмотренные в ч. 2 ст. 260.1 ГПК РФ — дела о расформировании избирательных комиссий, комиссий референдума.

Помимо общих особенностей, рассмотрение каждого вида дел, возникающих из публичных правоотношений, имеет свои специфические особенности, в том числе касающиеся сроков, применения мер обеспечения, вступления решений суда в законную силу.

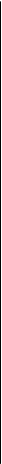

Процессуальный порядок рассмотрения судом дел, возникающих из публичных правоотношений, представлен на рис. 4.2.

| Процессуальный порядок рассмотрения судом дела, возникающего из публичных правоотношений |

| подача заявления |

| возбуждение административного производства |

подготовка дела  к рассмотрению к рассмотрению |

рассмотрение  дела судом дела судом |

| апелляционное обжалование |

| рассмотрение апелляционной инстанцией |

кассационное  обжалование обжалование |

| рассмотрение кассационной инстанцией |

| рассмотрение надзорной инстанцией |

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

|

Не получилось опустить последний прямоугольник. К нему должна идти стрелка вниз от прямоугольника «рассмотрение кассационной инстанцией».

Рис. 4.2. Процессуальный порядок рассмотрения судом дел, возникающих из публичных правоотношений

4.2.1. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части

Граждане и организации, а также государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица вправе обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов.

Инициировать производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части могут как граждане и организации, так и определенные органы и должностные лица (рис. 4.3).

Субъекты административно-процессуальных правоотношений, инициирующие производство   по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части |

| · Граждане и организации, считающие, что оспариваемый нормативный правовой акт нарушает их права и свободы |

| · Президент РФ, · Правительство РФ, · законодательные (представительные) органы субъектов РФ, · высшие должностные лица субъектов РФ, · органы местного самоуправления, · главы муниципальных образований, считающие, что нормативным правовым актом нарушена их компетенция |

| Прокурор |

Рис. 4.3. Субъекты административно-процессуальных правоотношений, инициирующие производство

по делам о признании недействующими нормативных правовых актов

по делам о признании недействующими нормативных правовых актов

Поскольку понятие нормативного правового акта законодательно не определено и в правоприменительной практике трактовалось по-разному, Верховный Суд РФ в целях устранения этой правовой неопределенности неоднократно уточнял содержание понятия нормативного правового акта.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.1993 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о признании правовых актов противоречащими закону» былоуказано, что нормативные правовые акты устанавливают правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом. В 2000 г. Пленум Верховного Суда уточнил, что нормативный правовой акт должен быть издан в установленном порядке управомоченным на то органом государственной власти, местного самоуправления или должностным лицом[81].

В последующем сформулированное определение нормативного правового акта было воспроизведено в п. 12. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». «Под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом».

В 2007 г. Верховный Суд РФ вновь обратился к вопросу о разъяснении понятия нормативного правового акта и в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» сформулировал следующие существенные признаки, характерные для нормативного правового акта:

· издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом;

· наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.

Следует иметь в виду, что граждане и организации в порядке гл. 24 ГПК РФ вправе оспорить не просто нормативный, а нормативный правовой акт. Объясняется это тем, что наряду с нормами права, которые содержатся в нормативных правовых актах, в настоящее время действует множество норм, не имеющих правового характера и значения. Эти нормы также могут быть закреплены в письменной и иной документальной форме. Например, правила обращения с электротехникой определяющиеся в инструкциях, содержат технические, а не правовые нормы. В смешанных актах, таких как государственные стандарты, с одной стороны, содержатся определенные технические требования к качеству продукции, не являющиеся правовыми нормами, а с другой — устанавливаются нормы права, в соответствии с которыми нарушение технических требований строго запрещается и влечет ответственность по закону[82]. Нормативный характер оспариваемого акта может определяться по содержанию как основного текста документа, так и приложений, утвержденных данным актом (типовых, примерных положений и др.), в связи с нормативным содержанием последних.

Таким образом, нормативные правовые акты характеризуются следующими чертами:

· издаются компетентными органами (государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами);

· содержат общеобязательные предписания — нормы права;

· рассчитаны на неоднократное применение;

· адресованы неопределенному кругу лиц;

· действуют независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные правовой нормой.

Во многих субъектах РФ существуют специальные законы, определяющие понятие нормативного правового акта и указывающие требования к ним[83]. Существуют общие для исполнительных органов Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009.

Определение правового акта как нормативного предполагает оценку не только его содержания, но и формы[84], а также порядка подготовки и издания.

Нормативные правовые акты подлежат государственной регистрации и опубликованию, вступают в силу в установленном порядке[85].

Нормативный правовой акт, как объект административных правоотношений, регулирующий деятельность неограниченного круга физических и юридических лиц, должен быть зарегистрирован в Минюсте России и опубликован в общероссийском издании, доступном для каждого субъекта правовых отношений.

Минюст России вправе:

· осуществлять в федеральных органах исполнительной власти проверку работ по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации;

· при необходимости запрашивать нормативные правовые акты на государственную регистрацию;

· передавать в средства массовой информации сведения о нормативных правовых актах, применяемых без государственной регистрации;

· передавать в средства массовой информации сведения об актах, признанных Верховным Судом РФ или Высшим Арбитражным Судом РФ не соответствующими законодательству.

Необходимо иметь в виду, что по смыслу ст. 253 ГПК РФ предметом судебного обжалования могут выступать лишь нормативные правовые акты, действующие на момент рассмотрения заявленных требований, которые могут влечь нарушение прав и свобод граждан. Правовые акты, действие которых прекращено, сами по себе основанием для возникновения прав и обязанностей не являются и каких-либо нарушений охраняемых законом прав и свобод физических и юридических лиц повлечь уже не могут[86].

Однако при этом следует учитывать позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой суд не может прекратить производство по делу об оспаривании нормативного правового акта, признанного по решению органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявшего данный нормативный правовой акт, утратившим силу после подачи в суд соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами[87].

Подведомственность. В ст. 251 ГПК РФ предусматривается оспаривание нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции независимо от того, физическое или юридическое лицо обращается в суд.

В суде общей юрисдикции не могут быть оспорены нормативные правовые акты, проверка конституционности которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ. Так, Конституционный Суд РФ признал несоответствующими Конституции положения п. 2 ч. 1 ст. 26, ч. 1, 2 и 4 ст. 251, ч. 2 и 3 ст. 253 ГПК РФ, которые допускали возможность разрешать судам общей юрисдикции дела об оспаривании конституций и уставов субъектов РФ[88].

В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ:

· федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;

· конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ;

· договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ;

· не вступивших в силу международных договоров РФ;

· по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле;

· по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле;

· дает толкование Конституции РФ [89].

В судах общей юрисдикции не рассматриваются заявления об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, поскольку рассмотрение споров в этой сфере отнесено к компетенции арбитражных судов.

Подсудность. Каждый оспоренный нормативный правовой акт может быть рассмотрен в суде, соответствующем рангу этого акта — таков подход к определению родовой подсудности дел о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части.

Родовая подсудность по указанной категории дел устанавливается нормами ч. 4 ст. 251, ст. 24, 26 и 27 ГПК РФ и не может быть изменена по соглашению заявителя и органа или должностного лица, издавшего оспариваемый акт.

Дела о признании недействующим нормативного правового акта полностью или в части подсудны:

· Верховному Суду РФ;

· верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа;

· районному суду.

Верховный Суд РФ полномочен рассматривать и разрешать дела о признании недействующими нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, иных федеральных органов государственной власти РФ, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций, проверка которых не относится к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ (п. 2 ч. 1 ст. 27, ч. 1, 2 и 4 ст. 251, ч. 2 и 3 ст. 253 ГПК РФ).

Из взаимосвязи норм ГПК РФ о производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, вытекает, что проверка судом правомерности нормативного правового акта Правительства РФ представляет собой отдельное, самостоятельное полномочие. Эта проверка осуществляется в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля и не связана с разрешением конкретного дела заявителя, в то время как наличие такого дела является непременным условием допустимости жалобы в Конституционный Суд РФ[90].

К подсудности верховных судов республик, краевых, областных, судов городов федерального значения, судов автономной области и судов автономных округов относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций (ч. 2 ст. 26 ГПК РФ). Следовательно, указанным судам общей юрисдикции подсудны дела об оспаривании нормативных правовых актов:

· законодательных (представительных) органов субъектов РФ;

· высшего должностного лица субъекта РФ;

· высших исполнительных органов субъекта РФ;

· иных органов государственной власти, образуемых в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.11.2007 № 48 разъяснил, что к иным органам государственной власти в данном случае следует отнести органы, созданные по территориальному, функциональному, отраслевому или иному признаку в соответствии с конституцией (уставом) на основании нормативного правового акта законодательной власти субъекта РФ или его высшего должностного лица (п. 2). Такими органами являются, в частности, министерства или департаменты, службы или комитеты субъектов РФ.

Верховные суды республик, краевые, областные, суды городов федерального значения, суды автономной области и суды автономных округов могут проверять нормативные правовые акты субъектов РФ на соответствие:

· нормам и принципам международного права;

· федеральным законам;

· федеральным подзаконным актам.

При этом следует обращать внимание на приоритет федеральных законов по предметам ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов (ст. 76 Конституции РФ). В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным вне пределов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (в соответствии с ч. 4 ст. 76 Конституции РФ), действует нормативный правовой акт субъекта РФ (ч. 6 ст. 76 Конституции РФ)[91].

В районных судах рассматриваются дела, не указанные в ст.. 23, 25—27 ГПК РФ. Как правило, это нормативные правовые акты органов или должностных лиц местного самоуправления.

Заявление об оспаривании нормативного правового акта подается в районный суд по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего оспариваемый акт (ч. 4 ст. 251 ГПК РФ).

Нормативные правовые акты муниципальных органов и должностных лиц могут быть проверены судами общей юрисдикции на предмет их соответствия нормативным актам регионального, федерального и международно-правового уровня. Кроме того, суд может проверить их на соответствие уставу муниципального образования и иным нормативным актам местного самоуправления, обладающим большей юридической силой[92].

Следует отметить, что в районных судах возникают определенные трудности при проверке соответствия нормативного правового акта не только высшему по юридической силе акту, но и компетенции принявшего его органа или должностного лица. Эти трудности обусловлены, в частности, тем, что «большинство законов субъектов Российской Федерации не содержит подробной процедуры передачи отдельных государственных полномочий от органов государственной власти органам местного самоуправления, повторяя вслед за федеральным законодательством лишь принципы наделения последних подобными полномочиями либо констатируя конкретный факт передачи»[93].

Подчеркнем, что к подсудности мировых судей дела об оспаривании нормативных правовых актов, как довольно сложные и требующие обширных знаний для их рассмотрения, законом не отнесены.

Субъектовпроцессуальных правоотношений по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части можно условно разделить на следующие группы (рис. 4.4):

· граждане и организации, которые считают, что оспариваемый нормативный правовой акт нарушает их права и свободы;

· органы и должностные лица: Президент РФ, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, высшие исполнительные органы субъектов РФ, иные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, главы муниципальных образований.

Указанные субъекты, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция, могут обращаться в суд в качестве заявителей. Но чаще они выступают в качестве ответчиков при оспаривании принятого ими нормативного правового акта;

· прокурор, который в пределах своей компетенции вправе оспаривать нормативный правовой акт.

В соответствии с п. 2 ст. 1, п. 3 ст. 22, ст. 23 и 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор имеет право оспаривать нормативные правовые акты, издаваемые федеральными органами исполнительной власти (за исключением Правительства РФ), представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

| Субъекты административно-процессуальных правоотношений по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части |

|

| Граждане |

| Организации, объединения |

Прокурор Прокурор |

| Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные органы, должностные лица |

Рис. 4.4. Субъекты административно-процессуальных правоотношений

Рассмотрение дела. Производство по делам о признании нормативных правовых актов недействующими полностью или в части осуществляется судами общей юрисдикции по правилам, установленным в гл. 24 ГПК РФ, с учетом как общих правил искового производства, так и особенностей, относящихся к производству по делам, возникающим из публичных правоотношений, определенных в гл. 23 ГПК РФ.

Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать требованиям, изложенным в ст. 131 и 247, а также ч. 5 и 6 ст. 251 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 131 ГПК РФ в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, как и в исковом заявлении, должны быть указаны:

· наименование суда, в который подается заявление;

· в чем заключается нарушение либо угроза нарушений прав, свобод или законных интересов лица и его требования;

· обстоятельства, на которых гражданин или организация основывает свои требования;

· перечень прилагаемых к заявлению документов.

Кроме того, заявление об оспаривании нормативного правового акта должно содержать дополнительные данные:

· наименование органа или должностного лица, принявших оспариваемый правовой акт;

· наименование акта и дата его принятия и регистрации;

· указание, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью;

· в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав и свобод заявителя.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» уточняется, что в заявлении должно быть также указано, какому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не соответствует оспариваемый акт или его часть (п. 7).

Только от прокурора не требуется конкретизации в заявлении, чьи и какие права и свободы нарушаются оспариваемым актом, поскольку его действия основаны на компетенции, определяемой Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

К заявлению должны быть приложены:

· копия оспариваемого акта с указанием, каким средством массовой информации и когда был опубликован этот акт;

· копия заявления;

· квитанция (иной документ) об уплате госпошлины;

· доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (ст. 132, 251 ГПК РФ).

В том случае, когда заявление не отвечает установленным требованиям либо из него усматривается спор о праве, судья оставляет заявление без движения и предоставляет разумный срок для исправления недостатков либо разъясняет необходимость оформления искового заявления (ч. 3 ст. 247, ст. 136 ГПК РФ). В случае неподсудности или если оспариваемый правовой акт не является нормативным, судья возвращает заявление заявителю (ст. 132, ч. 3 ст. 247 ГПК РФ).

Общие правила искового производства, применяемые в силу ч. 1 ст. 246 ГПК РФ при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, предусматривают основания для отказа в принятии искового заявления к рассмотрению и основания прекращения производства по делу.

Судья отказывает в принятии заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 и ч. 8 ст. 251 ГПК РФ в случаях, когда:

· заявление неподведомственно суду общей юрисдикции, поскольку оно подлежит рассмотрению и разрешению в ином судебном порядке;

· в заявлении гражданина или организации оспаривается полностью или в части нормативный правовой акт, очевидно не затрагивающий их права и свободы, если это обстоятельство является необходимым условием проверки акта или его части в порядке, предусмотренном гл. 24 ГПК РФ;

· заявление подано в защиту прав и свобод другого лица лицом, которому такие права не предоставлены законом;

· в заявлении оспаривается проект нормативного правового акта, поскольку он еще не ущемляет ничьих прав;

· в заявлении оспаривается недействующий нормативный правовой акт или его часть (в том числе акт, не вступивший в силу, отмененный органом или должностным лицом, его издавшими, утративший силу в связи с ограничением его действия временными рамками, указанными в самом акте, а также формально не отмененный, но фактически не действующий в силу издания более позднего акта);

· имеется вступившее в законную силу решение суда, которым проверена законность того же нормативного правового акта или той же его части;

· в заявлении оспаривается содержание той части нормативного правового акта, которая дословно воспроизводит положения другого нормативного правового акта, требование об оспаривании которого неподведомственно суду общей юрисдикции.

Подача заявления в суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта (ч. 7 ст. 251 ГПК РФ).

Если при оспаривании нормативного правового акта неправильно избрана форма обращения в суд (оно оформлено как иск), но соблюдены все иные требования, установленные гражданским процессуальным законодательством для обращения в суд с заявлением по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части, то судья должен принять данное заявление к своему производству и рассмотреть дело по существу в порядке, установленном гл. 24 ГПК РФ. Нормативной основой такого решения служат положения ч. 1 ст. 246 ГПК РФ, в соответствии с которыми дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются по общим правилам искового производства с установленными особенностями[94].

Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются судьями судов общей юрисдикции, в отличие от арбитражных судов, единолично.

Заявление рассматривается судом в течение месяца, а Верховным Судом — в течение трех месяцев со дня его подачи.

Лица, обратившиеся в суд с заявлением, представители органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт, извещаются о времени и месте судебного заседания и участвуют в рассмотрении дела. В зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление в отсутствие кого-либо из заинтересованных лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания.

Заявитель может отказаться от своего требования, такой отказ законом не запрещен. Но производство по делу в этом случае не прекращается. В свою очередь, орган или должностное лицо, принявшие оспариваемый акт, могут признать требования заявителя. Но и это признание требования для суда необязательно[95]. В силу закона суд, приняв дело к рассмотрению, должен вне зависимости от желания заявителя решить вопрос о соответствии оспариваемого акта федеральному закону или иному нормативному правовому акту, имеющему б о льшую юридическую силу. В данном случае действуют правила о нормоконтроле, возложенном на суд.

Проверка законности нормативного правового акта предполагает, прежде всего, оценку содержания оспариваемых положений на предмет их соответствия правовым предписаниям, содержащимся в нормативных правовых актах бóльшей юридической силы. Это означает, что содержание оспариваемой правовой нормы по существу должно вытекать из правовой нормы, установленной вышестоящим нормативным правовым актом.

Вместе с тем оценки судом только содержания оспариваемого нормативного правового акта недостаточно. Действующим законодательством регламентируются также форма и вид нормативного правового акта, порядок его принятия и подписания, процедура его опубликования и введения в действие. Суд обязан проверить все указанные моменты. «Законность нормативного правового акта может быть оценена судом с точки зрения соблюдения так называемых формальных требований, предъявляемых к нормативным актам… При этом нарушение указанных формальных требований, как правило, влечет за собой юридическую ничтожность нормативных актов и недопустимость их дальнейшей проверки в рамках существующей процедуры судебного оспаривания»[96].

Если суд признает, что оспариваемый акт не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему бóльшую юридическую силу, то он принимает решение об отказе в удовлетворении поступившего заявления. Если же суд установит, что оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части не соответствует федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему бóльшую юридическую силу, то он признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части. Необходимо иметь в виду, что признается недействующим также акт, подписанный неуполномоченным на то лицом[97].

Установив, что нормативный правовой акт противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему бóльшую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим со дня принятия решения или иного указанного судом времени. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснил, что время, с которого нормативный правовой акт признается недействующим, должно быть указано в резолютивной части решения суда.

В соответствии с принципом разделения властей органы законодательной и судебной власти не могут вмешиваться в компетенцию друг друга, поэтому суд не может обязать законодательный орган субъекта РФ изменить, дополнить, принять или привести какой-либо закон в соответствие с другим нормативным актом, имеющим бóльшую юридическую силу. Именно поэтому в резолютивной части решения суд лишь признает недействующим оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части, но не обязывает соответствующий орган привести его в соответствие с конкретным иным актом, хотя в исковом производстве это допускается (например, при признании сделки недействительной).

Признание акта недействующим влечет за собой утрату силы как этого нормативного правового акта или его части[98], так и других нормативных правовых актов, основанных на нем или воспроизводящих его содержание.

Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу по общим правилам, установленным в ст. 209 ГПК РФ:

· по истечении срока на апелляционное обжалование;

· если решение суда было обжаловано, но не отменено, то после рассмотрения судом апелляционной жалобы;

· если определением суда апелляционной инстанции оно было отменено или изменено и принято новое решение, то оно вступает в законную силу немедленно.

После вступления в силу решение суда о признании нормативного правового акта недействующим или сообщение о таком решении должно быть опубликовано в том печатном издании, в котором был официально опубликован оспоренный нормативный правовой акт. Если данное печатное издание прекратило свою деятельность, то указанное решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются соответствующие нормативные правовые акты.

Следует подчеркнуть, что решение суда о признании нормативного правового акта недействующим не может быть отменено повторным принятием такого же нормативного правового акта. Это означает:

· невозможность принятия тождественного акта;

· невозможность принятия нормативного правового акта, имеющего такое же содержание, какое было признано судом недействующим.

4.2.2. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих

Второй категорией дел, возникающих из публичных правоотношений, отнесенных федеральным законом к ведению судов общей юрисдикции, являются дела об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

Право оспаривать в суде решения и действия, а также бездействие органов публичной власти, их должностных лиц и служащих основано на одном из основных конституционных прав человека и гражданина, закрепленном в ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, — праве на обжалование в суд решений и действий (равно как и бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.

Право на обжалование может выражаться в обращении не только в вышестоящие административные органы, но и в суд. Порядок судебного обжалования решений, действий (бездействия) органов публичной власти и их должностных лиц устанавливается правилами административного судопроизводства. Особенности рассмотрения этих дел в судах общей юрисдикции определены в гл. 25 ГПК РФ (ст. 254—258).

В гл. 25 ГПК РФ формой обращения в суд признано заявление, а сама процедура названа не обжалованием, а оспариванием решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

Термины «жалоба» и «обжалование» используются, как правило, в документах, направляемых в апелляционные, кассационные и надзорные судебные инстанции при неудовлетворенности судебными решениями (определениями) и в целях их отмены.

Предписания органов публичной власти могут носить общий или конкретный характер, могут иметь временный характер с ограниченным сроком действия, но могут содержать предписание постоянного или длительного действия, могут носить разрешительный или запретительный характер и т.д. Общим признаком всех таких актов является то, что они выступают в качестве юридических фактов и служат основой для возникновения, изменения и прекращения прав или обязанностей конкретных лиц.

В результате реализации предписаний, содержащихся в тех или иных правовых актах, могут возникнуть нарушения либо ограничения прав и законных интересов субъектов административных правоотношений. Индивидуальные правовые акты могут затрагивать права и интересы не только тех лиц, на которые ориентирован этот акт, но также ущемлять интересы иных лиц (например, решение о предоставлении квартиры по социальному найму гражданину, третьему в списках очередности на получение жилья, нарушает интересы первого в этом списке). В этом случае возникает спор между субъектами административно-правовых отношений, вызванный различными взглядами на существо определенного вопроса, несовпадением взглядов на законность и обоснованность действий органов государственной администрации. Административно-правовым спором можно назвать также конфликт интересов в сфере государственного управления, характеризующийся наличием противоречий в понимании сути либо значения того или иного действия (бездействия) или содержания индивидуального правового акта.

Граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об оспаривании соответствующих решений, действий (бездействия), если считают, что:

· нарушены их права и свободы;

· созданы препятствия к осуществлению их прав и свобод;

· была незаконно возложена на них какая-либо обязанность;

· они были незаконно привлечены к ответственности.

При этом могут быть оспорены как единоличные, так и коллегиальные решения, действия или бездействие. Законом предусмотрена только письменная форма обращения в суд.

Заявителями по данной категории дел могут выступать граждане, организации (коммерческие и некоммерческие), иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации (ч. 1 ст. 46, 398 ГПК РФ), а также прокурор в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Заявителями могут быть и сами органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие, оспаривающие обязательные для исполнения ими решения, действия (бездействие) органов публичной власти, не связанные с осуществлением заявителями властных полномочий. Например, орган местного самоуправления может оспорить отказ регистрирующего органа в государственной регистрации устава муниципального образования или нарушение срока такой регистрации.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих» даны разъяснения по данной категории и в частности уточнено, что именно относится к предмету оспаривания.

Предметом оспаривания являются конкретные решения, действия и бездействие лиц, в компетенцию которых входит реализация властных полномочий.

Решения могут быть приняты как в письменной, так в устной и конклюдентной форме.

Письменные решения издаются в определенной форме — распоряжений, приказов, но могут быть оформлены и письмом, которым отказано в удовлетворении обращения.

Допускается и устная форма решений, как например, приказ подчиненному совершить какие-то действия.

Оспаривание в суде решений, принятых в устной и конклюдентной форме, представляет определенную сложность, так как требует собирания дополнительных доказательств. В письменных решениях четко выражена воля должностного лица, органа, поэтому оспаривать их в судебном порядке значительно легче, чем устное распоряжение.

Граждане и организации не обязаны доказывать незаконность обжалуемых решений, поскольку бремя доказывания возложено законом на органы публичной власти и их должностных лиц. Вместе с тем лицо, оспаривающее индивидуальный акт, решение, действие (бездействие), обязано доказать факт нарушения своих прав и свобод (ст. 6 Федерального закона «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»).

Если действия, нарушающие права и свободы граждан, определяются легко (например, запрет на торговлю в палатке, наложенный должностным лицом, осуществляющим санитарный надзор), то понятие бездействия не столь очевидно.

Бездействие органов публичной власти, должностных лиц и служащих чаще всего проявляется в уклонении от определенных действий, вытекающих из их полномочий и должностных обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами, а также должностными инструкциями и договорами. Поскольку общество не всегда надлежащим образом информировано о полномочиях органов публичной власти, об обязанностях конкретных должностных лиц и служащих, то граждане реже оспаривают бездействие должностных лиц, чем их решения.

Субъектный состав лиц, чьи решения могут быть оспорены в суде, также вытекает из ст. 46 Конституции РФ — это

· органы государственной власти;

· органы местного самоуправления;

· общественные объединения (если им делегированы властные полномочия);

· должностные лица.

Понятие должностного лица дано в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ: «под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя вла

2015-03-08

2015-03-08 1386

1386