Рассмотрение человека как единого целого, находящегося в неразрывной связи с природой, присуще многим философским школам. В частности в восточной философии человек представляется как частица вселенной, но отражающая все общие законы вселенной, и поэтому его рассматривают как микровселенную или микрокосмос, связанный с землей и небом (макрокосмосом), причем его здоровье и болезни зависят от обмена космической, земной и организменной энергии, циркулирующей в канально-меридианальной системе, обеспечивающей целостность человека.

Соответственно концепции биотического единства Энгельгардта человек обменивается со средой тремя потоками: материи, информации и энергии, чем также обеспечивается целостность человеческого организма.

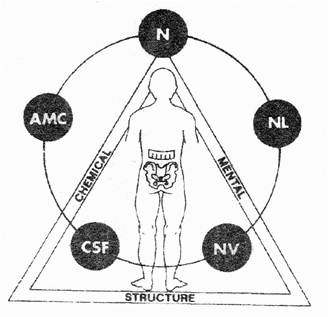

И, наконец, еще в 1910 году D.D. Paimer [12] выдвинул концепцию о «триаде здоровья» (Triad of Health). Соответственно этой концепции организм может быть представлен в виде равностороннего треугольника (рис. 1), стороны которого представляют структурную, химическую и психическую составляющие.

Рис. 1. Триада здоровья и пять факторов межпозвонкового отверстия

Значимость каждой из сторон триады в сохранении гомеостаза и адаптационных реакциях организма равновелика. Если в системе взаимодействия этих трех составляющих имеется нормальный баланс, то человек здоров, но, если хотя бы в одной из составляющих имеется любая патология или дисфункция, возникает дисбаланс во всей системе, что требует диагностики и коррекции всех трех составляющих.

Каждой составляющей триады здоровья занимаются разные специалисты: структурной - остеопаты, хиропрактики, мануальные терапевты, физиотерапевты, массажисты и др., химической – диетологи, аллопаты, травники, гомеопаты и др., психической – психиатры, психотерапевты, психологи, священники, астрологи и др. Важно, что воздействие на каждую составляющую может обусловить терапевтический эффект на две другие.

Представление о триаде здоровья позволяет понять причину нозологической и патогенетической неспецифичности многих симптомов, встречающихся у больных с патологией любой организменной системы. Для понимания такой неспецифичности G. Goodheart и его коллеги изучили взаимоотношения мышц агонистов и антагонистов, рефлексы от мест начала и прикрепления мышцы к кости, от зон стопных и кистевых рефлексов, от зон темпоро-сфеноидальной линии, из всей системы движения при «неврологической дезорганизации». Необходимо также учитывать висцеральные и химические влияния (питательный дисбаланс или дефицит питания, токсические химические влияния, аберрантные висцеро-соматические влияния).

2015-03-08

2015-03-08 2225

2225