Задача 1. Фосфорилаза – фермент, лимитирующий скорость гликогенолиза. В печени и мышцах этот фермент кодируется разными генами. Известно 2 типа гликогеноза, характеризующихся дефектом этого фермента различной локализации: тип V (болезнь МакАрдля) – недостаточность фосфорилазы мышц, и тип VI (болезнь Эра (Херса)) – недостаточность фосфорилазы печени. Назовите признаки этих заболеваний. Какое из заболеваний не сопровождается гипогликемией? Какова реакция больных на введение глюкагона? Как изменяется концентрация лактата в крови после физической нагрузки?

Ответ. Для недостаточности фосфорилазы в мышцах (болезни МакАрдля) характерны: быстрая утомляемость, боли в мышцах после физических нагрузок; отсутствие увеличение уровня лактата в крови в ответ на физическую нагрузку (энергетические потребности мышц обеспечиваются окислением жирных кислот); нормальная реакция на введение глюкагона; отсутствие гипогликемии. Недостаточность фосфорилазы в печени (болезнь Эра (Херса)) характеризуется гепатомегалией, обусловленной накоплением в ней гликогена; непостоянной гипогликемией; отсутствием реакции на введение глюкагона и нарастанием содержания лактата в крови после физической нагрузки.

Задача 2. Гинеколог при обследовании больной 49 лет с подозрением на рак шейки матки использовал пробу Шиллера – раствор Люголя, в состав которого входит йод. Проба проводится нанесением раствора Люголя на поверхность эпителия. Нормальные зрелые клетки поверхностного эпителия шейки матки, богатые гликогеном, окрашиваются раствором Люголя в темно-коричневый цвет, а патологически измененные, лишенные гликогена – нет. В норме у женщин в этих клетках содержится много гликогена, а в раковых клетках его количество резко уменьшено. Снижение содержания гликогена в клетках может быть использовано как один из показателей злокачественного перерождения ткани. Результат пробы врача оказался положительным.Объясните наблюдаемые явления.

Для этого:

а) напишите схему, показывающую синтез гликогена в нормальных клетках;

б) сравните выход АТФ при аэробном и анаэробном гликолизе;

в) объясните, почему в опухолевых клетках запасов гликогена практически нет.

ОТВЕТ:

а)

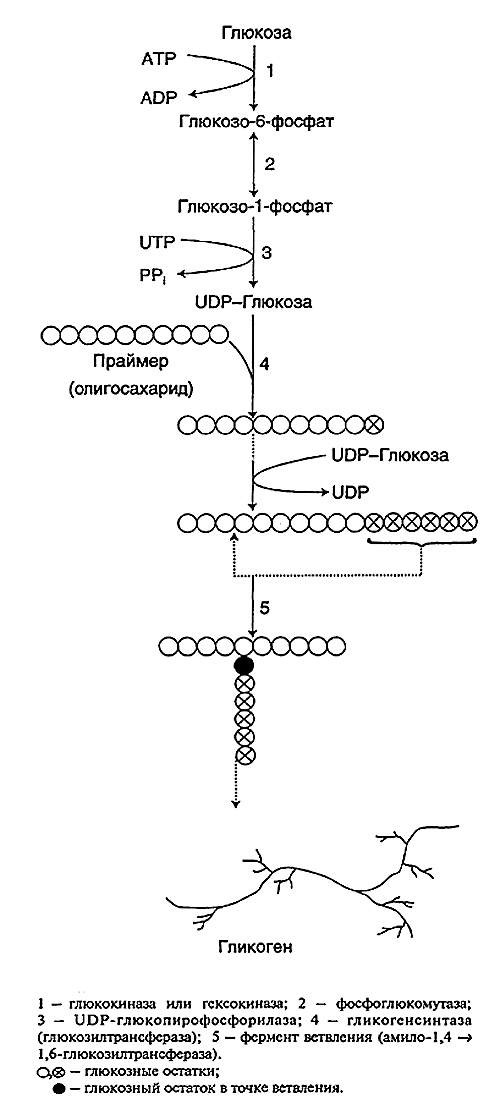

Рисунок 12.Схема синтеза гликогена

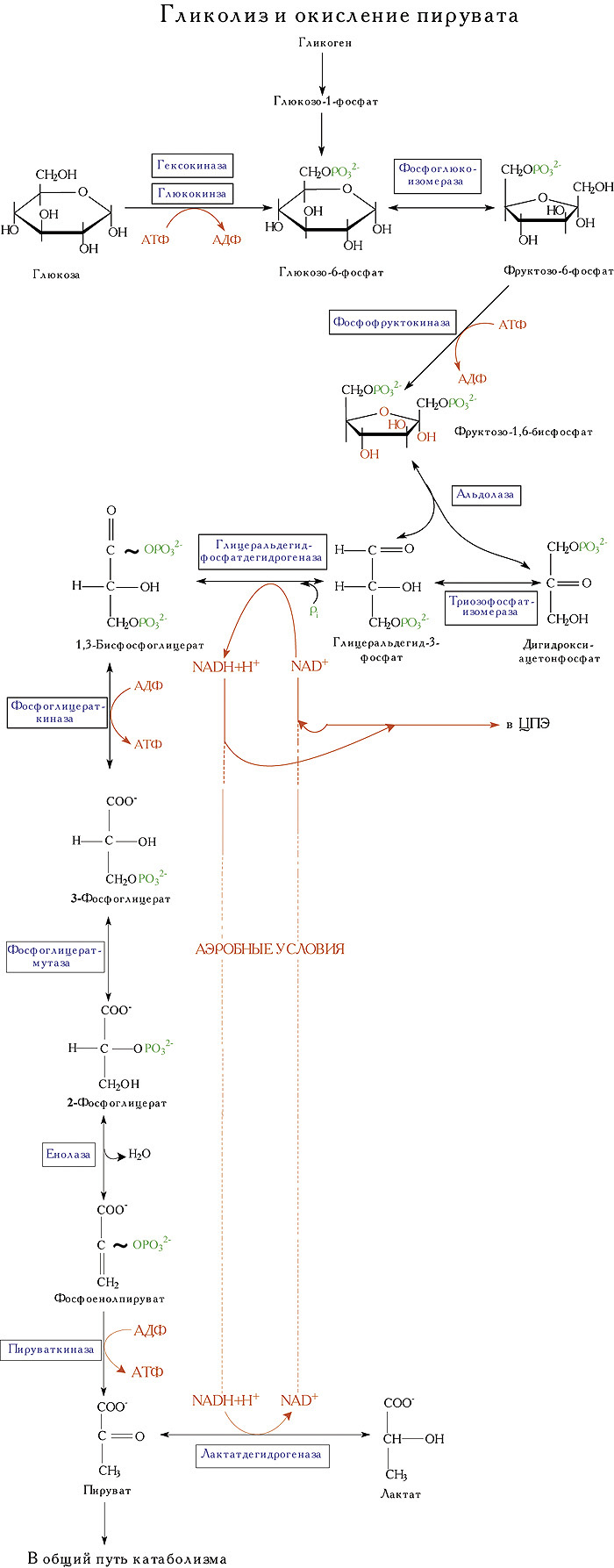

Рисунок 13. Гликолиз и окисление пирувата

б) Анаэробный и аэробный гликолиз энергетически неравноценны. При аэробном гликолизе образуется 8 моль АТФ, а суммарный энергетический эффект аэробного распада глюкозы до конечных продуктов теоретически составляет 38 моль АТР. Анаэробный гликолиз менее эффективен: образуется только 2 моль АТР способом субстратного фосфорилирования.

в) Опухолевые клетки быстро пролиферируют, в них идет активный синтез нуклеиновых кислот и других компонентов клеток, что требует большого количества энергии. Однако способ синтеза АТФ в этих клетках неэффективный, т.к. идет анаэробный гликолиз из-за нарушения структур митохондрий и недостаточного снабжения опухолевых клеток кислородом вследствие того, что кровеносные сосуды прорастают в опухолевые клетки медленно, что приводит к гипоксии. Поглощение раковой клеткой большего количества глюкозы (за счет переключения на анаэробный гликолиз) называется «эффект Варбурга».

Таким образом, чтобы покрыть энергетические потребности, раковые клетки потребляют много глюкозы, окисляют ее в основном анаэробным гликолизом и, соответственно, она в этих условиях ее недостаточно для синтеза гликогена.

2015-03-08

2015-03-08 2362

2362