В «Гуртовщиках» устраивался «Нарциссовый бал», и все мы были при параде. Ведь предстояли не обычные танцы, на которых деревенские парни отплясывали в рабочих сапогах под скрипочку и пианино, а настоящий бал с прославленным местным оркестром (Пенни Баттерфилд и его «Бравые ребята»).

Я наблюдал, как Тристан наполняет рюмки.

– Приятная компания, Джим, – заметил он. – Мальчиков, правда, чуть побольше, чем девочек, но беда не велика.

Я смерил его холодным взглядом, ибо прекрасно уловил подоплеку: преобладание мужского элемента избавляло Тристана от необходимости танцевать до упаду. Предпочитая не транжирить энергию попусту, он танцами не увлекался. Конечно, почему бы и не покружиться с девушкой по залу раз‑другой, но куда приятнее остальное время проводить в буфете.

Впрочем, того же мнения придерживались и многие другие обитатели Дарроуби: когда мы вошли под гостеприимный кров «Гуртовщиков», буфет был набит битком, а в зале лишь несколько наиболее смелых пар напоминали о том, что мы явились на бал. Однако время шло, к ним присоединялись все новые, и к десяти часам в зале уже яблоку упасть было негде.

Я же вскоре понял, что проведу время отлично. Компания Тристана оказалась очень приятной – симпатичные мальчики, привлекательные девочки. Жизнерадостная их беззаботность была неотразимой.

Общему веселью немало содействовал прославленный оркестр Баттерфилда в коротких красных куртках. Самому Пенни на вид было лет пятьдесят пять, да и все четверо его бравых ребят уже давно распростились с молодостью, но свою седину они искупали неугасимым задором. Впрочем, волосы Ленни седыми не были – краска помогала ему оставаться жгучим брюнетом, – и он колотил по клавишам рояля с сокрушающей энергией, озаряя общество солнечными взглядами сквозь очки в роговой оправе, а иногда выкрикивал припев в микрофон у себя под боком, объявляя танцы, и отпускал шуточки зычным голосом. Нет, полученные деньги он отрабатывал честно.

Наша компания на парочки не разбивалась, и я танцевал со всеми девушками по очереди. В разгар бала я проталкивался по залу с Дафной, чья фигура была словно нарочно создана для такой тесноты. Поклонником тощих женщин я никогда не был, но, пожалуй, природа, создавая Дафну, несколько увлеклась в противоположном направлении. Нет, толстой она вовсе не была, а просто отличалась некоторой пышностью сложения.

Сталкиваясь в давке с соседними парами, столь же увлеченно работающими локтями, восхитительно отлетая от упругих форм моей дамы, вместе со всеми подпевая бравым ребятам, которые в бешеном ритме колошматили по своим инструментам, я чувствовал себя на седьмом небе. И тут я увидел Хелен.

Танцевала она, разумеется, с Ричардом Эдмундсоном, и шапка его золотых кудрей плыла над окружающими головами, как символ Рока. С магической быстротой мое радужное настроение угасло, оставив в душе холодную, тягостную пустоту.

Когда музыка смолкла, я отвел Дафну к ее друзьям, а сам отправился на поиски Тристана. Небольшой уютный буфет отнюдь не опустел и там вполне можно было бы изжариться. В густом табачном дыму я с трудом различил Тристана – он восседал на высоком табурете в окружении обильно потеющих участников веселья, но сам, казалось, ничуть от жары не страдал и, как всегда, излучал глубочайшее удовлетворение. Он допил кружку, причмокнул, будто пива лучше в жизни не пробовал, перегнулся через стойку, дружески кивая, чтобы ему налили еще, и тут заметил, что к нему протискиваюсь я.

Едва я оказался в пределах досягаемости, он ласково положил мне на плечо руку.

– А, Джим! Рад тебя видеть. Чудесный бал, ты согласен?

Я воздержался и не указал на бесспорный факт, что он еще ни разу в зале не появлялся, а только самым небрежным тоном упомянул, что вот и Хелен здесь.

Тристан благостно кивнул.

– Да, я видел. Так почему же ты с ней не танцуешь?

– Не могу. Она тут с Эдмундсоном.

– Вовсе нет, – возразил Тристан, критическим взором оглядывая новую кружку и делая предварительный глоток. – Она приехала с большой компанией, как и мы.

– А ты откуда знаешь?

– Видел, как мальчики вешали пальто вон там, пока девочки поднялись раздеться наверх. Значит, можешь ее пригласить, ничьего разрешения не испрашивая.

– А‑а! – Я немного помялся, а потом решительно вернулся в зал.

Но все оказалось не так просто. У меня был долг перед девушками нашей компании, а когда их всех успевали пригласить другие и я направлялся к Хелен, ею тут же завладевал кто‑нибудь из ее друзей. Иногда мне казалось, что она ищет меня взглядом, но уверен я не был, а знал только, что никакой радости от бала больше не получаю, что волшебство и веселость исчезли бесследно. С горечью я предвидел, что и на этот раз обречен тоскливо смотреть на Хелен – и ничего больше. С той лишь тягостной разницей, что и двумя словами с ней не обменяюсь.

Мне даже стало как‑то легче, когда ко мне подошел управляющий и позвал к телефону. Звонила миссис Холл: сука никак не разродится, так не приеду ли я сейчас же? Я взглянул на свои часы – далеко за полночь. Значит, на этом бал для меня кончается.

Секунд пять я постоял, прислушиваясь к чуть приглушенному грохоту музыки, потом медленно натянул пальто и пошел попрощаться с друзьями Тристана. Коротко объяснив, в чем дело, я помахал им, повернулся и толкнул дверь.

За ней в двух шагах передо мной стояла Хелен, чьи пальцы слегка касались дверной ручки. Я не стал размышлять, вышла ли она или только собирается войти, а немо уставился в ее улыбающиеся синие глаза.

– Уже уходите, Джим? – спросила она.

– Да. У меня, к сожалению, вызов.

– Какая досада! Надеюсь, ничего серьезного?

Я открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг ее красота заслонила от меня все. Я чувствовал только, что она совсем рядом. Меня поглотила волна любви и безнадежности. Я отпустил дверь, схватил руку Хелен, точно утопающий, и с изумлением ощутил, что ее пальцы крепко сплелись с моими.

Оркестр, шум голосов, люди – все куда‑то исчезло, и остались только мы двое в дверном проеме.

– Поедем со мной, – сказал я.

Глаза Хелен стали огромными, и она улыбнулась мне такой знакомой улыбкой.

– Я только сбегаю за пальто, – шепнула она.

Нет, это мне грезится, думал я, стоя на ковровой дорожке в коридоре и глядя, как Хелен быстро поднимается по лестнице. Но тут же убедился, что я все‑таки не сплю: она появилась на верхней площадке, торопливо застегивая пальто. Моя машина, терпеливо дожидавшаяся на булыжнике рыночной площади, видимо, тоже была застигнута врасплох – во всяком случае, мотор взревел при первом нажатии на стартер.

Мне надо было заехать домой за необходимыми инструментами. И вот мы вышли из машины в конце безмолвной, купающейся в лунных лучах улицы, и я отпер большую белую дверь Скелдейл‑Хауса.

Едва мы очутились внутри, как с полной уверенностью, что иначе нельзя, я обнял Хелен и поцеловал – благодарно и не спеша. Столько времени я мечтал об этом! Минуты текли незаметно, а мы все стояли там – наши ноги попирали пол из черно‑красных плиток XVIII века, головы почти упирались в раму огромной картины «Смерть Нельсона», которая господствовала в прихожей.

Второй раз мы поцеловались у первого изгиба коридора под не менее большой «Встречей Веллингтона и Блюхера при Ватерлоо». Затем мы поцеловались у второго изгиба под сенью высокого шкафа, в котором Зигфрид хранил свои костюмы и сапоги для верховой езды. Мы целовались в аптеке в промежутках между моими сборами, а затем в саду, убедившись, что среди залитых лунным светом весенних цветов, в волнах благоухания влажной земли и травы, целоваться лучше всего.

Никогда еще я не ехал на вызов так медленно – со скоростью десять миль в час, не более. Ведь на плече у меня лежала голова Хелен, а в открытое окно лились все ароматы весны. Словно в разгар урагана, я очутился в красивейшей безопасной гавани. Словно я вернулся домой.

В спящей деревне светилось только одно окно, и, едва я постучал, Берт Чапман сразу распахнул дверь. Он был дорожным рабочим, то есть принадлежал к племени, с которым я ощущал себя в кровном родстве.

Сроднили нас дороги – как и я, дорожные рабочие проводили значительную часть жизни на пустынных путях в окрестностях Дарроуби: чинили асфальт, летом выкашивали траву по обочинам, зимой расчищали их от снега и посыпали песком. А когда я проезжал мимо, они весело мне улыбались и махали, словно мое мимолетное появление украшало их день. Не знаю, отбирал ли их муниципальный совет за добродушие, но я, право, не встречал других таких приятных и веселых людей.

Старый фермер как‑то сказал мне кисло: «А чего им не радоваться‑то, когда они, знай себе, целые дни дурака валяют!». Конечно, он несколько преувеличил, но я его прекрасно понял: по сравнению с работой на ферме любое другое занятие выглядело приятным бездельем.

Берта Чапмана я видел всего два дня назад: он сидел на пригорке с огромным бутербродом в руке. Рядом покоилась его лопата. Он приветливо поднял жилистую руку, а его круглая, красная от солнца физиономия расплылась в широкой ухмылке. Казалось, заботы ему неведомы. Однако теперь улыбка его выглядела напряженной.

– Очень мне не хотелось беспокоить вас так поздно, мистер Хэрриот, – сказал он, поспешно проводя нас в дом, – только вот я за Сюзи опасаюсь. Ей пора бы разродиться, она уже и гнездо для щенят готовит, и весь день тревожная, а ничего нет. Я хотел до утра отложить, да только за полночь она пыхтеть начала, ну и вид ее мне не нравится.

Сюзи была моей старой пациенткой. Ее широкоплечий дюжий хозяин частенько являлся с ней в приемную, немножко стыдясь своей заботливости. Нелепо выделяясь среди женщин с их кошечками и собачками, он при моем появлении всегда торопился объяснить: «Вот хозяйка попросила сходить к вам с Сюзи». Но эта ссылка никого обмануть не могла.

– Конечно, дворняжка она, и ничего больше, да только очень верная, – сказал Берт теперь с той же неловкостью, но я догадывался, как ему дорога Сюзи, кудлатая сучка неопределенных кровей, имевшая обыкновение упираться передними лапами мне в колено, смеясь во всю пасть и бешено виляя хвостом. Я находил ее неотразимой.

Но сегодня маленькая собачка была не похожа на себя. Когда мы вошли в комнату, она выбралась из корзинки, неопределенно шевельнула хвостом и замерла, приникнув к полу, а ребра ее мучительно вздымались. Когда я нагнулся, чтобы ее осмотреть, она повернула ко мне испуганную мордочку с широко открытой пыхтящей пастью.

Я провел ладонью по вздутому животу. По‑моему, никогда еще мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. Круглый и тугой, как футбольный мяч, он был битком набит щенятами, готовыми появиться на свет. Но не появлявшимися.

– Так что с ней? – Щеки Берта побледнели под загаром, и он нежно погладил голову Сюзи широкой заскорузлой ладонью.

– Пока еще не знаю, Берт, – ответил я. – Надо пощупать внутри. Принесите мне горячей воды, будьте так добры.

В воду я подлил антисептическое средство, намылил кисть, одним пальцем осторожно исследовал влагалище и обнаружил щенка – кончик пальца скользнул по ноздрям, крохотным губам, язычку… Но он плотно закупорил проход, как пробка бутылку.

Сидя на корточках, я обернулся к Берту и его жене.

– Боюсь, первый щенок застрял. Очень крупный. По‑моему, если его убрать, остальные пройдут благополучно. Они должны быть помельче.

– А можно его сдвинуть, мистер Хэрриот? – спросил Берт.

Я ответил, помолчав:

– Попробую наложить щипцы ему на голову и погляжу, сдвинется ли он. Щипцами я пользоваться не люблю и только осторожно попробую. Если ничего не выйдет, заберу ее с собой сделать кесарево сечение.

– Операцию, значит? – глухо спросил Берт, сглотнул и испуганно поглядел на жену. Как многие высокие мужчины, в спутницы жизни он выбрал миниатюрную женщину, а сейчас миссис Чапман, съежившаяся в кресле, казалась совсем маленькой. Ее расширенные глаза уставились на меня со страхом.

– И зачем мы только ее повязали! – простонала она, заламывая руки. – Я говорила Берту, что в пять лет щениться в первый раз поздно, а он ничего слушать не желал. И теперь мы останемся без нее.

– Да нет же, она в самой поре, – поспешил я утешить бедную женщину. – И все еще может обойтись вполне благополучно. Вот сейчас посмотрим.

Несколько минут я кипятил инструменты на плите, а потом вновь встал на колени позади моей пациентки и наставил щипцы. Блеск металла заставил Берта посереть, а его жена съежилась в комочек. Помощи от них явно ждать не приходилось, а потому, пока я снова нащупывал щенка, голову Сюзи держала Хелен. Места почти не было, но мне удалось подвести щипцы по моему пальцу к его носу. Затем с величайшей осторожностью я развел их и, чуть надавливая, проталкивал вперед, пока мне не удалось сомкнуть половинки на голове.

Ну, скоро все прояснится! В подобных ситуациях резко дергать нельзя, а можно только чуть‑чуть потянуть, проверяя, не сдвинется ли тельце. Так я и сделал. Мне показалось, что какое‑то продвижение есть. Я попробовал еще раз. Да! Щенок чуть продвинулся вперед. Сюзи тоже, видно, почувствовала, что не все еще кончено, стряхнула с себя апатию и принялась энергично тужиться.

Дальше все пошло как по маслу, и мне удалось извлечь щенка на свет практически без усилий.

– Боюсь, этот не выжил, – сказал я, поглядев на крохотное существо у себя на ладони и не обнаружив никаких признаков дыхания. Но, зажав грудку между большим и указательным пальцами, я уловил ровное биение сердца и, быстро открыв щенку рот, начал мягко вдувать воздух в его легкие.

Повторив эту процедуру несколько раз, я положил щенка на бок в корзину и уже пришел к выводу, что мои усилия напрасны, как вдруг крохотная грудная клетка приподнялась потом еще раз и еще.

– Живой! – воскликнул Берт. – Ну прямо чемпион! Нам они ведь все живыми требуются. Отец‑то – терьер Джека Деннисона, так охотников на них хоть отбавляй.

– Вот‑вот! – вставила миссис Чапман. – Сколько бы ни родилось, всех разберут. Просто отбоя нет от желающих: «Нам бы щеночка Сюзи».

– Ну еще бы! – сказал я, но улыбнулся про себя. Терьер Джека Деннисона также обладал сложной родословной, и плоды этой вязки обещали быть интересными коктейлями, что ничуть не должно было их испортить.

Я вколол Сюзи полкубика питуитрина.

– Она же чуть не полсуток старалась вытолкнуть этого молодца, так что небольшая помощь будет ей кстати. А теперь подождем и посмотрим, как оно пойдет.

Ждать было очень приятно. Миссис Чапман заварила чай и принялась щедро мазать маслом домашние лепешки. А Сюзи, частично с помощью питуитрина, каждые четверть часа не без самодовольства производила на свет по щенку, и вскоре они уже подняли в корзине писк, удивительно громкий для таких крошек. Берт, который с каждой минутой все больше светлел, набил трубку и поглядывал на все увеличивающееся семейство с улыбкой, которая мало‑помалу почти достигла ушей.

– Каково вам, молоденьким, сидеть тут с нами! – сказала миссис Чапман, наклонив голову и озабоченно глядя на нас с Хелен. – Небось, не терпится на танцы вернуться, а вы вот сидите.

Мне вспомнились давка в «Гуртовщиках», табачный дым, духота, неумолчный грохот «Бравых ребят». Я обвел взглядом мирную кухоньку, старомодный очаг с черной решеткой, низкие, отлакированные балки, швейную шкатулку миссис Чапман, трубки Берта, повешенные рядком на стене, и крепче сжал руку Хелен, которую последний час держал в своей под прикрытием стола.

– Вовсе нет, миссис Чапман, – возразил я. – Мы и думать о них забыли.

И это была чистейшая правда.

Около половины третьего я пришел к выводу, что Сюзи кончила – всего щенят родилось шестеро, очень недурное достижение для такой фитюльки. Писк смолк, так как все они уже дружно сосали мать.

Я по очереди поднял их и осмотрел. Сюзи не только не протестовала, но словно улыбалась со скромной гордостью. Когда я положил их назад, она деловито осмотрела и обнюхала каждого, прежде чем снова лечь на бок.

– Три кобелька, три сучки, – сказал я. – Отличное соотношение.

Перед тем как уйти, я вынул Сюзи из корзинки и ощупал ее живот. Просто поразительно, каким поджарым он уже стал! Прорванный воздушный шар не изменил бы форму столь эффектно. Она уже преобразилась в худенькую, мохнатую, дружелюбную малютку, которую я так хорошо знал.

Едва я отпустил ее, как она шмыгнула назад в корзину и свернулась калачиком вокруг своего семейства, которое тут же принялось сосредоточенно сосать.

Берт засмеялся:

– Да ее среди них толком и не разглядеть! – Он нагнулся и потыкал в первенца мозолистым пальцем. – Нравится мне этот кобелек. Знаешь, мать, мы его себе оставим, чтобы старушке скучно не было.

Пора было уходить. Мы с Хелен направились к двери, и маленькая миссис Чапман, поспешив ее отворить, поглядела на меня:

– Что же, мистер Хэрриот, – сказал она, не выпуская ручку. – Уж не знаю, как вас и благодарить, что вы приехали, успокоили нас. Ума не приложу, что бы я делала с моим муженьком, приключись с его собачкой какая беда.

Берт смущенно ухмыльнулся.

– Чего уж, – буркнул он. – Будто я расстраивался!

Его жена засмеялась, распахнула дверь, но едва мы шагнули в безмолвный душистый ночной мрак, схватила меня за локоть с лукавой улыбкой.

– Это, как погляжу, ваша невеста? – спросила она.

Я обнял Хелен за плечи и ответил твердо:

– Да. Моя невеста.

Эта ночь ознаменовалась не только появлением на свет нового семейства Сюзи, она положила начало моей семейной жизни – ведь до нее все мои попытки ухаживать за Хелен завершались фиаско. Но с этой минуты я сосредоточился на том, что по‑настоящему важно, и, оглядываясь на без малого сорок пять лет, которые мы провели вместе, благословляю счастливую судьбу, так удачно подыгравшую мне во время «Нарциссового бала». Приятно вспомнить и о том, какая в те дни была между нами и нашими пациентами особенная близость – всю ночь просидеть на деревенской кухне с щенящейся собакой! История эта романтична, и технические подробности в ней необязательны, но я все‑таки упомяну, что теперь мы в таких случаях очень редко прибегаем к щипцам.

Джок

Едва я приподнялся на кровати, как увидел вдали холмы за Дарроуби.

Я встал и подошел к окну. Утро обещало быть ясным, лучи восходящего солнца скользили по лабиринту крыш, красных и серых, свыкшихся с непогодой, кое‑где просевших под тяжестью старинной черепицы, и озаряли зеленые пирамидки древесных вершин среди частокола дымовых труб. А надо всем этим – величественные громады холмов.

Как мне повезло! Ведь это было первым, что я видел каждое утро, – после Хелен, разумеется, а уж на нее смотреть мне никогда не надоедало.

После необычного медового месяца, который мы провели, проверяя коров на туберкулез, началась наша семейная жизнь под самой крышей Скелдейл‑Хауса. Зигфрид, до нашей свадьбы мой патрон, а теперь партнер, отдал в полное наше распоряжение эти две комнатки на третьем этаже, и мы с радостью воспользовались его любезностью. Конечно, поселились мы там временно, но наша верхотура обладала каким‑то неизъяснимо пьянящим воздушным очарованием, и нам можно было только позавидовать.

Первая комната эта служила нам и спальней и гостиной, и хотя не отличалась особой роскошью обстановки, кровать была очень удобной, на полу лежал коврик, а возле красивого старинного серванта – память о матери Хелен – стояли два кресла. Гардероб тоже был такой старинный, что замок давно сломался, и, чтобы дверцы не открывались, мы засовывали между ними носок. Кончик его всегда болтался снаружи, но мы как‑то не обращали на это внимания.

Я вышел, пересек лестничную площадку и оказался в нашей кухне‑столовой, окно которой выходило на противоположную сторону. Это помещение отличалось спартанской простотой. Я протопал по голым половицам к скамье, которую мы соорудили у стены возле окна. На ней возле газовой горелки располагалась наша посуда и кухонная утварь. Я схватил большой кувшин и начал долгий спуск в главную кухню, ибо при всех достоинствах нашей квартирки водопровода в ней не имелось. Два марша лестницы – и я уже на втором этаже, еще два марша – и я галопом мчусь по коридору, ведущему к большой кухне с каменным полом.

Наполнив кувшин, я возвратился в наше орлиное гнездышко, перепрыгивая через две ступеньки. Теперь мне бы очень не понравилось заниматься подобными упражнениями всякий раз, когда нам требовалась бы вода, но тогда меня это совершенно не смущало.

Хелен быстро вскипятила чайник, и мы выпили первую чашку чаю у окна, глядя вниз на длинный сад. С этой высоты открывался широкий вид на неухоженные газоны, плодовые деревья, глицинию, карабкающуюся по выщербленным кирпичам к нашему окошку, и на высокие стены, тянущиеся до вымощенного булыжником двора под вязами. Каждый день я не раз и не два проходил по этой дорожке к гаражу во дворе и обратно, но сверху она выглядела совсем другой.

– Э‑эй, Хелен! – сказал я. – Уступи‑ка мне стул!

Она накрыла завтрак на скамье, служившей нам столом. Скамья была такой высокой, что мы купили высокий табурет, но стул был заметно ниже.

– Да нет же, Джим, мне очень удобно! – Она убедительно улыбнулась, почти упираясь подбородком в свою тарелку.

– Как бы не так! – заспорил я. – Ты же клюешь кукурузные хлопья носом. Дай уж я там сяду.

Она похлопала ладонью по табуретке.

– Ну, чего ты споришь! Садись, не то все остынет.

Смиряться я не собирался, но испробовал новую тактику:

– Хелен! – сказал я грозно. – Встань со стула!

– Нет! – ответила она, не глядя на меня и вытягивая губы трубочкой. Это, на мой взгляд, придавало ей удивительное очарование, но, кроме того, означало, что уступать она не намерена.

Я растерялся. И даже прикинул, не сдернуть ли ее со стула силком. Но миниатюрной ее никак нельзя было назвать, а нам уже разок довелось помериться силами, когда спор из‑за какого‑то пустяка перешел в борцовскую схватку. И хотя мне она доставила много радости и я вышел из нее победителем, Хелен оказалась опасной противницей. Повторять свой подвиг рано поутру у меня настроения не было. Я сел на табурет.

После завтрака Хелен поставила греть воду, чтобы вымыть посуду – следующее дело в нашем расписании. А я тем временем спустился вниз, собрал инструменты, положил шовный материал для повредившего ногу жеребенка и через боковую дверь вышел в сад. Напротив альпийской горки я остановился и поглядел на наше окошко. Рама была приподнята, и в ней появилась рука с кухонным полотенцем. Я помахал, полотенце в ответ взметнулось вверх‑вниз, вверх‑вниз. Так начинался теперь почти каждый мой день.

И, выезжая за ворота, я подумал, что это отличное начало. Впрочем, отличным было все: и грачиный грай в вязах у меня над головой, когда я закрывал тяжелые створки, и душистая свежесть воздуха, мой обычный утренний напиток, и трудности и радости моей работы.

Поранившийся жеребенок принадлежал Роберту Корнеру, и едва я приехал к нему на ферму, как Джок, его овчарка, напомнил мне о своем существовании. И я принялся наблюдать за ним: ведь ветеринарный врач не просто лечит, он еще знакомится с любопытнейшим калейдоскопом характеров, пусть и принадлежащих четвероногим, а Джок, бесспорно, был оригинальной личностью.

Очень многие деревенские собаки всегда готовы немножко отдохнуть от своих обязанностей и поразвлечься. Им нравится играть, и среди их излюбленных игр есть и такая – прогонять автомобили с хозяйского двора. Сколько раз я уезжал в сопровождении косматого метеора! Промчавшись двести‑триста ярдов, пес обычно останавливался и напутствовал меня последним яростным гавканьем. Но не таков был Джок.

В нем жил истый фанатизм. Погоню за автомобилями он превратил в высокое искусство, которому служил ежедневно без тени юмора. От фермы Корнера к шоссе вела проселочная дорога, почти милю вившаяся по лугам между двумя каменными оградами вниз по пологому склону, и Джок считал свой долг выполненным, только если провожал избранную машину до самого шоссе. Его неистовая страсть требовала затраты больших сил и труда.

И теперь, когда я, зашив рану жеребенка, начал накладывать повязку, я все время поглядывал на Джока. Он крался между службами – тощенький малютка, которого и заметить‑то не легко, если бы не мохнатая черно‑белая шерсть, – без особого успеха притворяясь, будто он на меня и смотреть не хочет, так мало его интересует мое присутствие. Но его выдавали глаза, скошенные в сторону конюшни, и то, как он все время пересекал поле моего зрения, проскальзывая то туда, то сюда. Он ждал, когда же, наконец, наступит его великая минута.

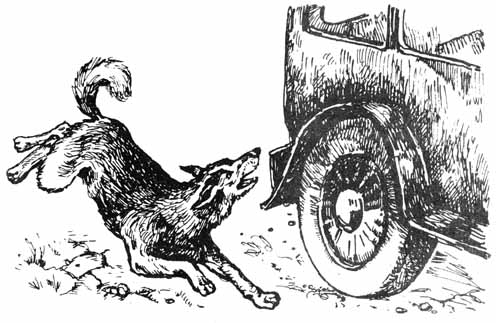

Надев ботинки и бросив резиновые сапоги в багажник, я вновь увидел Джока – вернее, лишь длинный нос и один глаз, выглядывавшие из‑под сломанной двери. И только когда я включил мотор и тронулся, пес заявил о себе: приникая к земле, волоча хвост, вперив пристальный взор в передние колеса машины, он покинул засаду, едва я набрал скорость, и устремился могучим галопом наперерез к дороге.

Было это отнюдь не в первый раз, и меня всегда охватывал страх, что он может забежать вперед и угодить под машину, а потому я прибавил газу и понесся вниз по склону. Вот тут‑то Джок и показывал, чего он стоит. Я часто жалел, что ему не довелось потягаться с борзыми, потому что уж бегать он умел! Щуплое тельце прятало в себе отлично отлаженный механизм, тонкие ноги мелькали, как паровозные рычаги, и Джок летел над каменистой землей весело, без усилий держась наравне с набирающим скорость автомобилем.

Примерно на полпути до шоссе был крутой поворот, и Джок всякий раз перемахивал через ограду, черно‑белой молнией на зеленом фоне мчался через луг и, таким образом ловко срезав угол, вновь пушечным ядром проносился над серой каменной кладкой ниже по склону. Это экономило ему силы для последней пробежки до шоссе, и, когда я выезжал на асфальт, в зеркале заднего вида отражалась обращенная в мою сторону счастливая морда пыхтящего пса. Вне всяких сомнений, он считал, что превосходно выполнил возложенный на него долг, и довольный собой неторопливо возвращался на ферму дожидаться, когда настанет очередь, например, почтальона или бакалейного фургона.

Но Джок отличался не только этим. Он блистал на состязаниях овчарок и завоевал мистеру Корнеру немало призов. Фермеру даже предлагали за него порядочные суммы, но он не хотел с ним расставаться. Наоборот, он сам купил Джоку подружку, такую же щуплую, как он, и тоже победительницу многих состязаний. От них мистер Корнер надеялся получить на продажу будущих мировых чемпионов. Когда я приезжал на ферму, сучка присоединялась к погоне за моей машиной, но, по‑видимому, больше в угоду Джоку, и всегда отставала у поворота, предоставляя Джоку действовать одному. Нетрудно было заметить, что его энтузиазма она не разделяла.

Затем появились щенята – семь пушистых черных шариков, копошившихся во дворе и попадавших всем под ноги. Джок снисходительно следил, как они пытаются по его примеру гнаться за моей машиной, и даже чудилось, будто он благодушно смеется, когда они от усердия летели кувырком через голову и вскоре безнадежно отставали.

Затем месяцев десять я у Роберта Корнера не был, хотя порой встречал его на рынке, и он рассказывал, что дрессирует щенков и они делают большие успехи. Ну, да особой дрессировки не требовалось: все это было у них в крови, и, по его словам, они пробовали сбивать коров и овец в стадо, чуть только научились ходить. Затем я, наконец, снова их увидел – семь Джоков, щуплых, стремительных, бесшумно мелькавших между сараями и коровниками, – и не замедлил обнаружить, что они научились у своего отца не только тому, как пасти овец. Было что‑то очень знакомое в том, как они принялись сновать на заднем плане, когда я вернулся к машине – выглядывали из‑за тюков прессованной соломы и с подчеркнутой небрежностью занимали излюбленные стартовые позиции. Усаживаясь за руль, я увидел, как они прильнули к земле словно в ожидании сигнала «марш».

Я завел мотор, сразу прибавил оборотов, рванул сцепление и помчался через двор. В ту же секунду по двору словно плеснула мохнатая волна. Автомобиль с ревом вылетел на проселок, а по обеим его сторонам плечо к плечу неслись песики, и на всех мордах было давно мне знакомое фанатичное выражение. Когда Джок перепрыгнул ограду, семь щенков взвились рядом с ним, а когда они вновь появились на последней прямой, я заметил нечто новое. Прежде Джок всегда косился на машину, потому что противником считал ее, но теперь, покрывая последнюю четверть мили во главе мохнатого воинства, он поглядывал на бегущих щенков, словно видел в них конкурентов.

А ему явно приходилось нелегко. Нет, он нисколько не утратил прежней формы, но эти клубки костей и сухожилий, которые были обязаны ему жизнью, унаследовали его быстроту, и к ней добавлялась непочатая энергия юности, поэтому ему приходилось напрягать все силы, чтобы они его не обогнали. И вдруг, о ужас, он споткнулся, и тотчас на него накатился мохнатый вал. Казалось, все потеряно, но мужество Джока было из чистой стали: выпучив глаза, раздув ноздри, он проложил себе путь через галопирующую свору и к тому времени, когда мы достигли шоссе, вновь вел ее.

Но это обошлось ему недешево. Я притормозил, прежде чем уехать, и оглянулся на Джока: он стоял на травянистой обочине высунув язык, и его бока вздымались и опадали. Вероятно, то же повторялось со всеми другими заезжавшими на ферму машинами, и от веселой игры не осталось ничего. Наверное, глупо утверждать, будто ты прочел собачьи мысли, но вся его поза выдавала нарастающий страх, что дни его безусловного превосходства сочтены и в самом недалеком будущем его подстерегает немыслимый позор: он окажется позади этой своры юных выскочек. Я прибавил скорости и увидел, что Джок смотрит вслед взглядом, яснее слов говорившим: «Долго ли я еще выдержу?»

Я очень сочувствовал Джоку, и когда два месяца спустя снова должен был поехать на ферму, меня немножко угнетала мысль, что я стану свидетелем его невыносимого унижения, ведь ничего другого ждать было нельзя. Но когда я въезжал во двор фермы, он показался мне странно пустынным.

Роберт Корнер в коровнике накладывал вилами сено в кормушки. Он обернулся на звук моих шагов.

– Куда девались все ваши собаки? – спросил я.

Он прислонил вилы к стене.

– Ни одной не осталось. На обученных овчарок всегда есть спрос. Да, уж я не прогадал, ничего не скажешь.

– Но Джока‑то вы оставили?

– Само собой. Как же я без него? Да вон он!

И правда, он, как встарь, шмыгал неподалеку, делая вид, будто вовсе на меня и не смотрит. А когда, наконец, настал вожделенный миг, и я сел за руль, все было как прежде: поджарый песик стрелой мчался рядом с машиной, но без перенапряжения, радуясь этой игре. Он птицей перелетел через ограду и без всякого труда первым достиг асфальта.

Мне кажется, я испытал такое же облегчение, как и он сам, что теперь никто не оспаривает его первенства, что он по‑прежнему остается самой быстрой собакой.

Таких Джоков в Йоркшире немало – то есть на фермах немало собак, которые затаиваются в укромных уголках, ожидая, когда я соберусь уезжать. Но ни одна, насколько мне помнится, не облюбовывала для себя такой длинной беговой дорожки вниз по зеленому склону и ни одна не могла похвастать такой самозабвенностью. По большей части они считают, что полностью исполнят свой долг, если пробегут за мной десяток‑другой шагов, а потом постоят и полают, пока я не скроюсь из виду. Мне так никогда и не удалось понять, означает ли такой лай «Скатертью дорожка!» или же «Всего хорошего, приятно было повидаться!». Однако один такой песик, по кличке Мэтти, сильно меня тревожил – и не только меня, но и своего хозяина – своей привычкой не просто гоняться за автомобилями, но еще и покусывать вращающиеся покрышки. Рано или поздно он неминуемо должен был угодить под колесо. Излечил же песика от этой манеры и, возможно, спас ему жизнь мой двенадцатилетний сын Джимми. Он ездил со мной по вызовам всегда, когда было можно, и однажды, перед тем как мы уехали с фермы Мэтти, набрал воды в стограммовый шприц и, едва тот покусился на наши покрышки, пустил ему в мордочку хлесткую струю. Эффект был поразительный. Мэтти сразу затормозил, и в зеркале заднего вида я увидел, что он молча смотрит нам вслед с выражением величайшего недоумения. Средство оказалось настолько основательным, что в следующий раз фермер попросил повторить эту процедуру. Мы исполнили его просьбу, и Мэтти исцелился. С тех пор он неизменно игнорировал покрышки.

2015-03-08

2015-03-08 286

286