Валаам – самый большой остров Валаамского архипелага (группы островов).

Слово Валаам шведско-финского корня: шведское валл - гора, скала и финское маа – земля. То есть, горная, скалистая земля. Православные монахи поселились здесь очень давно, более 600 лет тому назад.

Преображенский собор на острове

Валаам. Фото конца XX века

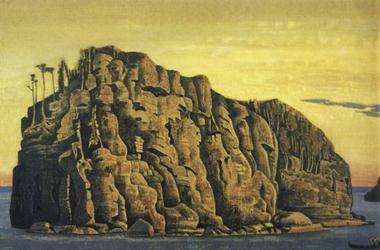

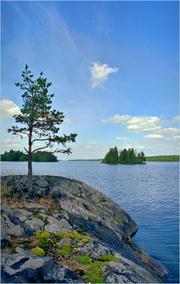

Всех, кто видит его в первый раз, восхищают отвесные неприступные берега, как будто специально созданные природой для уединенной монашеской жизни. Строители монастыря лишь подчеркнули эту особенность, увенчав самую высокую скалу главного острова архипелага высокой колокольней и большим собором. Живописнее всего выглядит он с глади Ладожского озера. Стройная 70-метровая колокольня с остроугольным шатром-кровлей и купола Спасо-Преображенского собора видны издалека. Вход в Монастырскую бухту охраняет Никольский остров с одноименной церковью и скитом (скит – это жилище христианского отшельника, избравшего одинокое служение Богу). Берега Монастырской бухты высоки - 40 метров, и снизу внушительные сооружения монастыря только угадываются. Но когда поднимаешься от пристани по массивным гранитным ступеням вверх, монастырские строения начинают вырастать перед тобой, как в сказке.

Всех, кто видит его в первый раз, восхищают отвесные неприступные берега, как будто специально созданные природой для уединенной монашеской жизни. Строители монастыря лишь подчеркнули эту особенность, увенчав самую высокую скалу главного острова архипелага высокой колокольней и большим собором. Живописнее всего выглядит он с глади Ладожского озера. Стройная 70-метровая колокольня с остроугольным шатром-кровлей и купола Спасо-Преображенского собора видны издалека. Вход в Монастырскую бухту охраняет Никольский остров с одноименной церковью и скитом (скит – это жилище христианского отшельника, избравшего одинокое служение Богу). Берега Монастырской бухты высоки - 40 метров, и снизу внушительные сооружения монастыря только угадываются. Но когда поднимаешься от пристани по массивным гранитным ступеням вверх, монастырские строения начинают вырастать перед тобой, как в сказке.

|

|

|

«Святой остров»

Художник Н. Рерих

Особенно красив монастырь летом: можно проплыть по многочисленным каналам архипелага и полюбоваться, как отражаются в светлых водах Ладожского озера скиты, часовни, келейные и хозяйственные корпуса. По дороге обратим внимание на диковинные, редкие для Севера растения и деревья: кедры, клены, ясени, вязы, туи; липовые, пихтовые, лиственничные и дубовые аллеи; цветущую необычайно крупными цветами сирень, ароматную жимолость, боярышник. Под стенами монастыря был разведен настоящий райский сад. Почти 90 сортов яблонь благоухают там весной и одаривают сладкими плодами в конце лета. Все эти сотни фруктовых деревьев появились здесь в результате труда и таланта земледельцев, сменивших обычную крестьянскую одежду на монашеское одеяние – рясуи скуфью (остроконечную монашескую шапочку).

Никольский остров

Никольский остров

В монастырь традиционно уходили жители карельских и русских сел и деревень, которые приносили сюда привычку к честному труду и вековое умение земледельца и строителя. Не зря Валаамский Спасо-Преображенский монастырь называли тогда крестьянской обителью.

Те, кто приезжал в монастырь просто помолиться, старались оказать посильную помощь его обитателям. Кто был уж совсем беден, привозили хотя бы несколько мешков плодородной земли. Монахи тоже возвращались из поездок не с пустыми руками. Таким способом за многие десятилетия удалось накопить на голых скалах Валаама изрядный, порой до двух метров, слой почвы. Не удивительно, что на монастырских огородах вызревали даже дыни и арбузы.

|

|

|

Можно долго гулять по дорогам, тропинкам, плыть по каналам монастыря, и везде открывать очередное красивое строение или простую арку в обрамлении зелени. Зайдем в одно, может быть, не самое внушительное и великолепное, здание Валаама. Это старинный Водопроводный дом и назначение у него чисто хозяйственное – снабжать центральную усадьбу монастыря чистейшей ладожской водой. Почти за 150 лет до сооружения водопровода в столичном Петрозаводске монастырь уже имел самый настоящий водопровод! Когда-то здесь горячо дышала паровая машина, исправно гнавшая наверх по чугунным трубам воду и крутившая механизмы нескольких мастерских.

Валаамский монастырь представлял собой не только уединенную монашескую обитель, но и прекрасно налаженное цветущее хозяйство.

Он являлся центром православия и своеобразным форпостом Русского государства на северо-западе: защищал от нападений воинственных соседей, поэтому государство поддерживало монастырь и щедро наделяло его пахотной землей, лесными угодьями, покосами и рыбными ловлями.

Вид Валаама.

Вид Валаама.

Художник И. Шишкин

Вопросы и задания:

1. Какую роль играл Валаамский монастырь в жизни приграничных земель?

2. Почему государство оказывало поддержку таким монастырям?

3. Почему Валаамский Спасо-Преображенский монастырь называли крестьянской обителью?

4. Расскажите о том, как люди преобразовали суровую природу скалистого острова Валаам.

Келейный – прилагательное от слова «келья» – жилое помещение в монастыре

Обитель – то же, что монастырь

Форпост – передовой отряд, несущий караульную службу

БЕСОВ НОС: ГУСИ-ЛЕБЕДИ И ПУДОЖСКИЕ НАЛИМЫ

Пудожский берег к югу от устья большой реки Водлы пустынен: идеальное место для летнего отдыха. Как будто кто-то специально создал бесконечный песчаный пляж с земляничными и грибными сосняками, с огромными прибрежными болотами, поросшими сладкой янтарной морошкой.

Пудожский берег к югу от устья большой реки Водлы пустынен: идеальное место для летнего отдыха. Как будто кто-то специально создал бесконечный песчаный пляж с земляничными и грибными сосняками, с огромными прибрежными болотами, поросшими сладкой янтарной морошкой.

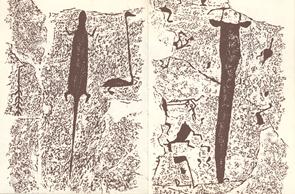

Песок временами перемежается красно-коричневыми скалами. Это гранитные «бараньи лбы», которые десятки тысяч лет назад отполировал ледник. Но не только ледник расписал округлые каменные бока этих мысов (выступающие в озеро части суши). На многих из них хорошо видны рукотворные рисунки первобытных жителей древней Карелии. Рассказывать обо всем многообразии петроглифов (так называются эти рисунки на камне) можно долго – их на пудожском берегу несколько сотен: рыбы, олени и лоси, люди в лодках, сцены охоты.

Наиболее известная каменная картина, высеченная каменным же инструментом, - это большой «бес», как окрестили его в древности монахи из соседнего монастыря. Они назвали каменный мыс Бесовым Носом. Но древний художник изобразил, конечно, главное свое божество. Ему поклонялись и приносили жертвы.

Наиболее известная каменная картина, высеченная каменным же инструментом, - это большой «бес», как окрестили его в древности монахи из соседнего монастыря. Они назвали каменный мыс Бесовым Носом. Но древний художник изобразил, конечно, главное свое божество. Ему поклонялись и приносили жертвы.

Изучение древних петроглифов Онежского озера продолжается. По своей научной и художественной ценности онежские наскальные рисунки занимают ведущее место в мире, наравне с петроглифами Норвегии, Швеции и Белого моря.

Изучение древних петроглифов Онежского озера продолжается. По своей научной и художественной ценности онежские наскальные рисунки занимают ведущее место в мире, наравне с петроглифами Норвегии, Швеции и Белого моря.

На озерное побережье в ту далекую пору весной прилетали многочисленные стаи диких гусей и лебедей. Начиналась главная сезонная охота, от которой зависело благополучие всех окрестных племен. Поэтому птица лебедь была «небесным» божеством – посмотрите-ка сколько изображений этих длинношеих красавиц на скалах Бесова Носа.

Со временем жизнь человека изменилась. Он стал заниматься земледелием и животноводством и гораздо меньше зависел от охотничьего промысла. Но по старой памяти смотрел на лебедя как на божественное существо. Вплоть до нашего времени пудожане считали лебедя священной птицей, и охотиться на нее строго запрещалось. В наше время лебедь – охраняемое животное, занесенное в Красную книгу Карелии.

|

|

|

Если существует озеро, должна быть и рыба. Вот она рядом с человекоподобным бесом-божеством – знаменитый пудожский налим.

Пудожан с давних пор наградили этим ничуть не обидным прозвищем. Эта рыба до сих пор самая распространенная и желанная добыча местных рыбаков.

Пудожан с давних пор наградили этим ничуть не обидным прозвищем. Эта рыба до сих пор самая распространенная и желанная добыча местных рыбаков.

Чем еще славен пудожский край? И сейчас можно обратить внимание на обширные поля в окрестностях Пудожа. Губернатор Олонецкой губернии Г. Р. Державин, посетивший восточный берег Онежского озера, написал в путевых заметках, что край славится особым искусством выращивания и обработки льна. Полотно из пудожского льна получалось прочным, ровным и красивым. Не зря и много лет спустя он получал призы на международных выставках, а на гербе города Пудожа с державинских времен красуется изображение трех снопов льна.

Державин описал также редкий для Карелии промысел пудожан – стеклодувный. Стекло они выплавляли из местного песка, смешанного с золой. Затем в раскаленный мягкий ком расплавленной массы мастер-стеклодув погружал длинную металлическую трубку и начинал дуть в нее. Из этой массы постепенно получалась стеклянная пустотелая груша, немного похожая на мыльный пузырь, выдуваемый детьми. После этого мастер вкладывал заготовку в деревянную форму в виде бутылки или банки, ножом обрезал и загибал края пышущей жаром мягкой стеклянной заготовки. Готовое изделие медленно охлаждали и получали всем знакомую стеклянную посуду.

Державин описал также редкий для Карелии промысел пудожан – стеклодувный. Стекло они выплавляли из местного песка, смешанного с золой. Затем в раскаленный мягкий ком расплавленной массы мастер-стеклодув погружал длинную металлическую трубку и начинал дуть в нее. Из этой массы постепенно получалась стеклянная пустотелая груша, немного похожая на мыльный пузырь, выдуваемый детьми. После этого мастер вкладывал заготовку в деревянную форму в виде бутылки или банки, ножом обрезал и загибал края пышущей жаром мягкой стеклянной заготовки. Готовое изделие медленно охлаждали и получали всем знакомую стеклянную посуду.

Теперь память об этом старинном занятии пудожан осталось только в названии поселка Стеклянное на реке Водле, недалеко от впадения ее в Онежское озеро.

Вот что совсем не отметил в своем путешествии Державин, так это знаменитые пудожские сказки. И то только потому, что они были собраны и записаны учеными гораздо позже, через 100 лет после Державина.

Характерная примета сегодняшнего пейзажа Пудожья – это горы щебня на берегу Водлы. Его грузят на суда и развозят по многим городам России. Пудожский серый гранит известен давно: из него, например, сделан памятник Ленину в Петрозаводске. Но больше всего этого крепчайшего камня перерабатывается на очень важный и нужный строительный материал – щебень.

Характерная примета сегодняшнего пейзажа Пудожья – это горы щебня на берегу Водлы. Его грузят на суда и развозят по многим городам России. Пудожский серый гранит известен давно: из него, например, сделан памятник Ленину в Петрозаводске. Но больше всего этого крепчайшего камня перерабатывается на очень важный и нужный строительный материал – щебень.

|

|

|

Вопросы и задания:

1. Найдите на карте Карелии пудожский берег и отметьте город Пудож.

2. Обозначьте местонахождение мыса Бесов Нос на карте.

3. О каких занятиях жителей пудожского края писал губернатор Олонецкой губернии Г. Р. Державин?

4. Рассмотрите герб Пудожа. Чем славен пудожский край, как это отображено в гербе?

Мыс – выдающаяся в озеро часть суши. В Карелии его называли также наволоком, носом.

2015-03-20

2015-03-20 4131

4131