Гидравлический расчет водопроводной сети. Основным назначением этого расчета является определение наиболее экономичных диаметров трубопроводов для пропуска расчетных расходов воды, а также условий, обеспечивающих подачу воды ко всем потребителям в необходимом количестве и с наименьшими потерями напора. Расчет выполняют в такой последовательности.

1. На аксонометрической схеме сети выбирают расчетное направление от ввода до диктующего водоразборного устройства и определяют длины расчетных участков между узловыми точками.

2. Рассчитывают расчетные расходы на всех расчетных участках по формулам (3 - 7).

3. Назначают диаметры труб, на расчетных участках исходя из наиболее экономичных скоростей движения воды. Согласно СНиП 2.04.01-85* скорость движения воды в магистральных трубопроводах и распределительных стояках хозяйственно-питьевых водопроводов рекомендуется принимать в пределах 1,5 - 2 м/с, в подводках к водоразборным устройствам и пожарным кранам - не более 2,5 м/с, в трубопроводах спринклерных и дренчерных установок - не более 10 м/с. Наиболее экономичными являются скорости в пределах 0,9 - 1,2 м/с.

4. Определяют потери напора на трение по длине каждого расчетного участка, м, по формуле

hl= il или hl= Аl lq2, (22)

где hl — потери напора на трение, м; i — удельные потери напора на трение, м; l — длина расчетного участка трубопровода, м; А — удельное сопротивление 1 м трубопровода.

5. Находят местные потери напора (в соединениях и фасонных частях труб) в процентах от потерь напора на трение по длине труб для сетей: хозяйственно-питьевого водопровода жилых и общественных зданий – 30; объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода - 20; объединенного производственно-противопожарного водопровода -15; противопожарного водопровода – 10.

6. Определяют суммарные потери напора, м, по расчетному направлению

∑ htot = hвв + hсч + hl + hм , (23)

где h вв и h l — потери напора на трение во вводе (от наружной сети до водомерного узла) и по расчетному направлению от водомерного узла до диктующего водоразборного устройства; h сч — потери напора в счетчике воды; ∑ h м — сумма потерь напора на преодоление местных сопротивлений.

При расчете кольцевых магистралей кольцо разбивают на две части, намечая расход по каждой из них до точки встречи потоков и определяя потери напора в каждом полукольце; невязка должна быть не больше ±5 % потерь напора в одном из полуколец.

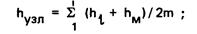

Суммарные потери напора в секционных узлах, которые образуются при объединении группы стояков перемычками, можно определять по формулам:

для раздельных водопроводов

(24)

(24)

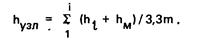

для объединенных водопроводов

(25)

(25)

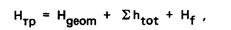

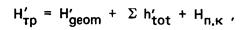

7. Вычисляют общий напор, м, требуемый для внутреннего водопровода:

(26)

(26)

где Н qeom — геометрическая высота подачи воды от отметки гарантийного напора в наружной сети водопровода до отметки расположения диктующего водоразборного устройства: Σh tot — суммарные потери напора по расчетному направлению, включая потери в счетчике, м; Hf — рабочий напор, м, перед диктующим водоразборным устройством (прил. 2, СНиП 2.04.01-85*), обеспечивающий преодоление сопротивлений в арматуре и создающий минимальный нормативный расход воды q0, л/с.

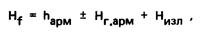

Рабочий напор определяют по формуле:

(27)

(27)

где haрм - потери напора а арматуре; Нг,арм - разность отметок излива воды и оси подводки к арматуре; Низл — напор, обеспечивающий излив струи с расходом q0 л/с.

Рабочий напор у водоразборных устройств различен: например, у лабораторных водоструйных насосов — 10 м, у спринклеров и дренчеров — 5 м, у кафедры водной терапии — 30 - 40 м, у пожарных кранов — 6 - 20 м, у газовых водонагревателей — 4 м.

Для объединенных систем водоснабжения зданий после расчета сети на пропуск максимального хозяйственного или производственного расхода воды проводят проверочный расчет сети на пропуск этого расхода совместно с расходом воды на пожаротушение.

На схеме определяют самый дальний от ввода (диктующий) пожарный стояк и от его основания всю магистральную водопроводную сеть до начала ввода проверяют на пропуск суммарного расхода (qс + qпож). Расход на пожар уточняют с учетом рабочего напора у пожарного крана Нп.к· , фактического рас- хода на пожарную струю q  и числа расчетных струй nст, т. е. qпож = nстq

и числа расчетных струй nст, т. е. qпож = nстq  . Диаметры труб магистральной сети (включая ввод) изменяют только тогда, когда скорость движения воды с увеличением расхода станет более 3 м/с. Пожарный насос подбирают на недостающий напор, если гарантированный напор меньше требуемого. Требуемый напор Н'тр' м, обеспечивающий подачу расчетных пожарных струй воды (у диктующего пожарного крана), находят по формуле

. Диаметры труб магистральной сети (включая ввод) изменяют только тогда, когда скорость движения воды с увеличением расхода станет более 3 м/с. Пожарный насос подбирают на недостающий напор, если гарантированный напор меньше требуемого. Требуемый напор Н'тр' м, обеспечивающий подачу расчетных пожарных струй воды (у диктующего пожарного крана), находят по формуле

(28)

(28)

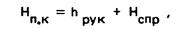

где Н qeom - геометрическая высота подачи воды от отметки гарантированного напора в наружной сети водопровода до отметки расположения диктующего пожарного крана; Σ h΄tot — суммарные потери напора по направлению подачи воды, м; Нп.к - рабочий напор у диктующего пожарного крана, м, равный

(29)

(29)

где hрук — потери напора в пожарных не прорезиненных рукавах длиной 20 м и диаметром 50 или 65 мм; Нcпр — напор у спрыска наконечника (диаметром 16 или 19 мм), преодолевающий сопротивление спрыска и создающий определенную высоту компактной части струи (не менее 6м - для зданий высотой до 50 м и 16 м — для зданий высотой более 50м).

При расчете водопроводной сети на подачу нескольких пожарных струй предусматривают действие соответствующего числа пожарных кранов на смежных стояках.

Расход воды на мытье полов и поливку зеленых насаждений при расчете внутреннего водопровода не учитывают.

При наличии двух вводов сеть рассчитывают исходя из предложения, что один из них выключен для ремонта.

2015-03-20

2015-03-20 2744

2744